基調報告:第57回労働政策フォーラム

経営資源としての労使コミュニケーション

(2012年1月24日)

<基調報告>わが国の労使関係の過去・現在・未来

減少傾向にある労組の組織率

私からは、日本の労使関係についての概略をお話します。

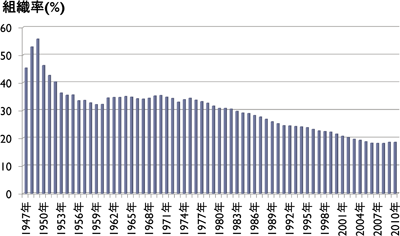

日本の労働組合の組織率は、終戦直後には、半分以上の労働者が労働組合の組合員だった時期もありますが、その後徐々に低下し、一番直近の2010年では18.5%になっています。07年、08年をボトムに、組織率は若干上がっていますが、これは組合員数が増えたからではなく、リーマン・ショック後、労働者数が減少した結果、組織率が若干上向いたに過ぎません。組織率は基本的には減少傾向にあります(図表1)。

図表1 労働組合組織率は減少傾向にある

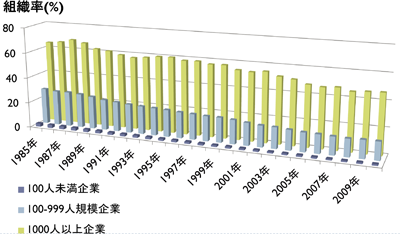

より深刻なのは、この組織率を規模別に見ると大きな格差が存在することです。1,000人以上の大企業、100人から999人の中堅企業、100人未満の中小・零細企業で見ると歴然たる差があります。どの企業規模でも徐々に減ってはいますが、大企業はいまだに半分ぐらいが組合員です。中堅企業は、かつては3割程度だったのが、今では1割台まで落ち込み、100人未満の中小では、四半世紀前でも2%台で、現在は1%を割ろうかというところです。つまり、中小企業の労働者は100人に1人しか組合員ではない状況にあります(図表2)。

図表2 組織率は規模間格差が大きい

労働組合とは何か

そもそも労働組合とは一体何なのでしょうか。近代社会になり契約自由の原則に基づいて、民法が整備されました。互いに対等な人間が雇用契約を結ぶのであれば、その内容はどんなものでもいいことになりました。ところが現実には産業革命に伴い、劣悪な労働条件などの弊害が生じてきました。それに対して、大きくふたつの対策がとられました。

ひとつは国家によるものです。国家権力が最低労働条件を定め、これ以下でやってはいけないという基準を決めます。たとえば、かっては工場法というものがあり、女性や年少の労働者を保護するため国が最低基準を定めました。

もうひとつ、労働者が集団的な形で力を行使するやり方があります。これは、労働条件を集団的な労使の形によって決定していくという形に発展していきました。かつては、イギリスでもフランスでも団結はいけないという時代がありましたが、その中で労働争議を経て、やがて団体交渉で労働条件を決めることになり、決めた以上は労使ともそれを守り、その間はお互いに争いはしないという産業平和が確立してきました。こうして私的自治から労使自治、集団的な労使自治という流れが確立してきたわけです。

企業内の情報提供・協議システム

一方で、企業内の経営の意思決定に、そこで働いている労働者が何らかの形で関与していくというシステムも、とりわけ20世紀になってからヨーロッパ諸国で確立してきました。例えば、リストラがあるとき、それが具体的な雇用や労働条件になれば、これは組合の問題になりますが、そのもっと前の経営の判断の段階で、きちんと労使で協議をして、労働者にとっても企業にとってもその方向に進むのが望ましいのではないかという考え方が出てきました。

これは、労働組合の団体交渉システムとは異なり、必ずしも意見が一致しないから争議をするというようなものではありません。最終判断は経営側にあるということを前提に、企業内の情報提供や協議のシステムを確立してきたのです。最近はEUが統合する中で、単一の企業ではなく企業グループの中枢の会社で意思決定したことがほかの国の会社にも影響を与えるということから、多国籍の企業グループ単位の労使協議制も確立しています。以上が世界的な流れです。

労働争議件数は激減

日本でも終戦直後に労働組合法が制定されました。世界共通の団体交渉や労働協約による労働条件の決定システムが確立するとともに、あっせん、調停、仲裁といった争議調整の仕組みもできました。不当労働行為制度もできました。

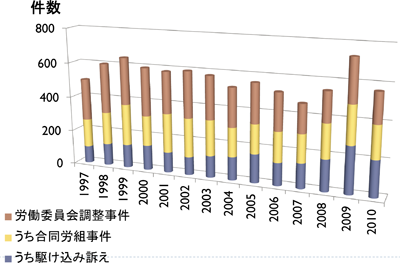

図表3 労働争議件数は激減している

制度は非常に完備しているのですが、先ほど見たように、肝心の労働組合の組織率はどんどん低下しています。労働争議も減少して、争議調整制度が実質的に個別紛争処理制度になってきています。図表3の山型をなしている薄い線が争議行為を伴う争議で、ストライキなどをやっている争議です。下の緑色の線は争議行為を伴わない、つまり争ってはいるものの、ストのような形にはならない争議です。かつては争議行為を伴うものが非常に多かった時代がありました。70年代初めころは年間1万件ぐらいありましたが、最近では非常に少なくなり、一番最近では、100件を割っています。争議を伴わないものも5、600件ぐらいと、争議自体は激減しています。

そして、その中身も大きく様変わりしています。これは先ほど申し上げた労働争議システムの個別化ということになるのですが、労働委員会の調整事件数は、全体で600件前後を推移していますが、その中で合同労組事件が着実に増えています。その中でも特に目立つのはいわゆる駆け込み訴えといわれるもので、自分が解雇されるなど、何かひどい目に遭い外の労働組合に駆け込んで、労働委員会に持ち込むケースです。かつては100件ぐらいだったのが、現在は200件を超えるところまできています(図表4)。

図表4 合同労組・駆け込み訴え事件の増加

企業内の労使協議体制の確立

先ほど世界的な流れの中で、労働組合による団体交渉という流れとともにもう1つ、企業内の労使協議の仕組みも確立してきたことを申し上げました。日本では労働組合自体が企業別組合ということもあり、組合がこの労使協議システムの主体となる形で発展してきました。終戦直後には経営協議会が各企業につくられ、人事や経営に労働組合の同意を要求することがありました。その後、日経連がつくられて経営権が確立し、日本生産性本部がより労使間で話し合いを深める意味での労使協議制を提唱し、これが各企業に普及してきました。そして団体交渉よりも労使協議を中心とする企業別の集団的労使関係が高度成長期に確立してきました。

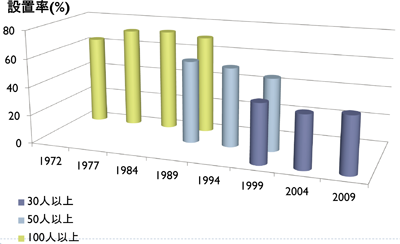

図表5 労使協議制設置企業は減少傾向

これが強みを発揮したのが1970年代の石油ショックのときです。日米欧いずれもこの石油ショックにより大きな経済的打撃を受けたわけですが、当時、日本は労使協議によって、これを切り抜けたことが指摘されました。

ところが、OECDなどから日本の強みであると指摘された労使協議制は、80年代以降は徐々に衰退してきています。図表5は、厚労省の「労使コミュニケーション調査」であらわれている労使協議制の設置企業の割合です。調査時期により対象が少しずつ変わり、少し見にくいのですが、大きなトレンドとして70年代には上昇傾向にあったものの、その後80年代、90年代、そして2000年代と徐々に低下していることが見てとれます。

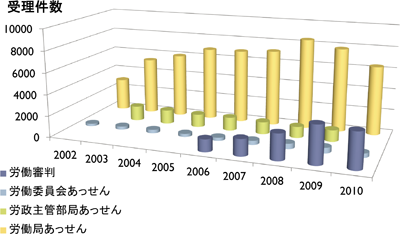

一方、先ほど申し上げた労使紛争が個別化していく傾向は間違いなく進んできています。とりわけ2000年代になって、労働局のあっせんとか労働委員会、労政主管部局のあっせん、そして裁判所では労働審判も始まっています。年により若干のでこぼこもありますが、個別の労使紛争は着実に増えています。そしてそれが、あっせんとか労働審判にかかってきている傾向がうかがわれます(図表6)。

図表6 個別労使紛争は増加している

増加の一途をたどる非正規労働者

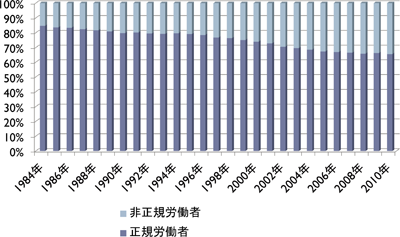

もう1つ、労使関係に重要な影響を与えているものとして非正規労働者の問題があります。数字だけ見れば、今から四半世紀前の時点で、非正規労働者は15%位でした。それが最近では35%位と、全体の4割弱まで増えています(図表7)。実はこれも、最初に見ました労働組合の組織率の低下に影響を及ぼしているひとつの大きな要素であると思います。

図表7 非正規労働者は増加の一途だが…

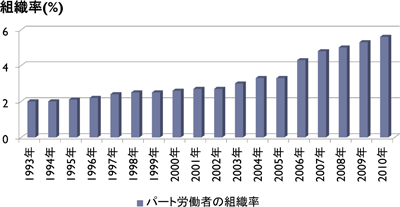

「労働組合基礎調査」でも93年以降、パート労働者の組織率を調査しています。かつては2%以下であったものが、一部の組合の熱心な努力もあり、最近では5、6%近くまで達するようになりました。しかし全体の労働組合の組織率から見ると、まだまだ低い段階にあることは間違いありません(図表8)。

図表8 非正規の組合組織率はまだ低い

今こそ、集団的労使関係の再構築を

最後に、今なぜ労使関係、労使コミュニケーションというテーマで労働政策フォーラムを開くのかについて若干、コメントしておきます。

昨年、連合が集団的労使関係の再構築を運動方針に掲げました。そこにもあらわれているように、労働における集団というものの意味を再検討する時期にきているのではないかと思っています。つまり社会に起きるさまざまなトラブルや紛争などを個人の自己責任にすべて委ねるのではなく、あるいは国家権力にすべてを依存するのでもなく、集団という中間的なレベルのつながりのなかで解決していくという考え方です。集団的労使関係システムというのは、そういう中間集団を重視する発想ですので、その重要性が再度、見直されつつある時代にあると思います。

別の言い方をすると、あれこれ言ってもしょうがない、どうしようもないというニヒリズムでもなければ、無責任に付和雷同するポピュリズムでもない。そういう地に足のついた集団性といったものが必要な時代になりつつあるのだと思います。同じ職場で働く仲間と少しずつ職場を良くしていくといった、本来の意味での労働組合が求められているのではないでしょうか。

そこで重要なのが、職場の仲間を結集する労働組合が、実は会社や経営者にとってもプラスの効果をもたらすということだと思います。その具体例は、これから呉主任研究員あるいは各報告者の方々からお話をいただけると思います。

いくつかのキーワードがあり、それぞれの方が、それぞれの立場からキーワードを言われると思いますが、私は、「労使のウィン・ウィン関係」という言葉をあげておきます。一方が勝って一方が負ける関係ではなく、両方が得をするウィン・ウィン関係を構築するための労使コミュニケーションが重要になってくるのではないでしょうか。