新評価制度を導入しマネジメントスキルの「見える化」に成功

――スギノマシン

大学・企業ヒアリング

人口減少による人手不足が深刻化していくなか、スギノマシンは、マネジメントスキルを中心とした評価・報酬体系を刷新することで、マネージャー教育を強化している。スキルマップによりキャリア・パスを「見える化」することで、会社が求めるマネジメントスキルを持ったマネージャーの育成の道筋を上長・社員間で共有できる仕組みを構築。若手の早期抜擢も可能とした。人手確保の困難さを見越し、ITツールを現場作業に組み込むことで、社員のデータ解析能力の強化にも取り組んでいる。

6つのコア技術を軸に事業を展開

スギノマシンは、富山県滑川市に本社・主要工場を構える産業機械メーカー。創業は1936年。祖業は、ボイラや熱交換器などの管内に付着したスケール(堆積物)を取り除くためのチューブクリーナの開発・製造・販売会社だった。創業時、同社は大阪市に工場を構え、水圧・空気圧のチューブクリーナを独自開発。輸入品に依存していたチューブクリーナの国産化に初めて成功した。当時日本は、満州事変以後、国際連盟からも脱退し孤立の道を歩んでいた。創業者である杉野林平氏は、「金属・機械工業分野でも日本が自立する必要があり、国産品の開発に踏み切った」という。1945年、太平洋戦争のため工場を富山県魚津市に疎開。富山県は、杉野林平氏の出生地でもある。以降、富山県を中核拠点として事業を展開している。

創業者の発明・開発の精神は、以降も同社に連綿と引き継がれた。高圧水技術、空気圧技術、管機器技術などの技術開発を重ね、現在では、「切る・削る・洗う・磨く・砕く・解す(ほぐす)」の6つのコア技術を軸に事業を展開。主力製品も、高圧水ジェット洗浄装置、超高圧水切断装置、原子力発電所検査保守用機器、湿式・乾式微粒化装置など多種多様となっている。例えば、ウォータージェットカッタ(超高圧の水を極細のノズルから噴射することで、材料を切断・加工する装置:写真)は、創業以来、連綿と積み上げてきた高圧水の技術を基礎とする主力製品の1つだ。

ウォータージェットカッタ(写真は同社提供)

「グローカルニッチリーダー」を標榜し、グローバル市場で勝ち抜く

同社はB to Bの産業機械メーカーだが、その特徴は、顧客企業のニーズに対して、独自のコア技術を組み合わせることでソリューションとして提供するビジネスモデルにある。このモデルにより、製品開発の裾野は自然と広がり、多種多様な技術の蓄積につながった。

顧客企業の産業領域は、自動車、化学、食品、医療・医薬、エネルギー、航空・宇宙、農業、漁業、鉱業、建築、土木など多岐にわたる。常時取引関係にある顧客企業は世界中に約5,000社。それ以外に都度の取引も含めると3万社に及ぶ。そしてマーケットはグローバルで、売上の半分は海外である。

同社はマーケットの観点では、あえて選択と集中をしない戦略をとっている。マーケットを一点集中的に絞ると、その業界・エリアの業況の動静に左右され、業績の変動は激しくなる。対して同社は、顧客の業種もエリアも分散しているため、「非常に不況に強い会社」だという。創業以来90年になろうとしているが、この間「1度も最終赤字を出したことがないことが大きな誇り」となっている。

そして、もう1つの特徴が、開発・製造の中核拠点を富山県滑川市に据えていること。通常、B to Bメーカーは、製造では外注化、営業面では商社を利用することも多いが、同社は違う。顧客企業のニーズに応えるべく、開発・製造から販売・営業・メンテナンスに至るまで、一貫して自社で内製化してきた。これは、創業以来、『自ら考え、自ら造り、自ら販売・サービスする』という創業者の精神を堅く守り続けてきた結果でもある。そのため、出荷額の85~90%は同市で製造されている。「ローカルで製品をつくり込み、グローバル市場で戦っていく」。同社は、6つのコア技術がどうしても必要となるニッチ市場を見つけ出し・つくり出し、そこでトップを取る「グローカルニッチリーダー」戦略を経営の基軸としている。

企業成長の秘訣はハイレベルなコア技術=超技術による高利益率の確保と開発投資のサイクル

企業成長の根源は、独自のコア技術=超技術によって高利益率の商品を製造、販売していく事業戦略にある。同社の代表取締役副社長(ヒアリング当時。現在は代表取締役社長)である杉野岳氏は、次のように語る。

「選択と集中をしないということが当社の1番の強み。失敗した技術や商品でもすべて残している。先の見えない開発や、量の出ない受注など、あえて非効率なこともやっている。それにより技術が蓄積でき、お客様からの急なオーダーにも、保有している技術を組み合わせることで対応できる。そのベースは、連綿と受け継がれてきた『商品開発の連鎖』。開発・製造、販売、メンテナンスまで全部自社でやらないと、技術の蓄積と製品開発のサイクルが回らない。技術力で世の中に貢献していくことがわが社の存在意義であり、その価値を認めて頂ける顧客から利益を頂く。そしてその利益をまた開発に回していく。それゆえ1番重視しているのは利益率。利益は、どれだけ世の中に貢献しているかのバロメーターだと思っている。これまで目標としていた営業利益率15%は2024年度にクリアしたので、今後は20%を目指していく。そしてそれに合わせた人材教育と採用のプランもつくっている」

自己成長を求める社員が増加傾向

2024年度の従業員数(本体)は1,165人で、そのほとんどは正社員。従業員に占める女性比率は17.4%。女性役職者比率は3.8%。平均年齢は39.4歳。年齢構成では、20代~40代の各年齢層が25%程度、50代が17%、60代以上が8%。現役層では各年代がほぼ20%と安定的な構成を保っている。不況に強い同社ならではの採用で、新卒・中途の定期採用を安定的に維持してきた結果だ。過去3年の採用者の中途採用比率は、2021年度39%、2022年度69%、2023年度41%となっている。

職種では、①技術系(開発、機械設計、電気設計、生産技術、品質保証等)②技能系(機械加工、機械組立、電気組立、技術営業等)③営業系(国内営業、海外営業、マーケティング等)④事務系(経営企画、総務・人事、経理・財務、調達、知財・法務等)――の4つの職域がある。職種別人員比率でみると、技術系33%、技能系33%、営業系12%、事務系22%となっている。

社員の働く意識では、15年ほど前から、私生活や休暇を重視する傾向が見られ始め、今では、社員のワーク・ライフ・バランス意識は定着している。一方、最近の傾向として、採用面接時に人材育成体制に関する質問をされることが多くなり、入社後に自分がどう成長できるかを重視する学生も増えている印象を抱くという。

ワーク・ライフ・バランスについては、育児休業や短時間勤務制度を導入済みであり、保育所も整備。男性の育休取得も促進している。一方、成長につながる能力開発に対する取り組みとしては、2019年4月に、①資格取得時の奨励金の支給②自己啓発支援の手当支給(資格取得や書籍購入に対して年間上限2万円)――の2つの支援を開始した。

2023年6月には、横断的に経験が積めるよう社内副業制度も導入した。各部署の副業受け入れ希望を社内ネット上で公開し、それに社員が手を挙げる方式。実務の経験値だけでなく、全社的な視野を獲得する機会を提供することが狙いだ。

職能資格制度をP等級(専門能力)とM等級(マネジメント能力)に分けて設定

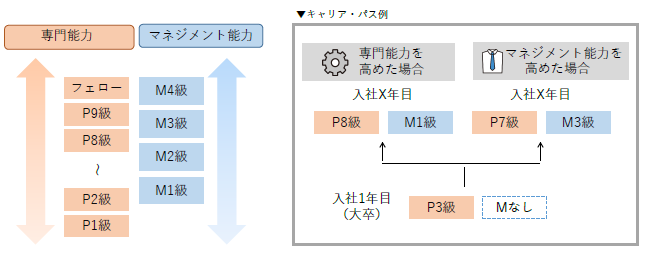

近年、同社は評価・処遇制度の改革にも取り組んでいる。2019年には、それまで単線だった職能資格等級制度を、P等級(専門能力)とM等級(マネジメント能力)に分け、専門能力を高めるキャリア・パスと、マネジメント能力を高めるキャリア・パスを自ら選択できる仕組みに改めた(図表1)。また、基本給の構成要素として、それまでは年齢給と職能給の二本立てであったものを、年齢給を廃止し、より実力・成果を評価すべく職能給に一本化している。

図表1:2019年の職能資格制度でP等級(専門能力)とM等級(マネジメント能力)を設定

(同社提供)

新評価制度を導入し、スキルマップによりキャリア・パスを「見える化」

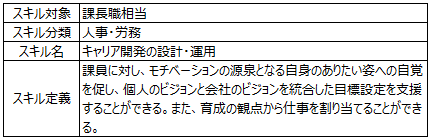

そして2024年10月には、M等級の評価・報酬体制をさらにブラッシュアップした。この新たな人事制度で特に力を入れたのは、マネジメントスキルの明確化だ。「会社が求めるマネージャーとしてもっているべき基礎能力」をマネジメントスキルとして明示し、マネージャーの評価の基準とする。マネジメントスキルは、戦略・組織、会計・財務、マーケティング、情報システム、業務マネジメント、人事・労務などのジャンルを設け、分類ごとの詳細なスキル定義において、各等級に応じた期待役割が設定されている。そしてそれらは、当人の業務の専門性にかかわらず、絶対値で評価される(図表2)。

図表2:マネジメントスキルの例

マネジメントスキルの評価は、スキルマップのスタンプを集める「スタンプラリー」のようなイメージ。自身の等級に設定されているマネジメントスキルをOJTやOff-JTを組み合わせながら身に付けていき、スタンプが一定の数に到達すると、昇格審査を受ける権利が与えられる。また、役職者の任命において、スキルが満たされていれば年齢や在級年数にかかわらず、若手を早期抜擢できるようにした。その他、定年前と同等の役割を担う再雇用者に対し、給与水準を正社員と同様とし、昇格制度の対象にもしている(2025年4月から適用)。

なお、新評価制度の設計過程では、人事部門から素案を提示し、各部署の若年層も含めた社内のキーマン(約30人)の意見を取り入れている。素案で示されたスキルが適切であるか、必要なスキルが入っているか、実際に運用していけるか等について、現場と意見を何度もやり取りすることで実現できた形だという。

では、新評価制度を導入した狙いは何なのだろうか。制度改正のポイントは、第1に、マネジメントスキルの「見える化」だ。制度改定前までは、同社のマネージャー職は、優秀なプレーヤーの中から選ばれるケースが通例だった。そのため、「マネジメント職に就くうえで必要なマネジメントの経験を積んできたか」「マネジメント教育を受けてきたか」「マネジメント能力を保有しているか」について、厳密には把握されていなかった。「これまでは、優秀なプレーヤーなら、何となくマネジメントもできるだろう、あれだけ仕事ができる人なんだからマネジメントもできて当然だろう、という感じでマネージャーに選ばれてしまっている人が多かった」(杉野氏)という。

第2のポイントとして、マネジメント職の育成計画の明確化もある。新制度では、マネジメント職に就くうえで必要なスキルを、レベルと種類ごとに詳細に定義し、マトリクス形式で明示している。これにより、マネジメント能力が測れ、その職責を担えるかが客観的に判断できる。しかも、スタンプラリー方式により、必要なスキルを有しているかが「見える化」され、会社も上司も本人も、今後何を身に付けて欲しいのか、身に付けなければいけないのか、育成の方向性を共有できるようになった。

また、マネジメントスキルは、全部署に横断的に通用する共通化された形で定義されているため、部門間の管理職の流動性(異動)も高められる。

「年に1度の定期面接で、自分に欠けているスキルがわかる。自分はあと何を身に付ければ昇格試験が受けられるのか。あるいは、上長は、『あなたは今年これを身に付けてください。それは来年、あなたをこういうポジションに就けたいからですよ』と指導しやすくなる。会社側も、将来この人が育てば、このポジションに就けられる、という設計ができる」(杉野氏)

新評価制度で若手の早期登用も可能に

そして、第3のポイントとして、新制度では、マネージャーの昇格要件の在級年数要件を緩和することで、若手の管理職への早期登用が可能になったことをあげる。制度改正前は、プレーヤーとしての成果に基づいてマネージャーを任命してきたため、年功や経験値が重視されがちだった。また逆に、同一階級での滞留年数が長くなければマネージャー職に就けない雰囲気もあったという。杉野氏は、今回の制度改正の狙いが、若手の早期抜擢であることを強調する。

「どうしても年を取らないとなかなかマネージャーになれないところがあった。しかし、プレーイング能力やプレーヤーとしての経験がベテランほどでないにしても、マネジメント能力に長けた若手もいる。マネジメントスキルの見える化で、若いけれども課長としてやっていけるスキルを持っている人がわかるようになった。会社としては、マネジメントができる人にもっとマネージャーをやってもらいたい。プレーイングが長けた人にはプレーヤーとして活躍してもらいたい。マネジメントスキルが足りないのであれば、足りない部分に重点をおいて育てられるようにしたい」

今後のスキルではデータ解析能力を身に付けることが課題

今後、全社的に求めるスキルとしては、データサイエンスやデータ解析能力を重視している。同社は、データドリブン(Data Driven)を社内に根付かせたい考えだ。同社におけるデータドリブンとは、情報収集、事実把握、統計・確率活用、ファクトベースのロジカルシンキングで物事をきめていくこと。

杉野氏は、このようなスキルは、座学だけではなく、実際の業務の中のOJTで身に付ける仕組みが必要だという。「事実をロジカルに考えないと仕事が回らないように仕向けていく」。例えば、過去と現在の実務の経験とファクトを営業支援ツールに貯め込み、そこから導き出された最適解(最適ステップ)を皆がベースとして使うことで、自ずとファクトベースのロジカルな判断が浸透していくと期待している。

設計系でも、3年ほど前から、創業以来約90年分の蓄積である設計図面20万枚をデータ化する作業を続けている。設計図面をデータ化することは、いわば「図面の資産化」。これまで同社は顧客のオーダーメイドに一品一様で対応してきたため、類似の図面も数多く存在していた。しかもそれらは分かる人にしか分からないもので、全社的な資産としては使えていなかった。「属人的に蓄積されてきた図面をすべて取り込み、AIを活用して全社で使える資産へと変えていっている。それにより、例えば類似部品の中からベストな設計を導き出し、統合し、無駄な発注や加工、検査作業も削減することができる」(杉野氏)。

人口減少を見越して、デジタル技術を定着化させることに注力

同社がデジタル技術の導入に取り組む理由は、今後確実視される人の確保の困難さにある。杉野氏は、次のように語る。

「この先の人口減少には恐怖感すら覚える。人が採れなくなることも確実だと思っている。限られた人員では、これまでのように顧客のオーダーに対しすべて一品一様で図面を描いていくことは不可能。資産化した過去の蓄積を活用し、標準化や最適化、モジュール化を進め、調達・設計・製造・品証・メンテの各工程で効率化と自動化ができるようにしていかないと、人口減には対応できない。現有人員で、これまで以上のアウトプットを出せるようにしていかなければならない」

人口減少の影響は、同社が地域に根ざした経営を重視しているだけに切迫感がある。富山県では今後も人口減が予想されており、同社の生き残りには、デジタル技術の導入と過去の蓄積の資産化は必須といえる。

(奥田栄二、郡司正人)

企業プロフィール

- 株式会社スギノマシン

- 本社所在地:富山県滑川市栗山2880番地

- 代表取締役社長:杉野 岳

- 事業内容:産業機械メーカー

- 従業員数:1,440人(グループ)/1,120人(単体)※基準日2025年3月31日

- 労働組合の有無:労働組合あり

(ヒアリング実施日:2025年3月10日)

2025年11月号 大学・企業ヒアリングの記事一覧

〔大学〕

- 学生からの個別相談を強化することで就職活動の悩みに対応 ――神奈川大学

- コロナ禍以降、企業の採用活動がオンライン化、遠隔地での面接も容易に ――九州大学

- キャリア・社会連携支援センターでキャリア教育を強化 ――東北大学

〔企業〕

- DX化によるオフィスリニューアルで働き方改革を実行し、社員の行動変容にも成功 ――イシマル

- 若手社員を部署横断的な委員会に抜擢し、新制度構築、DX化に成功 ――近藤建設

- 新評価制度を導入しマネジメントスキルの「見える化」に成功 ――スギノマシン

- 無資格者に資格取得を支援することで社員の定着率の向上に取り組む ――社会福祉法人いわみ福祉会