若手社員を部署横断的な委員会に抜擢し、新制度構築、DX化に成功

――近藤建設

大学・企業ヒアリング

人手不足が深刻とされる建設業界。近藤建設は、若手社員を中心とした広報戦略チームの活用で、新卒採用の求心力を強化。ウェルビーイングアンケートで社員のニーズを把握し、制度改訂につなげた。DX化の部署横断的な委員会を立ち上げ、若手社員を中心に配置することで、職場のコミュニケーション活性化とDX化の推進にも成功している。

若手社員の広報戦略チームで新卒採用の活性化に成功

近藤建設は、1949年創立の老舗企業で、富山県を中心に建築工事を手がける建設会社。事業内容は、施工管理を中心とする総合建設業。施工管理では、①建築資材・製品の発注②工事にかかる予算管理③変更点の相談等の顧客との交渉――などがメインの業務となる。オフィスや商業施設等の建設を受注し、専門工事会社等の協力会社と一緒に建築を進めていく総合建設業の会社だ。

富山県富山市に本拠を据え、石川県の金沢営業所との計2拠点で事業を展開。社員数は53人で、すべて正社員。主な職種としては、建築職、営業職、広報職、総務職がある。男女比率では男性72%、女性28%。年齢構成は、30~40歳代が19%、20歳代以下が42%と、若手社員が4割を占めている。新卒・キャリアの採用では、2024年度実績で新卒者4人、キャリア4人の計8人を採用している。

人手不足に悩むとされる建設業界だが、同社では、「若年者の採用はうまくいっている」という。新卒採用では、2年前(2023年)の秋に20代の若手社員を中心にした広報戦略チームを編成した。採用活動では、会社説明会や学生との面談、インターンシップ対応では若手社員が前面に立つ体制を組んだ。学生と年齢が近い若手社員が直に接することで、「親しみやすい、楽しそうな職場」との反響も学生から得られたという。さらに、「インスタグラム」や「X」等のSNS、ホームページでの情報発信にも力を入れており、採用で効果をあげている。

内定した学生に対するアフターフォローも手厚い。内定者に対しては、社会人としてのビジネスマナー教材を配布して学習してもらうなど、内定者と定期的にやりとりする機会を増やすことで、コミュニケーションの維持に取り組んでいる。また、富山県はハンドボールが盛んな土地柄で、富山県氷見市を拠点とする男子ハンドボールチーム「富山ドリームス」がある<リーグH(旧・日本ハンドボールリーグ)所属>。同社は、富山ドリームスのスポンサーでもあり、2025年3月には近藤建設としての冠試合が行われた。冠試合とは、特定の企業や団体がスポンサーとなり、その名前を冠した試合のこと。同社は、そのタイミングも活かし、内定者に事前に企画に参加してもらうことや、試合当日に観戦してもらうなどの工夫もしている。

社員の意識ではワーク・ライフ・バランス重視、長く健康に働ける環境整備も

同社は、2019年から「人が育つ会社」をスローガンに掲げ、社員教育の充実や働きやすい環境づくりに取り組んできた。そして、2024年5月に創立75周年を迎えたことから、節目となるこの年にいくつかの新しいことにチャレンジしている。その前段として、2024年1月に実施したのが、全社員を対象としたウェルビーイングアンケートだ。全社員の要望を聞く提案方式のアンケートを実施するのは、創立以来、初めてのこと。その結果から、すべての年齢層で、「休暇を含めたワーク・ライフ・バランスや家族等とのプライベートの時間を重視していきたい」という意向が読み取れたという。

アンケートでは、会社に取り組んでほしい制度導入の希望も聞いている。社員のニーズでは、休暇や健康にかかわる要望が浮き彫りとなっていた。同社は、総務部を中心とする即応体制を組み、新制度の導入を立て続けに打ち出した。いずれの制度も、社員の提案を踏まえ1年を経ずに実行に移したものだ。「即応することで会社の積極的な姿勢を示した」という。

具体的には、リフレッシュ休暇(特別休暇)の導入(年1回で3日以上5日以内の取得)、時間単位の有給休暇制度の導入、人間ドックの会社側の費用全額負担、さらに、2024年4月にはフレックスタイム制も導入した。そのほか、本社や各現場事務所に冷蔵庫(ショーケース)を設置し、野菜や惣菜、果物、ジュース等の食品を、会社の一部負担で販売もしている。また、夏季限定で、各現場事務所への飲料の無償提供、熱中症対策用品の配付も行っている。建設現場は気候等によって厳しい作業環境となることが多いこともあり、熱中症や栄養不足に陥らないよう、健康に配慮した形だ。

同社は、女性や子育て世代の働きやすい環境整備にも力を入れており、さらなる改善を図るため、建築現場での女性専用のトイレも設置した。育児休暇取得も積極的に推進し、昨年(2024年)には男性社員で初めての育児休暇取得実績もできた。これらの取り組みにより、2024年8月に、「えるぼし(三つ星)」の認定(女性活躍推進法)を受けている。また、2025年3月には、社員の健康診断受診率の高さや分煙の実施、ウェルビーイング施策等が評価され、健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)にも認定された。

一方、先述のアンケートでは、スキルアップへの関心が高いことも明らかとなった。同社の常務取締役である近藤充博氏は、「多くの社員は、資格取得も含め自分のスキルアップに関心が高い」と話す。もともと同社は、1級建築士や2級建築士などの資格取得者に対して、資格手当(毎月)を支給していた。しかし、これまでの制度では資格取得要件に経験年数もあったため、経験年数を積んでいない若手は取得しづらかった。近年の制度改訂により経験年数要件がなくなったことで、「若い社員も意欲があればすぐに資格が取れ、自己成長につながると思う」と述べた。

部署横断的な委員会を立ち上げることでDX化を推進

同社は、業務効率化のためIT化、DX化などの新たなテクノロジー導入への取り組みにも積極的だ。その鍵となるのが部署横断的な委員会の設置。最初に委員会を設置したのは、7年前(2018年頃)の「IT部門会」だ。その後、2020年に「ITシステム部門会」に格上げされている。

同部門会では、建築、積算、営業、総務・経理の各職種が部署横断的に参集し、ITシステムの開発に取り組んだ。具体的には、これまで総務部門で活用されていた原価管理システムを、会社全体の基幹システムとして最適化するために独自開発した。これにより、建設工事の見積り、受注、完成、請求までの各段階での原価を一括管理でき、注文書や請求書等はすべて電子化され、業務効率につながった。それまでは紙による請求書類の発行が必要だったが、郵送費用等も含め、経費節約にも効果をあげている。

昨年(2024年)には、部署横断的な委員会「KONDO-DX事業部門会」を立ち上げた。同部門会は、DXを導入することで、業務の効率化と生産性の向上、省人化の促進による働き方改革の推進、そしてスムーズな技術の継承を実現するための委員会だ。週1回の頻度で参集し、検討を重ねている。各部署から集められた十数人で構成されているが、その7割は20代以下の若手層で占められている。チームに意図的に若手を入れることでスキルアップやキャリア構築の良い刺激になれば、との意図も込めた。とくに建築職は、その特徴として、建設現場で施工管理をすることも多く、本社に定期的に出社するわけではない。本社と建設現場とのコミュニケーションも疎遠になりがちだったが、部署横断的な活動にすることで、コミュニケーションの向上にもつながった。近藤氏は、次のように語る。

「部署横断で立ち上げた委員会では、自分の業務ではない範囲のことも任せている。ITは若い人にとって、生まれたときから身近にあるものなので、DXでは若手が力を発揮しやすく、活躍する機会が多いだろうと考えた。見ていると楽しそうに取り組んでくれているので、彼らにとっても良い刺激になったのではないかと思う」

建築現場に遠隔監視カメラを導入することで、時間外労働や休日労働が減少

同部門会では、建築現場に適したDX化が検討され、検証を重ねることで実際に導入にこぎ着けたDX機器もある。その1つが人工知能(AI)を搭載した遠隔監視カメラだ。これを建築現場に設置することで、夜間や休暇期間中の現場内での不審者の検知が可能となる。不審者がいた場合、担当者にアラートメールが届く仕組みだ。メールが届いたら、担当者は遠隔監視カメラの映像をスマホで確認できる。また、富山県は豪雪や台風なども多い地域だが、そのような事態が生じた場合にも、直接、カメラの映像で現場を確認できる。

遠隔監視カメラが導入される前は、不審者や災害が生じた場合、各現場に担当者が直接赴いていた。遠隔での監視体制が構築されることで、担当者は、夜間や休暇期間中の現場巡回の必要がなくなり、時間外労働や休日労働は減少した。社員の安全確保にも効果を発揮している。

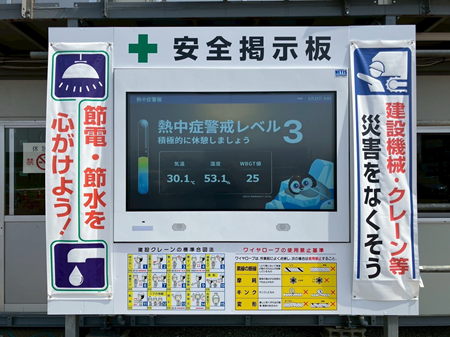

また、同時期に、建築現場でのデジタルサイネージの設置も進めた。デジタルサイネージとは、工事内容や進捗状況、安全注意喚起など、現場で共有すべき情報を電子看板(ディスプレイ)に掲示するシステムのこと(写真)。それまでは現場で必要な情報を掲示板に手書きしたり、パソコンでつくった内容を印刷し、日々、掲示板に貼り付けていた。これらの情報がディスプレイに掲示されることで、紙の使用量の削減や、貼り替えの手間もなくなった。

建築現場でのデジタルサイネージの設置風景(同社提供)

そのほか、AI搭載型の議事録作成アプリの導入も効果をあげている。建築現場では、施主や施工を担う協力会社を交えた打ち合せが頻繁にある。工程の変更や追加工事の発生も生じることから、打ち合せの議事録作成は、双方内容を確認する際、「言った・言わない」にならないように、互いに記録を残す意味でも重要だという。アプリ導入により、AIが認識して瞬時に文字起こしを行い、要約した議事録を作成できるようになった。それまでは、録音された内容を担当者が一通り聞いたうえで文字起こしを行い、議事録をまとめていただけに、業務効率の向上は顕著だという。

今後も、DX、AI分野のスキル確保を重視

同社は、今後も、重視するスキルとして、DXやAI関係の知識を求めていくという。とくに建築現場では、BIM/CIM(3次元の設計図のデータ化)の活用が必須になりつつある。同社としては、本社と建築現場両面において、DX、AI分野のスキルの重要性が増すと考えている。その確保方法としては、「社内で得意な人にやってもらうケースや、キャリア採用でDX、AI分野の募集もかけている。新卒採用の面接でも、DX、AI分野にどの程度長けているかを確認するようになった」という。近藤氏は、次のように人材確保の意気込みを語る。

「建築業界ではDX化が進むと予想されている。IT、DXの知識を有した人材を今後も増やしていく必要がある。建築現場では、既存の社員も知識を吸収して、実際に使えるようになる必要がある。また、本社サイドも、引き続き省人化・省力化できるアプリやソフトの導入を進めていく」

「ユースエール」の認定取得が当面の目標

今後の取り組みでも基軸としているのは、部署横断的な委員会の活用だ。現在、「KONDOデザインプログラム」という社内委員会では、新しい人事制度を検討中。公明正大な人事制度の構築を目指すという。また、建設業としての環境配慮にも積極的だ。SDGsの取り組みとして、「エコアクション21」取得に向けて、新たなチームも立ち上げた。「エコアクション21」とは、中小事業者の環境経営マネジメントシステム(EMS)を促進するために環境省が設けた認定制度のこと。「エコアクション21ガイドライン(2017年版)」が定められているが、その認定取得が当面の目標だという。

さらに、これまでの若年者の活用の蓄積をふまえ、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業を認定する「ユースエール」(厚生労働省)の取得も視野に入れている。同社は、部署横断的な委員会を設置することで、業務効率化、職場の活性化に取り組むだけでなく、魅力ある職場になることで、公的な認定を取得し、その認定を周知することで情報発信力を強化する構えだ。

(奥田栄二、郡司正人)

企業プロフィール

- 近藤建設株式会社

- 本社所在地:富山県富山市緑町1丁目1番10号

- 代表取締役社長:近藤 裕世

- 事業内容:総合建設業

- 従業員数:53人

- えるぼし(三つ星)認定取得、健康経営優良法人(2025)認定

(ヒアリング実施日:2025年3月26日)

2025年11月号 大学・企業ヒアリングの記事一覧

〔大学〕

- 学生からの個別相談を強化することで就職活動の悩みに対応 ――神奈川大学

- コロナ禍以降、企業の採用活動がオンライン化、遠隔地での面接も容易に ――九州大学

- キャリア・社会連携支援センターでキャリア教育を強化 ――東北大学

〔企業〕

- DX化によるオフィスリニューアルで働き方改革を実行し、社員の行動変容にも成功 ――イシマル

- 若手社員を部署横断的な委員会に抜擢し、新制度構築、DX化に成功 ――近藤建設

- 新評価制度を導入しマネジメントスキルの「見える化」に成功 ――スギノマシン

- 無資格者に資格取得を支援することで社員の定着率の向上に取り組む ――社会福祉法人いわみ福祉会