パネリストからの報告2 多様化する若者の初期キャリアの現在

- 講演者

-

- 長谷川 洋介

- 株式会社マイナビ 社長室 マイナビキャリアリサーチラボ 研究員

- フォーラム名

- 第139回労働政策フォーラム「多様化する若者の初期キャリアの現在」(2025年7月18日-24日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年10月号より転載(2025年9月25日 掲載)

私はキャリアリサーチ統括部のマイナビキャリアリサーチラボで研究員を務めています。マイナビキャリアリサーチラボは、「『働く』の明日を考える」をスローガンに、労働・雇用に関する各種研究・調査や労働市場の未来予測などを行う調査・研究部門です。私の主な専門は新卒採用領域で、特に就活生を子どもに持つ保護者に対する調査や、企業の新卒採用担当者を対象にした調査などを行っています。オウンドメディア「マイナビキャリアリサーチラボ」でも調査データ・コラムなどをほぼ毎日更新・公開しています。

本日は「就職活動、採用活動における大学生、企業、保護者をとりまく環境」「大学生と保護者の間の3つのギャップ」の2つのテーマで、当社の調査結果をふまえてお話しします。

就職活動、採用活動における大学生、企業、保護者をとりまく環境

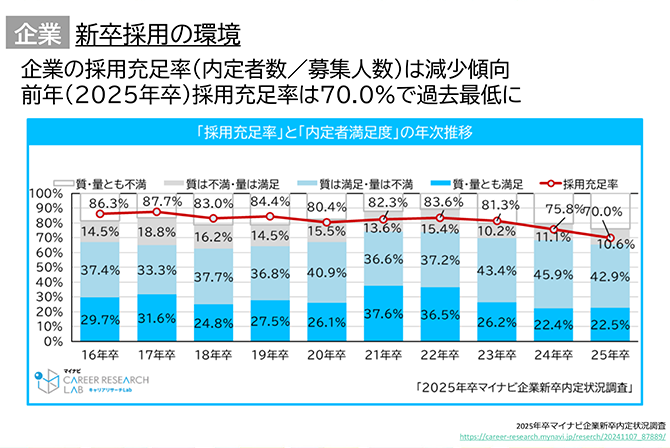

採用充足率は年々減少し、多くの企業が採用に苦戦

まず、企業の立場から新卒採用の環境をみてみます。シート1は、企業の採用充足率(内定者数を募集人数で割った数値)の推移を示しています。年々減少しており、直近の結果である2025年卒の採用充足率は70.0%で、当社が同時期に実施してきたこれまでの調査と比べて過去最低の割合になりました。多くの企業が採用に苦戦している、いわゆる売り手市場が続いています。

また、採用活動の見通しについて、2025年卒と2026年卒の結果を比較したところ、「非常に厳しくなる」の回答割合と「厳しくなる」の回答割合の合計が、2025年卒の76.6%から、2026年卒では78.1%と、前年よりも増えています。

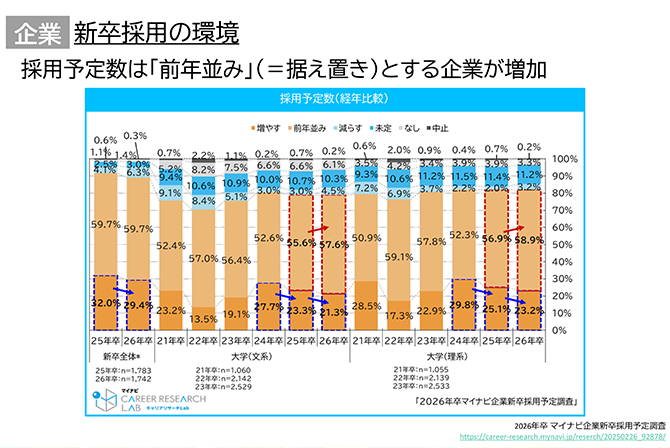

採用予定数についてもみていくと、2025年卒から2026年卒の採用予定数は前年並み、据え置きとする企業が増加しています(シート2)。2023年卒、2024年卒のところをみると、2年連続で採用を「増やす」と回答した企業が増えていましたが、直近2年では連続で「前年並み」という企業が増えている状況です。採用充足率が下がっているなかで、採用予定数をこれ以上増やしていくのではなく、まずは前年並みの人数を確保していきたいという企業が多くなっていると考えられます。

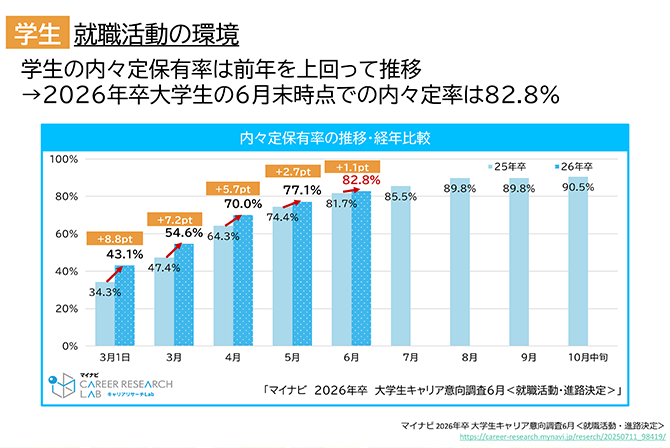

6月末では82.8%の学生が内々定を獲得

今度は学生側の立場から就職活動の環境をみてみます。シート3は2026年卒の学生の内々定保有率を示しています。各月で、前年同時期を上回って推移しており、3月初旬の時点で43.1%、3月末では5割を超え、直近の6月末では、82.8%の学生が内々定を持っている状況です。売り手市場で、内々定を保有する学生も増えていることがわかります。

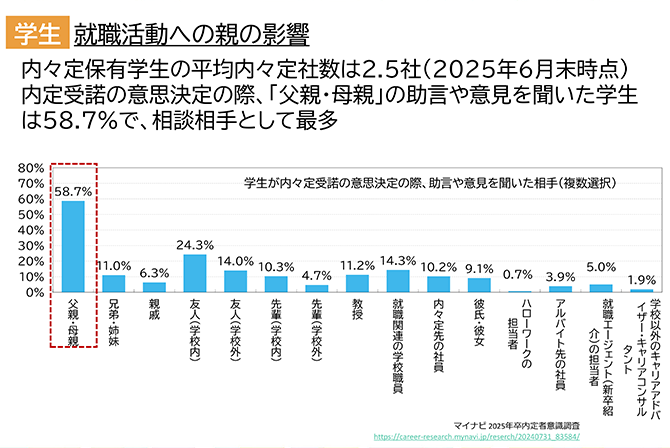

1社に絞り込む際の相談相手で最も多いのは「父親・母親」

なかには内々定を複数得る学生も多くいますが、そうした学生が最終的にどれか1社を選ぶとき、誰に相談しているのでしょうか。2025年卒の学生に複数回答で尋ねた結果をみると(シート4)、最も多いのは「父親・母親」で58.7%となっており、これはほぼ毎年同様の傾向となります。

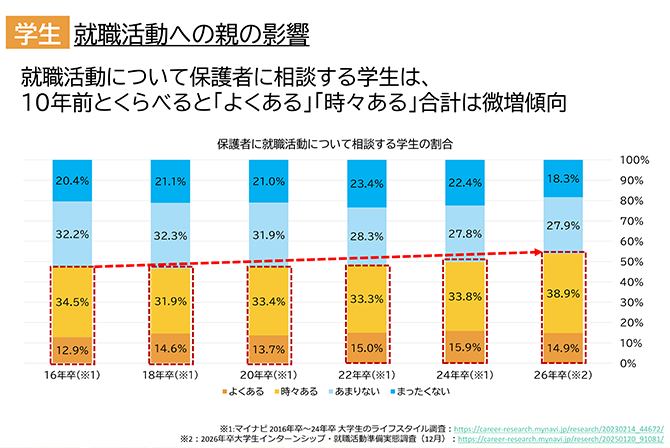

シート5は、学生に就職活動について保護者に相談することがあるか調査した結果ですが、「よくある」「時々ある」を合わせた割合は、10年前と比べると少しずつ増えています。こうした結果からも、学生にとって就職活動中における保護者の存在が、ある程度大きいことがうかがえます。

1割超の企業が学生を通じて保護者の意向も確認

企業でも、学生の保護者に対してアプローチをするという動きがあります。2025年卒の新卒採用を行う企業に対して、学生の保護者に向けたアプローチをしているか尋ねたところ、特に何もしていない企業が72.5%で大半を占める一方、「学生を通じて保護者の意向を確認している」(13.5%)、「学生を通じて保護者の承諾書の提出を求める」(7.6%)、「学生を通じて保護者の内定同意を取り付ける」(2.9%)などを行っている企業もありました。

昨今「オヤカク」(=親への確認)という言葉がありますが、企業が内定を出した学生の保護者に対して、内定の同意の確認を行ったり、それに付随して自社のいいところを保護者に知ってもらおうとするような活動が一部広がりつつあることが明らかになりました。

保護者向けのアプローチを行っている企業に対してその理由を尋ねると、最も多かったのは「内定辞退対策として」(47.2%)、その次に多いのが、「保護者の意見を重視する学生が多いと感じているから」(44.0%)で、この2つが4割を超えていました。企業側も、保護者の意見を重視する学生が多いと感じていることがわかりますし、そうした印象があるから、内定辞退対策のために保護者に対してもアプローチをしているのだと考えられます。

学生と保護者に関する印象的なエピソードについてもフリーコメントで聞いてみたところ、「説明会を開催したら学生本人だけでなく保護者も一緒に来た」や、シビアな内容ですと「『親からは公務員を勧められているが、自分のやりたい仕事とは違うので迷っている』という相談を学生から受けた」「全国転勤のある会社で両親から反対されて内定辞退になった」「地元に就職してほしいという親御さんの意見を汲んで、泣きながら内定辞退の電話をしてきた学生がいた」「退職金がないことに保護者からのストップがかかった」などのエピソードも寄せられました。保護者世代では当たり前にあるような制度や福利厚生がないところに不安を感じる保護者もいるようで、企業も学生と保護者との価値観の違いを感じていました。

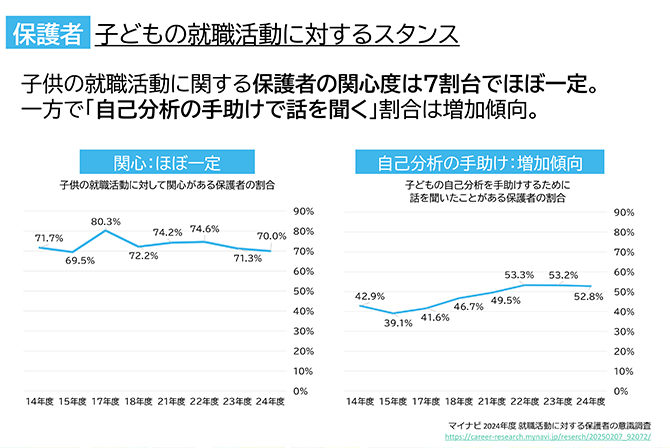

子どもの就職活動に関心がある保護者はほぼ7割台

今度は保護者の立場からみてみます。シート6の左側のグラフは、子どもの就職活動に対して関心がある保護者の割合の経年比較ですが、どの年もおおむね7割台で、ほぼ一定しています。右側のグラフは、子どもの自己分析を手伝うために話を聞いたことがある保護者の割合を経年比較で示していますが、こちらは増加傾向となっており、保護者の関心は一定でありながら、子どもの側からサポートを求められるという動きがあることが読み取れます。

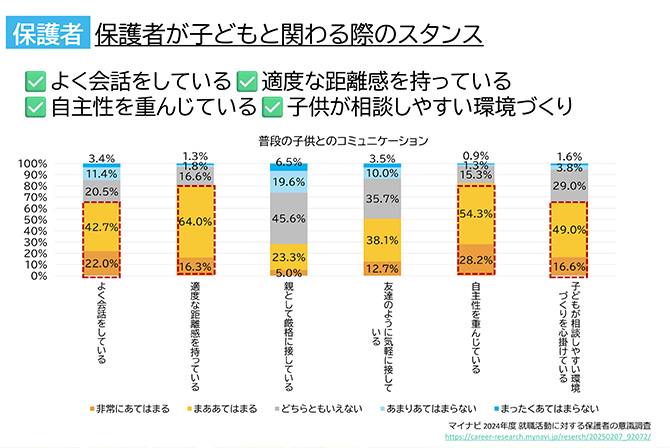

保護者はどのようなスタンスで子どもと関わっているのか。シート7は、2024年度の調査で、保護者が子どもとコミュニケーションをとる際、どのようなスタンスでいるかに関する各質問に対して、それぞれ「非常にあてはまる」から「まったくあてはまらない」までの5件法で選んでもらった結果です。これをみると、「非常にあてはまる」「あてはまる」を合わせた割合は、「よく会話をしている」や「適度な距離感を持っている」「自主性を重んじている」「子どもが相談しやすい環境づくりを心掛けている」で高くなっていました。「友達のように気軽に接している」という項目にも結構回答があり、昔に比べて親子関係もよりカジュアルになっているということを示しているのかもしれません。

学生は保護者にメンタル面や金銭面でのサポートを求める

子どもの就職活動に対して関心や関わりを持つ保護者が一定数いることがわかりましたが、学生側は、就職活動において保護者にどういったことを求めているのでしょうか。2026年卒大学生に対して、就職活動において保護者に求めることを、フリーコメントで聞いた結果を紹介します。これをみると、「ただ話を聞いてほしい。『この会社を受けなさい』とかはいらない」や、「あまり干渉しないでほしいけど、へこんだときは慰めてほしい」など、過度な干渉は不要としつつもメンタル面でのサポートを求める声は多く出ていました。

そのほか、昨今では対面での採用選考も復活しているので、移動の交通費やスーツの購入など、金銭面のサポートを求める声もあります。また、「親自身が実際に働いて得た経験などもふまえてアドバイスをしてほしいが、就活事情自体がかなり異なっていると思うので、否定的な意見は避けてほしい」というような声もありました。世代間のギャップがネックになっていることが考えられます。

大学生と保護者の間の3つのギャップ

自身の就職活動時の状況が子どもの就職活動への見方に影響

次に、大学生と保護者の間のギャップについて、①経済状況のギャップ②ワークスタイル・ライフスタイルのギャップ③「親離れ」と「子離れ」のギャップ──の3つの視点でみていきます。

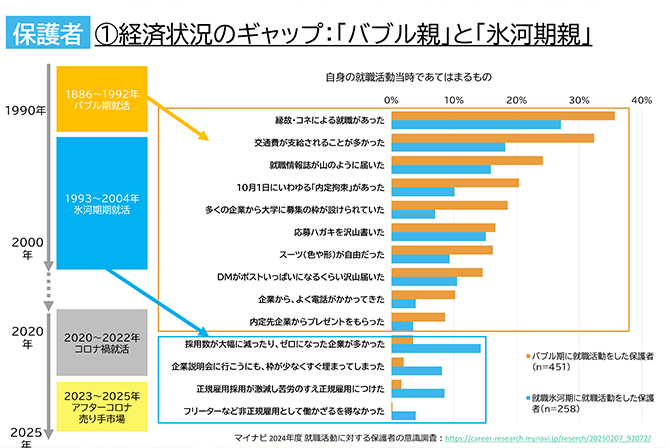

まず、①経済状況のギャップについて、シート8は2024年度の調査で、保護者にご自身の就職活動を振り返ってもらい、当時どういうことがあったかを複数回答で尋ねた結果です。オレンジ色で囲っている部分は、主にバブル期に就職活動をした保護者の回答割合が比較的高かった項目を集めています。内容をみると、「縁故・コネによる就職があった」や「就職情報誌が山のように届いた」、また、他の会社に訪問できないように旅行に連れていかれるといったいわゆる「内定拘束」があったや、企業からプレゼントをもらったといった内容への回答割合が高くなりました。バブル期という売り手市場を背景に、企業の採用数の多さや、学生の内定獲得のハードルの低さを感じさせるようなエピソードが上位項目にあがっていました。

青色で囲っている部分は、いわゆる就職氷河期に就職活動を行った保護者の方からの回答が比較的多かった項目です。「採用数が大幅に減ったり、ゼロになった企業が多かった」や、「企業説明会に行こうにも、枠が少なくすぐに埋まってしまった」といった内容です。バブル期とは打って変わって、採用数の激減、選考に進むためのハードルの高さを感じさせる結果が多くなっています。

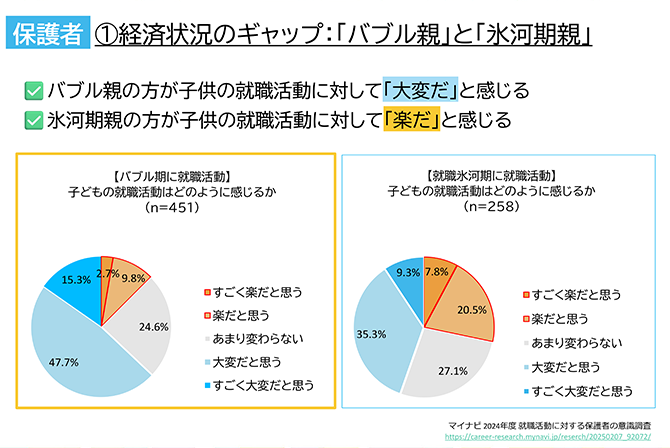

こういった保護者自身の就職活動の経験が、実際に子どもの就職活動に対する見方にも差として表われています。シート9は、子どもの就職活動をどのように感じるか尋ねた設問です。左側がバブル期に就職活動を行った保護者の回答結果で、「すごく大変だと思う」「大変だと思う」を合わせた割合が6割を超えて比較的高くなっており、自分が就職活動をしていたころよりも、今の子どもの就職活動のほうが大変だと感じているということがうかがえます。

一方、右側の就職氷河期に就職活動を行った保護者の回答結果をみると、バブル期に就職活動を行った保護者と比べて、「すごく楽だと思う」「楽だと思う」の割合が少し多くなっています。保護者がどのような経済状況で就職活動を経験したかということが、親子間のギャップを生んでいる1つの要因として考えられます。

学生側が考えるキャリアアップは管理職になることに限らず

次に、②ワークスタイル・ライフスタイルのギャップについて、ワークスタイルに関する調査結果からみてみます。2024年度の調査で、保護者が就職活動をしていた当時に自身のまわりや世間で一般的だった働き方に関する考え方を複数回答で尋ねてみました。結果をみると、最も高いのは、「転職は今ほどまだ一般的ではなかった」(47.5%)で、次いで「長時間労働や休日出勤などは当たり前だった」(43.4%)、「1つの会社に勤めあげキャリアアップを目指すことが当たり前だった」(39.9%)、「結婚や出産・育児のタイミングで退職する人が多かった」(39.0%)などの回答割合も高く出ました。

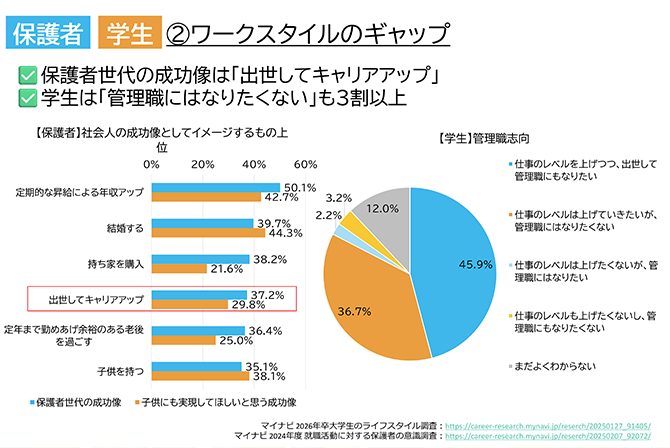

では、保護者と学生で、ワークスタイルへの考え方にどのようなギャップがあるのでしょうか。シート10の左のグラフは、保護者に社会人の成功像としてイメージするものを尋ねた結果の上位項目ですが、保護者世代のイメージする成功像では、「出世してキャリアアップ」の割合が37.2%で、上位になっています。一方、右側のグラフは、2026年卒大学生の管理職志向を尋ねた結果ですが、「仕事のレベルは上げていきたいが、管理職にはなりたくない」が36.7%にのぼっています。キャリアアップは必ずしも管理職になるだけではないというのが今の学生の考えのようで、ここでも親子のギャップが見えると思います。

ライフスタイルへの考え方でも保護者と学生の間にギャップ

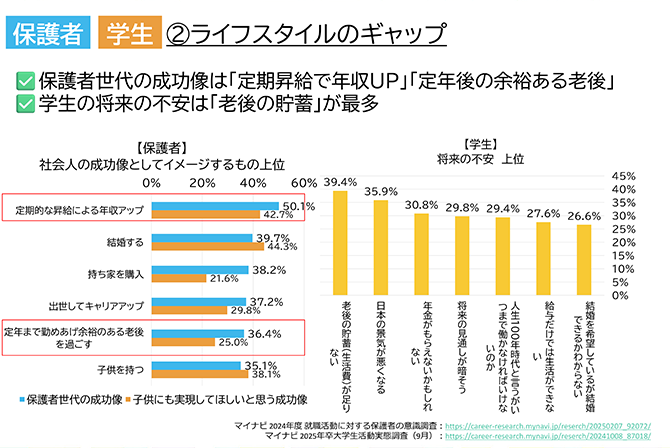

ライフスタイルへの考え方にも、保護者と学生ではギャップがあります。シート11をみると、左側のグラフは前述した保護者世代のイメージする社会人の成功像の結果ですが、「定期的な昇給による年収アップ」が50.1%、「定年まで勤めあげ余裕のある老後を過ごす」が36.4%で、比較的高くなっています。一方、右側のグラフは、2025年卒大学生に、将来の不安を尋ねた結果ですが、「老後の貯蓄(生活費)が足りない」(39.4%)や「日本の景気が悪くなる」(35.9%)などが上位にのぼり、将来に対する不安を強く持っている傾向が出ています。保護者世代では当たり前だった幸せな定年後のイメージは、現在の学生はしづらくなっているのではないかと思います。

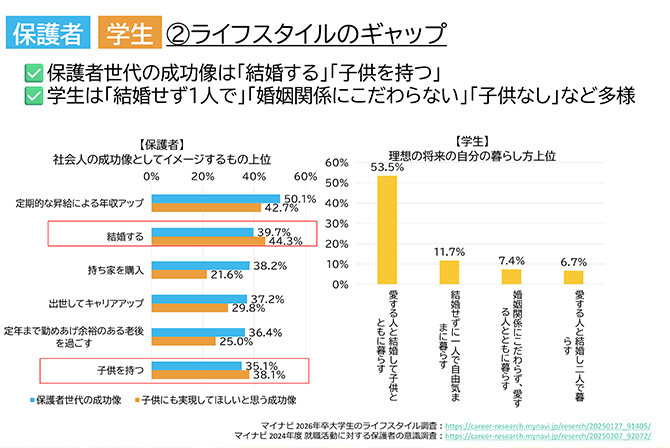

また、結婚等に関する価値観にも保護者と学生には違いが出ています。シート12の左側のグラフでは、前述した保護者世代のイメージする社会人の成功像の結果で、「結婚する」(39.7%)、「子どもを持つ」(35.1%)の割合が高くなっています。これに対して、右側のグラフは2026年卒大学生に、理想の将来の自分の暮らし方を尋ねた結果です。「愛する人と結婚して子どもとともに暮らす」が53.5%と最多にはなりますが、「結婚せずに1人で自由気ままに暮らす」(11.7%)、「婚姻関係にこだわらず、愛する人とともに暮らす」(7.4%)、「愛する人と結婚し2人で暮らす」(6.7%)についても一定数回答があります。ライフスタイルへの考え方が多様化し、保護者世代と違いがあることは非常に興味深いと感じています。

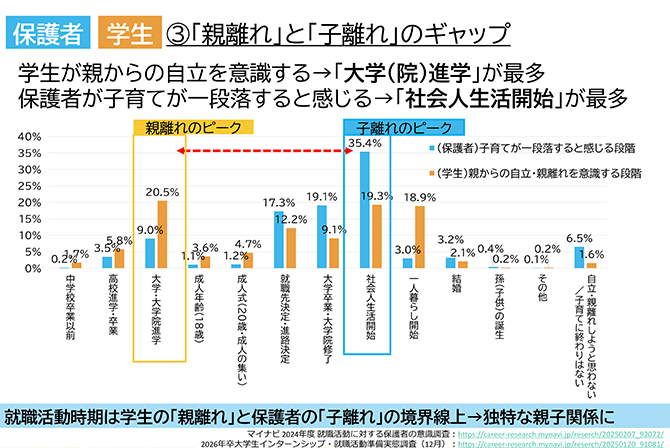

保護者の「子離れ」時期と学生の「親離れ」時期はピークが異なる

最後に、③「親離れ」と「子離れ」のギャップについてみてみます。シート13は、2024年度調査における、保護者に子育てが一段落すると感じる段階を尋ねた設問と、2026年卒大学生に、親からの自立・親離れを意識する段階について尋ねた設問の回答結果を並べたグラフです。ともに同じ選択肢で尋ねていますが、これをみると、学生の回答では親からの自立を意識するタイミングとして「大学・大学院進学」が最多となっています。一方、保護者の回答では子育てが一段落すると感じるのは「社会人生活開始」がピークになっており、親離れと子離れを意識する時期には、子どもと親で若干差があることがわかります。就職活動はまさにこの中間に位置しているので、子どもの就職をめぐって親子の関係性やコミュニケーションの取り方が難しくなるというケースは、こういったところに起因しているのではないかと感じます。

まとめ

保護者は無意識・無自覚なバイアスに注意すべき

ここまでみてきた3つの視点からのギャップをふまえて、就活生と保護者の間の理想の関係性にどういったものが求められるかを考えてみます。

まず、保護者側については、子どもの就職環境に対する無意識・無自覚なバイアスに注意してもらい、価値観のギャップがあることを理解しながら、子どもの価値観も尊重して寄り添っていくという姿勢が非常に重要だと思います。また、子どもの親離れ・自立/自律意識の早さにも気づき、子どもから支援を求められたときに必要な分を適宜提供していく、過度な干渉をしないようにするというのも大切になってくると考えます。

企業側については、世代間ギャップからくる誤解や反発が保護者から自社に対して発生した場合に、その誤解が解けるように適切な情報提供を行って、誠実に対応していくことで、保護者からの信頼獲得につながるのではないでしょうか。あまりに保護者を意識し過ぎると、学生自身がないがしろにされているのではないかと感じることにつながってしまうかもしれないので、注意が必要です。

学生は必要な支援を具体的に保護者に求めていくことが重要

最後に、学生側については、自分自身のキャリアの習熟度合いによって、必要な支援を具体的に保護者に求めていくことが重要で、これにより保護者のほうも対応がしやすくなるのではないかと考えられます。就職活動の主役は学生自身ですので、保護者の意見を全部鵜呑みにするのではなく、必要だと思うものを噛み砕いて自分なりに組み立て直すことが、自分自身への理解を深めたり、視野を広げていったりすることに役立つと考えます。

プロフィール

長谷川 洋介(はせがわ・ようすけ)

株式会社マイナビ 社長室 マイナビキャリアリサーチラボ 研究員

2014年青山学院大学総合文化政策学部総合文化政策学科卒業。通信社勤務を経て2017年に株式会社マイナビに入社。「マイナビ転職」の求人情報や採用支援ツールの制作に携わった後、労働・雇用全般に関する調査・研究を行うキャリアリサーチ統括部に異動、新卒採用領域の調査・研究に従事する。主に企業の新卒採用動向に関する調査や就職活動生の保護者への調査などを担当し、若年層の思考や世代間ギャップなどに関心を持つ。