研究報告 日本の労働市場の変化と能力開発及びキャリア形成

-

- 佐藤 厚

- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授/日本労使関係研究協会 会長

- フォーラム名

- 第138回労働政策フォーラム「労働市場の変化と人材育成─日独比較の考察─」(2025年3月13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年6月号より転載(2025年5月26日 掲載)

フォーラムの趣旨と報告のポイント

最初に本日の労働政策フォーラムの趣旨を説明します。わが国において人手不足が大きな課題となるなか、政府は、「ジョブ型人事」の導入、リスキリングによる能力向上と、成長分野への労働移動の円滑化からなる「三位一体」の改革(トリニティー・レーバーマーケット・リフォーム)の実現を掲げています。

先ほど、ドイツのボッシュ先生から、ドイツのソーシャルパートナー(労働組合、使用者、政府)がデュアルシステムをどのように計画し、運用しているのか、また、その背景にある歴史や近年の課題も含めてお話がありました。それを受けて、日本との違いや共通点を考察し、そこから何が示唆として得られるのかを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

私の報告のポイントは8点あります。1点目として、日本の労働市場における能力開発・キャリア形成面からみた要点や報告のフレームワークをお示しし、2点目に、日本のホットイシューとしての三位一体改革の特徴を説明します。3点目では、日本の能力開発の特徴は何かを考えます。

4点目として、日本の企業内キャリア形成の仕組みや特徴、他国との比較の結果を紹介しながら特徴を考えてみたいと思います。そのうえで5点目に、あらためてジョブ型とかリスキリングというようなことがなぜ言われるのか、また、それぞれの企業レベルではどういう取り組みがあるのかをお話しし、6点目に、日本の労働組合の関与について考えたいと思います。この問題をドイツとの比較を考えるうえでは、労使関係、特に労働組合の関与がとても重要な意味を持っています。

7点目に、日本の職業訓練の公的支援、いわゆる公共職業訓練や求職者支援訓練の概要をおさえて、8点目で結論をまとめていきたいと思います。

1 日本の労働市場:能力開発・キャリア形成面からみた要点及び報告のフレームワーク

本報告において、どこに焦点を当てるかということですが、ご存じのように、雇用形態が多様化しており、非正規が増えています。非正規の能力開発、キャリア形成問題というのは極めて重要な課題ではありますが、ここでは主に正社員を対象にしたいと思います。

また、ブルーカラーとホワイトカラーがありますが、ホワイトカラーに焦点を当てます。能力開発の仕組みでいえば、公共職業訓練にしても求職者支援制度にしても、主たる対象は資格職種系の人たちが多いので、そうした方々を対象としていきたいと思います。

2 日本のホットイシューは?⇒能力開発・キャリア形成をめぐる政策課題は?

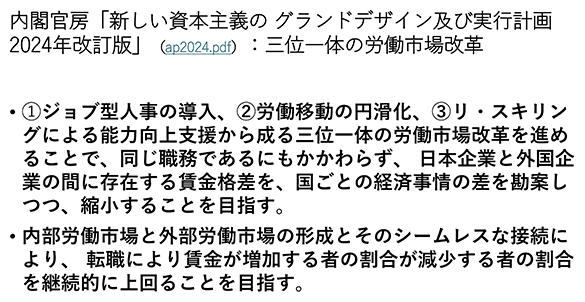

さて、日本のホットイシューをあげると、政府が「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」に基づき、ジョブ型人事の導入、労働移動の円滑化、リスキリングによる能力向上支援からなる三位一体の改革を推進しようとしています。

また、内部労働市場と外部労働市場の形成とそのシームレスな接続によって、転職により賃金が増加する者の割合が、減少する者の割合を上回るような、そういう方向に持っていきたいという狙いがあります(シート1)。

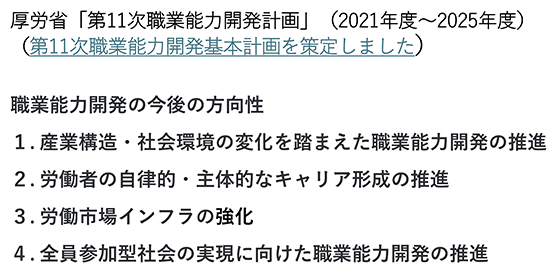

厚生労働省は各期において「職業能力開発計画」を策定していますが、直近の「第11次職業能力開発計画」では、今後の方向性として4つの柱を示しています。シート2の2にあるように、「労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進」があらためて書き込まれています。そして、それを支える「労働市場インフラの強化」があり、4点目として「全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進」をうたっています。

3 日本の能力開発の特徴は何か?

(1)VETシステム別にみたリカレント教育関係・労使関係・労働生産性関連指標等の国際比較

そのうえで、あらためて日本の能力開発の特徴は何なのかというと、職業教育訓練(VET=Vocational Education and Training)であり、先ほどボッシュ先生のお話の中にも登場してきた重要な概念です。

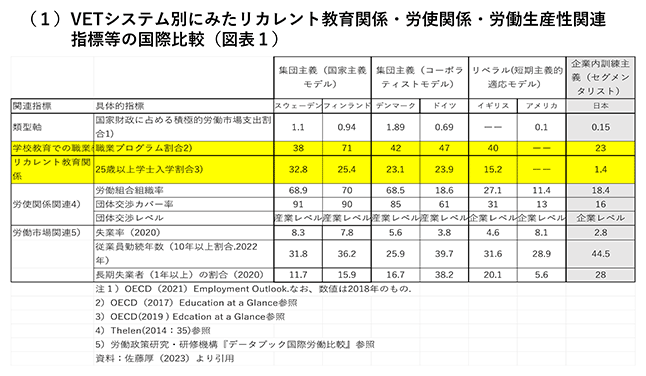

システムの類型からの日本とドイツとのVETの違いをみると、日本は企業内訓練主義(Segmentalist)であり、それに対してドイツは集団主義(コーポラティズム)となります。スウェーデン、フィンランドは集団主義(国家主義モデル)、デンマーク、ドイツは集団主義(コーポラティストモデル)、イギリス、アメリカはリベラル(短期主義的適応モデル)となります。

類型によって、国家財政の中で職業能力開発などの積極的労働市場政策にどれだけお金を使っているかという多寡が異なっており、日本は支出割合が少ない国に位置づけられています(シート3)。ドイツと比べても少ないです。企業のVETへの関与の強弱では、日本は企業の関与が強く、国があまりお金を使わずに、企業が訓練をもっぱら行っているタイプだというのが粗っぽいイメージです。一方、ドイツは両方兼ね備えており、国もお金を使いますし、企業も関与していると位置づけられています。

(2)日本:セグメンタリスト(企業内訓練主義)

シート3の表のなかにリカレントという言葉が出てきていますが、先ほどボッシュ先生のお話の中にあったとおり、ドイツでは継続的な職業教育訓練(CVET=Continuous Vocational Education and Training)といい、これを言い換えるとリカレント(生涯学習)になります。リカレント教育関係の指標をみると、25歳以上学士入学割合が日本は非常に少ないです。ドイツの23.9%に対し、日本は1.4%です。

つまり日本は、よく言われるように、大学に18歳で入学し、22歳で卒業という年齢主義が社会に深く浸透していて、一般教育を受けて、大学に来て、そして企業に就職していきます。大学に来るときの年齢層が固まっているところに特徴があり、社会人や職業経験者はあまりいません。この点はちょっと押さえておきたいところです。あわせて重要なのは、日本は長期勤続者層が多いという点です。

また、労使関連指標については、日本の場合は団体交渉のカバー率が低く、企業別組合が中心であるため、団体交渉のレベルは企業レベルです。企業内訓練主義をとる国というのは、労使が協力して労働者のスキル形成にもっぱら注力するタイプの国だと言えます。

(3)ドイツは? 集団主義(国家主義;コーポラティズム)のうちコーポラティズム

それに対して、ドイツはコーポラティズムです。積極的労働市場政策への支出割合が高く、学校での職業教育訓練プログラムの割合も、リカレント教育関連の指標も、日本より高いです。長期勤続者が多い点は日本と共通していますが、労働組合組織率や団体交渉のカバー率が高く、団体交渉のレベルは企業レベルではなく産業レベルです。

このことがどうしてVETを考えていくうえで重要かというと、VETの普及と相まって、職業別賃金率形成と職業別労働市場の形成の可能性が生じると私が理解しているからです。ドイツの場合には、職業別賃金率形成や職業別労働市場ができていて、それに下支えされる形で、透明な視覚化されたスキルで移動しやすくなっている。システムとしてそれが日本との重要な違いであるということを押さえておきたいです。

(4)ドイツと日本との比較:教育訓練面で何が違うのか?

教育訓練面に関して言えば、ドイツは教育訓練システムと労働市場が連続性を前提に分担しています。この教育訓練システムは、先ほどボッシュ先生からありましたように、デュアルシステムです。連続性というのは、例えば、企業の訓練を受けながら学校でも座学で学ぶということで、座学と実地の交互の繰り返しをやりながら、教育資格、職業資格を取得し、そして労働市場に出ていく。そこが職業別労働市場になっているというわけですが、これを支えているのがコーポラティズム、ソーシャルパートナーシップとなります。

一方、日本は、教育訓練システムと労働市場が非連続を前提にした補完性という役割分担になっています。学校では主に、職業教育訓練よりも一般教育、簡単に言うと受験勉強の比重が高く、職業教育訓練はあまり行いません。就活をして会社に入ってから職業訓練を受けるというタイプですので、企業の内側に訓練主体があります。

したがって、内部労働市場と言われることがあります。企業特殊的なスキルが形成され、その中で企業内キャリアが主流になり、移動も少なくなってきます。良いか悪いかは別にして、三位一体改革はこれを念頭に置いて、ジョブ型人事とリスキリングで企業特殊的なスキルをより透明性の高いスキルにし、移動しやすい方向にしていこうではないかというアイデアとも言えるでしょう。

(5)日本の企業内訓練の内実

日本の場合は、企業内訓練が大事であり、OJT中心になります。ここで重要なのは、OJTにもフォーマルOJT(計画的OJT)とインフォーマルOJT(長期の仕事経験)があり、特に後者のインフォーマルOJTが重要であるという点です。するとインフォーマルOJTの連鎖=長期の仕事経験=キャリアが重要となり、そこから重要な職業上のスキルや知識を身につけていっているということだと思います。このことはシート4で示しています。

4 日本の企業内キャリア形成の特徴は何か?⇒企業内キャリアの日英独比較からみた日本の特徴

(1)企業内人材育成とキャリア形成:日本の特徴

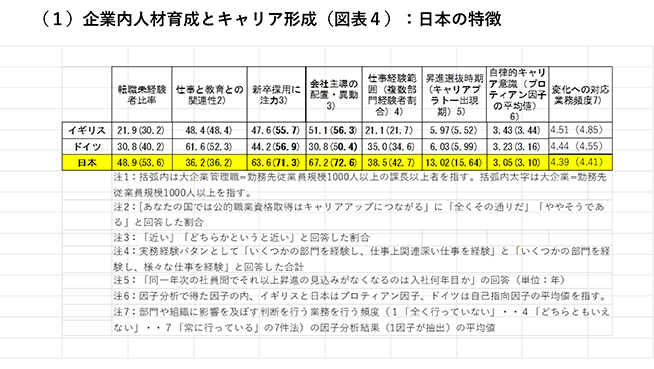

長期の仕事経験が企業内でどのように形成されていくのかをみるためには、企業内のキャリア形成をみていく必要があります。シート5は、私が実施した企業内人材育成とキャリア形成を日本、イギリス、ドイツの3カ国で比較したもので、主に大企業のホワイトカラーが対象です。

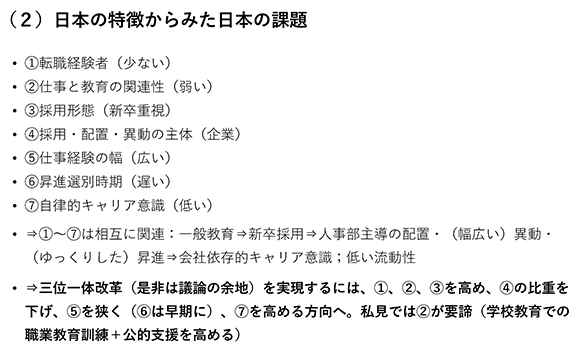

(2)日本の特徴からみた日本の課題

日本の特徴からみた日本の課題をまとめると、1点目は、転職経験者が日本は少ないということです(シート6)。2点目は、仕事と教育の関連性で、よく教育の職業的レリバンスということを教育学者が言ったりしますが、今やっている仕事が最終学歴で学んだ勉強の内容とどのぐらい関係があるかをみると、日本の場合はその関連性が弱い。これはほかの調査でも指摘されているところです。

3点目は、採用は新卒重視であり、配置は企業の人事部が主導で行い、経験の幅は比較的広くて、昇進時期は遅いということです。シート5の表にあるとおり、自律的キャリア意識を測ってみると、少し低くなっています。

これを先ほどの三位一体改革の方向に持っていこうと思ったら、シート6の①(転職経験者(少ない))②(仕事と教育の関連性(弱い))③(採用形態(新卒重視))を高めていく。それから、④(採用・配置・異動の主体(企業))の比重は下げていく。それから、ジョブ型というならば、⑤(仕事経験の幅(広い))は狭くしていく。あわせて、⑥(昇進選別時期)(遅い))は早期にして、⑦(自律的キャリア意識(低い))は高めていくということだと思います。

この結果をふまえると、②(仕事と教育の関連性(弱い))がとても重要になってくるのではないか、というのが私の考え方です。

5 ジョブ型、リスキリング等の企業の取り組み事例⇒ジョブ型というよりも「ハイブリッド型」(日本型ジョブ型)

(1)経営者団体の現状認識および課題

ジョブ型、リスキリング等の企業の取り組みをみると、ジョブ型というよりもハイブリッド型(日本型ジョブ型)と言えるのではないかと思います。使用者団体や企業の認識としては、例えば、同一企業のみでキャリア形成を行うことには限界があるのではないかとの考えです。したがって、労働者には、これまでのように受け身ではなく、主体的なキャリア思考を持ち、リスキリングを受けて、使用者は、それを支えるキャリア面談や副業の奨励や公募制を取り入れていって、主体性を滋養していきましょうというような考え方があると思います。

(2)ジョブ型人事制度導入の背景

ジョブ型人事制度の導入の背景については、年功型運用に流れがちな職能資格制度の反省に立って、それがいい反省かどうかわかりませんが、職務や求められるスキル要件をもっと明確にしないと駄目ではないかという認識が企業の側にあるのだと思います。明確にした以上は、それをこなせる能力を社員が持っているかどうかが問題になるわけで、持っていない場合には主体的に獲得していかなければならないということです。

そのためには能力開発メニューを整えていく必要があるということで、いろいろな取り組みがなされています。主体的な学習、自律的に自分のキャリアを考えましょうということがキーワードとして出てくるということになります。

これがなされると、ジョブとスキル要件が明確になりますから、それは外部にも公開されます。これが透明化されることで、経験者採用にも有利になっていくというロジックになります。

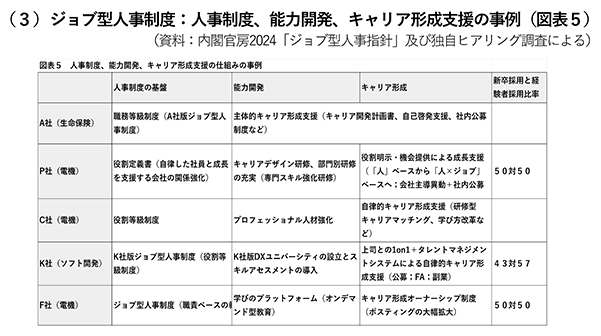

(3)ジョブ型人事制度:人事制度、能力開発、キャリア形成支援の事例

ロジックとしてはそうなりますが、シート7で各社の事例をみると、実際は、ジョブといっても経営方針との紐づけが重視されていますし、内部公平性も重視されています。それから、採用も経験者採用比率が会社によっては新卒1に対して中途あるいは経験者が1ということで、やはり新卒重視は変わっていません。

配置や異動に際して主体的なキャリア形成を担保する公募制を取り入れる主体性重視型は、会社の人事部主導の異動と割合を比較すると、やはり数%程度にとどまっています。多いところでも4分の1程度です。

(4)実際は、ジョブ型というよりハイブリッド型人事制度

まとめると、純粋に欧米企業に見られるような理念系的なジョブ型というよりは、「○○社版ジョブ型」や「日本型ジョブ型」という日本の仕組みを残しつつ、ジョブ型の要素も入れていくハイブリッド的性格を有するのではないかと思います。

6 能力開発・キャリア形成への労働組合の関与

(1)能力開発、キャリア形成への労働組合の関与

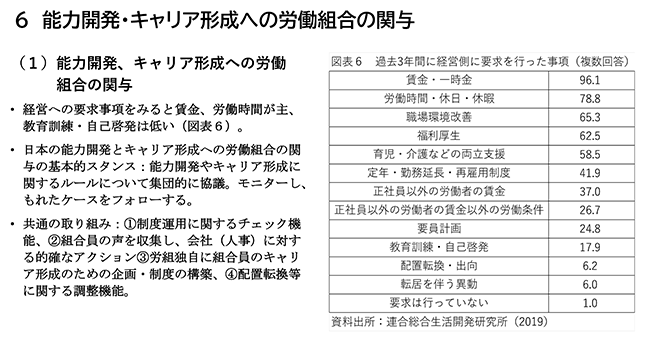

次に、能力開発・キャリア形成への労働組合の関与について、シート8にある連合総合生活開発研究所(連合総研)の調査結果をみると、組合がそもそも経営側に何を要求してきたかについては、やはり「賃金・一時金」「労働時間」などの基本的な労働条件が主であることがわかります。それに対して、「教育訓練・自己啓発」は低い回答割合にとどまっています。

では、日本の能力開発やキャリア形成に関して組合は何に関与しているかというと、労使協議などがあったりする場合には付議事項になり、そこで集団的な協議を行います。そこで仕組みを導入し、運用した結果、いろいろな漏れが出てきたり、あるいは苦情が出てきたりすることがあるので、それをモニター・チェックして、苦情申し入れしていくような役割を担っているのではないかと思います。

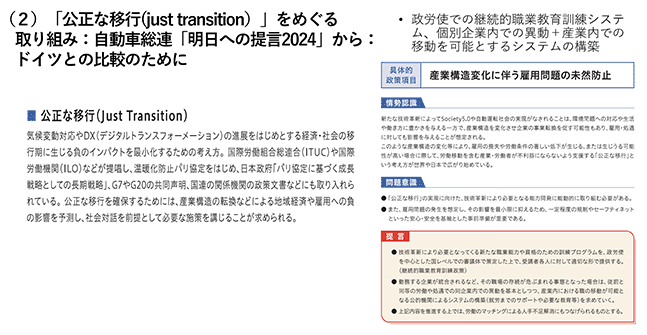

(2)「公正な移行(just transition)」をめぐる取り組み:自動車総連「明日への提言2024」から:ドイツとの比較のために

あわせて、環境変動や温暖化対応、あるいはDXの進展をはじめとする経済・社会の移行期に生じる負のインパクトを最小化するための考え方である「公正な移行(just transition)」も労働組合に意識されています。シート9は自動車総連の例です。技術革新で新しい技術やスキルが求められるようになってくると、これまでのスキルだけでは対応できず、組合も何かそれに対して発言や関与していく必要があると自動車総連は考えています。

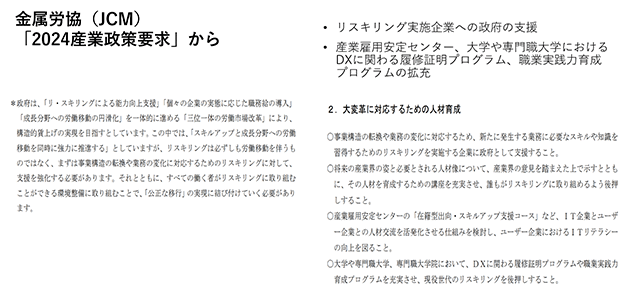

金属労協(JCM)も同様の認識を持っており、既存のプログラムを利用することや政府支援を求めていくことを取り組みとして掲げています(シート10)。

7 日本の職業訓練の公的支援の仕組み:ドイツの何を参考に何を学ぶか?:切り口としての日本版デュアルシステム、教育訓練給付制度:職業スキルは国の財産、職業教育訓練システムは公共のものという認識

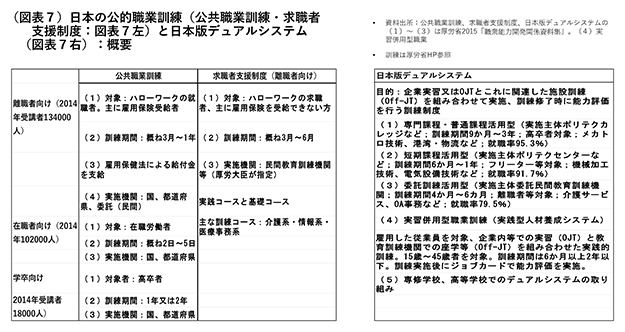

公共訓練については、公共職業訓練と雇用保険を受給できない人向けの求職者支援制度があります(シート11)。公共職業訓練は、離職者向け、在職者向け、学卒向けと大きく3つあります。また、日本は日本版デュアルシステムを取り入れており、内容はシートの右側のとおりです。

ドイツのデュアルシステムと日本版デュアルシステムの違いですが、ドイツは長い歴史と伝統がある徒弟制(apprenticeship)があります。そして、分岐型の教育制度(学校教育制度)の中にデュアルシステムが組み込まれています。

例えば、一般教育を受けて進学して大学へ行くコースと、一般教育終了後に職業学校に通って職業教育訓練を受けるコースに分かれています。訓練は、座学と実習で学び、修了したときには職業資格が付与され、それをもって職業別労働市場に参入していくという連続性が組み込まれています。

それ対して日本版デュアルシステムは、歴史が浅く、学校制度に統合されていません。訓練修了時に職業資格の取得には至らず、内部労働市場に参入していきます。ドイツと対比すると、学校と企業は分離を前提とした補完性ということになってきます。

8 結論

本日の報告をまとめます。日本は企業内訓練主義(セグメンタリスト)であり、いま、そのシステムの枠の中でいろいろな修正が行われています。いわゆる三位一体改革やジョブ型も、その枠の中での修正です。リスキリングを通じた成長セクターへの移動というところまでいくのかどうかというと、私がヒアリング調査をしている限りでは、なかなかそうはなっていないと思います。

ドイツから示唆されるのは、やはり学校教育の中の一般教育と職業教育の比重です。職業教育の比重が日本は非常に低く、ドイツは進学者が増えてきているものの、日本と比べれば職業教育の比重が高いです。

では、日本は低いままでいいのかというと、私は高めていくべきだと思います。これを高めていかないとジョブ型といっても機能しません。学校で職業教育訓練を受けていない私のゼミ生が、ジョブ型採用を導入している企業の面接で「スキルを持っていますか」と尋ねられて困ってしまったと言っていました。

組合の関与についてですが、一見関係ないように見えますが、やはりジョブ型移動を考えていく場合には、企業内のリスキリングやジョブ型も大事ですが、組合が産業別、個別企業を超えて関与していくことが、透明性を高めることや、標準化されたスキルを形成して移動しやすくすることを可能とさせる土台になります。これを抜きにして、個別企業でいくらジョブ型と言っても限界があるのではないかと思います。ドイツとの比較から、あらためて組合の関与も大事だと思っています。

プロフィール

佐藤 厚(さとう・あつし)

法政大学 キャリアデザイン学部 教授/日本労使関係研究協会 会長

1990年法政大学大学院社会科学研究科博士課程修了。博士(社会学)。日本労働研究機構(現、労働政策研究・研修機構)、同志社大学大学院総合政策科学研究科教授を経て、2008年より現職。専門分野は産業社会学、人的資源管理論。主な著書(編共著含む)に、『仕事の社会学』(有斐閣, 2012年)、『業績管理の変容と人事管理』(ミネルヴァ書房, 2007年)、『キャリア社会学序説』(泉文堂, 2011年)、『組織のなかで人を育てる一企業内人材育成とキャリア形成の方法』(有斐閻, 2016年)、『日本の人材育成とキャリア形成―日英独比較』(中央経済社, 2022年)、『キャリア・スタディーズ』(日本労務協会マネジメントセンター, 2024年)などがある。