パネリストからの報告2 建設産業で働く女性の定着に向けた取組紹介~両立支援を中心に~

- 講演者

-

- 須田 久美子

- 建設産業女性定着支援ネットワーク 幹事長(鹿島建設株式会社)

- フォーラム名

- 第137回労働政策フォーラム「仕事と育児の両立支援─改正育児・介護休業法の施行に向けて─」(2025年2月7日-13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年5月号より転載(2025年4月25日 掲載)

建設産業で働く女性の定着に向けた取り組みのうち両立支援を中心にご説明します。

女性就業者数は増加傾向にあるものの、業界全体では低い

まず建設業における就業者の特徴について紹介します。シート1のグラフの右側が建設業全体の就業者数の推移、左側が女性の就業者数の推移を棒グラフで示したものです。

女性の就業者数は、直近3年で堅調に増加しており、2023年は88万人です。そのうち、女性技能者は13万人でその割合は14.8%で、女性技術者は3万人で3.4%となっています。右側の建設業全体の技能者、技術者に比べ、極めて低い割合にとどまっていることがわかると思います。

赤い色の逆三角形は、官民をあげた建設業・建設産業の「行動計画」が策定された時期を示しています。極端に女性の進出が少ない状況にあるので、建設業で働く入職促進と定着を推進する取り組みが必要であることもおわかりいただけると思います。

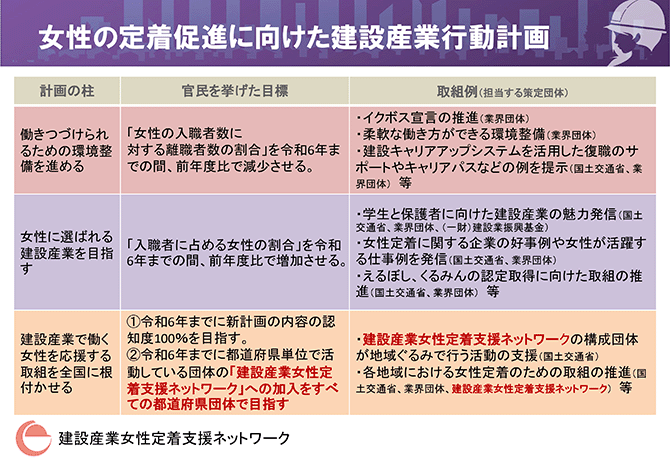

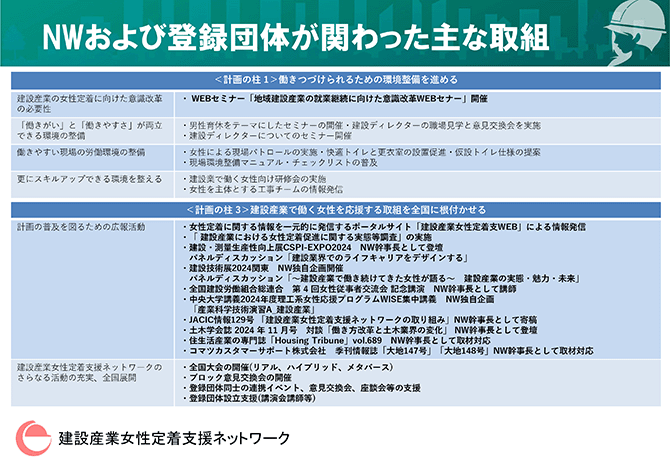

シート2は、現行の「行動計画」の内容についてまとめたものです。計画の柱は、「働き続けられるための環境整備を進める」「女性に選ばれる建設産業を目指す」「建設産業で働く女性を応援する取り組みを全国に根付かせる」の3本です。3つの柱を掲げたうえで、官民をあげた取組目標を設定して、担当する策定団体が具体的な取り組みを設定したうえで、5年間の活動を続けてきました。

他産業に比べても入職者に占める女性の割合は低い

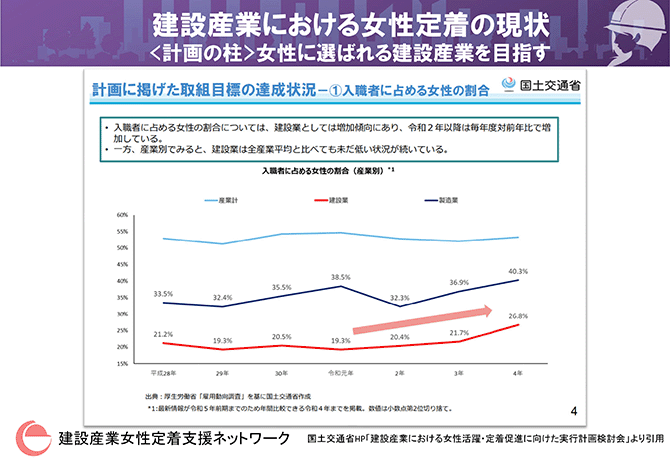

シート3は、計画に掲げた取り組みの目標の達成状況を示したもので、入職者に占める女性の割合をみたものです。赤い色の線が建設業になります。直近3年では増加傾向にあるものの、「製造業」や「産業計」に比べると、いまだに低い状況が続いています。

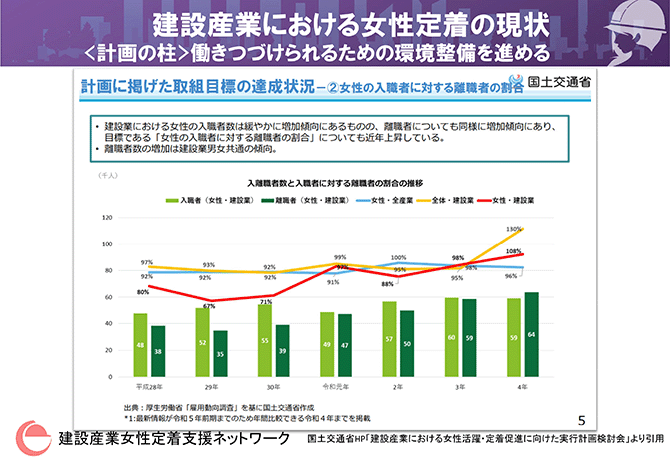

シート4の棒グラフの黄緑色の棒が、建設業における女性の入職者数であり、これは緩やかに増加傾向を示しているのですが、緑色の棒の離職者も増加しており、赤色の折れ線グラフで示した女性の入職者に対する離職者の割合は直近3年で上昇しています。建設業全体を示す黄色の折れ線グラフはより顕著な上昇傾向を示しているので、男女共通の課題であるということがわかると思います。

支援団体を全国に行き渡らせる取り組みは道半ば

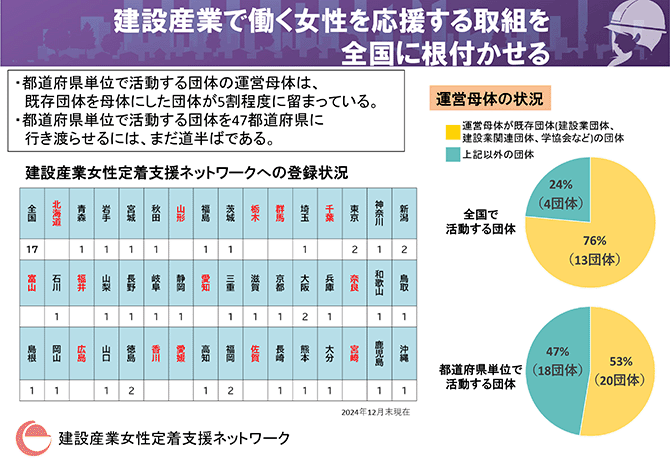

建設産業で働く女性を応援する取り組みを全国に根づかせるために、都道府県単位で活動する団体を47都道府県すべてに行き渡らせるという目標を設定しています。各都道府県には、その取り組みをすることができる団体が設立されたところで、建設産業女性定着支援ネットワークに登録してもらっています。

シート5をみるとわかるように、赤字で示す空白地域があり、道半ばという状況です。右側の円グラフですが、黄色が既存団体を運営母体にしている団体で、青緑色はそれ以外の団体となります。都道府県単位で活動する団体はこの下の円グラフをみると、既存団体を運営母体にしている団体が半分程度にとどまっており、地方では、既存団体の中では女性が声をあげにくい状況が続いているということが思料されます。

シート6は、行動計画の3つの柱ごとに、建設産業女性定着支援ネットワークとその登録団体が関わった主な取り組みをまとめたものです。太字で示した取り組みが建設産業女性定着支援ネットワークの取り組みになります。

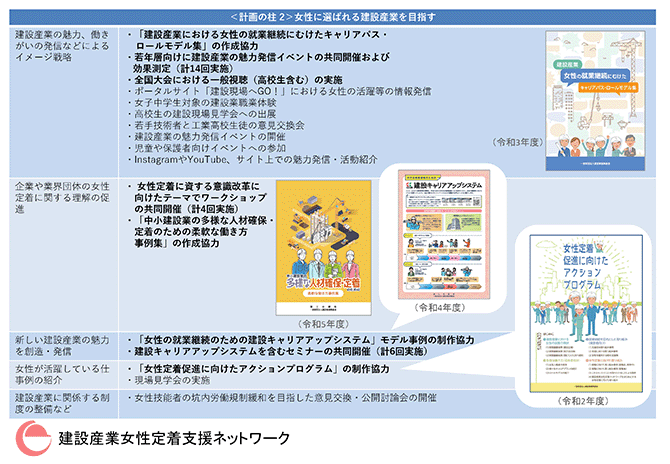

シート7は両立支援につながる取り組みについてまとめたものです。女性に選ばれる建設産業を目指すという計画の柱の中で取り組んできました。特にポップで表紙を示した資料については、国土交通省と一緒に作成協力させていただいたものです。

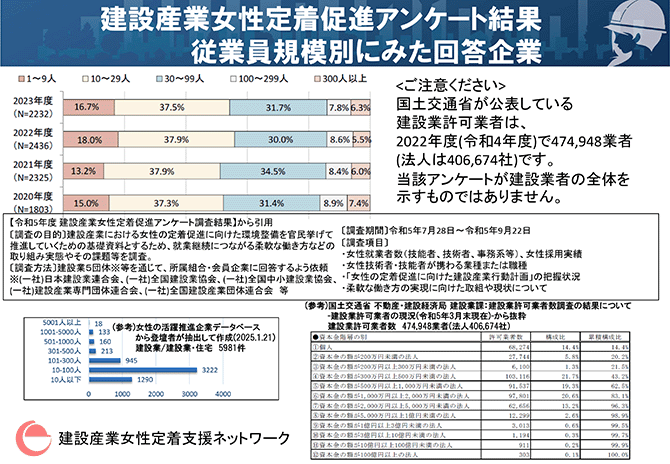

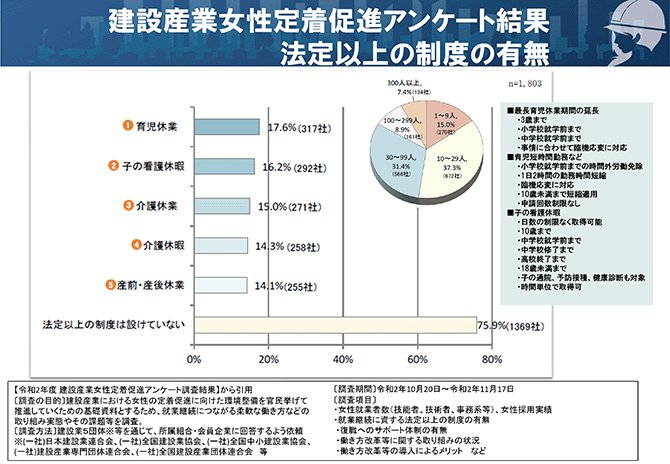

行動計画策定団体を中心に行った建設産業女性定着促進アンケートについて、紹介したいと思います(シート8)。回答数は2,000社前後で、建設業許可を受けている法人の0.5%程度になります。このアンケートの結果が、建設業社の全体を示すものではありませんので、その点はご注意ください。

数は少ないが、あらゆる職種に女性がチャレンジしている

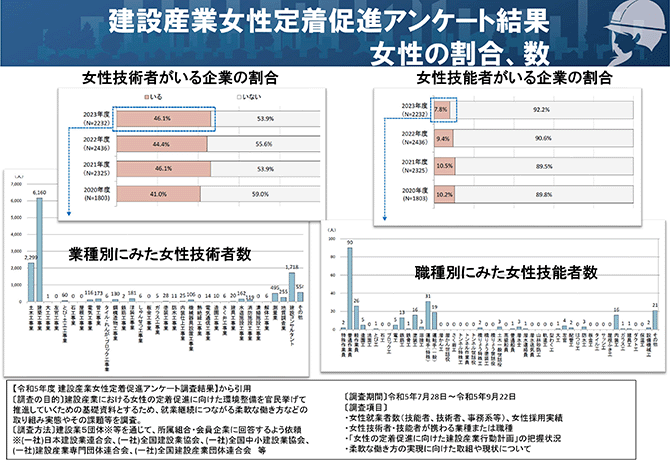

シート9は、女性技術者がいる企業の割合と業種別にみた女性技術者数、また、女性技能者がいる企業の割合と業種別にみた女性技能者数です。技能者の職種は非常に細かく分かれており、女性が多い職種もあれば少ない職種もあります。あらゆる職種に女性が進出しているということはおわかりいただけると思います。ただ、数が伸びてないところはいろいろな事情があると思いますが、個別企業の努力以外に、やはりやってみたいという女性が全国にたくさんいて、いろんな職種にチャレンジしている状況をご覧いただけると思います。

シート10は、2022年度に法定以上の制度の有無について質問した結果です。約76%の企業が「法定以上の制度は設けていない」と回答していますが、「育児休業」「子の看護休暇」「介護休業」「介護休暇」「産前産後休業」について、250社~320社程度の会社が法定以上の制度があると回答しました。

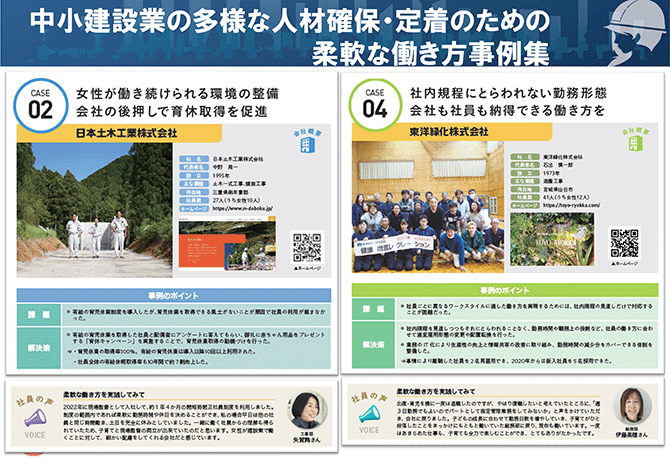

シート11は、国土交通省が作成した中小建設業の多様な人材確保・定着のための柔軟な働き方事例集から抜粋した資料です。会社の後押しで育児休業取得を促進した事例や、社内規程にとらわれない勤務形態で、社員一人ひとりに寄り添った柔軟な働き方を認め、出産で退職した女性が復職した事例があります。このように非常に柔軟に取り組んでいる企業もあり、事例集を作ることによって、いろいろな建設会社の経営者の方に考えていただくきっかけにしていただいています。

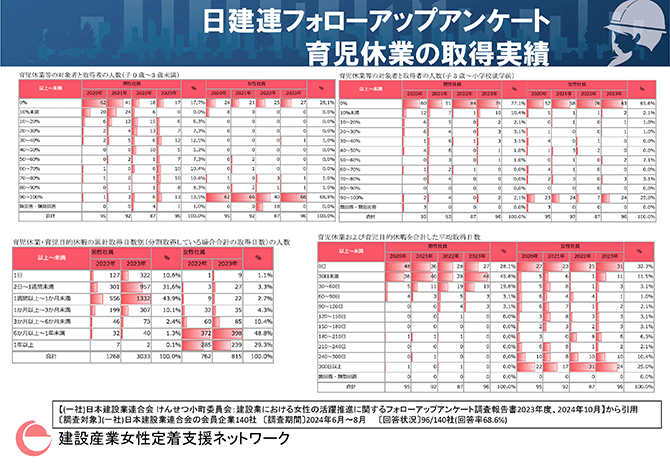

育児休業取得者は増加しているものの、まだまだ取り組みが必要

シート12は、規模の大きな企業が多く加盟する日本建設業連合会(日建連)という団体があるのですが、同団体の会員企業140社を対象にした「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケート調査報告書2023年度」から育児休業の取得実績を抜粋したものです。左上が「育児休業等の対象者と取得者の人数(子が0歳~3歳未満)」、右上が「育児休業等の対象者と取得者の人数(子が3歳~小学校就業前)、左下が、「育児休業・育児目的休暇の累計取得日数別の人数」、右下が「育児休業および育児目的休暇を合計した平均取得日数」のグラフです。全体的な傾向としては、年々増加していることが見て取れますが、まだまだ取り組みが必要だということもわかると思います。

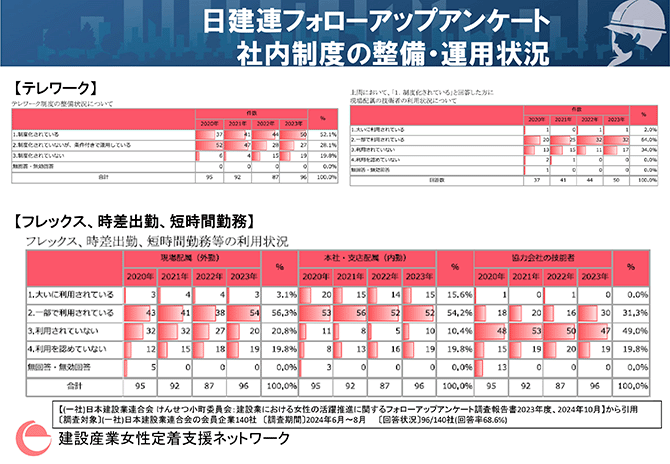

テレワークなどを認めてない企業もまだまだ多い

シート13は、日建連のフォローアップアンケートで、社内制度の整備状況をとりまとめたものです。上側が「テレワーク」、下側が「フレックス、時差出勤、短時間勤務」になります。少しずつテレワークやフレックス、時差出勤、短時間勤務なども取り入れている企業が増えてはいるものの、やはり利用を認めていないという企業もまだまだ多いです。

中小企業においては二極化が進む

このような状況をふまえ、課題をまとめると、業界全体では、二極化が進んでいます(シート14)。特に中小建設業では顕著で、非常に柔軟な取り組みを行っている企業がある一方で、今までのやり方を全く変えないというところがほとんどだと思います。

現場については、元請けの現場所長の考え方によって、現場間のばらつきが大きいです。例えば、下請企業が、こういった働き方をしたいと提案しても、元請けの所長の考え方によっては認められないということもまだまだあります。

建設業で働きたいという希望を持っている女性と、働きやすい、柔軟な対応ができる企業のマッチングが進まないという実情もあります。必要な企業や女性に情報が届かず、この両者の間の距離を何とかしないといけないと思います。

業界全体の意識改革を進める必要がある

そして、元請け企業と協力会社が一体となって改革を進める必要がありますが、それにはやはり既存の建設業団体がおおいに力を発揮する必要があると思っています。業界全体の意識改革を精力的に進めていく必要があると思います。

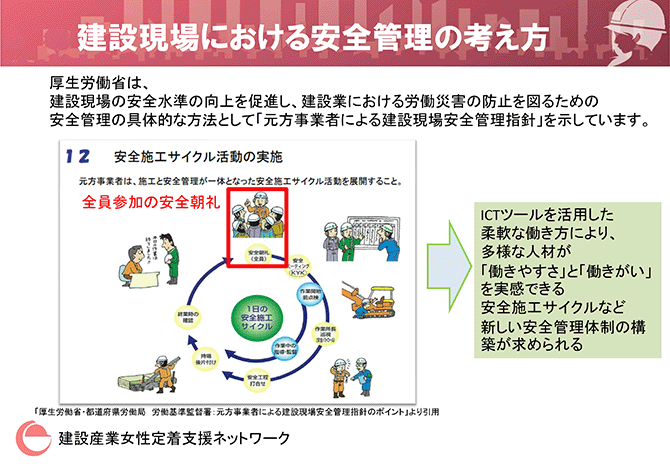

建設現場における安全管理の考え方を紹介したいと思います(シート15)。厚生労働省では、建設現場の安全水準の向上を促進するために安全施工サイクル活動を推奨しています。安全施工サイクルの活動については、ほとんどの現場で取り入れられています。例えば、全員参加の安全朝礼を8時に実施するというルールが現場で定められていれば、時間的な制約がある場合は、特別な配慮を受けて朝礼を免除してもらうことになると思います。しかし、現場でのキャリアを積む場合、これは不利になると考える人もいると思います。

ICTを活用すれば柔軟な現場運営を工夫できる

例えば、ICTツールを活用し、朝礼と作業前の危険予知活動などは作業チーム単位で行って、全員参加の集会は時間的な制約がある人も参加できる昼の時間帯に行うという柔軟な現場運営の工夫を行えば、そういった人達も引け目を感じることがなく、やりがいを感じて現場業務に従事することができるようになると思います。

そういった意味では、現場単位での工夫や取り組みも必要ですが、業界全体や厚生労働省を大きく巻き込んだ形で建設現場での安全管理の新しい考え方を構築して、多様な人材が働きやすくなる取り組みが必要だと思います。

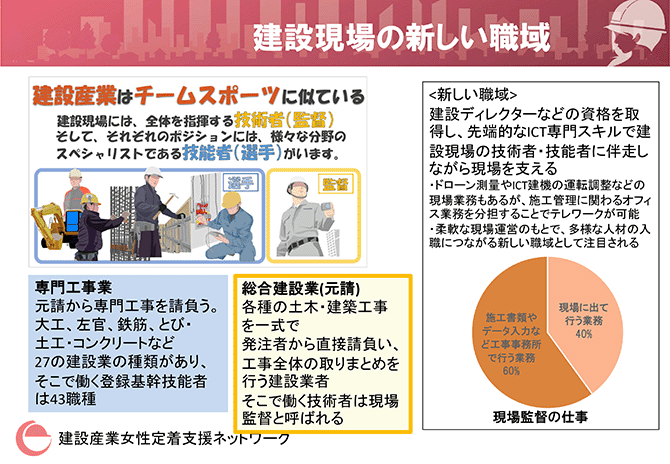

最後に、ライフイベントによっては現場に通勤することも難しい時期があるかもしれません。最近は、シート16の右側にある新しい職域をうまく活用して現場でのキャリアを継続したり、建設ディレクターという新しい職域で女性の採用に結びつけている企業も増えてきました。

従来の現場運営に固執することなく、柔軟な考え方で、女性をはじめとした多様な人材を建設現場で生かす努力によって、育児や介護等と両立しても、いきいきと活躍できる建設産業が実現できるのではないかと考えます。

プロフィール

須田 久美子(すだ・くみこ)

建設産業女性定着支援ネットワーク 幹事長(鹿島建設株式会社)

1982年中央大学理工学部土木工学科卒業、鹿島建設株式会社入社。研究・設計部門を経て土木工事現場、橋梁工事、トンネル工事等約10年間の現場管理職を務め、現在は土木管理本部土木企画部人事・教育グループ専任部長。技術士(建設部門)、コンクリート診断士、博士(工学)。ウーマン・オブ・ザ・イヤー2009、女性技術者育成功労賞(2022年)。2018年から「建設産業女性定着支援ネットワーク」幹事長を務め、すべての人が「働きがい」と「働きやすさ」を両立できる建設産業を実現するために、女性が入職・定着しやすい建設産業を目指して活動中。