研究報告2 仕事と育児の両立支援がもたらす三方よしの効果─男性育休推進を通じた持続可能な働き方改革─

- 講演者

-

- 山口 慎太郎

- 東京大学大学院 経済学研究科 教授

- フォーラム名

- 第137回労働政策フォーラム「仕事と育児の両立支援─改正育児・介護休業法の施行に向けて─」(2025年2月7日-13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年5月号より転載(2025年4月25日 掲載)

本日は仕事と育児の両立支援について話します。講演タイトルに「三方よし」とありますが、「家族」「企業」「社会」という三方にとって両立支援は大きなメリットがあると言いたくて付けています。

なぜ仕事と育児の両立支援が必要なのか

「なぜ仕事と育児の両立支援が必要なのか」という基本的な問いから始めます。

これに対する答えは、そもそも両立支援は、経済と社会の持続的な成長に不可欠だからです。ご存じのように、少子高齢化による労働力不足は深刻です。そうしたなか、少ない人数でもより高い生産性で働くことが非常に重要になっており、誰もが能力を発揮できる社会の実現は急務です。

経済・社会・企業は不可分であり、一企業にとっても、その企業の持続的成長と両立支援は表裏一体です。本日の講演では、両立支援のなかでも男性の育休取得支援を題材にして、仕事と育児の両立支援がもたらす家族、企業、社会へのメリットについて話します。

なぜ企業も男性育休を進めるべきなのか

育休取得状況が就職先選びにも影響

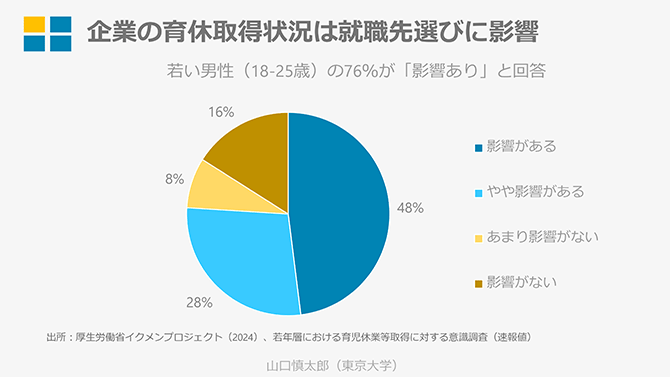

まず、企業にとって両立支援はおおいにメリットがあることを示します。厚生労働省のアンケートによると、18歳から25歳の男性の76%が、企業の育休取得状況が就職先選びに影響すると答えています(シート1)。

40代以上の男性は、育休取得がほとんど選択肢になかった世代だと思いますので、この結果は想像しがたいかもしれません。しかし、いまの若い男性は就職先選びにおいて企業の育休取得状況に目を配っています。

そのため、よりよい人材を確保して企業の持続可能な成長を目指すためには、両立支援により、男性が育休を取得できることが非常に重要です。

男性の育休取得は本人だけでなく周囲にも良い影響

このアンケートの結果から、育休を取得できる会社は若い男性にメリットがあることがわかりましたが、実は育休を取得する本人だけでなく、周囲にも良い影響があります。

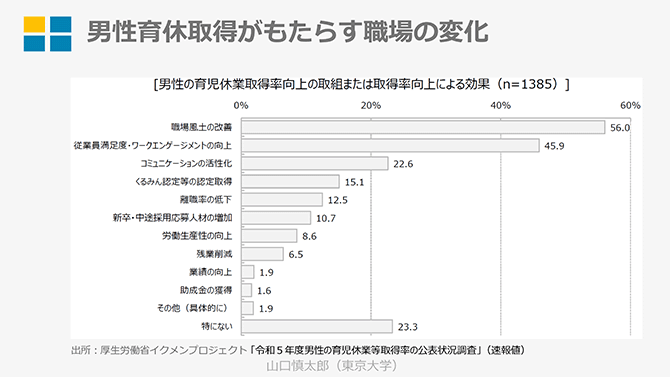

シート2は企業の人事担当者へのアンケートで、男性の育休取得率向上のための取り組みがどのような影響をもたらしたかを複数回答で尋ねた結果です。第1位として「職場風土の改善」(56.0%)、第2位として「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上」(45.9%)があげられています。ただし、「特にない」も23.3%で少なくはありません。

ワークエンゲージメント改善は生産性向上や従業員の健康に寄与

多くの会社があげる職場風土の改善や従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上について、それによって「なにか良いことがあるのか」と疑問を持つ人もいるでしょう。しかし、さまざまな領域の科学的研究が、ワークエンゲージメントの改善が会社にも良いことを指摘しています。

まず、生産性が向上します。人々が自律的に働くとともに、上司とのコミュニケーションが活性化します。また、顧客満足度の上昇にもつながります。従業員自身が満足して生き生きと働いている状況は、そのサービスの提供相手であるお客様の満足度にもつながるという研究があります。さらに、従業員の心身の健康にも大きなプラスの効果があります。従業員の「燃え尽き」を抑えてメンタルヘルスを改善します。さらには、社員が献身的で責任ある態度を持ち、離職意向が低下します。

企業にとって、よい人材を引きとどめることは重要な経営課題です。現在の人手不足の状況では、新たによい人材を獲得するとともに、既存のよい人材を流出させないことが重要です。人材流出を金額に換算すると多大なコストになります。そのため、企業の成長や人材確保の観点からも両立支援が非常に重要です。

意外とコスパが良い男性育休

「両立支援は手間もコストもかかる」と思うかもしれませんが、男性育休は意外とコスパが良いかもしれません。

男性の育休取得が進むことで、先ほど紹介したように、職場の風土改善や従業員満足度の上昇が実感されています。同じくらいに満足度を高める施策を昇給で達成しようとすると、人件費が大幅に増加する可能性が高いです。

人間は多くのお金をもらえると満足感は高まりますが、お金で得られる満足感には限界があることも指摘されています。そのため企業側は両立支援策によって、給料を上げるよりは安上がりに高い職場満足度を達成して生産性が上がる、顧客満足度が上がる、さらに離職率低下につながるという大きなメリットを享受する可能性があります。

男性の育休取得は企業業績にほとんど影響がない

男性の育休取得に限りませんが、現場から人が抜けることによる企業経営へのマイナスの影響を心配する声をよく耳にします。特に中小企業の経営者からよく聞きます。「うちは人数が少ないから、誰か一人でも抜けると困る」というのは切実な声です。

では、育休の取得は本当に企業にとってマイナスなのでしょうか。この観点から分析した研究を紹介します。デンマークにおける30人未満の小規模企業を対象にした分析です。この研究では、誰かが育休を取得した場合に、企業の売上、利益、倒産確率という、いわゆる企業パフォーマンスを示す指標にほとんど影響がないことが報告されています。あわせて、同じ仕事をしている同僚の労働時間と所得が少し増えていることが示されています。つまり、誰かが育休で抜けたら別の人がカバーに回り、そのカバーに回った人は残業手当の報酬を得ているということです。

突然の病気や事故で人が抜けることが企業にマイナスであることが、同じ研究のなかで指摘されています。育休の特徴的な点は、確かに人は抜けますが、突然いなくなるわけではなく、数カ月前から把握できていることです。そのため、計画的に対処することでうまく乗り切れたことが報告されています。

育休取得者が発生しても現場が回るようにすることは、経営者や管理職層のマネジメントの腕の見せ所であると捉えて、それを契機に、業務改善につなげるのがよいと思います。これはデンマークの事例ですが、日本も先進国の1つですし、経済規模でいえばより大きい立場です。デンマークの小規模企業ができたのであれば、日本でも十分達成できると思います。

両立支援の家族・社会にとってのメリット

育休を取得することで将来の育児・家事時間が増加する

男性が育休を取得することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。本人が満足するだけだと思うかもしれませんが、非常に興味深いことに、1カ月程度でも育休を取ると、3年後の子育て時間や家事時間が2割増加するという研究結果があります。

また、母親のメンタルヘルスが改善することや、母親のフルタイム就業率が5%ポイント上昇することを示す研究もあります。父親が育児にどんどん参加することで、子どもの発達にプラスになることも指摘されています。

育休を取得すると所得が下がるという心配もありますが、そのぶん、母親もしっかり働くというプラスの面も報告されていますので、家計全体でみれば大きな経済的マイナスにはなりません。むしろ、離婚率の低下や子どもの学力上昇など、ポジティブな点を示す研究もあります。

男性が家事・育児を負担する国ほど出生率が高い

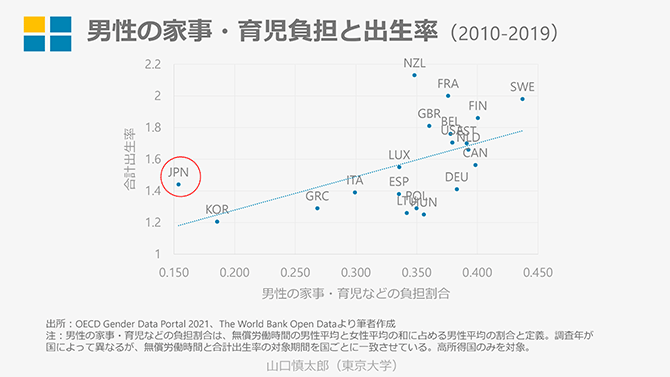

社会全体の観点からみると、男性育休の推進はやはり出生率に大きく結びつくのではないかということが指摘されています。シート3のグラフは、横軸を男性の家事・育児などの負担割合、縦軸を合計出生率として国別に示したものです。全体的に右上がりの関係にあります。つまり、男性が家事・育児を負担している割合の高い国において、出生率が高い傾向にあります。

日本はこのグラフのなかで、残念ながら左端に位置しており、男性の家事・育児の負担割合が最も低いです。これは、日本の男性が女性に対して無理矢理に家事・育児をさせているというよりも、男性は職場での労働時間が長く、なかなか家事・育児に携わることができないという事情もあると思います。

日本をこのグラフでもっと右側に持っていくこと、つまり、男性の家事・育児を伸ばす余地は十分ありますし、そうすることで出生率の引き上げにつながる可能性もあると思います。

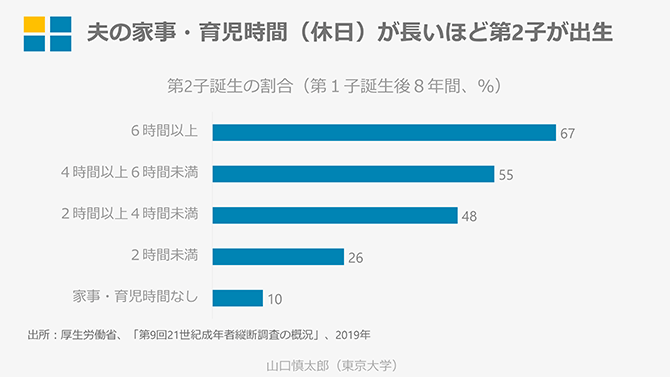

夫の休日の家事・育児時間が長いほど第2子が出生しやすい

日本のみのデータでも同様の傾向がみられます。厚生労働省の調査結果によると、夫の休日の家事・育児時間が長いほど、第2子が出生しやすいと指摘されています。つまり、男性の家事・育児参加は出生率にもプラスの影響を及ぼす可能性が高いことが読み取れます(シート4)。

両立支援実施の壁は?

男性が取得しない・できない原因は「職場」にあるとの指摘も

男性の育休取得率は現在30%程度です。今後どうやって高めていくのかは、なかなか難しい課題です。現状、男性が育休を取得しない、取得できない原因は「職場」にあると指摘されています。具体的には、「育休を取得しづらい雰囲気がある」ことが最大の要因とする調査結果もあります。

そうしたなかでわれわれは、職場に対する働きかけが非常に重要になると考え、一般社団法人Data for Social TransformationとNPO法人ファザーリング・ジャパンと連携して共同研究を行いました。

ファザーリング・ジャパンは男性育休の研修を行っており、その特徴としては、これから父親になる当事者だけではなく、育休を取得する部下がいるボスに向けてのイクボス研修も行っていることです。研修では、役職者に対してイクボスとしての対応を説明して、仕事の妨げにならず、むしろプラスになることを強調するほか、上司としての心構えや仕事面での備えについて解説しています。

こうした研修の結果、意識面の変化として「業務の改善に協力し合える職場風土につながる」という回答が増加し、行動面では、夫の週末の育児時間が7%増加しました。また、妻の家事時間の16%減少や労働時間の13%増加という変化も観察できました。

同僚も育休に協力しやすい仕組みづくりを

同僚に対する働きかけも欠かせません。同僚も育休に協力しやすい仕組みづくりは不可欠です。

具体的には、育休取得者の同僚に手当を支給している大手企業の事例があります。中小企業向けには「両立支援等助成金」が政府から助成されていますので、こうした支援金を活用することで、中小企業でも同僚に手当を支給できれば、同僚も育休をとる人に対して応援しやすくなり、育休を取得する人も同僚に気兼ねなく育休を申し出ることができるようになると考えています。

また、一時的な手当だけではなく、チームワークに貢献したこと自体を、人事考課のなかでしっかりと評価することも重要なポイントです。育休などの子育て中の社員へのサポートについて、人事考課の対象としている企業事例もあります。

育休を取得するということは働かないということになりますので、企業はその社員の人件費が浮きます。それを活用して、たとえば同僚に手当を支給するとか、あるいは外部から人員を短期的に雇い入れるなど、誰かが育休を取得して、職場を抜けることがあっても、職場がうまく回る仕組みをつくることが重要です。

まとめ

父親の子育て参加が長期的に定着し、企業は定着に有利

本日の話をまとめると、両立支援は「家族」「企業」「社会」の三方よしの取り組みです。まず「家族」にとって、両立支援で父親の子育て参加が長期的にも定着します。同時に、母親のフルタイム就業にもプラスとなります。

また「企業」にとっても、両立支援は決してコストが上がるだけではありません。人材確保・定着に有利です。これは数字にはっきりと表れています。エンゲージメントの改善を通じて、育休取得者の周りの人にとっても、生産性向上のきっかけになることが指摘されています。

社会は少子化対策として期待できる

さらには「社会」にもメリットがあります。少子高齢化の問題がよく話題に取り上げられますが、男性の家事・育児参加は少子化対策として期待がかかっていますし、日本の現状をふまえると、大きな伸びしろであると考えています。家族にとっても、企業にとっても、社会にとっても、両立支援は持続的な成長のための「投資」です。

短期的には、仕組みづくりなどでお金がかかる、手間がかかるという側面はあるかもしれませんが、持続的な成長を考えるうえでは不可欠な支援です。ぜひ、あなたの会社から新しい働き方を始めて、未来に向けて「投資」を始めていただきたいと思います。

プロフィール

山口 慎太郎(やまぐち・しんたろう)

東京大学大学院 経済学研究科 教授

1999年慶應義塾大学商学部卒業。2001年同大学大学院商学研究科修士課程修了。2006年アメリカ・ウィスコンシン大学経済学博士号(Ph.D.)取得。カナダ・マクマスター大学助教授、准教授、東京大学准教授を経て2019年より現職。内閣府・男女共同参画会議議員なども務める。専門は労働市場を分析する「労働経済学」と結婚・出産・子育てなどを経済学的手法で研究する「家族の経済学」。『「家族の幸せ」の経済学』(光文社新書)で第41回サントリー学芸賞を受賞。『子育て支援の経済学』(日本評論社)は第64回 日経・経済図書文化賞を受賞。2021年に日本経済学会石川賞受賞。