研究報告1 子育て期の柔軟な働き方とキャリア形成支援

- 講演者

-

- 矢島 洋子

- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 CDIO主席研究員

- フォーラム名

- 第137回労働政策フォーラム「仕事と育児の両立支援─改正育児・介護休業法の施行に向けて─」(2025年2月7日-13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年5月号より転載(2025年4月25日 掲載)

2025年育児・介護休業法・次世代育成支援活躍推進法の改正のポイント

私は現在、厚生労働省「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の委員や、子ども家庭庁「こども家庭審議会基本政策部会」の委員も務めております。はじめに、2025年の育児・介護休業法(育介法)と、次世代育成支援活躍推進法(次世代法)の改正について、重要だと思うポイントに絞ってお話しします。

「柔軟な働き方を実現するための措置」が小学校就学前までに延長

育介法に関しては、子育て期における「柔軟な働き方を実現するための措置」が、子どもが「3歳になるまで」から、「小学校就学前まで」に延長され、企業に選択措置が義務づけられます。3歳以上小学校就学前の子どもを養育する労働者に関しては、事業主が「始業時刻等の変更」や「テレワーク等」、「短時間勤務制度」などの選択肢の中から2つ以上の制度を選択して措置することになります。

特に中小企業ではこれまでの法定どおり、子どもが「3歳になるまで」の措置しか講じていないところも多いと思いますので、このあたりを整備していくことが重要です。

また、労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」の意向を確認する面談等について、子どもが3歳になるまでの適切な時期に行うこと、加えて、最初の利用時以降にも定期的な面談等を実施することが望ましいとされています。義務的に行うというよりは、何の目的でこうした面談をするのか、どのような効果を狙って行うのかということを意識していく必要があります。

そして、次世代法でも事業主行動計画を策定しますが、このなかで育介法の改正に関連して、行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、「両立支援制度利用時の業務の分担や業務の代替要員確保に関する企業の方針」「育児休業取得者や短時間勤務制度利用者、その周囲の労働者に対するマネジメントや評価に関すること」などがあげられており、整備して盛り込んでいくこともポイントとなってきます。

「両立」と「活躍」の視点で支援を行うことが重要に

これらをふまえて、改正法に基づく仕事と子育ての両立・支援のあり方を考えると、これから男女ともに、柔軟な働き方で就業継続とキャリア形成を図るようになり、企業はそうしたキャリア形成が可能となるように「両立」と「活躍」の視点から環境整備や支援を行うことが必要になってくるでしょう。

これまでは、女性が短時間勤務を利用している期間に、両立を支援することには注力しても、活躍や育成については、あまりしなくていいのではないか、できないのではないかと考えていた企業もあると思います。しかしそうではなく、かなり長期にわたって、男性も女性も柔軟な働き方をしていくなかでは、「両立」と「活躍」の両方を考えていくことがこれまで以上に重要になってきます。

こうした点をふまえて本日は、「男女の仕事と子育ての両立のための柔軟な働き方選択の必要性」、それから「柔軟な働き方を選択した従業員がキャリア形成を図るために必要な支援」の2点について、当社の調査結果等をもとに考えていきたいと思います。

男女の仕事と子育ての両立のための柔軟な働き方選択の必要性

まず、「男女の仕事と子育ての両立のための柔軟な働き方選択の必要性」について、女性と男性に分けて調査結果から考えていきます。

(1)女性の働き方の状況

子どもが小さい時は短時間勤務の希望者が多い

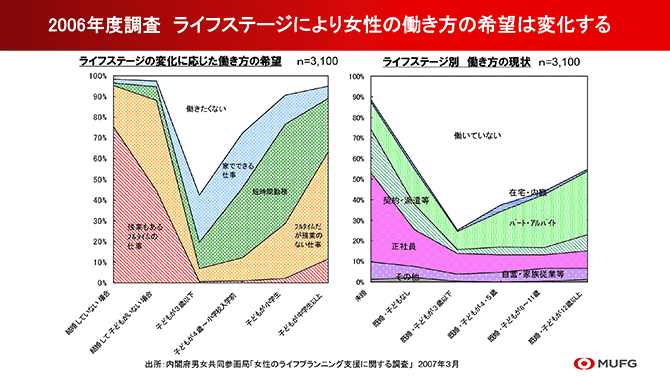

2007年3月に、内閣府男女共同参画局で「女性のライフプランニング支援に関する調査」が公表されていますが、このあたりから女性の育児期の柔軟な働き方に関する議論が盛んになってきたのではないかと考えています。

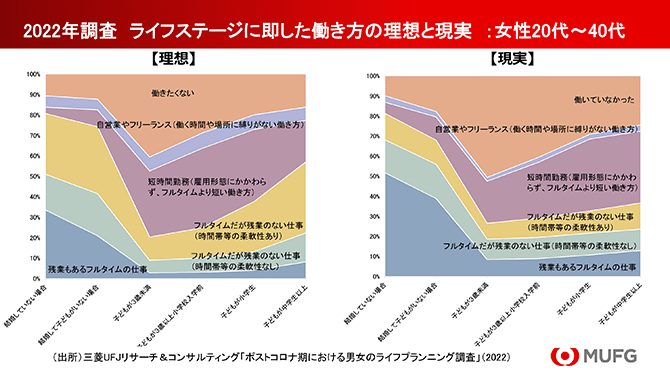

同調査結果はシート1のとおりとなっています。左側はライフステージの変化に応じた女性の働き方の希望、右側はライフステージ別の女性の働き方の現状を表しています。横軸はそれぞれライフステージとして未婚時から結婚して子どもが生まれ、徐々に子どもの年齢が上がっている状況を示し、その時点でどのような働き方を希望するのかをみることができます。

これによると、「残業もあるフルタイムの仕事」については、結婚していない場合は7割以上の女性が希望していますが、子どもが生まれて小さい時は、ほとんど希望する人がいません。むしろ、子どもが小さいときには家でできる仕事や短時間勤務を希望する人が多く、子どもの年齢が上がっていくにしたがって、フルタイムだが残業のない仕事を希望する人が増えています。

調査当時は今と違い、正社員で柔軟な働き方を選択できる環境がなかったので、右側の表のように働いていない人が希望よりも圧倒的に多くなっていました。このあたりから、女性が妊娠・出産時に辞めるという場合、本当に辞めたいということよりも、働き方を変えたいけれども変えられないので辞める選択をしている人が多いのではないか、ということを指摘してきました。

短時間勤務制度の義務化以降、大企業の5割では離職女性が減少

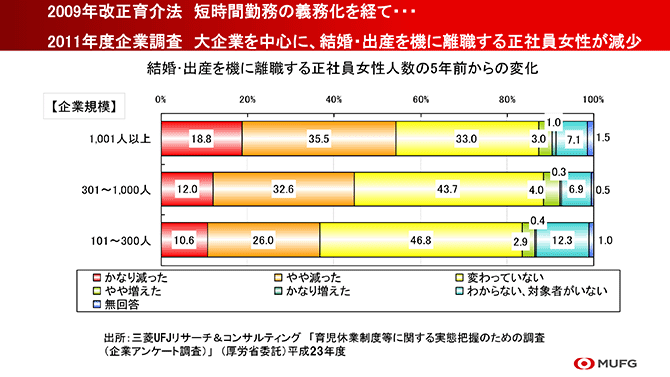

2009年の改正育介法では、企業に短時間勤務制度を設けることが義務化されました。2011年度にはその効果を測定するために、厚生労働省から委託を受け、当社で企業アンケート調査を実施しました。

シート2が調査結果で、2009年を挟んだ前後5年で、結婚・出産を機に離職する正社員女性がどれくらい減っているかをみていますが、1,001人以上の大企業では、離職した女性が「かなり減った」「やや減った」を合わせて5割を超える状況になっており、企業規模が大きいほど離職が減っています。中小企業では「変わっていない」が一番多いですが、中小企業が遅れているのではなく、もともと中小企業は妊娠・出産時の離職が少なかったので、大企業が徐々に変わってきて、中小企業に追いついてきている状態であると言えます。

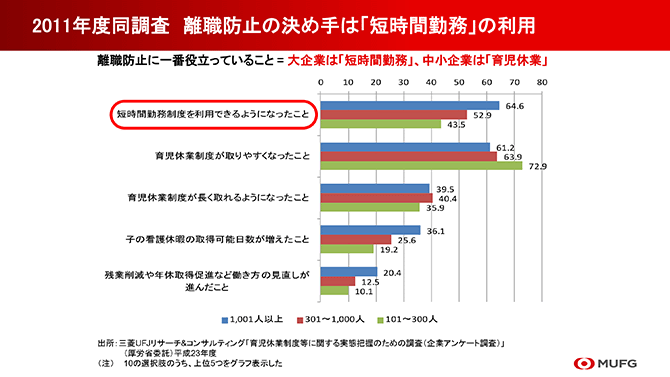

離職防止に一番役立っていることは何かを聞いたところ、1,001人以上の大企業では、「短時間勤務制度を利用できるようになったこと」が最も回答割合として高く、それ以下の規模の企業では、「育児休業制度が取りやすくなったこと」に続いて、「短時間勤務制度を利用できるようになったこと」が高くなっています(シート3)。企業側がこうした短時間勤務制度の導入の効果を実感しているということがわかります。

仮に、自社で育児休業制度や短時間勤務制度を法定どおりフルに利用した場合、キャリアへの影響はどうなると考えているのかも尋ねてみました(シート4)。ポジティブな回答が5割、ネガティブの回答が約2割という結果ですが、他方で私が注目したのは、「どちらとも言えない・わからない」が約3割ある点です。企業は、育児休業や短時間勤務といった柔軟な働き方ができる制度があることを従業員に提示しているにもかかわらず、それを利用した場合に発生する従業員のキャリアへの影響に対して、検討していない、対策を取っていないところが一定数あることは、非常に問題ではないかと考えます。

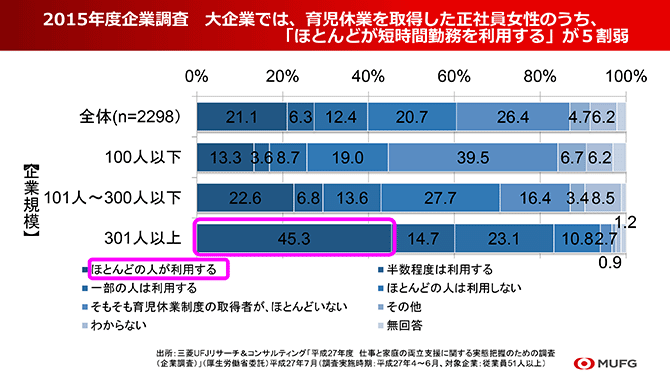

大企業では育休取得後に短時間勤務を利用するパターンが普及

さらに時が進んで、当社の2015年度調査をみていくと(シート5)、この時点では妊娠・出産後に就業を継続する女性が、大企業でも中小企業でも9割ほどいる社会となりましたが、育児休業を取得して復帰した女性が、その後にどの程度短時間勤務を利用しているかを尋ねると、301人以上の大企業では45.3%が「ほとんどの人が利用する」と回答しています。大企業では育児休業を取得して、その後に短時間勤務制度を利用するというパターンが普及してきていることがわかります。

2022年調査では子どもが小さい時から継続的に働きたくないと考える女性も大きく減少

最後にシート6では、2022年に行った当社調査で、女性のライフステージに即した働き方の理想と現実はどうなっているかを示しています。シート1の2006年度調査のグラフと比べてみると、だいぶ理想と現実のギャップが小さくなっているのが見て取れます。理想のグラフの「働きたくない」の回答が、M字のカーブをまだ描いているようにみえますが、その溝がかなり浅くなってきていて、子どもが乳幼児期の時から継続的に働きたくないという人はだいぶ減ってきていることがうかがえます。

(2)男性の働き方の状況

仕事と家事・育児を同時に重視したいと考える割合は男女ともに5割超に

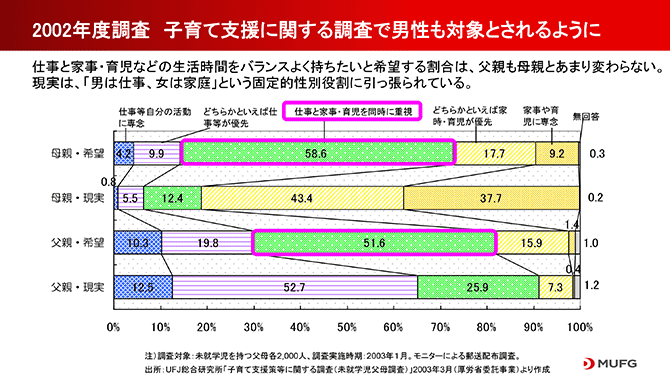

シート7は、厚生労働省から委託を受けて、当社が初めて男性も対象に含めて行った、2002年度の子育て支援に関する調査です。仕事と家事・育児の希望するバランスを尋ねたところ、「仕事と家事・育児を同時に重視したい」割合は母親が58.6%、父親が51.6%でそれほど差がありませんでした。しかし現実では、いわゆる男は仕事、女は家庭という固定的性別役割分担に引っ張られ、意識とのギャップが問題視されるようになります。そして、男性の働き方を見直すことが重要な課題としてクローズアップされていきます。

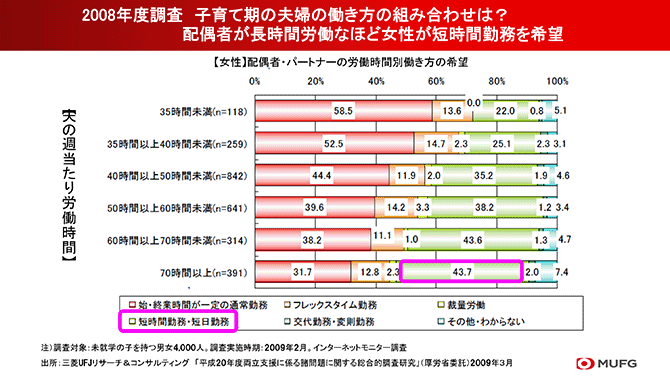

男性にも、子育てにもっと参加したい、働き方を変えたいという意識があることがわかる一方で、男性の働き方がパートナーに影響を与えることも非常に重要な視点です。シート8は2008年度の調査で、女性がどのような働き方を希望しているかを、夫の週あたり労働時間別にみたものですが、夫の週あたり労働時間が長い女性ほど、「短時間勤務・短日勤務」を希望する割合が高いことがわかります。もちろん、子育てのために短時間勤務・短日勤務を利用したい人もいますが、夫の労働時間が長いと夫の子育てへの参加が期待できない分、女性が短時間勤務で子育てを担わなければいけないという状況があることがうかがえます。

男性の育児休業の取得促進はポジティブアクションとして対応すべき

男性については、まず育児休業の取得から、ということで取り組みが進んでいますが、2017年度に当社が行った調査では、育児休業の利用を希望する男性のうち、利用できなかった人が65.3%にのぼります。企業で育児休業についての情報の周知や個別の働きかけが続けられるなか、一部には「育児休業を希望していない人にまで積極的に働きかける必要があるのか」という意見もみられます。

男性の育児休業の取得促進は、女性の管理職登用と同様に、ポジティブアクションと理解すると説明しやすくなります。将来的には男女ともに、法定や企業の制度の範囲内で、好きなタイミングに好きな期間だけ取得できるようになればよいのですが、現時点では明らかに男性が女性よりも取得しにくい状況があるため、積極的な働きかけ、という意味でのポジティブアクションが必要となっているのです。

一方で、当社の別の調査では、男性が育児休業を利用しなかった理由の上位に「業務が多忙で職場の人手が不足していた」「自分にしかできない仕事や担当している仕事があった」など、働き方の課題が多くあげられています。男女ともに、子育てをしている社員だけでなく、その周囲も含めた働き方を一層見直していかないと、いつまでもこのポジティブアクションで対応していく必要性が残ってしまうのではないかと考えられます。

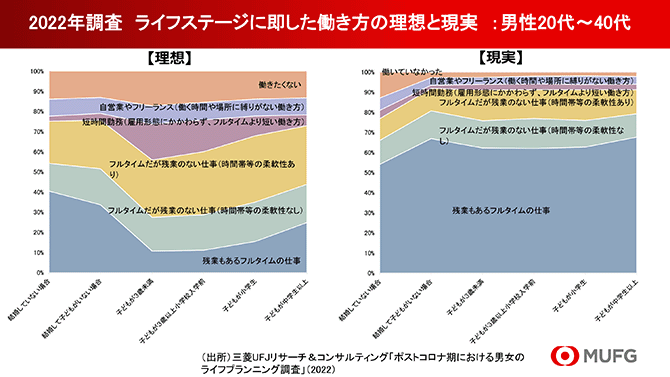

男性も3歳未満の子どもがいる人では残業もあるフルタイム勤務は望まない

最後に、2022年の当社調査における、男性のライフステージに即した働き方の理想と現実の状況をみます(シート9)。10年ほど前から同様の設問で、回答の経過をみてきましたが、男性の働き方の理想は徐々に、シート6で示した女性の働き方の理想に近づいてきています。2022年の調査で男性の理想(左のグラフ)をみると、「残業もあるフルタイムの仕事」は、子どもが3歳未満の男性では1割程度しか希望しておらず、「フルタイムだが残業のない仕事」のニーズが高いことがわかります。

また、注目すべきは、短時間勤務の利用希望も、子どもが3歳未満の男性では1割以上にのぼる点です。コロナ禍前の調査では、男性で短時間勤務の利用を希望する割合はほぼなかったのですが、コロナ禍にテレワークなどで家庭を大切にしつつ働くことを男性も経験するなかで、こうした働き方のニーズが顕在化して、女性に近づいてきたことがうかがえます。一方、右のグラフでもわかるように、男性の理想と現実には大きなギャップがあるので、柔軟な働き方を求めた男性の就職・転職活動が増えてくると予想されます。

柔軟な働き方を選択した従業員がキャリア形成を図るための支援

ここまでの話をふまえて、柔軟な働き方を選択した従業員がキャリア形成を図るための支援として、どのようなものが求められるのか、考えていきます。

育休からの復職後のキャリア形成支援には企業の関心が低かった

シート10は、女性活躍推進法がスタートし、女性の妊娠・出産後の就業継続も進んできた2016年度に行った企業調査の結果です。育児休業から復職した正社員の能力開発やキャリア形成支援の重視度について尋ねたところ、「あまり重視していない」「重視していない」「わからない」という回答を合わせた割合は約5割になりました。また、正社員が多様な働き方をするキャリア形成が可能な人材育成・人事異動が行われているか尋ねた設問でも、「検討していない、検討する必要を感じていない」「わからない」を合わせた割合が約5割にのぼっており、柔軟な働き方で従業員のキャリア形成を図るための支援への関心は、まだ低い状況にあったということがわかります。

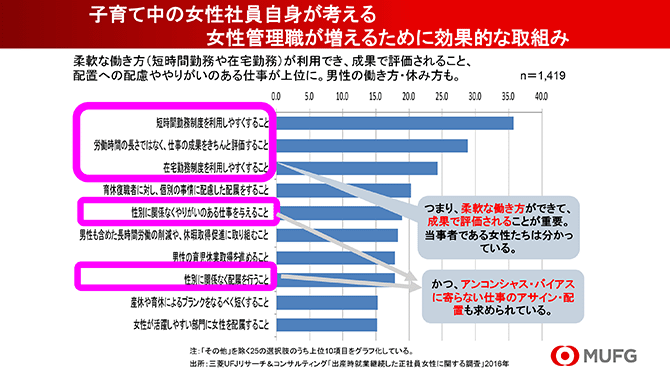

一方、就業継続しながらキャリアアップしていった結果として、女性管理職になることが考えられますが、子育て中の正社員女性に対して、女性管理職が増えていくために効果的な取り組みは何かを尋ねました(シート11)。回答をみると、「短時間勤務制度を利用しやすくすること」「在宅勤務制度を利用しやすくすること」などの柔軟な働き方ができる制度と、「労働時間の長さではなく、仕事の成果をきちんと評価すること」が上位にきています。

また、「性別に関係なくやりがいのある仕事を与えること」や「性別に関係なく配属を行うこと」など、アンコンシャス・バイアスによらない仕事のアサイン・配置も求められていることがわかりました。企業の人事担当者や経営層にうかがうと、女性の意識の問題と認識している方もまだ少なくないのですが、当事者の女性たちはこうした認識を持っているということがあります。

周囲の同僚への対応も含めて、業務配分や目標設定・評価を行うことが重要に

こうした結果もふまえて、子育て期など時間制約のある社員のマネジメントのあり方を考えると、まずは業務配分として、「質は落とさず、業務量を勘案」して仕事配分を行うこと、そして、周囲の同僚についても働き方の見直しを一層進め、時間制約社員の仕事をサポートし、職場を一緒にまわしていくための余裕を生み出すことが重要です。

また、目標設定や評価については、特に短時間勤務を利用している人は時間の減少に伴って基本給も下がることが一般的ですので、目標設定のレベルもフルタイムで働く人よりは少し下げて、その目標水準を100として評価を行うほうが良いでしょう。そして、一人あたりの生産性ではなく、時間あたりの生産性で評価することが大事になってきますし、あわせて時間制約社員をサポートした周囲の同僚を評価することもポイントとなります。

なお、業務配分においては、どうしても子育て中の社員、特に女性に対しては、「子育て中だからこういうことができないのではないか」と過剰な配慮が行われやすいのですが、当社の調査でも出ている結果として、同じ子育て中の女性の正社員であっても対応できる仕事の範囲は人によって異なるので、決めつけずに一人ひとりの状況を把握して、業務をアサインする、評価することが大事になってきます。

事業主行動計画へ反映させ総合的に取り組む

最後に、改正法に基づく仕事と子育ての両立・支援のポイントを整理します。

1つめは、柔軟な働き方で両立を図る期間が長くなることを前提に、中長期的な視点でキャリア形成やキャリア形成支援を行うことです。最初に説明した、今回の改正法で示されている「柔軟な働き方を実現するための措置」の面談等についても、ただ漠然と行わず、こうした効果を期待して行うべきだと考えます。

2つめは、男性について、育児休業取得だけでなく、女性と同様の期間、柔軟な働き方を選択する可能性があることをふまえたマネジメントを行うことです。今では男性の育児休業取得率も全体で3割くらいにまで上がってきましたが、ここから加速度的に、特に若い世代では育児休業の取得が普及していくでしょうし、そうなると育児休業終了後の柔軟な働き方について、女性に近いニーズが顕在化するのも間もなくのことだと考えられます。「男性だから」「女性とは違う」といったアンコンシャス・バイアスなどを持たずに、職場と家庭の両方における性別役割分担を除去していかないと、職場も家庭もまわらなくなってくるのではないかと思います。

3つめは、多様な働き方を選択する社員を公正に評価する制度・マネジメントの普及が必須だということです。時間あたり生産性での評価や、周囲の同僚も評価することが重要です。

職場における、社員が職場と家庭を両立しながら活躍できる環境づくりは、次世代法や女性活躍推進法にまたがって対応していくことが求められるものです。上記3つの視点をこれらの法律に基づく事業主行動計画に反映させて、総合的に取り組んでいくということが非常に重要なのではないかと考えます。

プロフィール

矢島 洋子(やじま・ようこ)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 CDIO主席研究員

1989年慶應義塾大学法学部卒業後、三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)に入社。現在、執行役員/主席研究員であり、女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室室長。少子高齢化対策、男女共同参画の視点から、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティマネジメント関連の調査研究・コンサルティングを行っている。近著は『国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える』、『ワーク・ライフ・バランス支援の課題人財 多様化時代における企業の対応』、『新訂介護離職から社員を守る』、『シリーズダイバーシティ経営 仕事と子育ての両立』等(いずれも共著)。