解説 育児・介護休業法等の改正について─共働き・共育ての推進等─

- 講演者

-

- 菱谷 文彦

- 厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課長

- フォーラム名

- 第137回労働政策フォーラム「仕事と育児の両立支援─改正育児・介護休業法の施行に向けて─」(2025年2月7日-13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年5月号より転載(2025年4月25日 掲載)

2025年に改正予定の育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法について、改正の背景やその内容、企業等への支援策について説明します。

1.改正の背景

人材確保が課題のなか、個々の状況に応じた働き方が必要

まず、改正の背景です。すでに人口減少局面を迎えたわが国においては、今後、企業にとって人材確保が最も大きな課題となります。こうしたなか、社会の活力の維持・向上を図るためには、誰もが充実感を持って活躍できることが重要であり、個々の労働者の状況や希望に応じた働き方を実現していく必要があります。

そのためには、ライフステージにおける育児・介護といったイベントに対し、男女ともに家庭責任や私生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成を両立できるようにしていくことが重要です。しかし、女性の就労が阻害される要因の1つとして、やはり出産・育児期が課題となっています。

出産前後で離職する女性がいまだ3割程度存在

女性の第1子出生前後の継続就業率は直近で約7割と上昇傾向にあります。その一方で、女性が出産前後において、いまだ約3割が離職しているという事実も存在します。

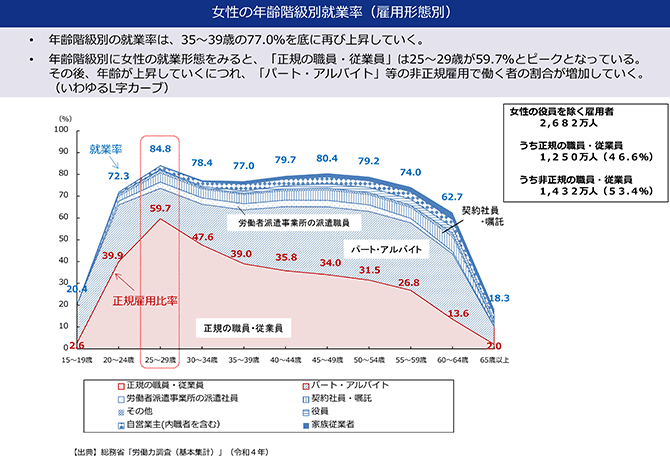

女性の年齢階級別就業率については、以前から出産・子育て期が凹むというM字カーブの存在が指摘されていましたが、M字カーブの底はだいぶ埋まりつつあります。しかし、その内訳をみていくと、女性の年齢階級別「正規雇用」比率は25~29歳をピークとして、年齢とともに減少する「L字カーブ」がみられます(シート1)。

結婚や出産前後で非正規雇用に切り替わる実態は解消されていない

これは、いまだに結婚か出産かのイベントの前後で、なにがしかの理由により、正規雇用から非正規雇用などに切り替わっていくという実態が解消されていないことを意味します。

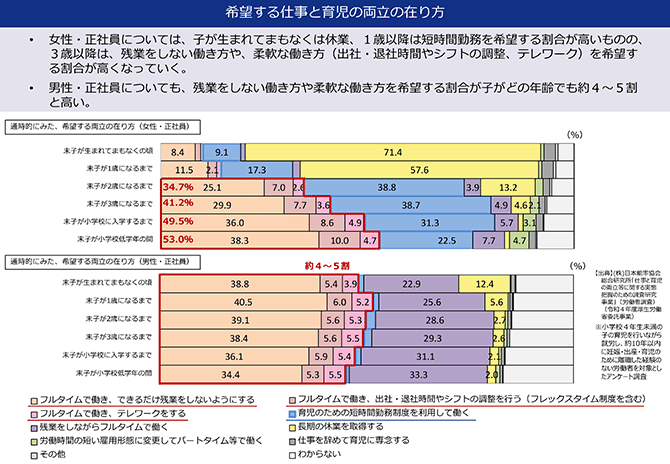

育児期にある男女の、希望する仕事と育児の両立の在り方に関する調査結果をみると、女性の正社員については、子が生まれてから間もなくは休業、1歳以降は短時間勤務を希望する割合が高くなっています。また、3歳以降は残業しない働き方やテレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていきます(シート2)。

以上をふまえると、特に育児の負担の大きい時期には、休業や短時間勤務など、性別にかかわらず気兼ねなく使えることが重要となります。

妻の家事関連時間は夫の3.4倍

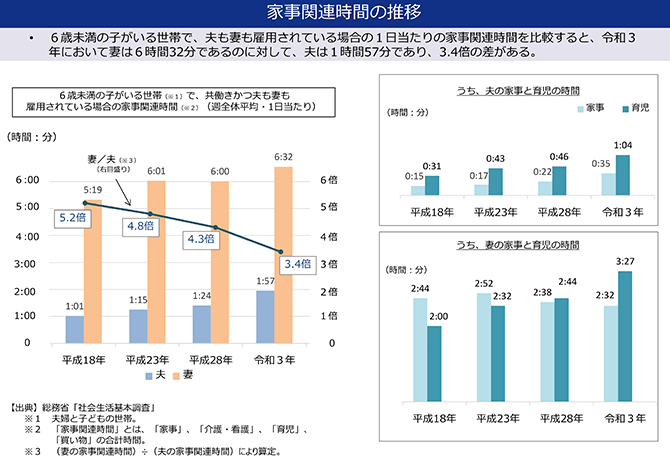

育児期に離職や非正規雇用という雇用形態にとどまる選択をする背景の1つとして、共働きが一般化しているにもかかわらず、女性に育児や家事の負担が偏りがちであること、男女間の両立支援制度の利用状況に差がみられることなどがあげられます。

6歳未満の子がいる世帯で、夫も妻も雇用されている場合の1日あたりの家事関連時間を総務省「社会生活基本調査」を用いて比較すると、妻が6時間32分であるのに対し、夫は1時間57分であり、3.4倍もの差が存在しています(シート3)。

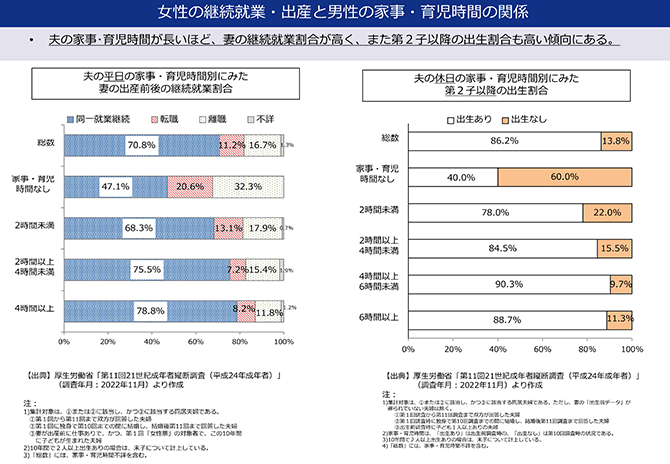

一方で、夫の家事・育児時間が長いほど妻の継続就業割合が高く、また、第2子以降の出生割合が高いという傾向があることも知られています。すなわち、夫の家事育児時間を伸ばしていくことは、妻の継続就業を後押しするだけでなく、第2子以降の出生増につながることも示唆されます(シート4)。

男性の育児休業取得率は上昇しつつあるが、さらなる促進が求められる

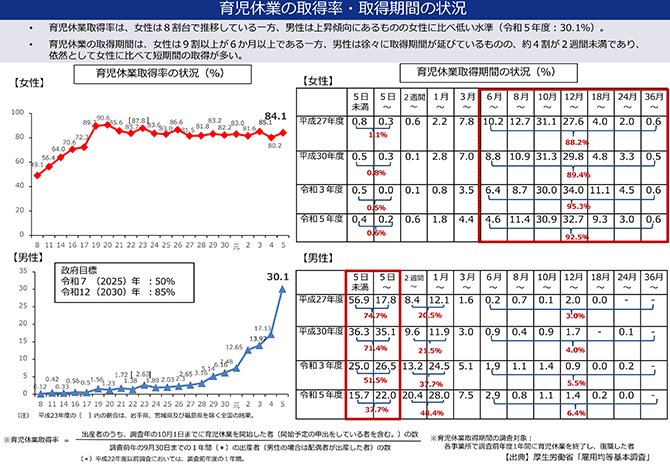

男女間の両立支援制度の利用状況に差がみられることも課題です。実際、育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は長らく低い水準にとどまってきました。しかし、男性の育児休業取得率についても、近年は上昇傾向にあり、2023年調査では30.1%まで上昇しました(シート5)。

これは、2021年に改正された育児・介護休業法により、個別の制度周知・休業取得意向確認の措置を事業主に義務づけたことが効果をあげ始めていると考えています。しかし、2023年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」では、男性の育児休業取得率に対する政府目標として、2025年に50%、2030年に85%と上書きされたことをふまえれば、さらなる取得促進が求められます。

家族の介護を理由とした離職者が増加

また、高齢化の進展とともに、介護をしながら仕事をする方も増えています。家族の介護や看護を理由とする離職者数の推移をみます。総務省の「就業構造基本調査」によれば、家族の介護・看護等を理由とする離職者数は、2016年頃が約9.9万人と減少傾向にあったものの、直近の2021年から22年にかけては60歳以上の年齢層での離職者数の増加もあって、約10.6万人と増加しています。

次に、家族の介護をしながら就業する者の推移をみると、高齢化の進展とともに、家族の介護をしながら就業する人の数は、この10年間で73.6万人増加し、約365万人に達しています。育児と介護の違いとも言えますが、介護の場合、「いつまで続くかわからない」という特徴があり、長期化する可能性も高く、見通しを立てることが難しいため、家族自らが介護に専念すると、就業継続が困難になってしまうということが起こり得ます。

したがって、就業している家族が介護保険制度なども上手に活用しながら、自ら介護に専念しなくてもよい体制を整えることが必要です。また、家族の介護をしながら働き続けるためには、一定期間休業する「介護休業」だけではなく、むしろ短時間勤務や残業免除、介護休業、介護休暇などを上手に組み合わせながら、仕事と介護の両立を図っていくことが求められます。

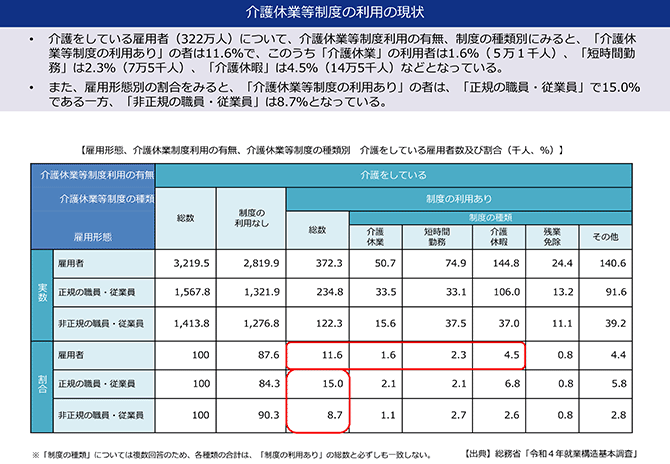

介護休業等制度の利用は低調で、仕組みは整っていても利用しにくい

一方で、介護を行っている「雇用者」について、総務省の「令和4年就業構造基本調査」の介護休業等制度利用の有無、制度の種類別にみると、「介護休業制度等の利用あり」は11.6%にとどまっています。法律的には、介護休業、介護休暇をはじめ、一定の両立支援の仕組みが整っている状況になっていますが、介護離職を防止するためには、それらの制度が勤務先で利用しにくい雰囲気であることや、制度の趣旨が理解されないまま両立が困難となっている状況を改善していく必要があります(シート6)。

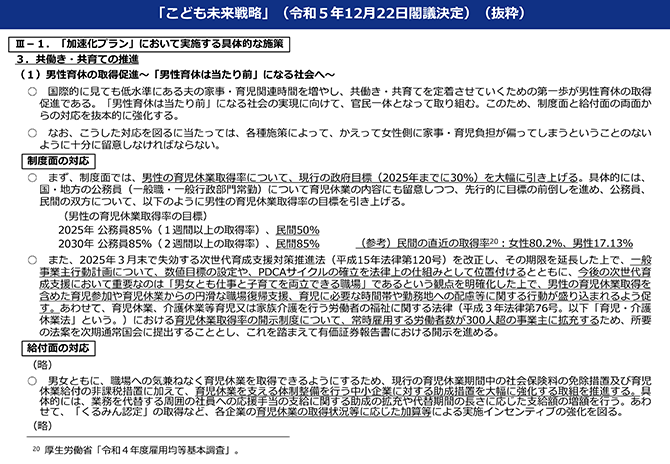

男性の育児休業取得率の政府目標を2030年85%に引き上げ

以上をふまえて、「こども未来戦略」では、共働き・共育ての推進に向けて、「国際的にみても低水準にある夫の家事育児関連時間を増やし、共働き・共育てを定着させるための第一歩が男性の育休取得促進である」とし、「『男性育休は当たり前』になる社会の実現に向けて、官民一体になって取り組む」とされました(シート7)。

このため、制度面の対応として、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標を大幅に引き上げて、民間企業は2025年に50%、2030年には85%取得を目指すこととなりました。

さらに、給付面の対応として、「男女共に職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する」とし、具体的には、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や、代替期間の長さに応じた支給額の増額を行うこととされました。

詳細は省略しますが、同戦略に記載された事項等をふまえ、今般の育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法の改正法案が提出されました。

2.改正法の概要

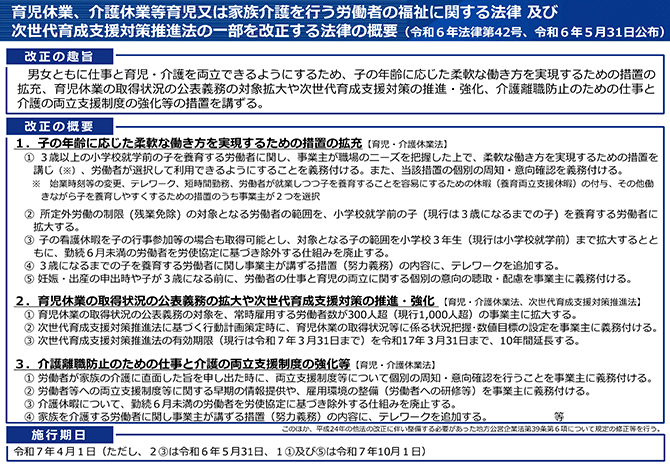

続いて、改正法の概要について説明します。こども未来戦略や労働政策審議会における議論もふまえて、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法などの改正案が取りまとめられ、2024年5月に国会で可決成立しました(シート8)。

改正法は子の年齢に応じた柔軟な働き方など3つの柱で構成

改正法の趣旨は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等──の3つの柱から構成されます。

施行日は、多くが2025年4月1日となっていますが、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ等については、2025年10月1日からの施行となります。これらの施行に向けた万全の準備をお願いしたいと思います。

3.改正法の内容

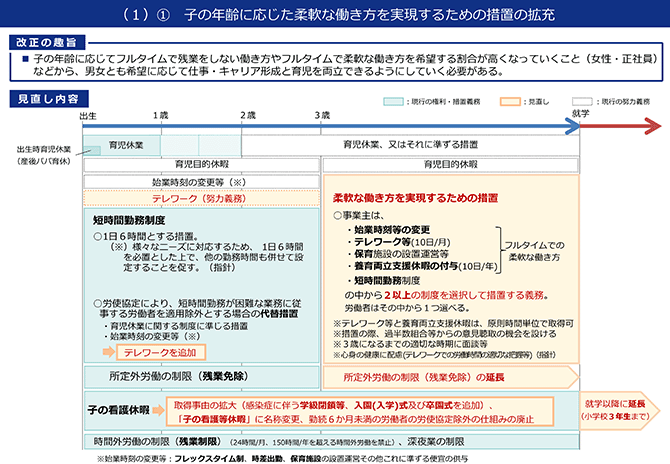

(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

それでは、改正法の概要のうち、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」について説明します。

柔軟な働き方を実現するための措置を小学校就学前の子を養育する労働者まで拡充

先ほど説明した希望する仕事と育児の両立の在り方に関する調査結果でも触れたように、子の年齢に応じてフルタイムで残業しない働き方や、フルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくことなどをふまえれば、子の年齢に応じた柔軟な働き方を整備していくことを通じて、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要があります。

そのため、今回は、シート9の黄色で囲われた箇所の改正が行われました。具体的には、子の年齢に応じた拡充として、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づけること、また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務づけることなどです。

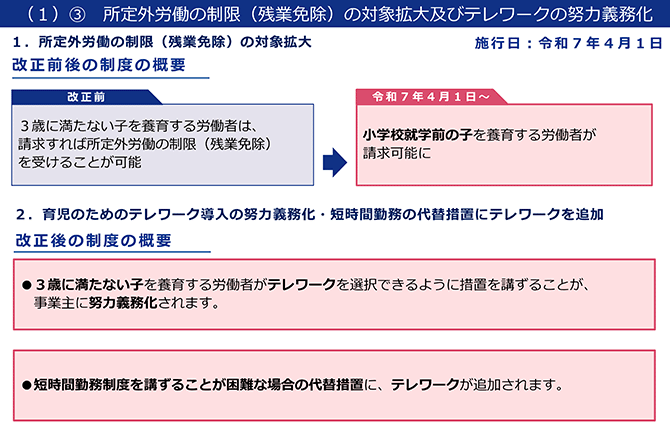

また、所定外労働の制限(残業免除)では、対象となる労働者の範囲を現行の3歳までから小学校就学前の子を養育する労働者に拡大します。

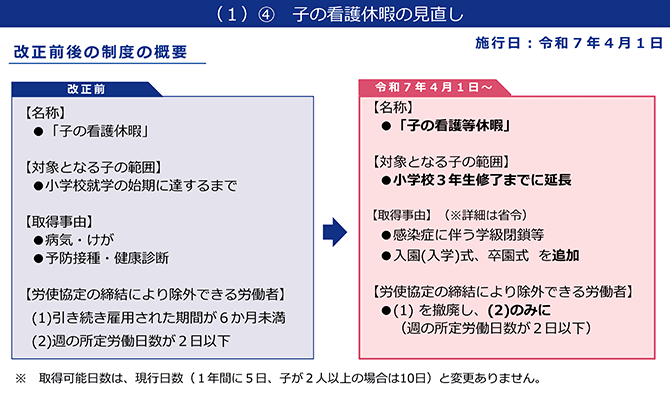

子の看護休暇では、子の行事〈入園(入学)式・卒園式〉参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を現行の小学校就学前から小学校3年生まで拡大するとともに、勤続6カ月未満の労働者を労使協定に基づき除外できる仕組みを廃止します。

さらに、3歳になるまでの子を養育する労働者に関し、事業主が講ずる措置(努力義務)の内容にテレワークを追加するといった見直しを行うこととしています。

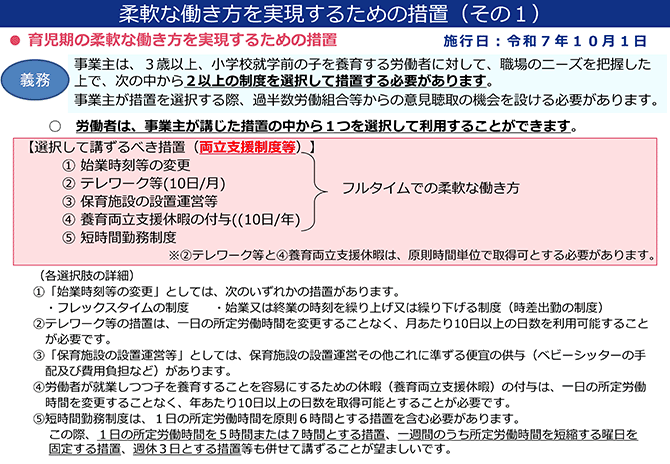

5つの措置から2つ以上の措置を講じることを義務づけ

詳しく説明すると、まず、柔軟な働き方を実現するための措置として、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、シート10の中段の①~⑤の中から2つ以上の措置を講じることを事業主に義務づけました。

そして、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できることとなります。また、事業主が措置を選択する際、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

なお、当該措置については、対象となる労働者の個々の事情による求めに応じて措置することまでは義務としていないものの、労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できるものを措置することは、事業主が措置義務を履行したことにはならないと考えています。その旨はQ&Aなど示しているので留意してください。

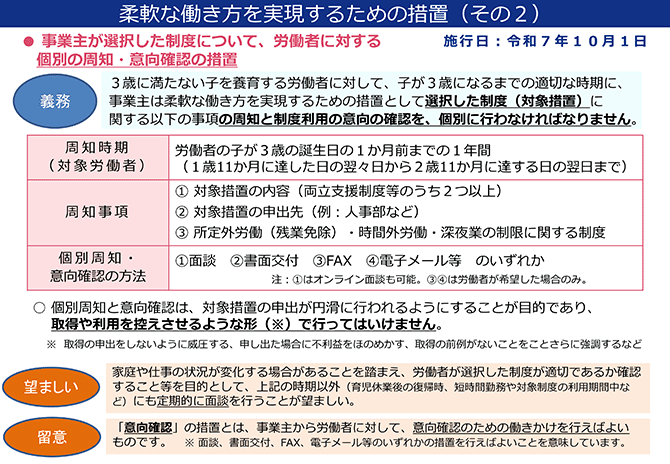

措置の内容を個別に周知し、意向確認することを義務化

あわせて、子が3歳になるまでの適切な時期に事業主が選択して講じた措置の内容を労働者に「個別に周知」し、制度利用の「意向確認」を行うことを義務づけました。まず、個別周知の「周知時期」については、労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間、すなわち1歳11カ月に達した日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日までとなります(シート11)。

なぜ「3歳の誕生日の1カ月前まで」としたかについては、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、3歳になった日からの制度利用を開始するためには1カ月前までの申出が必要であるということを考慮したためです。

周知事項は対象措置の内容、申出先、残業免除などの具体的な内容

その際の「周知事項」については、シート11で示したとおり、①事業主が2つ以上選択した「対象措置」の内容②人事部等の対象措置の申出先③所定外労働(残業免除)、時間外労働、深夜業の制限(免除)に関する制度──です。

意向確認は面談や書面等で、面談はオンラインが可能

また、「意向確認」とは、事業主から労働者に対して、面談、書面交付、FAX、電子メール等の手段によって、制度利用の「意向確認」のための「働きかけ」を行えばよいということとしています。この際、面談はZOOM等のオンラインによるものでも可能です。また、FAX、電子メール等については、労働者が希望した場合のみ認められるので、留意してください。

2021年に改正された育児・介護休業法では、妊娠・出産等の申出があった場合に育児休業制度の個別周知と休業の取得意向確認の措置を事業主に義務づけており、このことが男性の育児休業取得率の向上にも一定程度寄与しているものと考えています。

こうした取組も参考としつつ、労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応する観点から、今般、3歳になるまでの適切な時期に、「柔軟な働き方を実現するための措置」について制度の周知とその利用の意向を確認することを義務づけることとしました。

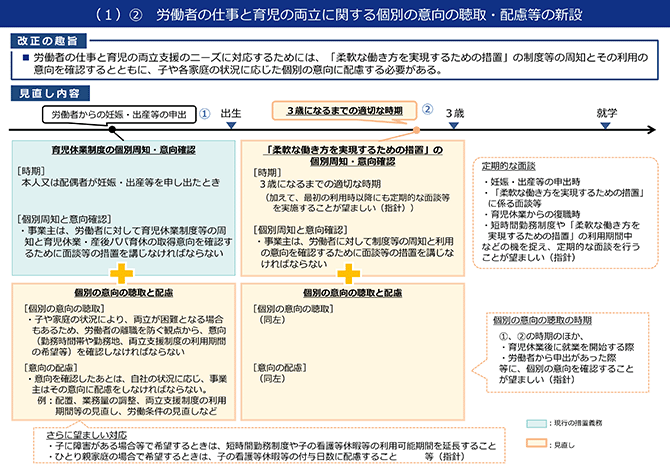

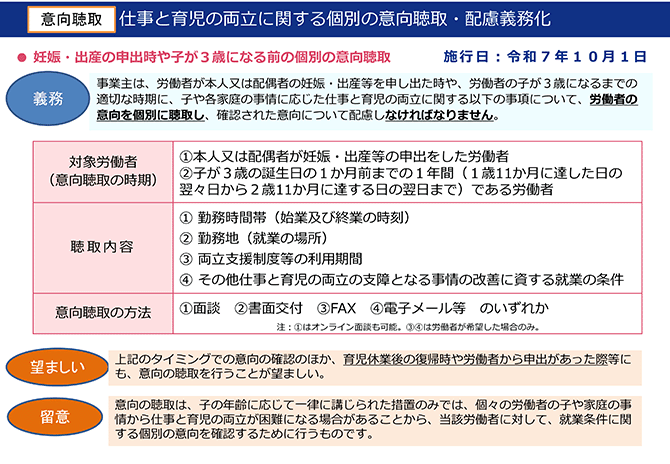

個別の意向聴取と配慮義務も追加

さらに、子や各家庭の事情に応じた個別の意向に配慮する必要があるため、事業主は、労働者が、本人または配偶者が妊娠・出産等を申し出た場合に実施する育児休業等の取得意向を確認するための面談等や、子が3歳になるまでの適切な時期に行われる「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度利用に関する面談等の際に、新たに労働者本人に対して、仕事と育児の両立にかかる個別の意向聴取を義務づけるとともに、意向を確認した後は、事業主はその意向に配慮しなければならないこととしました(シート12)。

まず、個別の「意向聴取」とは、労働者が妊娠・出産等を申し出たときや、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主が、労働者の意向(勤務時間帯や勤務地、両立制度の利用期間の希望等)を個別に聴取しなければならないこととされたものです。先ほど説明した個別の「制度周知」や「意向確認」と一緒に行っていただくことでかまいません(シート13)。

聴取するのは、勤務時間帯や勤務地、支援制度の利用期間など

聴取内容は、シート13のとおり、①始業および終業の時刻などの勤務時間帯②就業の場所などの勤務地③両立支援制度等の利用期間④仕事と育児の両立の支障となる事情の改善に資する就業の条件──で、何か希望がないかを労働者に聞いていただくことになります。

また、望ましい対応として、妊娠・出産等の申出時や3歳になるまでの適切な時期以外にも、例えば育児休業から復帰するときや労働者からの申出があったときなどにも、意向を聴取することを指針で示しています。

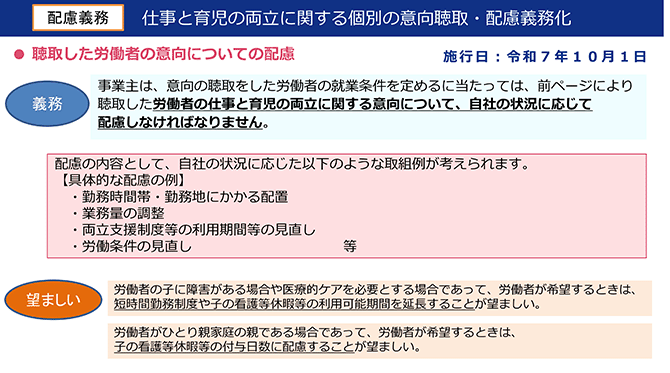

そして、事業主は、意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるにあたっては、聴取した意向もふまえつつ、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。聴取した意向への配慮としては、事業主として意向の内容をふまえた検討を行うことが必要ですが、その結果、何らかの措置を行うか否かは、事業主が自社の状況に応じて決定することでかまいません(シート14)。

具体的な配慮の取組例は、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等や労働条件の見直しなどが考えられるので、自社の状況に応じて配慮してください。そのほか、指針において、労働者の子に障害がある場合や、医療的ケアを必要とする場合などであって、個別の意向の聴取の結果として労働者が希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することが望ましいことなどを記載していますので、この点にも配慮をお願いします。

残業免除は小学校就学前まで対象を拡大

3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能とされています。今般の改正では、その対象を拡大し、小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能としました(シート15)。

育児のためのテレワーク導入を努力義務化

また、3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主に努力義務化されるとともに、3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の1つとして、テレワークが追加されることとなりました。この見直しについては、2025年4月から施行されます。

感染症に伴う学級閉鎖等にも看護休暇が利用可能

子の看護休暇については、感染症に伴う学級閉鎖等や子の入園式、卒園式、入学式を対象とした子の行事参加にも利用できるようにし、名称を「子の看護等休暇」に見直しました(シート16)。

また、請求できる期間は、子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校3年生修了時までとしました。この見直しについても、2025年4月から施行されます。

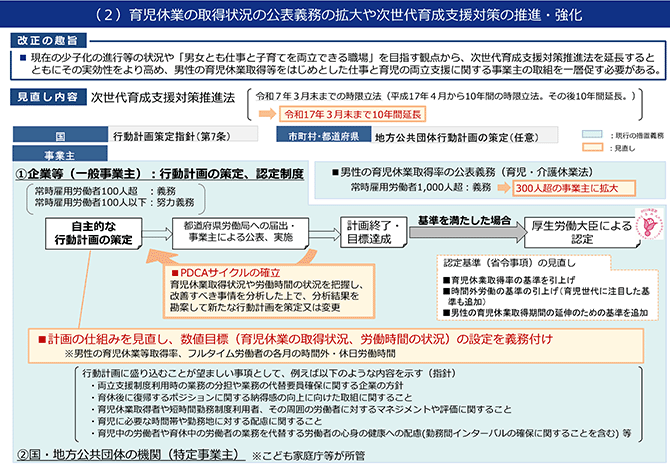

(2)育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

次に、改正育児・介護休業法に基づく「育児休業の取得状況の公表義務の拡大」と改正次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援対策の推進・強化」についても簡単に説明します。

次世代育成支援対策推進法を10年間延長

現在の少子化の進行等の状況や、「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、2025年3月末までの時限立法である次世代育成支援対策推進法を10年間延長することとしました(シート17)。

また、常時雇用する労働者が1,000人超の事業主に対しては、2021年6月公布の改正育児・介護休業法により、2023年4月から毎年1回、男性育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられているところです。

2024年5月公布の改正法では、男性育児休業のさらなる取得促進のため、公表義務の対象をさらに拡大し、常時雇用する労働者数が300人超の事業主にも公表を義務づけることとしています。この見直しについては、2025年4月から施行されますが、それ以外の企業も含め、企業自ら積極的な取組を進めていただきたいと考えています。

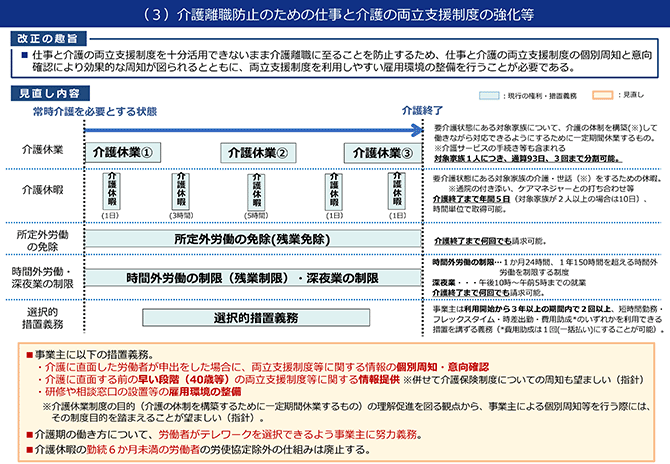

(3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

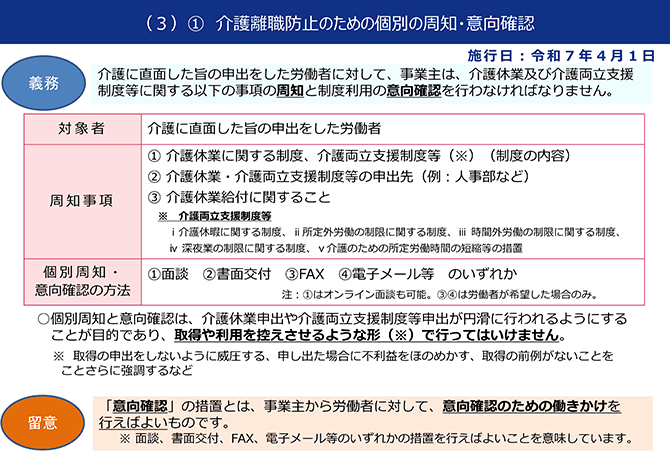

改正育児・介護休業法に基づく「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」について説明します。

両立支援制度を利用しないまま介護離職に至ることを防止するために、仕事と介護の両立支援制度の周知や雇用環境の整備を行っていく必要があります。介護に直面した労働者が離職せずに仕事と介護の両立を実現することは、企業・労働者双方にとって重要なことになりますので、労働者に対して情報を届けやすい主体である、個々の企業による情報提供を促していただくことが有用と考えています(シート18)。

このため、2021年改正により新設された育児休業制度の個別周知・意向確認の仕組みを参考として、今回の改正では、家族の介護の必要性に直面した労働者が申出をした場合に、事業主が介護休業等の両立支援制度に関する情報を個別に周知し、意向を確認することが義務づけられました。

テレワークは遠隔地の家族の家からでも可能に

この改正は、2025年4月から施行されることとなります。さらに、テレワークは、通勤時間の削減目的での実施や、遠隔地に住む家族の家からの業務実施が可能となり、フルタイムで働く日を増やすことも可能となる効果が期待されることから、介護期の働き方として労働者がテレワークを選択できるように、事業主に努力義務が課されることとなりました。

また、「介護離職防止のための個別の周知・意向確認」については、先ほども申しました2021年改正によって新設された育児休業制度の個別周知・意向確認の仕組みを参考として、家族の介護の必要性に直面したという申出をした労働者に対し、事業主が介護休業制度や両立支援制度等に関する情報(制度の内容)を個別に周知し、当該労働者の制度利用に関する意向を確認することを義務づけたところです(シート19)。

「意向確認」は、事業主からの労働者に対する面談、書面交付、FAX、電子メール等の手段によって、制度利用の「意向確認」のための働きかけを行っていただければよいということになっています。この制度についても、2025年4月から施行されることとなります。

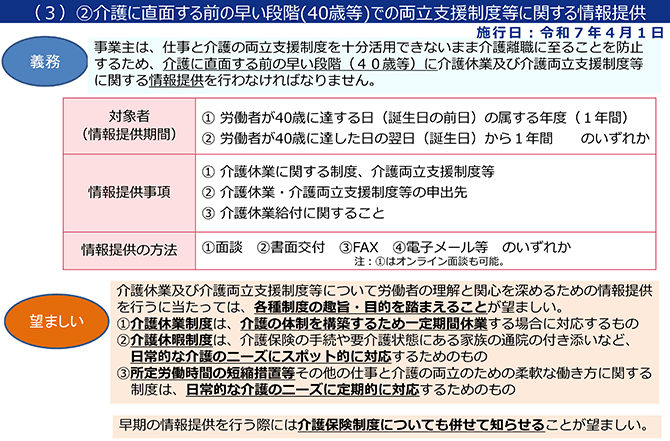

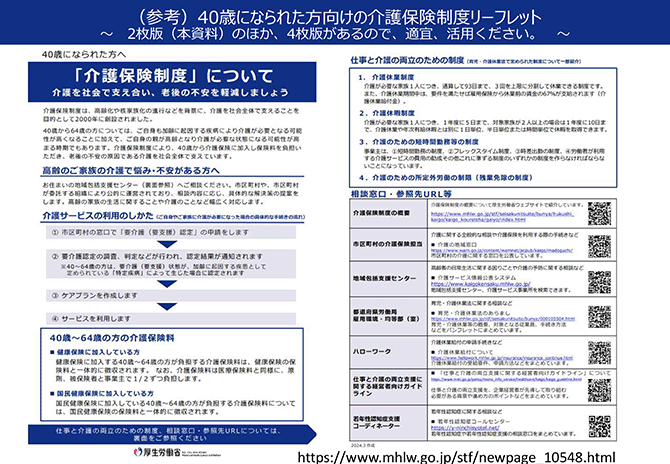

40歳から両立支援に関する情報提供を義務化

あわせて、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、事業主は介護に直面する前の早い段階、具体的には、①40歳に達する日の属する年度か、②40歳に達した日の翌日からの1年間か、のいずれかの間に、介護休業や介護のための両立支援制度に関する情報提供を行わなければならないことになりました(シート20)。

40歳は、介護保険制度の第2号被保険者として介護保険料を支払い始める年齢ですし、親御さんの介護等も生じ得る年齢ですので、介護休業制度等の制度周知にあたっては、介護保険制度についてもあわせてお知らせいただくことが望ましいと指針で示しています。この制度についても、2025年4月から施行されることとなります。

それぞれの制度の趣旨や目的をふまえて情報提供する

介護については「いつまで続くかわからない」という特徴があり、家族自らが介護に専念すると、継続就業が困難になってしまうということが起こり得ます。このため、労働者の理解と関心を深めるための情報提供を行うにあたり、①介護休業制度は介護の体制を構築するための一定期間休業する場合に対応するもの②介護休暇制度は日常的な介護のニーズにスポット的に対応するためのもの③所定労働時間の短縮措置等は、日常的な介護ニーズに定期的に対応するためのもの──という制度の趣旨・目的をふまえて伝えていただくよう、お願いしたいと思います。

それから、早期の情報提供を行う際には、介護保険制度についてもあわせてお知らせすることが望ましいと考えています。シート21は40歳になった方向けの介護保険制度の周知用リーフレットとして厚生労働省のホームページに載っているものです。ぜひご活用ください。

介護休業等を取得しやすい雇用環境の整備を義務化

2021年改正により育児に義務づけられた「雇用環境の整備」の措置について、介護にも適用されることになりました。具体的には、介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は、①研修の実施②相談窓口設置③事例の収集・提供④自社の休業取得等の促進に関する方針の周知──の中から少なくとも1つ以上の措置を講じなければならないこととされています。

この制度についても、2025年4月から施行されることとなります。

4.休業支援給付と時短就業給付の創設

続いて育児休業等を取得した労働者に対する支援策の拡充について説明します。

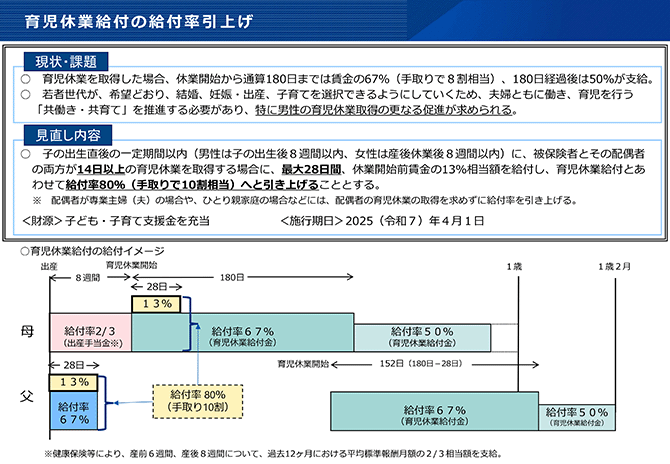

こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が2024年6月に公布されました。このなかで、両親とも育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援等給付と、育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設することとなりました(シート22)。

現在、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは、賃金の67%、180日経過後は50%が支給されています。ちなみに、育児休業給付は非課税であり、かつ育児休業期間中の社会保険料は免除されるため、67%は手取りで8割相当を意味しています。

若者世代が希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があり、男性の育児休業取得のさらなる促進が求められているところです。

給付を手取り10割相当に引き上げ

この際、男性の育児休業を取得しない理由の最たるものが、「収入を減らしたくなかった」となっていたこともふまえて、男女とも気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、子の出生直後の一定期間、男性の場合は子の出生後8週間以内、女性の場合は産後休業後8週間以内に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間まで、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率は80%、手取りで10割相当へと引き上げられることとされました。財源については、子ども・子育て支援金を充当することとされ、2025年4月から施行されることとなっています。

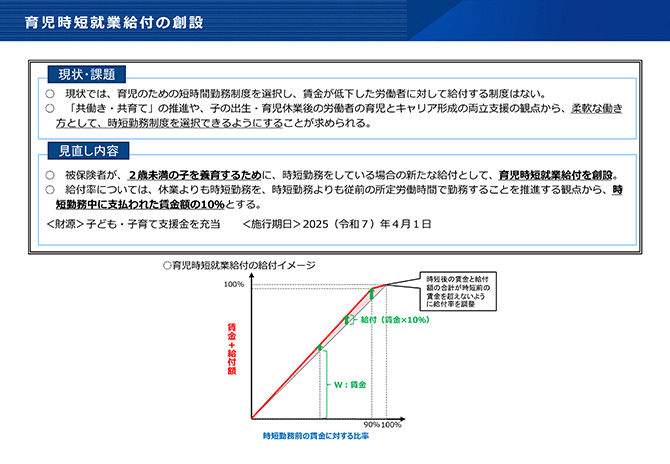

育児のための時短勤務者への給付も創設

それから、現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対しての給付はありません。このため、今般の改正では、雇用保険被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設しました(シート23)。

給付率については、休業よりも時短勤務、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とし、2025年4月から施行されます。

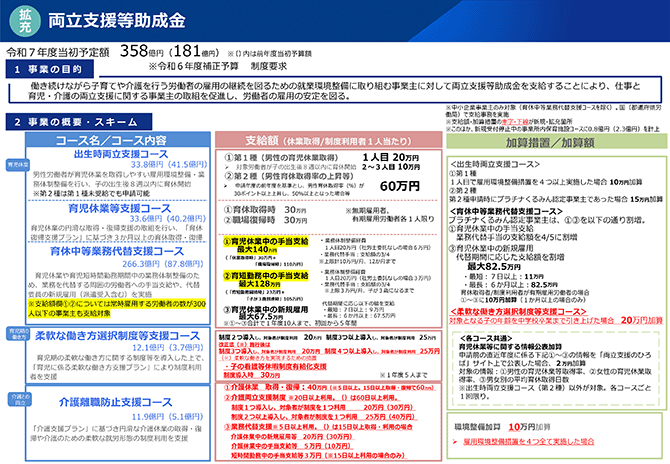

5.企業への支援

最後に、企業への支援策についてお話しします。こうした対策を進めていくうえで、中小企業への対応が非常に重要になってきます。このため、育児休業や介護休業の取得、仕事復帰、柔軟な働き方に関する制度の利用のための取組を行った事業主に対する助成として、中小企業向けに両立支援等助成金が設けられています(シート24 ※2024年度補正予算編成により、講演時から最新のものに差替え)。

両立支援等助成金の予算額は358億円まで拡充

両立支援等助成金については、2025年度の概算要求として、要求額を358億円としています。2023年度の予算額が100億円、24年度の予算額が181億円であったのに対し、25年度は358億円まで増額要求をしています。

これは、こども未来戦略において、「男女共に、職場へ気兼ねすることなく育児休業を取得できるようにするため、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する」とし、特に、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や、代替期間の長さに応じた支給額の増額を行う必要があったためです。

目玉になるのは「育休中等業務代替支援コース」

したがって、特に目玉になるのは、シートに記載のある「育休中等業務代替支援コース」です。これは育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のために、業務を代替する周囲の労働者への手当支給(応援手当)や、育児休業者の代替要員の新規雇用を実施した中小企業事業主を対象とした助成金コースとなっています。

業務を代替する職員への手当を最大140万円助成

まず、「③育児休業中の新規雇用」に対する支給については、育児休業中の新規雇用について、代替期間に応じて、その育児休業取得者1人につき最大で67.5万円を支払うというものです。「①育児休業中の手当支給」については、業務を代替する、つまり、そのしわ寄せのあった労働者への手当を支給した場合に、その4分の3を助成するというものです。育児休業取得者1人につき最大140万円、1年度10人まで取得可能なので、最大1,400万円を支払うことになります。

さらに、2024年度補正予算において、「①育児休業中の手当支給」および「②育短勤務中の手当支給」について、業種ごとに50人~300人以下としていた中小企業の対象範囲を見直して、一律に300人以下まで拡大しています。

関連する取組も含め、予算額も大幅に拡充する予定ですので、ぜひ助成金を積極的に活用いただき、仕事と育児・介護の両立支援が一層進むことを期待しています。いろいろな取組を並行して進めていく必要がありますが、まずは、改正育児・介護休業法の正しい理解に厚生労働省としても努めていきたいとも思いますし、助成金なども活用しながら、育児・介護休業法の円滑な施行に向けて、皆様のご協力をお願いしたいと思います。

プロフィール

菱谷 文彦(ひしたに・ふみひこ)

厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課長

2000年厚生労働省入省。2008年4月雇用均等児童家庭局職業家庭両立課長補佐(2009年育児・介護休業法改正に対応)、政策統括官部局、内閣府経済財政運営部局、愛媛県庁、医薬・生活衛生局などを経て、2016年4月大阪府福祉部介護支援課長。人材開発統括官部局、新型コロナ本部対応などを経て、2020年8月老健局認知症施策・地域介護推進課認知症総合戦略企画官、2022年6月内閣官房新しい資本主義実現本部事務局内閣参事官、2024年7月より現職。