パネリストからの報告3 ハローワークによる小学校への出張キャリア教育支援

- 講演者

-

- 磯田 和博

- 群馬労働局 職業安定部 職業対策課 高齢者対策担当官(前 群馬富岡公共職業安定所 統括職業指導官)

- フォーラム名

- 第135回労働政策フォーラム「「新版OHBYカード」とキャリアコンサルティング──現代社会における自己理解・職業理解とキャリア支援」(2024年11月28日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年3月号より転載(2025年2月25日 掲載)

私からは、群馬富岡ハローワーク(公共職業安定所)が最初に行い、今では群馬県内のハローワークで実施している小学校への「出張キャリア教育支援」の取り組みについて報告します。

出張キャリア教育支援の目的

まず、「出張キャリア教育支援」の目的です。従来からハローワークでは、高等学校を中心にハローワークの職員や企業の人事担当者を講師として、職業・産業や多様な働き方に関する理解を深め、自分の進路選択やキャリアを主体的に考える契機とするための職業講話などを行っています。

若者にとって働くということの意味を捉えにくい時代環境にあるなかで、小学校という早い段階から幅広い職業観を醸成していくことが重要と考え、後で詳しく説明しますが、ハローワーク職員が作成した「ハロまるお仕事カード」というカードツールを使って、小学校の45分の授業時間内でのキャリア教育の支援を行っています。

授業の目標は、まず、多くの職業へ興味を持つきっかけをつくる。次に、すべての職業が役割を果たすことで社会が成り立っていることを学ぶ。そして、興味を持った職業を自身で調べる姿勢を育む。最後に、働くなかで困ったことがあれば、ハローワークなどの労働行政機関があることを知る。この4点となっています。

「ハロまるお仕事カード」とは

ここで、「ハロまるお仕事カード」について説明します。

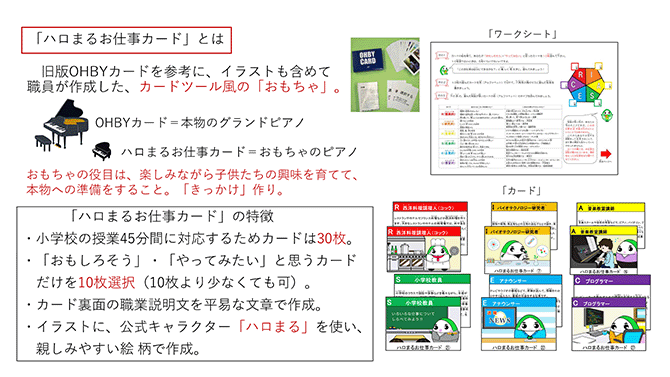

「ハロまるお仕事カード」は、旧版のOHBYカードを参考に、ハローワークの職員が協力して作成したカードツール風の「おもちゃ」です(シート1)。どうして「おもちゃ」という言い方をしたかと言うと、あるピアニストが2歳の頃に両親からおもちゃのピアノを買ってもらい、そのおもちゃのピアノを使って音楽を演奏する楽しさを知ると同時に、両親も子どもの才能に気づいて本物のピアノを習わせ、すばらしいピアニストに成長したという話があります。おもちゃの大切な役目というのは、子どものそばにいて、興味を育て、本物への準備をすることと考えています。この目的のために、ハローワークの職員が心を込めてつくったおもちゃが、この「ハロまるお仕事カード」になります。

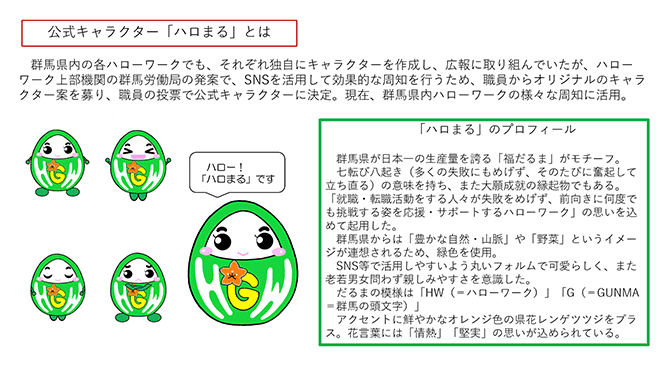

カードには、緑色のキャラクターのイラストがついているのですが、これは「ハロまる」というキャラクターです(シート2)。群馬県内のハローワーク共通で広報に使うキャラクターを職員から募ったところ、イラストレーターの経歴を持つ職員が考案したデザインが職員の投票で選ばれ、公式キャラクターとして採用されました。どうして緑かというと、ハローワークのイメージカラーが緑だからです。

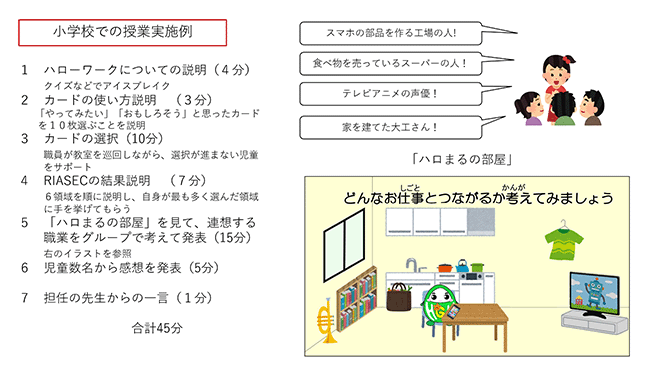

実際の小学校での授業の実施例を紹介します(シート3)。最初に、ハローワークについて説明します。職員から児童に、「ハローワークのことを知っている人いる?」と質問したり、クイズなどを織り交ぜてアイスブレイクを行います。

2番目に、カードの使い方を説明します。やってみたい、面白そうと思ったカードを10枚、難しければ5枚でもいいので、選ぶことを説明します。3番目として、カードを選ぶ時間をとります。すぐに10枚選べる子もいれば、考え込んでしまう子もいます。そこで、教室を私たちが巡回し、担任の先生の協力も得ながら、カードの選択をサポートします。

4番目は、RIASECの各領域を順番に説明し、選んだ枚数が最も多い領域のときに手を挙げてもらいます。5番目は、「ハロまるの部屋」のイラストを見て、どんな仕事が関係しているかをグループで考えて発表してもらいます。ここがとても盛り上がるところで、もう少し時間を取りたいくらいです。

シート3の絵は、実際に私が考えたものなのですが、壁のところにTシャツがかかっています。Tシャツのデザインをする人とか、デザイナーなどが挙がると想定していたのですが、Tシャツがかかっているハンガーをつくる人という発表もあり、「そういう答えもあったか」と、正直私がびっくりしたこともありました。

その後、児童から感想を発表してもらい、先生からも一言もらって、45分の授業が終了します。

出張キャリア教育支援開始のきっかけ

この取り組みが始まったのは、ハローワークの職員の知り合いの保護者から、新型コロナで子どもたちの社会科見学の機会がほとんどなかったので、ハローワークを見学させてほしいという要望が寄せられたことがきっかけです。

ただ、ハローワークを見学する際の問題点として、見学中に、たまたまハローワークを利用している方の中に、この小学生の知り合いの人がいる可能性もあり、「プライバシー的にどうか」ということがありました。また、警察署であればパトカー、消防署であれば消防車というような、分かりやすく子どもの興味を引くようなものがハローワークにはありません。ですので、それであればハローワークが小学校に出張しようということになりました。

高校生に実施している職業講話を小学生にやってみても、小学生は楽しんでくれないのではないかという話になり、当初、社会科見学らしく、ハローワークがどんなことをしているところなのかを知ってもらうために考えたものは、児童がハローワークの職員役とハローワークで仕事探しに来た求職者役に分かれて、こちらが用意した簡単なシナリオに沿って会話をしていくという内容です。最後には、求職者役が求めている職業のカードをハローワークの職員役の子が「これじゃないですか」という提案をする。そういうロールプレイの案をつくりました。

私としては「いいものができた」と思い、先生に説明すると、ほんの1分ぐらい説明したところで、先生が少し困ったような表情を浮かべました。「これはちょっとまずいな」と思っていたところで、たまたまテーブルの上に置いてあったOHBYカードに先生が興味を持ち、OHBYカードの説明をすると、先生が「これをぜひ実施してください」ということになり、すぐに話がまとまりました。

先生からは、クラスの全員が体験できるようにすることと、授業時間におさまるよう、48枚のカードを30枚に減らしてほしいという要望も出され、ハローワークに戻って所長に報告すると、「せっかくやるのだったら、子どもたちが家にそのカードを持ち帰って保護者と話し合えるようにしたらいい」というアイデアも出てきました。

ただ、毎回カードを買って、そのまま家に持ち帰ってもらうのは予算面で厳しく、しばらく思案しているところに、たまたま、先ほど申し上げたあの「ハロまる」が公式キャラクターに決まったという連絡がありました。ここで、「このキャラクターを使って、イラストを描いてカードをつくろう」と思いつき、JILPTに連絡して、OHBYカードを参考に作成してもよいか相談しました。JILPTには本当に感謝しています。

これまでの実施状況

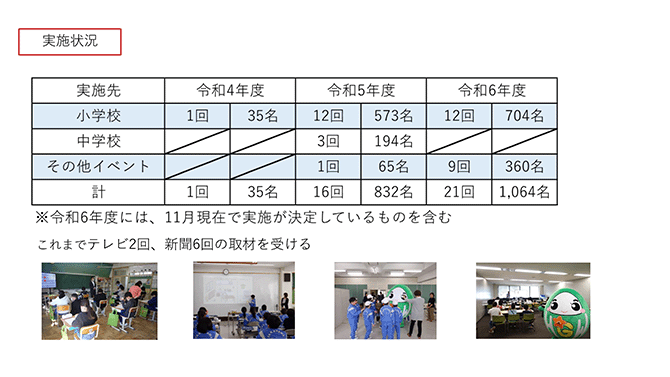

これまでの実施状況はシート4のとおりとなっています。毎年着実に広がりを見せており、中学校や親子向けのイベントにも出張して、実施しています。イベントでは、4歳とか5歳のお子さんも多数参加し、保護者と一緒に、一生懸命カードを選んでくれます。なかには4歳くらいでも、しっかりこのRIASECの職業興味が分化しているお子さんもいらっしゃいます。もともとこのカードは小学5年生を想定して作成したものですが、未就学のお子さんにもカードを楽しんでもらえています。

2023年度は実施するたびに取材を受け、毎月のように新聞記事に掲載されるという状況でした。記者の方にもこの取り組みに対して、とても深く共感していただきました。新聞掲載がきっかけとなって、初めは富岡のハローワークだけの取り組みだったものが、群馬県内のハローワークに広がっていきました。

反響や先生、保護者などの声

ある小学校で実施した際のアンケート結果がシート5です。私たちがつくったカードのイラストがそもそも職業内容を的確に伝えているのか、今後検討していきたいと考えています。ほとんどの児童が面白かったと評価をしてくれることが職員の励みにもなっています。

初期の授業では、OHBYカードと同じように「やってみたい・やりたくない・どちらでもない」の3択にしていました。ただ、「やってみたい」という言葉に対して、これは真剣に考えてくれていることの裏返しだと思うのですが、「自分はサッカー選手になるのだから、ほかの仕事はやりたくない」ということで、1枚も選びたくないというお子さんもいました。

その様子を見ていた先生から、この3択よりも、「面白そう」という言葉を入れて10枚選ぶようにしたほうが小学生は選びやすいというアドバイスをいただき、さっそく3択ではなく、10枚選ぶか、10枚が難しければ5枚でもいいと工夫したところ、その時間内ですべての児童がカードを選べるようになりました。

また、「もしも電車やトラックがなくなったら」という紙芝居のような教材をつくり、物流が社会で果たす役割を例にとり、すべての職業があって生活が維持されているということを説明していたのですが、授業参観のときに保護者の方から、「もっと子どもたちが話し合う時間帯をつくってみては」というアドバイスをいただき、「ハロまるの部屋」という絵の中に隠れている職業を想像してみるというグループワークを行ったところ、今ではそれが最も盛り上がる時間帯となっています。

シート6は、先生、保護者からの声の一例です。この取り組みの必要性を理解していただいていると思っています。スタートから一貫して、先生や保護者の方の要望に基づいて作成し、変更を加えてきたことが、実際の現場のニーズに合って、この評価につながっていると考えています。職員の手作りだからこそ改善点をすぐに反映できる強みを、今後も続けていきたいと考えています。

課題と今後の展開

課題としては、例えば、警察署の交通安全教室や、税務署の税の学校などのような、すぐに抱いてもらえるイメージがそもそもハローワークにはありません。ですので、授業の実際の風景を見たことがない先生に、「こういうことをやってみませんか」と言っても、なかなか伝わりにくいところがあります。

また、職員の手作りが強みだと言いましたが、新しいスライドをつくることは職員には負担が大きい。一方、実施先に合わせてカードを入れ替えるほうが効果的な場合もあります。

これはいま検討している構想ですが、群馬県内にある少年院での復帰支援に、画像生成AIを活用して作成したイラストの活用を考えています。軌道に乗れば、大きく職員の負担が軽減すると考えています。

今後の展開ですが、取り組みを広げるために、県外のハローワークにもこの資料を積極的に提供しています。実際、長崎県のハローワークでも、中学校で実施しており、反響があったと聞いています。

現在は、広く職業に興味を持つということを主な目的にしていますが、これをさらに一歩進め、職業どうしがつながって社会ができていることを体験できるような、予算をかけずに実施できるメニューを、大都市圏から離れた地域に住む児童にも提供したいと考えているところです。

プロフィール

磯田 和博(いそだ・かずひろ)

厚生労働省 群馬労働局 職業安定部 職業対策課 高齢者対策担当官(前 群馬富岡公共職業安定所 統括職業指導官)

1998年早稲田大学政治経済学部卒業。就職先が決まらず、卒業後は家業の水道工事店で配管工として建築現場で就労する中、偶然観た映画に感銘を受けてハローワークでの就業を志し、2000年4月労働省(当時)入省。産業カウンセラー試験合格。以降群馬県内のハローワークや群馬労働局で勤務。ホランドの6類型(RIASEC)を用いたOHBYカードを参考に、小中学生向けのカードツール「ハロまるお仕事カード」を作成し、自身の経験を活かしながら小中学校でのキャリア教育に取り組んでいる。

※所属・肩書きは開催当時のもの