パネリストからの報告1 OHBYカードを活用したキャリアコンサルティング~企業内/大学~

- 講演者

-

- 島村 泰子

- キャリア・エンパシー 代表

- フォーラム名

- 第135回労働政策フォーラム「「新版OHBYカード」とキャリアコンサルティング──現代社会における自己理解・職業理解とキャリア支援」(2024年11月28日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年3月号より転載(2025年2月25日 掲載)

前職で開催したキャリア研究会での導入をきっかけにOHBYカードを活用

OHBYカードを活用し始めた経緯からお話ししますと、私は現在、企業のコンサルタントや大学のキャリアデザイン学部の兼任講師として活動していますが、もともと大手情報通信業界の子会社でシステムエンジニアをしており、その後に同社で人材開発・採用・キャリア業務に携わっていました。

同社にはキャリアコンサルタントが4人在籍しており、定期的にキャリアフォーラムやキャリア研究会を主催していました。キャリアフォーラムは、企業の人事・人材育成担当者に取り組み事例を紹介してもらうもので、キャリア研究会は他業種や他社と交流・情報共有をしつつ、キャリア支援に関するスキル強化、ツールの勉強などを行うものです。OHBYカードも、キャリア研究会で導入したことをきっかけに活用するようになりました。

今回は過去からの経験も含めて、企業内・大学でOHBYカードを活用したキャリアコンサルティングの事例を報告します。

OHBYカード活用事例① 企業内の事例

まず、IT企業で活動している5人のキャリアコンサルタントからのヒアリングをもとに、若手社員(20~30代)の3人とミドルシニア層の社員1人に関するOHBYカード活用事例を紹介します。

若手社員とミドルシニア層の社員で利用傾向も変化

今回ヒアリングしたキャリアコンサルタントは全員、常設するキャリア支援室で活動し、キャリア研修やキャリア面談を行っています。

OHBYカードがどのように利用されているかをみると、若手社員は仕事の適性への不安や転職を検討するなかでキャリア支援室に来談し、複数回の面談を行うのですが、そのなかでOHBYカードを紹介し、本人の希望で実施することが特徴となっています。一方、ミドルシニア層の社員は自分の領域を広げたい人や役職離任、定年退職が近い人が希望し、利用することが多いようです。

キャリアコンサルタントによる継続フォローのなかで実施

1人目は、インフラ業務に従事する入社3年目の若手社員Aさんの事例です。Aさんの会社では新人研修が3カ月あり、その後1年間はOJT担当者としてトレーナーがついて指導する仕組みがあります。また、キャリアコンサルタントによるフォローや、3、4年目の全社員を対象にした個別面談も実施しています。

Aさんは3年目になっても思うような成果を出せずに悩んでおり、1年間の新人フォロー以降、本人の希望や上司からの依頼もあり、キャリアコンサルタントのフォローを継続していました。定期的な面談を複数回行いましたが、本人のモチベーションがなかなか上がらなかったため、OHBYカードを体験してもらったところ、決められたことを着実にやるのは得意だが、変更が多い業務は難しいタイプであるとの結果が出ました。

その後も継続的にフォローしましたが、休職を経て7年目に退職しました。担当したキャリアコンサルタントの見解としては、入社前に自己理解をしっかりしておけばよかったのではないかとのことでした。

OHBYカードを通じて自身の考えを再認識

2人目は、顧客案件のとりまとめに従事する入社5年目のBさんの事例です。この方は現在の業務を続けていけるか不安を感じ、異動するか、転職するかを迷っていました。Bさんは月に1度、会社のメンター社員と面談をしており、若手のキャリア研修も受講していたのですが、メンター社員と上司からキャリアコンサルタントに「Bさんは極めて温厚だが職場での指導に困っている」との相談があったため、キャリアコンサルタントがBさんと複数回の面談を実施しました。

面談をしてみるとBさんは、単純作業や説明どおりに行う作業は自分に向いていると考える一方で、大学生時代から社会の問題や困っていることを解決したいという理想が高い一面もあり、話に矛盾が多く、らちがあかない状態だったことから、OHBYカードを紹介し、使っていただくことになりました。結果は、興味があるものは不得意、興味がないものが得意というタイプで、それを受けてBさん自身が、矛盾している考えであることを再確認することにつながりました。

Bさんは後に、「地元で農業をやりたい」と考えるようになったそうです。担当したキャリアコンサルタントの見解として、この方も自己理解が足りなかったのではないかとの認識でした。

キャリアコンサルタントとの面談後に外部支援へ変更した事例も

3人目は、ミドルウェア業務に従事する入社8年目、子どもがいるCさんの事例です。CさんはSE職ですが、成果が出せず、続けられないかもしれないという迷いを持っていました。会社でも3、4年目に個別面談、5年目にはキャリア研修を受けており、キャリアコンサルタントにも複数回の来談経験があり、その都度フォローしていました。

ある日、上司からキャリアコンサルタントに「Cさんは少し難しい仕事になると作業速度や理解力が落ち、休暇取得も多くなってしまう」など、SEの適性に疑問を感じる旨の相談があったため、キャリアコンサルタントがCさんと面談し、OHBYカードも利用しました。面談のなかで、キャリアコンサルタントが自分の強みと言えるエピソードを聞いた際に、Cさんからは「2年目の時に顧客に褒めてもらえた」こと以外出てこなかったそうで、OHBYカードの結果は、手順が決まっていることはできるが、仕様変更や突発業務、業務の調整などは苦手なタイプという結果になりました。

Cさんは本心ではSE職をつらく感じていますが、家族や子どもがいて転職の決断がつかなかったそうです。担当したキャリアコンサルタントからは、入社時のスキルから現在に至るまで、役割や求められるスキルが変化しているがそれにスキル・能力が伴っていなかったのではないかとの見解が示され、結果として現場や人事と相談して外部支援に変更しました。

役職離任時にOHBYカードを体験し内面を見直す機会に

最後に、ミドルシニア層の社員で、当時56歳で役職離任時だったDさんの事例を紹介します。Dさんは定年退職後の漠然とした不安があり、役職離任者向けの研修なども受講していましたが、本人の希望でキャリア支援室に来談しました。優秀なSEで物流業界のアプリケーションのプロなのですが、本人いわく「技術力があるとは言えない」と謙虚な方でした。

OHBYカードはDさん本人が興味を持ち、やってみたいと思ってくれたそうで、キャリアコンサルタントから「フラットな気持ちで思考を広げるように取り組んでください」と伝えたうえで体験してもらいました。絵や写真のイメージから、どのようなことを考えたのか聞いたり、やってみたい・やりたくない仕事、なぜやりたい・やりたくないと思ったのかなどを考えてもらったりしながら、自己理解を深めてもらいました。

担当したキャリアコンサルタントの見解では、Dさんは新鮮さを感じて楽しんでおり、内面を見直す機会になっていたのではないかとのことでした。また、管理職は役割期待が中心の役職で、それがなくなると戸惑いを感じる方もいるので、Dさんも役職について仕事をするなかで、やりたいことや大切なことを意識してこなかったのではないかと思ったそうです。

組織が社員の成長支援を行うなど社員の仕事理解を促す取り組みを

4つの事例をふまえてまとめると、若手社員で職業の不適応が起こる場合は、自己理解が浅い場合や業務スキルが身についていない場合があると考えられます。こうなると人によってはメンタル不調に陥ることもあり得るため、各社員の興味に加えて、組織が能力やスキルの習得度合いを見極めて成長支援をしていくことに留意したいと考えます。

また、例えば、IT業界のソフトウェア開発は経験を積むにつれてプログラマーからSE関連の業務が多くなる傾向があり、業務タイプもアプリケーションエンジニアやインフラ系、セキュリティ系などさまざまあります。こういった業務に従事する場合、例えば、アメリカの心理学者ホランドが提唱した職業選択理論RIASEC(リアセック)の各要素(現実的・研究的・芸術的・社会的・企業的・慣習的)が必要になってくると思います。また、ロバート・カッツが提唱した、組織において効果的な人材育成につながる基本スキル「テクニカルスキル(専門能力)」「ヒューマンスキル(対人関係能力)」「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」は、管理職にならずとも、早い段階でメンバー、リーダーに要求されると思います。

これをふまえると、企業の採用時には事業説明とともに、キャリアパスなどを用いて、業務の区分やそこで求められている能力・スキルを丁寧に説明する必要があると考えます。耳触りのよい言葉を並べて採用しても、本人・企業の双方にとって望まない結果になるでしょう。

OHBYカード活用事例② 大学の事例

次に、大学の授業でのOHBYカード活用事例を紹介します。

学部科目の自己理解の授業で活用

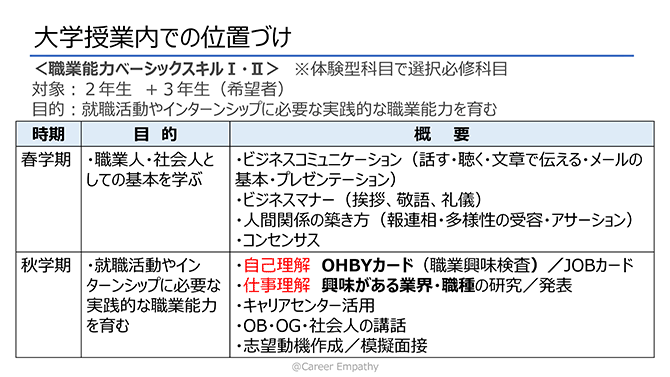

私は法政大学キャリアデザイン学部で兼任講師もしており、当学部の選択必修科目の1つに「職業能力ベーシックスキル」という体験型科目があります。大学2年生と3年生のうち希望者を対象に、就職活動やインターンシップに必要な実践的な職業能力を育むことを目的に実施しています。年2回開講され、春学期(Ⅰ期)は職業人・社会人としての基本となるビジネスコミュニケーションなど、秋学期(Ⅱ期)は実践的な職業能力を育むための自己理解・仕事理解につながるプログラムなどを設けており、このうち自己理解の授業の一環で、新版のOHBYカードを活用しました(シート1)。

約96%がOHBYカードを実施してよかったと回答

新版のOHBYカードを活用した後、アンケートを取ったので、その結果を紹介します。対象者は2年生24人、3年生3人の計27人です。アンケートでは、就職活動に対する現状の気持ちと、OHBYカードを実施した感想・そう考えた理由を聞いています。

まず就職活動に対する現状の気持ちについては、「不安・焦りを持っている」が74.1%で圧倒的に高い割合で、何から始めていいか分からない、何から手をつけていいか分からない、情報がなく不安といった意見がありました。次いで「就職活動へのマイナスイメージがある」が7.4%となり、働きたくない、自分が何をしたいのか分からないという意見が寄せられました。一方、「既に活動している・前向きに取り組む意識がある」人も18.5%いて、教職をとるか一般企業に進むか迷っているといった意見がありました。

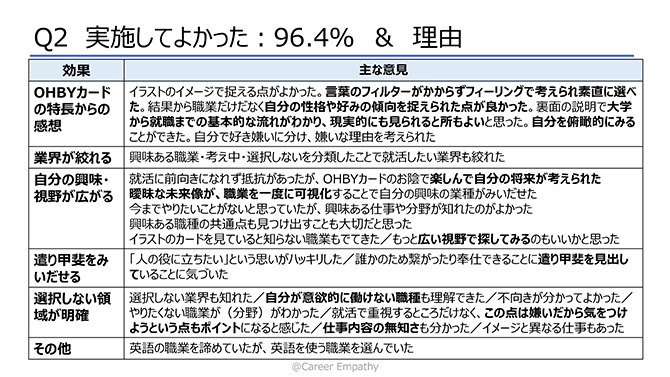

次にOHBYカードの感想については、96.4%が「実施してよかった」と答えており、大変好評でした。理由としては、「言葉のフィルターがかからず、フィーリングで考えられ素直に選べた」「自分の性格や好みの傾向を捉えられた点がよかった」などの意見が寄せられました。ほかにも「楽しんで自分の将来が考えられた」「曖昧な未来像が、職業を一度に可視化することで自分の興味の業種が見いだせた」といった自分の興味・視野が広がることに対する意見や、「自分が意欲的に働けない職種も理解できた」「この点は嫌いだから気をつけようという点もポイントになると感じた」など、選択しない領域が明確になる点を評価しているコメントもありました(シート2)。

OHBYカード等を使うことで自分を客観視

授業を通して感じたことですが、まず大学2年生は、インターンシップや就職活動のたびに自己分析、業界研究が必要だと認識していると思いますが、アンケートでは7割の学生が行動できておらず、不安や焦りを感じていました。OHBYカードは「自分へのアンケートのようなもの」と感じている学生もいて、こうしたツールを使うことで自分を客観視できる点がよいと思います。

「職業能力ベーシックスキル」Ⅱ期ではほかにも、ジョブカードの活用やエントリーシートの作成、模擬面接なども取り入れており、必要な一連の流れが理解できますし、業界研究も行っているので、興味がある業界や業種の調査能力がつき、インターンシップ・企業訪問の事前準備にもなっているようです。

また、就職活動の意欲促進のために、私は最初に、成人としての礼儀や常識といったビジネススキルの基礎を習得することが有効だと考えます。マナーは必ず対象相手がいるので、他者の立場に立って考えることにつながりますし、知っていること・できることが増えることで、徐々に自信につながっていくと思います。一見遠回りに見えますが、結果的に早期の内定取得につながっているように感じます。

まとめ 自己理解・仕事理解とキャリア支援について

最後に、ここまでを通して感じたOHBYカードの活用ポイントと、今後のキャリア支援に関して、まとめます。

イラスト入りで視野が広がり楽しんで取り組める

まず、OHBYカードの活用については、硬直した面談の突破口を見いだす一助になっていると思います。結果を客観視でき、クライアントとカウンセラーが同じフィールドに立ち、理解を深めることにつながります。

また、OHBYカードは表面に職業のイラスト、裏面にその職業の名前や説明などが書かれていますが、職業名を文字で理解するだけでなく、絵や写真のイメージで理解することは、視野が広げられますし、楽しんで取り組めることがとても大きなポイントです。新版では各職業の入職経路等も記載されている点がとてもよいと思います。

ほかにも、長い期間働いている人は現職との関わりが強く、多様な職業に興味を持っているわけではないので、OHBYカードを通してフラットな気持ちで取り組むことで、新たな発見や面白みを感じたり、内面をもう一度見直す機会になっていると思います。

定年退職後など年齢に関係なく自己理解・仕事理解が必要に

キャリア支援に関してのまとめとして、まず管理職の役職離任者や定年退職間際の方は、これまで業務命令の役割期待を中心に生きていて、自分の能力やスキルの棚卸しができていない人や、何をしていきたいのかというキャリア展望が見えていない人が結構多くいます。定年退職後の人生についても、価値観を明確にするなど、自己理解や精神面に関してのフォローが重要だと感じます。

また、人材の流動化も進み、キャリア採用が増える一方で、ジョブ型、メンバーシップ型のどちらの採用なのか曖昧なまま、入社している社員もいると思います。組織も、本人の希望との齟齬がないように人材を育成することが必要になってくるでしょう。ジョブ型採用を活用できない場面もありますが、そういった場合も年齢に関係なく、再度自己理解・仕事理解は必要になってくると考えます。

プロフィール

島村 泰子(しまむら・やすこ)

キャリア・エンパシー 代表/法政大学 キャリアデザイン学部 兼任講師

大手情報通信業界の子会社で、約10年SE(システムエンジニア)としてシステム開発に従事。プロジェクトマネージャ経験を経て、人材開発部門に異動し、管理職として、IT技術者やシステム営業を含めた自社独自のキャリアパスを策定し導入を行った。IT教育やプロジェクトマネージャ育成、階層教育、メンタルヘルス研修の企画、講師を行う。2007年に社内に「キャリア支援室」を設立し全社員に向けたキャリア研修、キャリア面談を実施。2016年からエグゼクティブ・コンサルタントとして活動。産業カウンセラー協会執行理事(2021-2023)。現在は、大学で学生に指導。キャリアコンサルタントとして、企業向けにキャリア施策の導入支援やキャリア面談を実施している。1級キャリアコンサルティング技能士、キャリアコンサルタント(国家資格)、産業カウンセラー、法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修士課程(キャリアデザイン学)修了。

※所属・肩書きは開催当時のもの