パネリストからの報告4 労働者協同組合キフクト

- 講演者

-

- 佐藤 光宏

- 労働者協同組合キフクト 代表

- フォーラム名

- 第133回労働政策フォーラム「シニアとフリーランスの新たな働き方の選択肢─労働者協同組合で事業を興す!─」(2024年6月14日-19日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年10月号より転載(2024年9月25日 掲載)

組織の概要と多彩なメンバーたち

キフクトは、2023年4月に5人で立ち上げた労働者協同組合です。現在は7人で活動しており、2023年度の売上高は300万円でした。これを本業にするには、1,000万円ぐらいが最低ラインになってきますので、2024年度はそこを目標にしています。事業内容は造園業で、個人住宅のお庭造りをメインに、植物の管理などもしています。

7人のメンバーは全員が庭造りのプロフェッショナルというわけではなく、フリーランスでガーデンデザイナーとして活動している者や、フルタイムで公園管理の仕事をしながらキフクトの活動にも参加している者、大手住宅メーカーで定年を迎えた後、労働者協同組合に活動の場を見いだしている者などで、変わったところでは鍛冶職人もいます。

なぜ労働者協同組合を設立したか

労働者協同組合を選択した背景・理由はいろいろあるのですが、特に個人の働き方にスポットを当てて考えてみると、私は2000年に社会に出ました。当時は非正規雇用が急増し、派遣労働の規制も緩和されていくなど、終身雇用が当たり前ではなくなってきた時代です。私自身も、会社に勤めているときだけでなく、フリーランスで働いていたときもありました。そのどちらも経験している立場で言うと、フリーランスは自由に仕事ができて楽しいのですが、病気やけがをしたとき、あるいは翌年の売り上げがあるかといった不安定な部分を感じていました。

組織で働いていれば、その組織の規模ゆえに扱える金額も違って大きな仕事ができるなど、個人ではできないことができる楽しさがある一方で、一社員が経営方針にまで関与していくことはできないなかで、上からの指揮命令に従って動かねばならない不自由さも感じていました。欲張りだとは思いつつも、自由に楽しく働きながら、なおかつ安定した状態をつくれないかと考えた末に、労働者協同組合に注目しました。

フリーランスの「不安定さ」と「不自由さ」の解消を

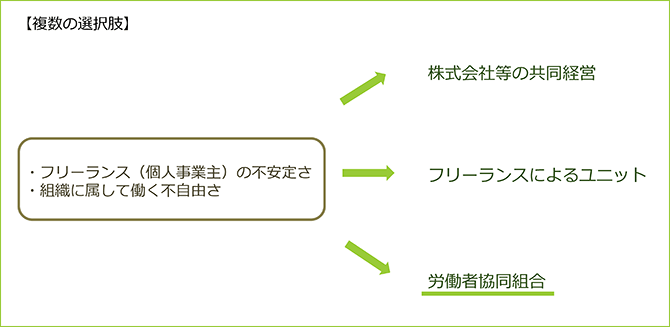

「フリーランスの不安定さ」と「組織に属して働く不自由さ」の2つを解消していく方法は、いくつかの選択肢があります。例えば、シート1の右側の「フリーランスによるユニット」というのは、今も、おそらくはこれからも注目されていく形でしょうし、「労働者協同組合」というやり方もあると思います。

キフクトでは、まず日頃の合意形成ということで、対面式にこだわった全員が集まる定例のミーティングを、毎月1回行っています。それは、合意形成していくために、ちょっとした雑談や一緒にランチをとるなどといったことが、思いのほか重要だったりするからです。ただ、月1回集まるだけでは不足するところもありますので、アプリを活用しながら情報共有もしているところです。

合意形成を図る時はチーム全体の和を優先

合意形成を図るときは、全員が納得して決めるようにしていて、多数決では進めないようにしてきました。決を採れば早いのですが、組織のなかに勝ち負けが生まれ、何かぎくしゃくするかもしれません。われわれは、そういうことがないということを優先させ、決められないことは継続審議という形で先送りにしながら進めてきています。

合意形成にこだわるとなかなか決まらないこともありますが、そもそも7人もいれば、全員が同じ考えになることはなかなかありません。そういった考え方を前提に始めるので、合意形成が非常に難しくなります。一方、集まって話すことで、1人では思いつかないような考え方が出てくることを何度も経験しており、このやり方の価値も十分感じています。ビジネスでは、決断のスピードが大事だとよく言われます。しかし、労働者協同組合では、それよりもチーム全体の和を優先させるやり方が合意形成だと考えて進めてきました。

日当は経験や技術によらず一律同額で

お金の分配についても、労働者協同組合では全員で話し合い、どういう給与体系にするかを決めています。われわれは造園業なので、現場に出て1日いくらかの日当が発生するというのが一般的です。今は、人事評価をいかに正確に行い、本人の成果に対するリターンを返すかが重要なテーマになっている企業が多いと思いますが、われわれは人事評価をしない選択をしています。各人の経験や技術に差がある状況ではありますが、現場の日当はあえて一律同額にすることにしました。

ただし、現場では安全管理や品質管理などの責を負うリーダーがどうしても必要になります。そこで、そのリーダーに対しては仕事量の増加分あるいは責任の重さに応じた手当を支給することで、不公平感を除く工夫をしています。

これは先ほど述べた、いかに正確にその人の能力・成果を評価し、それに対する正しい報酬を払うか、といった考え方ではなく、実力も運のうちで、努力することや成果を上げることも1人だけに属するものではないという考え方を基にした分配の方法です。

仕事は各自の希望を尊重しチーム制で進める

仕事の分担に関しても、誰かが舵取り役になって割り振りをするようなことはしていません。最初の頃は担当を決めたこともありましたが、それぞれ本業があって働いていたりしますので、全く機能しませんでした。今は、できる人がやろうというスタイルで業務を進めています。

また、キフクトはたった7人ですが、それでも全員で話し合って物事を進めていこうとすると、どうしてもスピードの部分で遅くなります。そこで、昨年の後半からは、各業務をプロジェクトとして扱うようにして、チームをつくって進めるようにしました。

例えば、「パンフレット作り」に7人のうち3人が手を挙げて、そのチームがデザインなどを決めます。それを全体ミーティングに上げて、皆がOKなら、そのチームで先に進めていく形です。プロジェクトはやりたい人がやるというのが特徴なので、人気のないプロジェクトには誰も手を挙げません。それが今の組織的な課題になっていますが、スピードと全員の納得度のバランスを取るために、組織が必要とする仕事を個人に割り当てるのではなく、各自の希望や意欲を優先する手法を取っています。

既存の経済のなかにもう一つの経済圏をつくる

労働者協同組合の場合、おそらくは仕事をいかにつくっていくかが大きな課題になってくると思います。われわれの昨年1年間の実績を見ると、紹介による仕事が大多数でした。人を介しての仕事でいえば、100%そういう形での受注になります。例えば、労働者協同組合どうしのつながりのなかで生活協同組合のイベントにキフクトとして出展させてもらい、そこでお客様と知り合って仕事を受注する形もありました。

つまり、既存の市場に労働者協同組合として同じ土俵に上がって戦うというよりは、利益を最優先するのではないという考え方を持つ人たちのネットワークなどで、既存の経済のなかに、少し考え方をずらしたもう一つの経済圏をつくることが、労働者協同組合の仕事のつくり方としての道ではないか、と考えてやってきた1年間だったのです。

労働者協同組合は居場所づくりの活動

こうして今までの1年間の活動を振り返ってみて、利益最優先ではなく何をしようとしていたのか──。それは、難しく言えば、共同体をつくろうとしていた。平たく言えば、居場所をつくろうとしていたということに尽きると思います。

このフォーラムに参加している皆さんも、自分が所属している共同体、安心していられたり、誇りを持っていられる場所がいくつあるかを少し考えてみてください。今は地域共同体が崩壊して、ある時代までは共同体の役割を担っていた会社組織も、そういう機能を失いつつあります。こういうことを突き詰めて考えていくと、私自身、自分が所属している共同体がないことに気づき、これはまずいだろうと思い至りました。人が生きていくためには共同体が必要との前提に立てば、労働者協同組合は居場所づくりと言えると考えています。

資本主義社会のなかに発生した共同体の一つとして

先ほど、キフクトは人事評価をしないとお話ししました。そういう話をすると、「非常識だ」とか「新しいね」などと様々な反応が返ってきます。しかし、そのモデルとなるものは、おそらくたくさんあるのです。

ここで少し、人類史の話をしたいと思います。ホモサピエンスの出現は今から20~30万年前になりますが、国家の誕生は6,000年前ですから、97%は国家がない時代で、その間は親族や血縁を中心とする共同体で生活をしてきているわけです。やがて国家が誕生し、産業革命が起こるなどの都市化・文明化が進んでいきますが、そうしたなかでも、そこからはみ出すような形で海賊、遊牧民、少数民族がいたりします。これらもおそらくは一つの共同体のあり方なのでしょうし、同様に、協同組合という組織も、資本主義社会のなかに発生した一つの共同体だと考えています。

なぜ労働者協同組合なのか

さらに言えば、日本の1960~70年代の会社も共同体の一つなのだろうと思います。具体的には、その時代の会社では、内部にいるメンバーに対する平等に非常に気を遣っていて、格差が起きたり、誰かが権力を非常に強く持たないようにするといったことが見え隠れしていました。

われわれが労働者協同組合を設立したときも、おそらく、人間が進めてきたやり方のなかで、今の都市社会とは別の、もう一つのメインストリームとして共同体をつくり、そのなかでお互いを平等に相互扶助しながら生きていくというやり方もおそらくはあったはずですし、たくさんのヒントがあちこちに転がっているわけです。

シート2はキフクトの設立趣意書の一部です。これには、今の社会システムのほうが、ある種特殊な状況のなかで発生したものだという風に視点を変えてみれば、あちこちに別の生き方のヒントがあるのではないか。そのなかで、労働者協同組合もツールとして活用できるのではないかということを考えて活動していることを、この機会にあらためて考えさせられたところです。

プロフィール

佐藤 光宏(さとう・みつひろ)

労働者協同組合キフクト 代表

1977年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、農業体験生、引っ越し助手、交通誘導員、タウン紙記者、塾講師など、職を転々としながら造園の仕事に出会う。2009年に一人親方として独立。およそ10年の事業活動ののち一時休業し、専門学校教員などを経て再始動。2023年、立ち上げメンバーの1人としてキフクトを設立。