パネリストからの報告2 ミドルシニアの働き方の現状を踏まえた労働者協同組合への期待

- 講演者

-

- 小島 明子

- 株式会社日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

- フォーラム名

- 第133回労働政策フォーラム「シニアとフリーランスの新たな働き方の選択肢─労働者協同組合で事業を興す!─」(2024年6月14日-19日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年10月号より転載(2024年9月25日 掲載)

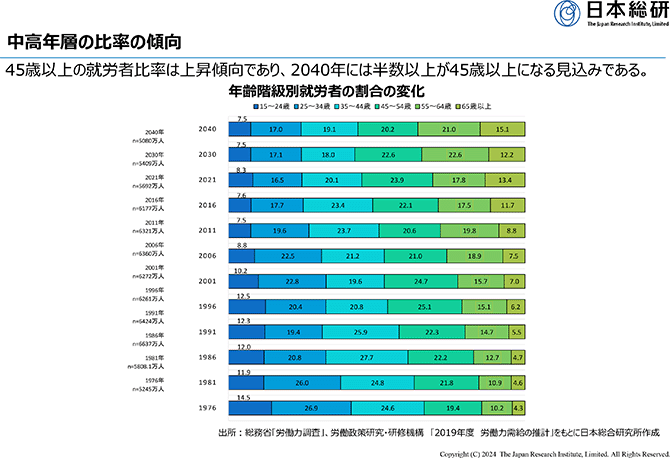

2040年には就労者の半数以上を45歳以上が占める見通し

日本は今、超高齢社会を迎えていると言われます。就労者の比率を年齢階級別にみると、45歳以上の割合は年々上昇傾向にあり、1976年では3割超といったところでしたが、2040年には半数以上を占めることが見込まれています(シート1)。ミドルシニアが中高年齢からどういったキャリアを歩んでいくかを考えていくことが、本当に重要な時代になっていると思います。

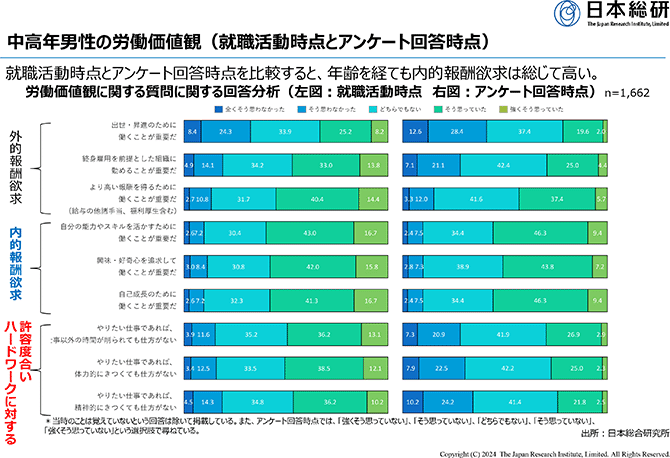

やりがいを求める気持ちは年を取っても変わらない

では、ミドルシニアの働き方の意識は現状どうなっているのか、当社の調査結果のうち、労働価値観に関する設問の回答結果をみていきます(シート2)。中高年齢は45~64歳を対象にしており、調査は男性・女性それぞれに実施していますが、傾向は比較的同じという結果になりましたので、今回は中高年男性の労働価値観を中心に説明します。左側は就職活動時点、右側はアンケート回答時点で尋ねた結果を示しており、回答項目を「外的報酬欲求」「内的報酬欲求」「ハードワークに対する許容度合い」の3つのカテゴリーに分けてみています。

「外的報酬欲求」については、「出世・昇進のために働くことが重要だ」の項目で、「強くそう思っていた(思う)」「そう思っていた(思う)」をあわせた割合が、就職活動時点では3割以上にのぼりますが、アンケート回答時点では約2割まで落ちています。自分のキャリアの先がおおよそ見えてくる年齢なので、出世・昇進したいという気持ちは年齢とともに少しずつ下がってくるのだろうと思います。

「内的報酬欲求」については結構大きい特徴が表れていますが、「自分の能力やスキルを活かすために」や「興味・好奇心を追求して」、「自己成長のために」働くことが重要だとの項目で、同割合は就職活動時点で約半数にのぼり、アンケート回答時点でもこの傾向は変わりませんでした。年を取ると人は自己成長したい、能力を活かして働きたいという意欲が減退すると思われることもありますが、データで分析してみると、実は年を取ってもやりがいを求める気持ちは強く、年齢を経ても変わらないということが明らかになりました。

最後に、「ハードワークに対する許容度合い」については、やりたい仕事であれば「仕事以外の時間が削られても仕方がない」や「体力的にきつくても仕方がない」、「精神的にきつくても仕方がない」の項目で、就職活動時点よりもアンケート回答時点で同割合が低くなりました。若いときはハードワークへの耐性も強いですが、年齢を経ると体力的にも衰えるため、こうした結果が出ることがうかがえます。

全体をみると、出世・昇進したい人は減る一方で、やりがいを求める気持ちは年を取っても変わりません。年齢を経ると長時間労働がやりづらくなったり、体力的な衰えでどうしてもハードワークができなくなったりするところで、世の中では年を取ると能力を活かして働く意欲が減退するという誤解が生じてしまうのではないかと推測します。

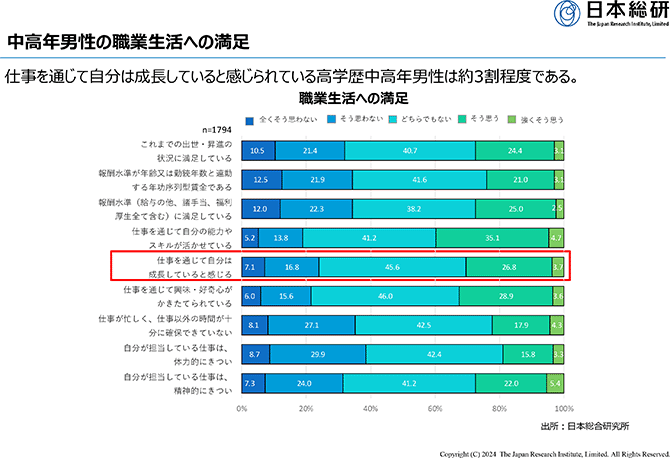

仕事を通じて成長を感じている中高年男性は約3割にとどまる

年を取っても意欲は高いミドルシニア層ですが、職場の環境をみると、そこに大きなギャップを抱えているということもわかっています。シート3は、当社の調査で、職業生活に関する各項目における満足度を尋ねたものです。こちらも男性・女性それぞれ聞いていますが、結果の傾向はおおむね似ているので、中高年男性の結果を紹介します。

「仕事を通じて自分は成長していると感じる」の項目について「強くそう思う」「そう思う」をあわせた割合は約3割にとどまっています。先ほど、中高年になっても成長したい、やりがいのある仕事をしたいという考えは年齢を経ても変わらないと言いましたが、一方で、職業生活でみるとそういった機会が減少し、やりがいを感じられていない中高年層が一定数いることがうかがえます。

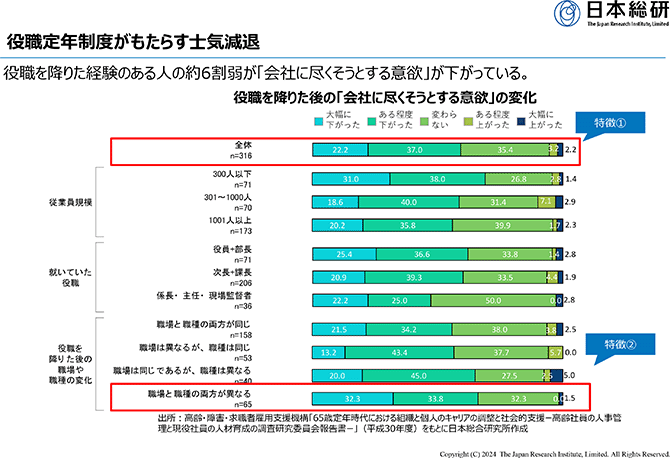

役職定年制度は中高年の士気を下げる面も

大企業では、役職定年制度を設けているところも多いですが、高齢・障害・求職者雇用支援機構の報告書では、役職を降りた経験のある人の約6割が、会社に尽くそうとする意欲が下がっていることが示されています(シート4)。役職定年後は子会社や今までとは異なる部署、異なる仕事に変わるケースが多いですが、職場と職種の両方が異なる場合、より会社に尽くそうとする意欲が下がることも明らかになっています。会社の職場環境としては、役職定年制度を設けて働く環境を変えたことで意欲が減退してしまうことも問題として挙げられると思います。

また、シニア社員と若手社員のコミュニケーションや、給与面での不公平感も課題です。役職定年等で、過去の部下が上司になる逆転現象が多くの企業で起こっていますが、企業活力研究所の報告書によると、地位が逆転することへの抵抗感はシニア層では2~3割程度である一方、若手・ミドル層では6割にのぼっており、コミュニケーションの難しさがあると考えられます。また、年功序列の給与体系の場合、シニア層のほうが仕事の内容に比べて給料をたくさんもらうことに対して、不公平感を持つ若手層が多いことも問題になっています。

職場を変えようと思っても一般事務・サポートの仕事は少ない

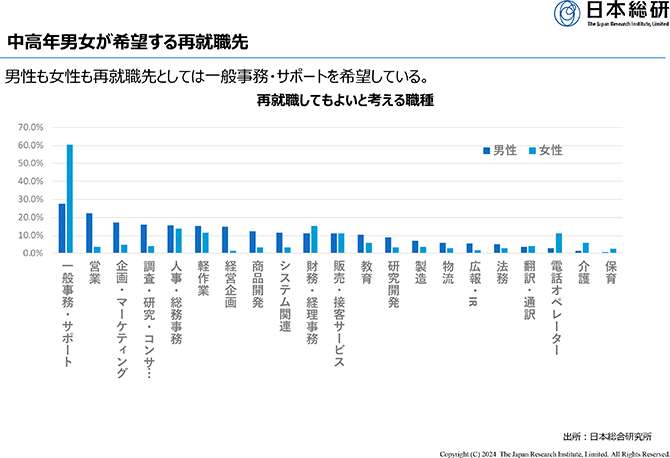

そのような状況下で、職場を変えて、違うところで活躍してみようと思うミドルシニア層もいると思います。当社の調査で、どんな仕事であれば再就職してもよいか尋ねた結果をみると、男性も女性も圧倒的に「一般事務・サポート」を希望していて、「介護」「保育」などを希望する割合は非常に少なくなっています(シート5)。

しかし、一般事務・サポートの仕事は、年を取るとハローワークに行っても求人情報が少なく、ここもミスマッチがあることが世の中の問題の1つとしてよく言われています。マイナビが行った調査で、企業の採用意欲度の結果を業種別にみると、「警備・交通誘導(セキュリティ等)」や「清掃(ビル管理・メンテナンス)」「配送・引越し・ドライバー(陸運)」といった割合が高いです(シート6)。一般事務・サポートの仕事を希望する人が多いですが、実際に求められている業種は体力を使う仕事が多いことがわかります。職場でなかなか自分の能力が活かせないので、心機一転、別の会社に再就職しようと思っても、希望する仕事での再就職が厳しい現状があると言えます。

知り合いのつてを利用したくても友人が少ない

仕事を見つけるとき、知り合いのつてで見つけるケースもあると聞きますが、当社の調査結果では、中高年は友人の数が少ないことが明らかになっています。シート7をみると、自分よりも年齢が10歳以上若い友人がいる割合は、女性のほうが二極化していますが、男性に関しては「0人」が半数以上という結果になっています。ほかに、地域の人と食事の機会があるか尋ねた設問における回答結果でも、約7~8割の中高年が地域の人と交流がないことがわかっており、人間関係においても孤独・孤立が問題になっていることが推測されます。

最近企業でも、今までの仕事をしながらフリーランスでの契約を可能とする雇用形態に取り組んでいるところが出てきています。国内のフリーランスの現状をみると、案外若年層よりもミドルシニアが多くなっています。組織の一員として働くことが主流だった時代から、一人ひとりがどう働くかを考える時代が到来するのではないかと考えますが、もし職場で自分の力を活かしきれないのであれば、フリーランスでスキルや経験を活かして働き続けるという方法もあると思います。

ミドルシニアのセカンドキャリア・新しい働き方につながる

ここまでみてきたミドルシニアの働き方の現状をふまえて、労働者協同組合への期待を2点にまとめます。

1つ目は、ミドルシニアにとってセカンドキャリアや副業・兼業等の新しい働き方の選択肢になることです。やりがいを求める気持ちは強いけれども、職場環境で機会が提供されなかったり、再就職しようとしても自分が望んだ仕事に就けなかったりするミドルシニアは今後増えてくると思います。労働者協同組合という働き方であれば、仲間を集めて自分たちで好きな仕事をおこしていくことにもつながるので、新しい選択肢の1つになり得ます。

一方で、定年後にいきなり労働者協同組合を立ち上げるのは非常に難しいと思うので、副業・兼業が可能な企業に勤めているのであれば、本業をしながら早めに立ち上げて副業・兼業という形で参画しながら、定年後はそちらを本業に切り替えて働いていくというのも1つの方法だと思います。

2つ目は、人とのつながりがある社会づくりの一助になることです。労働者協同組合は、仲間と一緒に仕事をしていくというのがよさでもあるので、こういった働き方が広がることで、地域も含めさまざまな人とつながる社会になっていくのではないかと思います。

プロフィール

小島 明子(こじま・あきこ)

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

1976年生まれ。民間金融機関を経て、2001年に株式会社日本総合研究所に入社。多様な働き方に関する調査研究に従事。東京都公益認定等審議会委員。主な著書に、『「わたし」のための金融リテラシー』(共著・金融財政事情研究会)、『中高年男性の働き方の未来』(金融財政事情研究会)、『女性と定年』(金融財政事情研究会)、『協同労働入門』(共著・経営書院)。

![シニアの再就職の現状

業種別には、[警備・交通誘導(セキュリティ等)]、[清掃、(ビル管理・メンテナンス)]、[配送・引越し・ドライバー(陸運)](72.4%)の採用意欲が高い。

今後のシニア採用意欲:グラフ

出所:「非正規雇用の外国人・シニア採用に関する企業調査(2023年)」(マイナビ調べ)

https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2023/06/2023_kigyou_foreigner-senior-baito-1-1.pdf](/event/ro_forum/20240619/houkoku/images/04-sheet06.png)