パネリストからの報告1 企業における高年齢者が活躍できる環境の整備と労働者協同組合

- 講演者

-

- 福田 隆行

- 堀法律事務所 弁護士

- フォーラム名

- 第133回労働政策フォーラム「シニアとフリーランスの新たな働き方の選択肢─労働者協同組合で事業を興す!─」(2024年6月14日-19日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年10月号より転載(2024年9月25日 掲載)

日本では急速な少子高齢化、人口減少が進んでおり、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境の整備が求められているところです。2021年4月1日に高年齢者雇用安定法が改正され、企業に70歳までの就業機会の確保が努力義務として規定されましたが、本日はこの就業機会確保措置の選択肢の1つとして、労働者協同組合が活用できるのではないかという視点で、お話しします。

65歳までの定年の引き上げ等、雇用確保措置を義務づけ

はじめに、高年齢者雇用安定法の枠組みを説明します。第8条では、事業主が定年を定める場合は、定年は60歳を下回ることができないとし、第9条では、65歳までの雇用確保措置を取ることが義務づけられています。雇用確保措置は、①65歳までの定年の引き上げ②定年制の廃止③65歳までの継続雇用制度の導入──の3つのうちいずれかを講じることとしています。このうち③は、定年に達した人をいったん退職させ、新たに雇用契約を締結する「再雇用制度」と、定年に到達した人を退職させずに引き続き雇用する「勤務延長制度」に分けられます。

継続雇用制度を採用した場合、適用者は原則として希望者全員になり、継続雇用を拒否することはできません。また、継続雇用は自社もしくは子会社・親会社といった特殊関係事業者で行わなければならないため、それ以外の他社で継続雇用する場合は、この雇用確保措置には当たらないことに注意が必要です。この点は、後ほど説明する70歳までの就業確保措置とは異なっています。

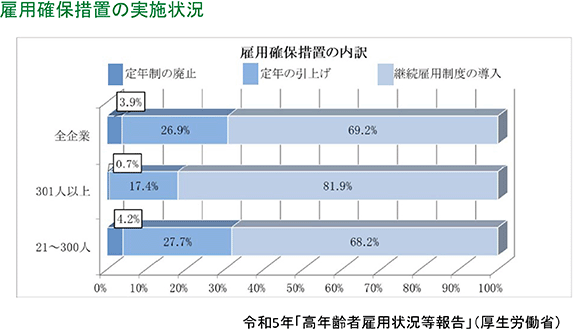

厚労省調査では継続雇用制度の導入が7割

雇用確保措置の実施状況について、2023年度の厚生労働省の調査結果をみると、全企業の回答結果では「定年制の廃止」が3.9%で最も少なく、「定年の引き上げ」が26.9%、「継続雇用制度の導入」が69.2%となっています(シート1)。

「定年制の廃止」を導入すると、60歳以上も働きたいと考える多くの高年齢者の勤労意欲を高めることにつながりますし、企業は高年齢者がこれまで職務で養ってきた知識・経験を活用することができます。他方で、高年齢労働者の人数が増え過ぎると従業員の年齢構成のバランスが取れなくなったり、人件費の負担が増えることになるので、調査結果のとおり、採用している企業が少ないのではないかと考えます。また、「定年の引き上げ」についても、「定年制の廃止」と同様のメリット・デメリットがあると思います。

「継続雇用制度の導入」は多数の企業が採用していますが、このうち「勤務延長制度」は、延長した後に労働条件を引き下げることが難しく、結果として人件費の負担増加につながることがデメリットのため、おそらく「再雇用制度」を採用している企業が多いのではないかと考えています。

70歳までの就業確保措置は努力義務として規定

次に、2021年4月1日に改正された部分をみますと、第10条の2では、65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務として位置づけられています。就業確保措置は、①70歳までの定年の引き上げ②定年制の廃止③70歳までの継続雇用制度の導入④創業支援等措置──の4つのうちいずれかです。

①~③の内容は65歳までの雇用確保措置とほぼ同様ですが、継続雇用制度については65歳までの場合と異なり、対象者を限定する基準を設けること、特殊関係事業者以外の他社で継続雇用することを可能とする規定になっています。また、④の創業支援等措置は雇用に依らないもので、制度は2種類に分かれます(内容は後述)。なお、創業支援等措置のみを講じている場合は、過半数労働組合などの同意を得る必要があることには注意が必要です。

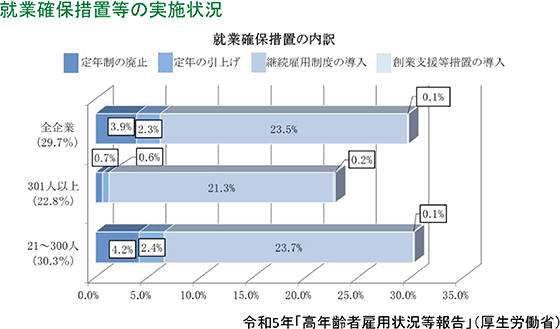

就業確保措置等の実施状況について、2023年度の厚生労働省の調査結果をみると、何らかの就業確保措置を講じている企業は全体の3割程度にとどまっています(シート2)。65歳までの雇用確保措置と同様に、「定年制の廃止」や「定年の引き上げ」を採用している企業は少数で、大半が「継続雇用制度の導入」という結果でした。「創業支援等措置の導入」は全体の0.1%にとどまっており、ほとんど採用されていない結果となっていますが、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境の整備という視点で考えたときに、この創業支援等措置の活用が有効ではないかと考えています。

業務委託契約を結ぶことで自社の業務に精通する元従業員を活用

創業支援等措置の活用について、まず2種類の制度を説明すると、1つ目の「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度」は、企業が定年退職した人と業務委託契約を結び、フリーランスとして働いてもらう形です。雇用契約のように企業の指揮命令下で働くわけではなく、対等な関係で委託業務を行ってもらうことになります。

業務委託契約を締結する際の企業側のメリットの1つは、必要なときだけ専門性が高い人材、かつ、元従業員で自社の業務に精通している人を活用できるということです。また、労働法の規制を受けないことになり、経費の削減につながる面もあると思います。他方で、会社の指揮命令下には置けないので、場合によっては業務の品質管理が難しくなるというデメリットもあります。

働く側のメリットは、自分のスキルに特化した仕事ができ、自分のスタイルで働けるということです。その一方でデメリットとしては、収入の保障がなくなるので生活が不安定になったり、社会保険関係の保護が受けられないことが挙げられます。また、これは人によってメリットにもデメリットにもなり得ますが、仕事の受注から納品まで、すべての作業を自分自身でこなさないといけません。

フリーランスというと、若者の働き方の印象が強いかもしれませんが、内閣府が2020年に公表した実態調査結果によると、フリーランスの年齢構成は40歳以上のミドルシニア層が7割以上を占めており、なかでも「60歳以上」が30%と1番多くなっています。これまで築いてきた人脈や経験、スキルなど、独立できるだけの力を持っている人も少なくないので、定年後にフリーランスとして働くことは現実的な選択肢ではないかと思っています。

社会貢献事業の実施団体として労働者協同組合を活用

2つ目の「70歳まで社会貢献事業に従事できる制度の導入」は、社会貢献事業の実施主体でさらに、①事業主が自ら実施する社会貢献事業②事業主が委託・出資・資金提供等する団体が行う社会貢献事業──の2種類に分かれますが、2つ目の社会貢献事業を行う団体として労働者協同組合をぜひ活用してもらいたいと思っています。労働者協同組合は、出資原則、意見反映原則、従事原則という3つを基本原理とし、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としている非営利法人です。多様な働き方、多様な雇用機会を創出しながら地域課題の解決に資する事業を行っているので、まさに社会貢献事業を行っている団体と言えます。

活用方法の手順として、まず労働者協同組合と、企業が連携する必要があります。具体的には、労働者協同組合が高年齢者に対して社会貢献事業に従事する機会を提供することを約束する契約を締結します。連携してもらえる労働者協同組合は、すでに活動しているところのほかにも、例えば現従業員やOB・OG、退職者による労働者協同組合の立ち上げを企業が支援し、そこと提携する方法も考えられます。

次に、企業が連携した労働者協同組合に業務を委託するか、出資してもらうことが必要です。ここでいう出資は社会貢献事業の円滑な実施に必要な援助とされており、資金提供以外にも、例えば事務スペースを提供するといったことも該当します。注意点としては、法人が労働者協同組合の組合員になることはできないとされているので、例えば労働者協同組合に株式会社が出資して組合員になるという形は取れません。

最後に、就業規則などを変更し、退職した人が組合員となって働ける制度を設けてもらうことになります。70歳までの継続雇用制度などの高年齢者の就業確保措置とあわせてこの制度を設けると、過半数労働組合などの同意が必須でなくなるので、高年齢者の働き方の選択肢の1つとして導入を検討してもらえればと思っています。

多様な働き方の実現やモチベーション維持につながる

労働者協同組合を活用するメリットについて、働く側の視点でみると、労働者協同組合では組合員が意見を出し合って働き方を決めていくことになるので、組合員の年齢、健康状態、家庭の事情などを考慮した多様な働き方を実現することができます。また、組合(組織)に属しながらも主体性を持って働くことができるのでモチベーションの維持につながりますし、労働者協同組合との間では労働契約を結ぶ必要があるので社会保険関係の保護も受けられます。

企業側のメリットとしては、契約の相手方が法人になるので、フリーランスの個人に発注するよりも一定の規模で業務を委託できます。また、労働法の規制を受けないこと、社会貢献につながることも挙げられますので、働く意欲を持っている高年齢者が活躍できる環境の整備として、労働者協同組合の活用をぜひ検討してほしいと思っています。

プロフィール

福田 隆行(ふくだ・たかゆき)

堀法律事務所 弁護士

1981年生まれ。2004年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2007年慶應義塾大学大学院法務研究科法務専攻修了、2008年弁護士登録(第二東京弁護士会)。堀法律事務所所属。中小企業を中心とした一般企業法務(人事・労務,債権回収,不動産,倒産等),一般民事事件全般を取り扱う。近著『協同労働入門』(共著。経営書院)、『増補改訂版 あなたが変える裁判員制度~市民からみた司法参加の現在』(共著。同時代社)。