報告 労働者協同組合の概要と設立状況等

- 講演者

-

- 水野 嘉郎

- 厚生労働省 雇用環境・均等局 労働者協同組合業務室長

- フォーラム名

- 第133回労働政策フォーラム「シニアとフリーランスの新たな働き方の選択肢─労働者協同組合で事業を興す!─」(2024年6月14日-19日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年10月号より転載(2024年9月25日 掲載)

労働者協同組合法の概要

地域のみんなで課題を解決する新たな法人制度

はじめに労働者協同組合の概要と設立状況を説明します。労働者協同組合法は2022年10月に施行されました。労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという新しい法人制度です。地域の活動を行う法人格にはNPOや株式会社などがありますが、2022年10月から、法人格を持つ組織の1つに労働者協同組合が加わることになりました。

労働者協同組合の基本原理は、①組合員が出資すること②その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること③組合員が組合の行う事業に従事すること──の3つです。つまり労働者協同組合では、働くということが基礎となっています。

多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組む選択肢である労働者協同組合法が成立した背景には、少子高齢化によって人口が減少する地域において、介護、障害福祉、子育て支援、地域づくりなどの幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされていることがあります。

また、これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人々は、それぞれのさまざまな生活スタイルや多様な働き方が実現されるよう、NPOや企業組合といった法人格を利用したり、あるいは任意団体として法人格を持たずに活動しているという状況が法律の成立以前からありました。

しかし、これらの既存の枠組みでは、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなど、いずれも一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織が求められていました。こうしたなか、2020年12月に労働者協同組合法が全会一致で国会で成立、公布されました。

ポイントは2つあります。1つは、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の1つになることです。もう1つは、各地でさまざまな事業が展開されることで、地域づくりのなかでの重要な役割を担うことが期待されているという点です。

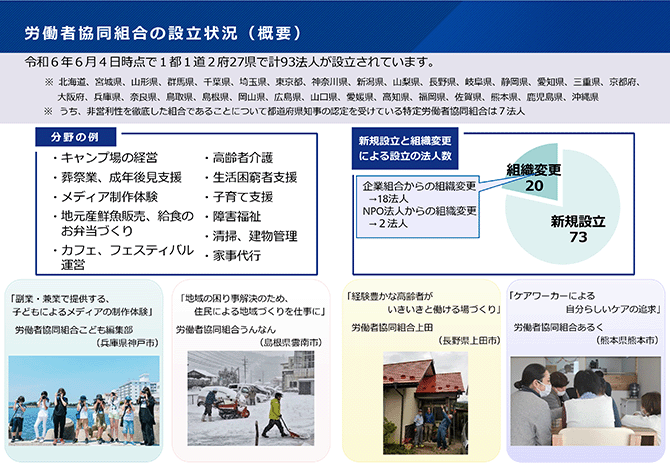

2024年6月時点で100近くの法人が設立

労働者協同組合は、2024年6月4日時点で1都1道2府27県に計93法人が設立されています(シート1)。法施行前に活動していたNPOや企業組合は、一定の期間は組織変更が可能です。そのため、93法人のうち20法人は組織変更によるもので、新規設立は73法人です。キャンプ場の経営、葬祭業、成年後見支援、メディア制作体験など、さまざまな分野の法人が運営されています。

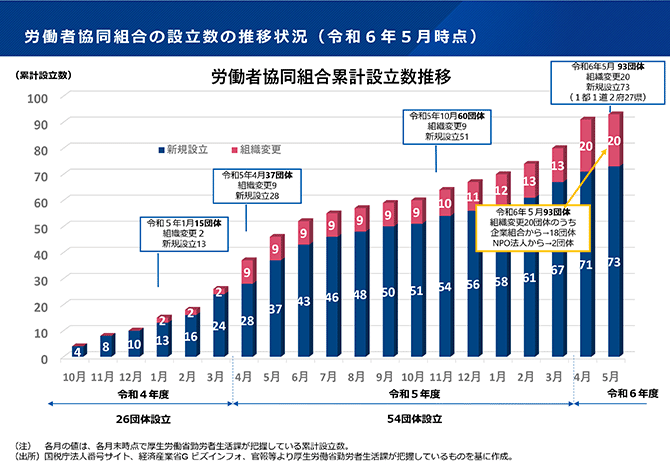

設立数の推移をみると、2022年10月以降、現在に至るまで順調に増えています(シート2)。

地域の多様なニーズに応じた事業が可能

労働者協同組合には主に6つの特色があります。1つ目が、介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)等の地域において多様なニーズに応じた事業ができることです。ただし許認可等が必要な事業ではその規制を受けます。

唯一できないのは労働者派遣業です。その理由は、労働者がお金を出し合って運営を議論しながら働くという労働者協同組合の哲学と異なるためです。

組合員の議決権、選挙権は平等

2つ目が非常に大きいポイントですが、組合員の議決権、選挙権が平等であることです。株式会社の場合は、株式の保有数に応じた、つまり出資額に応じた経営権となります。労働者協同組合は出資額にかかわらず、組合員は平等に1人1個の議決権と選挙権を持ちます。

出資金額に法律の定めはないため、法人によって状況は異なります。1人1口5万円の場合もあれば、1万円の場合もあります。何口出資しても議決権と選挙権は1人1個です。

簡便に法人格を取得可能(準則主義)

3つ目として、簡便に法人格を取得でき、契約などができます。認証主義のNPO法人や認可主義の企業組合とは異なり、労働者協同組合では行政庁による許認可等を必要としません。法律の要件を満たし、登記をすれば法人格が付与される準則主義を採用しています。ただし都道府県庁の指導監督はあります。

NPO法人の設立には10人以上の構成員を集める必要がありますが、労働者協同組合では3人以上の発起人が揃えば設立が可能です。

労働者協同組合の設立の流れを説明すると、まずは発起人を3人以上集めます。次に必要書面を作成します。そのなかでは定款、事業計画、収支予算などを作成します。次に創立総会の公告・創立総会です。総会では定款の承認のほか、事業計画書、収支予算の議決、役員(理事・監事)の選挙などを行います。その後、出資の払込みとなり、代表理事は組合員に1回目の出資の払込みをさせます。その後、法務局に設立の登記申請をします。組合が成立したら、登記後2週間以内に行政庁である都道府県知事に届出をします。そして社会保険・労働保険の加入、36協定・就業規則の届出、税務関係の届出などの事業開始の準備を終えると、事業の開始となります。

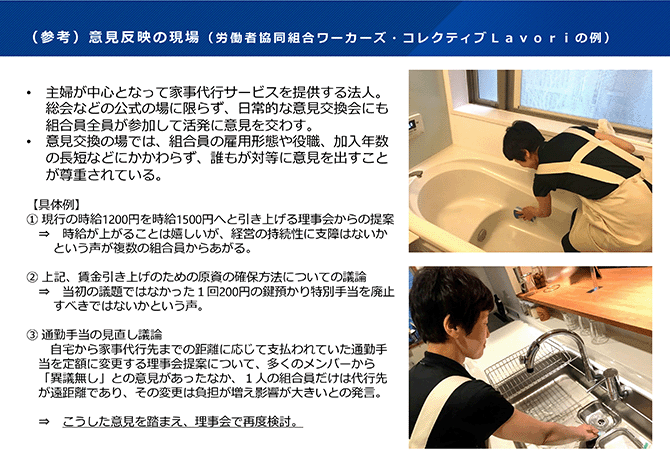

4つ目は意見反映の重視です。事業の実施にあたり、組合員の間で平等の立場で話し合い、合意形成をはかります。法律上、法人の定款にはどのように意見反映を行うかについて明記します。意見の反映状況とその結果は総会の報告事項となります。この意見反映の具体的な例としては、シート3のワーカーズ・コレクティブLavoriの事例をご覧ください。

組合員は労基法等の「労働者」として保護される

5つ目は非常に大きなポイントで、労働者協同組合の組合員は労働契約を締結する必要があります。組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

最後に6つ目として、労働者協同組合は非営利法人に分類されます。つまり、出資額に応じた配当はできません。ただし、利益から一定の控除額を除いた剰余金について、組合員の話し合いによって、組合の事業に従事した分量に応じて払うこと(従事分量配当)は可能です。

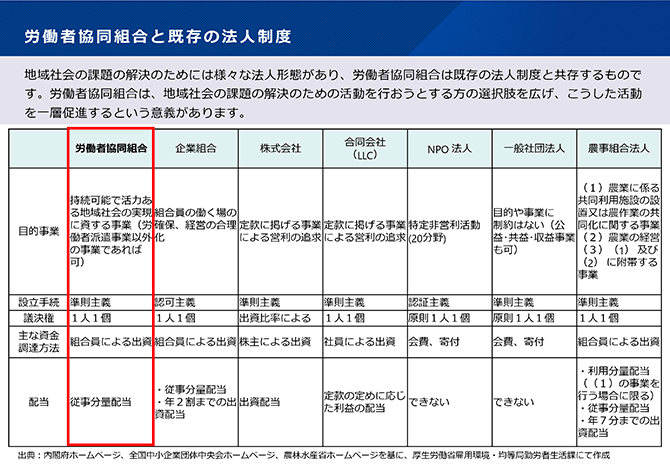

シート4は労働者協同組合と既存の法人制度の違いを整理しています。

労働者協同組合法第1条にも書かれているように、この法律の目的は「持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること」です。企業組合と比べると、組合員の働く場の確保や経営の合理化という観点に違いがあります。

地域社会の課題解決のためにはさまざまな法人格があり、労働者協同組合は他の既存の法人と共存するものです。労働者協同組合には、地域社会の課題解決のために活動を行おうとする方の選択肢を広げて、そうした活動を一層促進するという意義があると考えています。

法施行後に見えてきたニーズ

副業・兼業という働き方にも対応

労働者協同組合法の施行から約1年半が経過しました。ここからは、施行後に見えてきたニーズを、実際の事例も交えながら4つ紹介します(シート5)。

1つ目のニーズは、副業・兼業という働き方です。本業を持ちながらも、仲間と協力しながら、自分らしく働く場をつくりたいというニーズがあります。

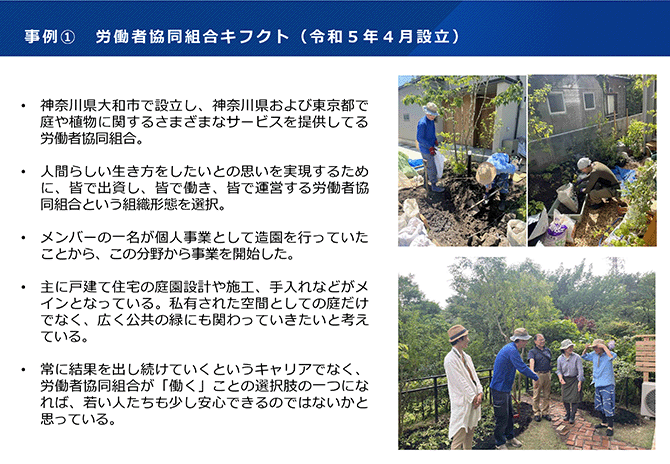

例えば、パネルディスカッションにも登壇する労働者協同組合キフクトは、さまざまなバックグラウンドを持つ人が副業・兼業という形で参画し、造園の活動を行っています(シート6)。

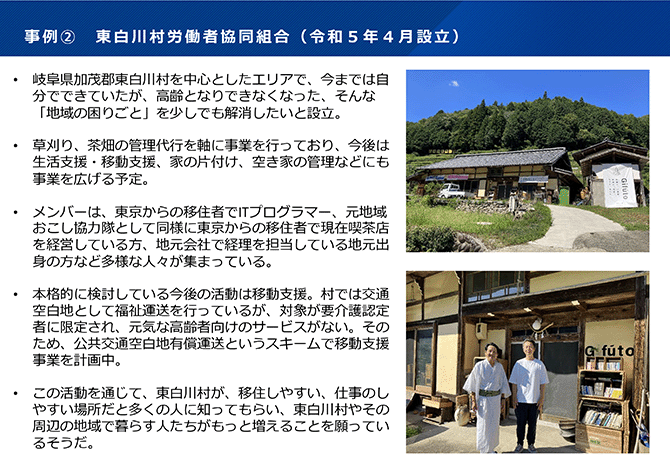

2つ目のニーズは、自治会や地域おこし協力隊による地域コミュニティの活性化です。東白川村労働者協同組合は、岐阜県の東白川村を中心としたエリアで地域の困りごと解消を目的に設立されました。メンバーは東京からの移住者のITプログラマー、元地域おこし協力隊の東京からの移住者、地元の会社で経理を担当していた人などです。

こうした多様なメンバーが集まり、草刈りや茶畑の管理代行などに取り組んでいます。今後の本格的な活動として移動支援のサービスも検討しています(シート7)。

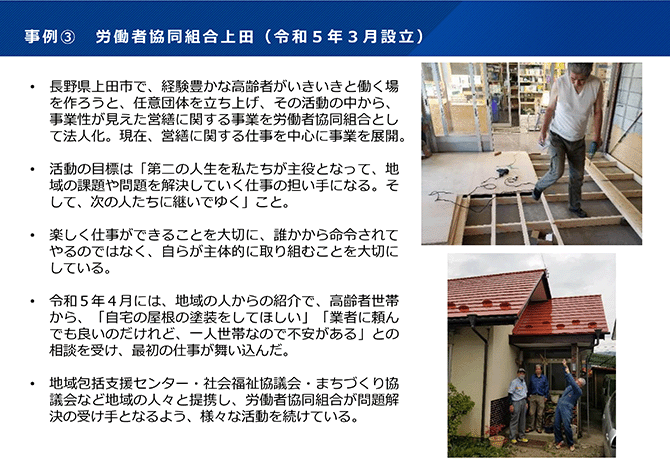

3つ目のニーズは、シニア世代の健康や生きがい・仕事おこしです。パネルディスカッションに登壇する労働者協同組合上田(労協うえだ)は、メンバーに電気工事に長く従事した人がいることをふまえて、自分たちの能力を生かしながら地域の困りごとの解決を図る取り組みをしています。地域包括支援センターや社会福祉協議会などの地域の関係者とも協力しながら、地域の困りごとに対して経験豊かな高齢者に活躍してもらうという点で、代表的な事例になると思います(シート8)。

ケアワーカーが自分らしいケアを追求

4つ目のニーズは、ケアワーカーによる自分らしいケアの追求です。労働者協同組合うつわは、訪問介護事業所の管理者やサービス管理責任者、登録ヘルパーが集まって設立されました。これまでの職場では自分たちが理想とするケアができないという悩みがあったなかで、自分たちで運営にも関わりながら自分たちが本当にやりたいケアを行いたいと立ち上げられました(シート9)。

そのほかにも、不登校児などのためのフリースクール運営、歯科医院、音楽フェスティバルの運営、当事者による認知症カフェの運営など、さまざまな分野で労働者協同組合の活動がなされています。今後さらに可能性が広がっていくと思います。

厚生労働省の取り組み

労働者協同組合の魅力を発信

最後に、厚生労働省の取り組みを紹介します。厚生労働省では労働者協同組合のさまざまな取り組み、魅力、可能性を多くの方々に知ってもらうために、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を公開・運営しています。そのなかでは好事例の記事や関係者へのインタビューなども掲載しています。

また、労働者協同組合のホットトピックをお伝えするメルマガ「ろうきょうマガジン」の配信も行っています。さらに厚生労働省公式YouTubeチャンネルでは、労働者協同組合の活動動画を掲載しています。随時更新していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

モデル事業を全国5地域で実施

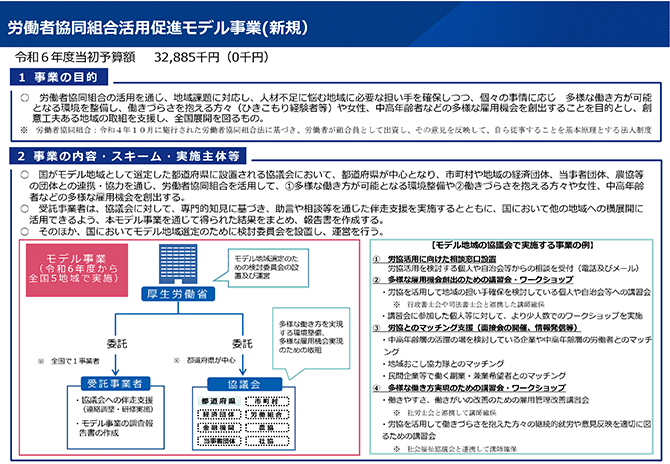

地域での労働者協同組合の活用をより進めていくため、2024年度から3カ年でのモデル事業を全国5地域で実施します。

モデル地域に選定された都道府県に設置された協議会で、市町村や経済団体、当事者団体と連携しながら、多様な働き方が可能となる環境整備や、多様な雇用機会の創出を目指します(シート10)。

プロフィール

水野 嘉郎(みずの・よしお)

厚生労働省 雇用環境・均等局労働者協同組合業務室長

1982年生まれ。一橋大学社会学部卒業後、2005年(平成17年)厚生労働省入省。社会人3年目で新潟県上越市にて生活保護ケースワーカーを経験。その後、本省で介護保険、食品安全、水道、子育て支援などを担当。2022年8月から現職。労働者協同組合の周知・広報活動に全国各地を飛び回っている。