調査報告 職場における能力開発の現状と課題

- 講演者

-

- 荒川 創太

- 労働政策研究・研修機構 調査部 主任調査員補佐

- フォーラム名

- 第113回労働政策フォーラム「職場における能力開発の現状と課題」(2021年2月19日-22日)

調査の概要

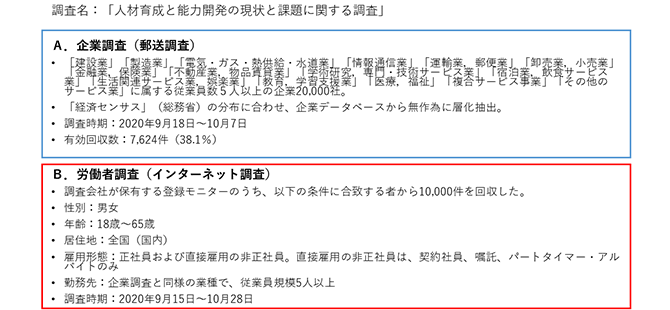

昨年(2020年)に行ったアンケート調査の結果を用い、職場における能力開発の現状がどうなっているのか報告したいと思います。調査は、「人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査」と題し、企業、労働者それぞれに対して行いました。

調査方法などはシート1のとおりです。企業調査では、対象業種を厚生労働省の「能力開発基本調査」に合わせているのですが、30人以上の企業を対象とする同調査と違い、この調査では5人以上と中小企業も対象に取り込んでいるところが特色です。一方、労働者調査は、インターネットモニターを対象としたインターネット調査で、企業調査で対象とした業種・企業規模での労働者の人数分布を経済センサスで調べ、その分布状況に合わせた形で1万人のサンプルを集めました。この報告では、労働者調査の結果については、正社員の回答に絞って紹介していきます。

企業による人材育成・能力開発の現状

能力開発方針を企業主体で決定との企業が約6割

では、調査結果の報告に入りますが、四つの柱を立ててお話ししていきます。まず、企業による人材育成・能力開発の現状を確認したうえで、次に、労働者側の能力開発の受講状況を見ていきたいと思います。その後、企業と労働者が人材育成・能力開発の効果をどう捉えているのかを確認し、最後に課題も含めて、企業、労働者が今後の能力開発をどのように見通しているのか、紹介したいと思います。

初めに、企業による人材育成・能力開発の現状ということで、能力開発に対する企業のスタンスがどのようになっているのか見ていきたいと思います。

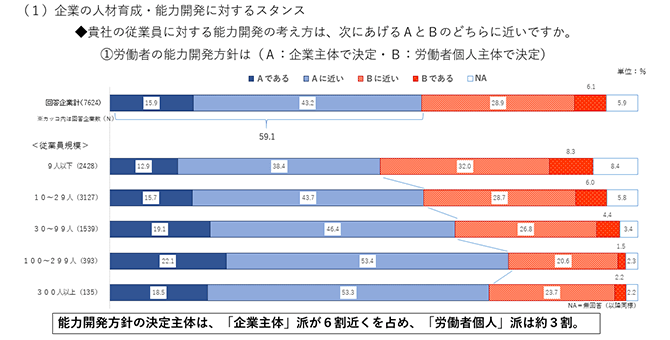

シート2のグラフは、企業に対して労働者の能力開発方針を企業主体で決定するのか、それとも労働者個人主体で決定するのか、どちらの考え方に近いのかを尋ねた結果です。「企業主体で決定である」と「企業主体で決定に近い」を合わせた企業主体であるとの考えを持つ企業が、59.1%とほぼ6割を占めています。企業規模(従業員規模)別に見ても、規模が小さい企業では労働者個人主体で決定との割合も高まってきますが、企業主体で決定との回答が優勢となっています。

教育訓練の範囲として労働者全体を重視する企業が6割

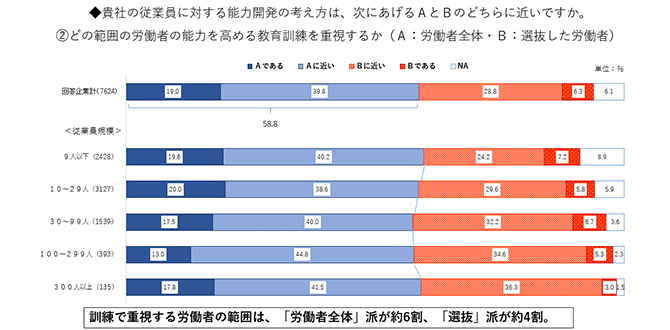

シート3のグラフは、どの範囲の労働者の能力を高める教育訓練を重視するか尋ねた結果です。「労働者全体である」と「労働者全体に近い」を合わせた労働者全体との考え方の企業は58.8%と約6割で、選抜した労働者との考えを持つ企業よりも高い割合となっています。

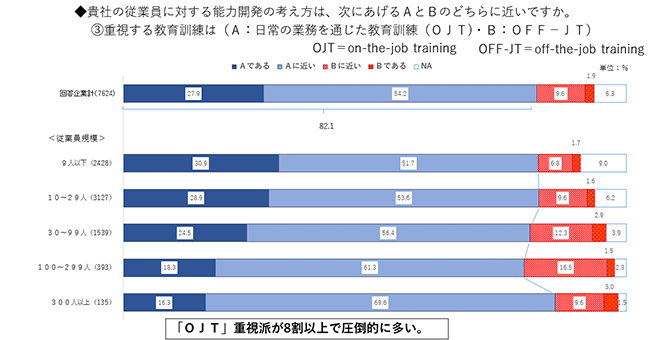

シート4で、日常の業務を通じた教育訓練、すなわちOJTと、職場を離れて行う教育訓練であるOFF-JTのどちらを重視するのか尋ねた結果を見ていくと、「OJTである」と「OJTに近い」を合わせたOJT重視の企業が8割(82.1%)と圧倒的に多くなっており、規模別にみると、中小企業ではよりOJTの傾向が強まる傾向が見られます。

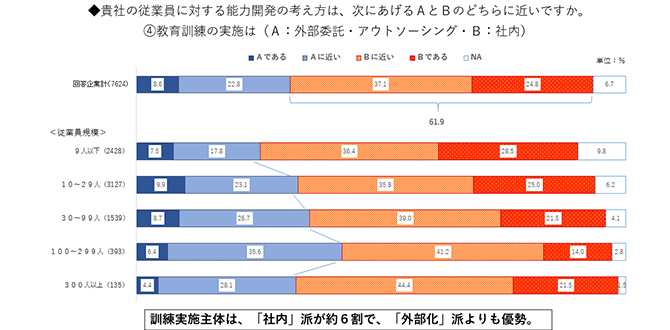

教育訓練は社内実施派の企業の方が外部委託派より多い

教育訓練の実施について、外部委託やアウトソーシングをするのか、それとも社内で行うのか、どちらの考え方に近いのかについて尋ねた結果では(シート5)、「社内である」と「社内に近い」を合わせた社内実施派が約6割(61.9%)となっています。規模別にみると、大企業になるほど外部化の考え方の回答割合が多少高まってくる傾向は見えてくるのですが、絶対的な割合の高さを見れば社内派のほうが優勢となっています。

こうして見てくると、わが国の企業の人材育成・能力開発は、企業が主体となって、また、OJTを中心に労働者全体の能力の底上げを図るという従来のスタイルが今も基本となっていると言えると思います。

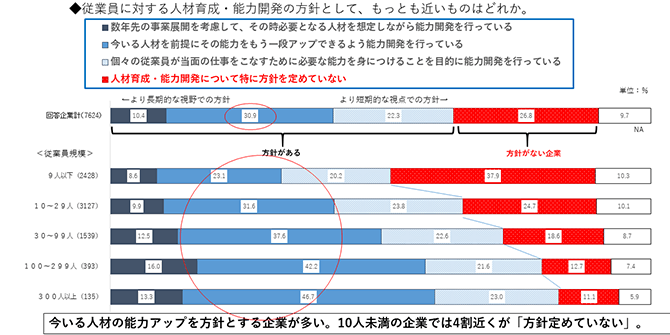

育成の方針では今いる人材を前提にレベルアップさせる企業が最多

次は、実際の企業の人材育成・能力開発の取り組み状況を見ていきます。シート6は、企業がどのような人材育成・能力開発の方針を採っているのか尋ねた結果になります。「数年先の事業展開を考慮して、その時必要となる人材を想定しながら能力開発を行っている」「今いる人材を前提にその能力をもう一段アップできるよう能力開発を行っている」「個々の従業員が当面の仕事をこなすために必要な能力を身につけることを目的に能力開発を行っている」「人材育成・能力開発について特に方針を定めていない」──の四つの選択肢から最も近いものを一つ選んでもらったところ、「今いる人材を前提にその能力をもう一段アップできるよう能力開発を行っている」との方針を採る企業が約3割(30.9%)で最も多い結果となりました。

これを規模別に見ると、規模が大きくなるほど長期的な視野に立った方針を採る企業割合が高くなる一方で、小さい企業になるほど方針がない企業の割合が高くなり、9人以下の企業になると「方針がない」が4割近くにのぼります。

また、方針があっても、それが従業員に浸透していなければ会社の考え方が伝わらないことになりますが、「方針がある」とした企業の7割以上(73.5%)は浸透している(「浸透している」+「ある程度浸透している」)との認識を持っていました。

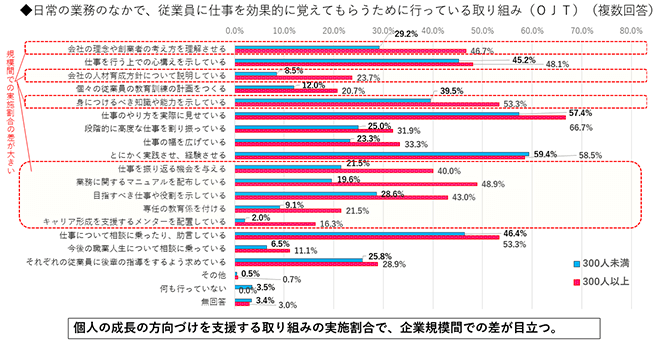

個人の成長の方向づけに資する取り組みの実施割合では大企業と中小企業で差

企業がどのような取り組みを実施しているのかを見ていきたいと思います。シート7は、実施しているOJTの取り組みを複数回答で挙げてもらった結果です。「仕事のやり方を実際に見せている」や「とにかく実践させ、経験させる」といった基本的な活動については、規模にかかわらず、高い実施割合となっているのですが、赤い点線で囲んだとおり、例えば「身につけるべき知識や能力を示している」や「目指すべき仕事や役割を示している」など、個人の成長の方向づけに資するような取り組みの実施割合では、大企業と中小企業で大きな差が表れています。

OFF-JTの実施状況を見ると、2019年4月からの1年間で実施した企業は32.1%と約3割となっています。OFF-JTの実施割合は、企業規模による差がとても大きく、300人以上では7割(71.9%)が「実施した」としているのに対し、9人以下では10%台(15.8%)にとどまります。

実施したOFF-JTについて、対象とする社員層、どこが実施主体だったか、そして、訓練の内容を尋ねた結果を見ると、対象としては、「中堅社員(新入社員・管理職以外)」を7割以上(72.1%)の企業が挙げています。実施主体では、「業界団体」を4割(40.4%)の企業が挙げ、「民間教育訓練機関」を挙げた企業は3割弱(27.4%)となっています。訓練内容としては、全体的に基本的な知識・技能に関する回答割合が高くなっています。

従業員の自己啓発に対する支援の状況を見てみます。2019年4月からの1年間で自己啓発支援を行った企業は25.2%で、4社に1社の割合です。OFF-JTと同じように規模間での実施割合の差が大きく、300人以上では6割以上(63.7%)にのぼりますが、9人以下では10%台(15.7%)にとどまっています。どのような内容の自己啓発支援が行われているかを見ると、「受講料などの金銭的援助」を中小企業(300人未満)も大企業(300人以上)も約8割(それぞれ79.4%、84.9%)が挙げている一方、「教育訓練休暇(有給、無給の両方を含む)の付与」や「就業時間の配慮」の回答割合は規模にかかわらず3割以下の回答となっています。

このように、企業の取り組みの現状では、規模による取り組みの差がやや目立つ結果となっていることが分かります。そもそも人材育成方針がない企業は、規模の小さい企業ほど多くなっていますし、OFF-JTや自己啓発支援の従業員への提供機会は大企業に比べ見劣りすると言わざるを得ません。

労働者(正社員)の人材育成・能力開発の取り組みの受講状況

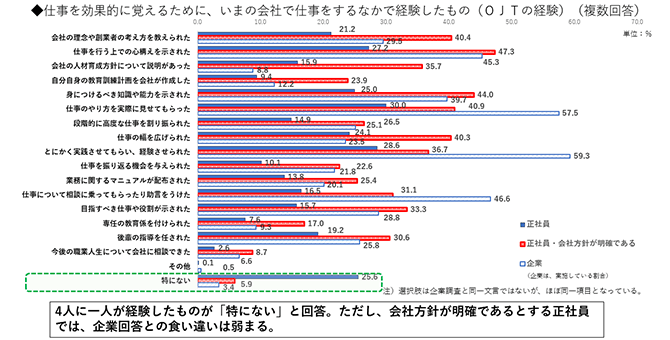

会社の育成方針が明確である正社員ではOJTの経験がないと認識する割合は低い

今度は労働者側から能力開発の実施状況を確認していきたいと思います。シート8のグラフは、今の会社でどのようなOJTを経験したか尋ねた結果です。濃い青の棒が正社員全体での経験割合で、赤い棒が「会社の能力開発の方針が明確である」と回答した正社員だけで見た経験割合です。薄い青い棒は、参考的に比較できるよう、企業側の実施割合を並べてみました。

これを見ると、点線で囲んだところですが、正社員では「特にない」と回答した人が25.6%と4人に1人の割合におよんでいます。やや高い割合の印象を受けるのですが、会社方針が明確である正社員で見ると、5.9%にまで低下します。他の項目でも総じて会社方針が明確である正社員のほうが、経験したとする割合が高くなっており、育成方針を従業員にきちんと伝えていないと、OJTとして行っていることが訓練の一環であると従業員に認識されない側面があるのかもしれません。

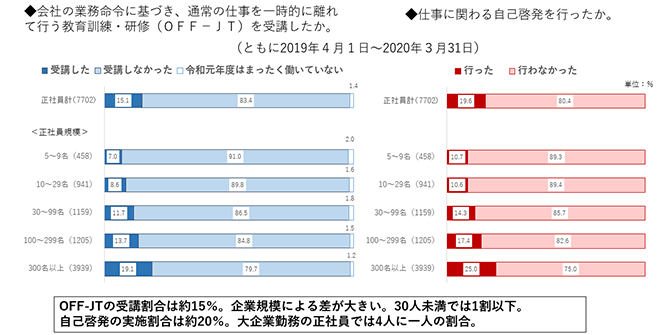

労働者のOFF-JTの受講と自己啓発の実施状況を見ていくと(シート9)、2019年4月からの1年間でOFF-JTを受講した正社員は約15%(15.1%)で、自己啓発を行った正社員は約2割(19.6%)にとどまりました。

労働者側から見た能力開発の取り組み状況をまとめると、OJTについては、会社の方針の伝達状況などで訓練の実感に差が出てくる可能性があるのですが、OFF-JTの受講と自己啓発については、労働者調査で見てもそれほど高い実施状況にはないことが確認できるのではないかと思います。

人材育成・能力開発の効果(企業、労働者双方の実感)

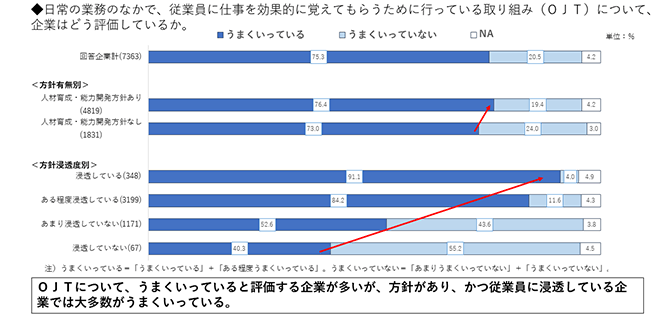

75%の企業が従業員へのOJTをうまくいっていると認識

ここからは、能力開発の効果を企業、労働者がどう捉えているのか見ていきたいと思います。まずは、企業が従業員に対して行っているOJTをどう評価しているかですが、「うまくいっている」との認識がある企業が75.3%で、大半の企業が肯定的に評価しています(シート10)。育成方針がある企業とない企業とで分けて見ると、方針がある企業(76.4%)の方が3ポイント程度「うまくいっている」とする割合が高くなっています。

また、同じシートのグラフで、育成方針の従業員への浸透度別に見ると、浸透している企業では9割(91.1%)が「うまくいっている」と認識しているのに対し、浸透していない企業では4割(40.3%)にとどまり、方針があっても浸透度の違いによって評価の状況が異なってくることがうかがえます。

OFF-JTについて企業、労働者ともに9割近くが効果があると認識

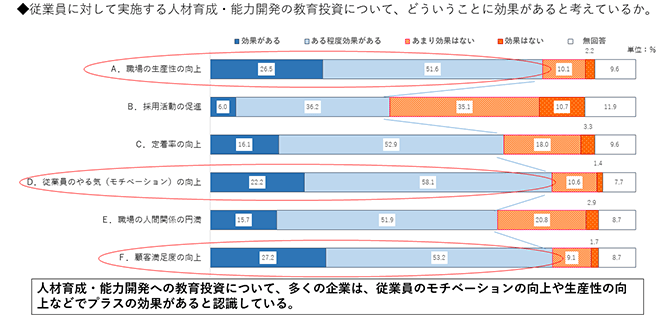

OFF-JTについて企業がどのように評価しているのかを見ると、9割近く(87.8%)が「効果があった」と回答しており、企業規模にかかわらず効果を感じている状況となっています。シート11は、企業が、従業員に対して実施する人材育成・能力開発の教育投資についてどういうことに効果があると考えているか尋ねた結果ですが、グラフが示すとおり、特に「職場の生産性の向上」「従業員のやる気(モチベーション)の向上」「顧客満足度の向上」ではそれぞれ、約8割と多数の企業が、効果があると認識しているとの結果が出ています。

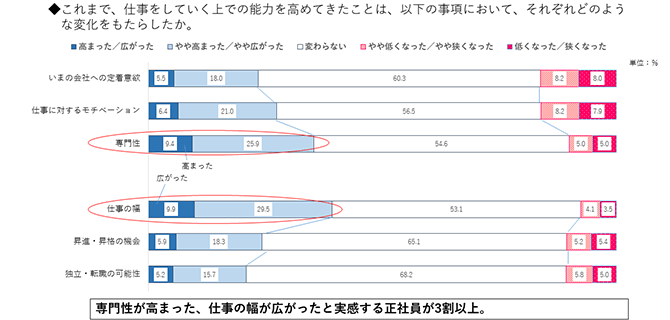

一方、労働者側が能力開発の効果をどう捉えているのかについて見ていくと、OFF-JTと自己啓発ともに9割近くの人が「仕事に役に立った」と考えています。労働者にはこれまで仕事をするうえでの能力を高めてきたことがどのような変化をもたらしたかということも尋ねてみました(シート12)。35.3%の人が「専門性が高まった」(「高まった」+「やや高まった」)と認識しており、また、仕事の幅についても39.4%の人が「広がった」(「広がった」+「やや広がった」)としています。

このように、人材育成・能力開発のプラスの効果については、企業も労働者も双方が認めていることが分かり、企業の生産性向上や労働者の仕事レベル、能力レベルのアップにつながると理解されています。

人材育成・能力開発の今後(デジタル化の進展、ポストコロナも踏まえ)

労働者も企業も課題のトップは「時間がない」

今後、デジタル化の進展やコロナ後の新たな働き方の定着によって能力開発の取り組みでも変化が見込まれます。最後に、課題も含めて、企業、労働者がどのように今後を見通しているのか、確認していきたいと思います。

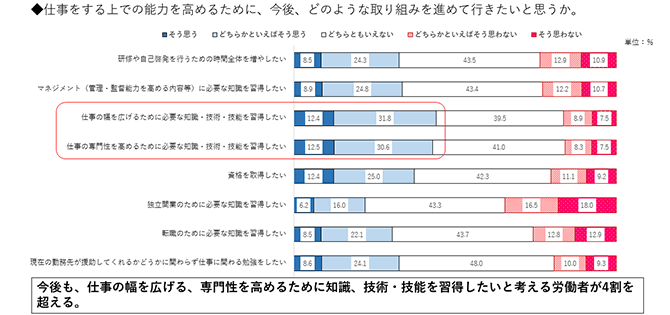

まず、労働者が今後能力を高めていくためにどのような取り組みを進めていきたいと考えているかについてシート13で確認すると、線で囲んだところになりますが「仕事の幅を広げるために必要な知識・技術・技能を習得したい」と考える人が4割以上にのぼっており、「仕事の専門性を高めるために必要な知識・技術・技能を習得したい」と考える人も4割以上にのぼります。

では、それに当たって労働者にとって課題となっていることが何なのかを見ていくと(複数回答)、最も多く指摘されたのは、「忙し過ぎて、教育訓練を受ける時間がない」(23.0%)でした。なお、自己啓発を行わなかった理由としてトップに挙げられたのも(複数回答)、「仕事が忙しくて時間がとれない」(39.1%)でした。

企業の方は何を課題と見ているかというと(複数回答)、企業でも「人材育成を行う時間がない」との回答割合が高くなっており(300人未満で29.6%、300人以上で38.1%)、大企業ではそれに加え、5割以上(55.7%)が「指導する人材の不足」を課題として指摘しています。

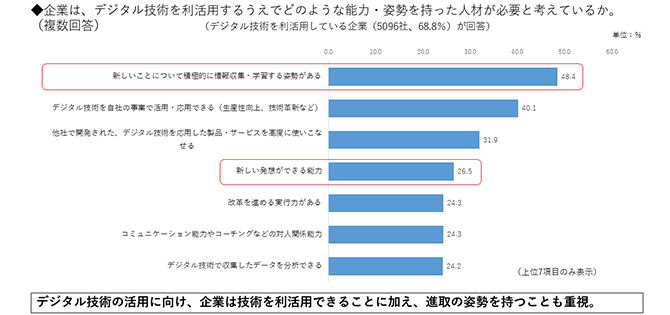

デジタル技術の進展で企業は新しいことに積極的な人材を重視

これからはデジタル技術の進展で、従業員に求められる能力が変わってくることも予想されます。そこで、企業に対してデジタル技術を利用・活用するうえでどのような能力・姿勢を持った人材が必要と考えているか尋ねたところ(複数回答)、デジタル関連技術を使いこなすことよりも、「新しいことについて積極的に情報収集・学習する姿勢がある」との回答割合(48.4%)が高い結果となりました(シート14)。

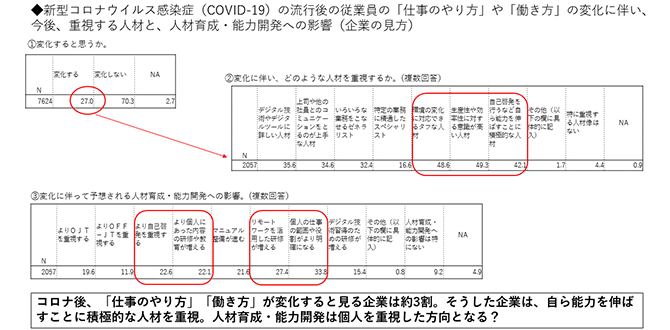

企業にはまた、コロナ後に従業員の仕事のやり方や働き方が変化すると思うか尋ねました(シート15)。すると、約3割(27.0%)が「変化する」と回答し、変化に伴い重視する人材像として4割以上が「生産性や効率性に対する意識が高い人材」(49.3%)や「自己啓発を行うなど自ら能力を伸ばすことに積極的な人材」(42.1%)を挙げました。また、そうした変化による能力開発への影響を尋ねると、「より自己啓発を重視する」(22.6%)など、個人により注目する取り組みへのシフトを指摘する回答も少なくないことが確認できました。

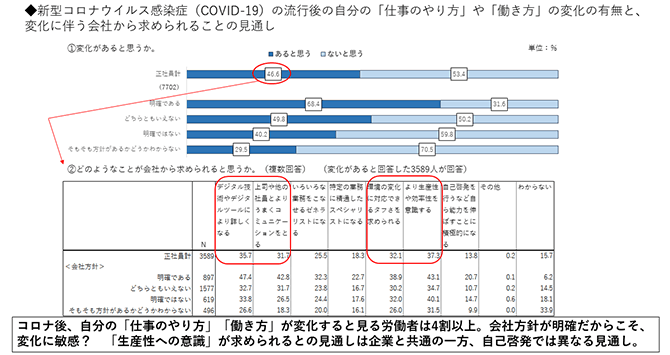

労働者の方が企業よりも、仕事のやり方や働き方が変化すると見込む

同様に、労働者にも仕事のやり方や働き方で変化があると思っているのか尋ねると(シート16)、46.6%と半数近くが「変化がある」と思うと回答し、企業よりも変化を見込む割合が高くなっています。「変化がある」と回答した人にどのようなことが会社から求められるようになるか尋ねたところ(複数回答)、労働者側も生産性への意識が求められると自覚している割合は高かったのですが(37.3%)、「自己啓発を行うなど自ら能力を伸ばすことに積極的になる」という見方はそれほど高い割合ではなく(13.8%)、企業調査とは異なる見解となりました。

まとめると、労働者はこれからも能力を高めていくことに前向きな姿勢があるのですが、企業、労働者ともに訓練を行う時間を確保できないという共通の課題を抱えています。企業からは指導する側の人材不足が指摘されましたが、これは冒頭で紹介した従来の日本企業の育成スタイルを維持していけるのかという問題につながってくる可能性もあります。デジタル社会の到来とコロナ後の働き方においては、企業と労働者の認識にずれを生じさせないような形での能力開発施策の順応が鍵になってくるような気がします。

プロフィール

荒川 創太(あらかわ・そうた)

労働政策研究・研修機構 調査部 主任調査員補佐

1994年日本労働研究機構(現 労働政策研究・研修機構)入職。週刊労働ニュース記者(新聞課)、調査・解析部、外務省専門調査員(在デトロイト日本国総領事館)(2009年~2011年)、調査部(政策課題担当)など長く取材・調査業務に従事。最近携わった調査に『人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査』(2020年)、『デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査』(2019年)など。