事例報告④ 人事諸制度の考え方・方向性

-

- 柿沼 幸弘

- マニー株式会社人事総務部長

- フォーラム名

- 第88回労働政策フォーラム「多様化する仕事と働き方に対応したキャリア教育」(2017年1月23日)宇都宮開催

当社はもともと松谷製作所という社名でしたが、20年ほど前に海外へ進出した際、現地の人が発音しやすいように現在の社名に変更しました。事業内容は、主に手術用の消耗品などを中心とする医療機器を製造しています。日本の事業所は栃木県内に本社と工場があり、280人ほどの従業員が働いています。海外のグループを含めると、全体で従業員数3,400人弱を擁しています。このうち約2,600人がベトナムの工場で働いており、その他にはミャンマー、ラオス、北京に事業所があります。また2015年にドイツの会社を買収したので、その従業員も含まれています。このように海外に展開してグローバル化しているように見えますが、基本的にオペレーションは日本語で行っています。ただしドイツ企業が傘下に入ったので、現在、社内で英語を勉強しているところです。

「世界一の品質でなければ世に出さない」

当社は1959年の設立ですが、「世界一の品質でなければ世に出さない」という強い信念を持ち、製品を世に送り出してきました。今後のビジョンと課題としては、常に「世界一の品質」をベースにして、①持続的な成長(2桁成長)の確保と、②「営業利益率40%」への回帰の実現に向け、引き続きその基盤を構築していくことです。先ほど手術用の消耗品を製造していると申し上げましたが、例えば、手術用の縫合針やナイフ、歯を削るダイヤバー、歯の神経を抜く時に使用するリーマ・ファイルなど、中には6割ほどのシェアを誇っている製品や、従来の手術時間を劇的に短縮させた製品もあります。現在、メーカーとしては比較的高い営業利益率を維持していますが、この先も質の高い製品をつくっていくためには、人に投資する必要があると考えています。

当社の場合、製品開発にはだいたい5年から10年ほどかかります。そのため、目新しいものに興味が移りがちな人よりは、社訓にもなっている「熱心に粘り強く」一つのことに打ち込めるタイプの人間が向いており、新卒採用では特にその点を意識して活動しています。

グローバルに制度を適用して人材育成を

今後も世界一の品質を達成・維持していくため、人事制度に関して言えば、グローバルに適用して人材育成・キャリア開発を進めていく必要があると考えています。人材育成にもPDCAのサイクルがありますが、当社の場合は「C」の部分が弱い。例えば評価結果のフィードバックです。そのため、評価基準を整備し、上司が評価結果をきちんと説明できる基盤や仕組みを構築していく必要があり、その仕組みの中で上司・部下がコミュニケーションをとり、社員が10年先の成長や自己実現をイメージできるような運用を図っていきたいと考えています。また、グローバルに適用していくため、現地法人社員が理解できるように簡素化して分かりやすいものを作っていくこと、そして目標や課題にチャレンジするマインドを醸成し、期待できる人材の処遇向上を図っていくことを目指しています。

評価・育成の「道しるべ」を活用する

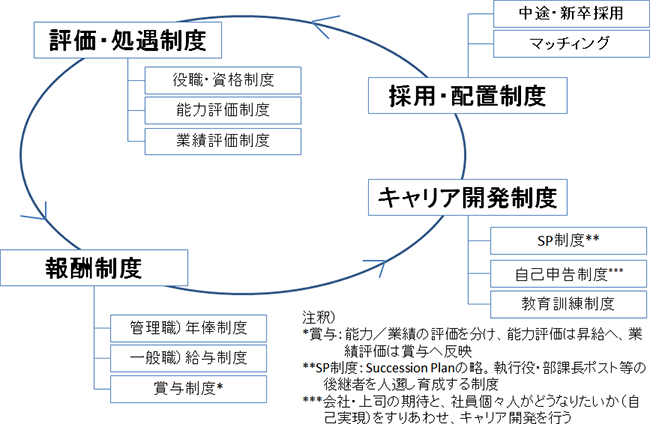

人事の諸制度の関係を表したものが図表1になります。「採用・配置」、「評価・処遇」「報酬」「キャリア開発」という四つの柱を構えています。つまり、採用・配置した後、評価・処遇をして、それを基に報酬で応え、キャリアアップにつなげていくというサイクルです。今は、まず社内の人間の成長を図っていくため、採用・配置を除く三つの柱を一体として制度設計できないか検討しているところです。

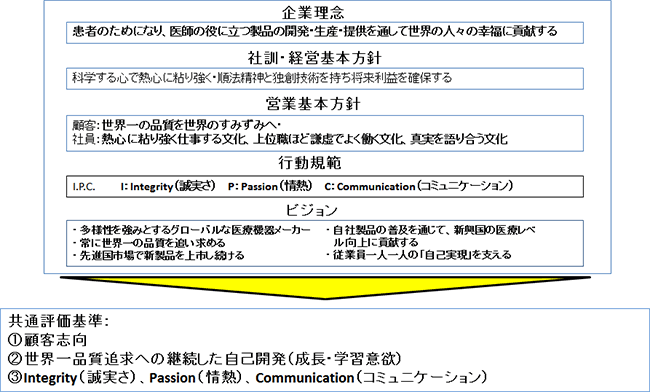

その成長を加速させるための評価ツールとして「共通評価基準」(図表2)──堅苦しい言葉なので「成長の道しるべ」など他の言葉に変えたいと思っているのですが──の策定を検討しています。当社にも企業理念や社訓、行動規範やビジョンなどといった全社員が共有して堅持すべきものがありますが、その中から選んだもの、すなわち、「顧客志向」、「世界一品質追求への継続した自己開発(成長・学習意欲)」、「IPC(Integrity=誠実さ、Passion=情熱、Communication=コミュニケーション)」──これら3点を共通評価基準として位置づけようと考えています。

もう一つの評価のツールとして、「役職等級評価基準」があります(図表3)。まだ案の段階ですが、図表の役職等級のAからEは、部長、課長、アシスタントマネージャーといったイメージで描いています。それぞれの役職等級においてどのような能力が必要とされるのか、社内の委員会で議論して作成したものです。つまり、ある役職に就くためにはどのような能力を具備していなければならないのか、一目瞭然になります。そしてその能力を具備しているとはどのような状態を指すのか、また、どのような行動や貢献をすると具備しているとみなされるのか──こうした評価基準は、別表として作成しているところです。

このほかに、いわゆる専門スキルの「スキルマップ」があり、前述の「共通評価基準」「役職等級評価基準」と併せた三つを「評価の道しるべ」または「育成の道しるべ」として活用していく予定です。

図表3 能力評価例2:役職等級評価基準(案)

- マネジメント/業務遂行/セルフコントロールの3分類で、役職等級に応じ必要な能力を明記し、人事がレベリング機能を果たす。

- 上位職を補佐し昇進後即戦力となるように一部の能力を指導職にまで拡大した(◎:主たる等級、○:一部を担うか習得の段階)。

| 分類 | 評価項目 | 概要 | 役職等級 | 備考 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | B | C | D | E | ||||

| マネジメント | 労務管理 | 法律・規則等を基に部下を指揮命令する | ◎ | ○ | 課長補佐は就業管理と評価をサポート | |||

| 理念の浸透力 | 理念や共通評価項目などを組織へ浸透させる | ◎ | ○ | |||||

| 戦略策定 | 会社の戦略策定に関与し組織を動かす | ◎ | 変革性を含む | |||||

| 目標設定 | ビジョン・戦略に則った年度目標を設定する | ○ | ◎ | 課長が設定できるよう部長が指導 | ||||

| 人材育成・活用 | 部下のキャリアを考え、能力開発を促す | ○ | ◎ | 課長が部下育成できるよう部長が指導 | ||||

| チームビルディング | チームをやる気にさせ目標達成へ導く | ◎ | ○ | チームワーク構築力を課長補佐で学び始める | ||||

| 組織運営 | 後継育成も含め将来像を描き組織を導く | ◎ | ○ | ○ | 労務管理に準ずるが部長責任で行う | |||

| 傾聴力 | 各種情報には素直に耳を傾け真意を組む | ○ | ◎ | ○ | 労務管理の基本として課長補佐で習得 | |||

| 意思決定・決断力 | 必要なタイミングで決断し責任を負う覚悟がある | ○ | ◎ | ○ | 責任を負うので課長を主とする | |||

| 説得力・折衝力 | 必要な相手から同意を得る交渉力がある | ○ | ◎ | ○ | ○ | 将来は課長補佐を主としたい | ||

| 業務遂行 | 企画提案 | 自部署の枠を超え課題・問題の解決提案を行う | ○ | ◎ | ||||

| 計画立案 | 整合性のとれた実行可能な計画を立てる | ○ | ◎ | ○ | 課長が課長補佐を指導する | |||

| 状況把握 | 事実を基に現実・現状を整理して把握できる | ○ | ◎ | ○ | 指導するには事実に基づき行うこと | |||

| 要因分析・対策提示 | 要因を考え抜き真の原因を突き止めて対策する | ○ | ◎ | ○ | 計画立案とセットで対応する能力である | |||

| 進捗管理 | マイルストーンを設け計画との乖離を把握する | ○ | ◎ | ○ | 計画チェック能力を有し計画立案へ | |||

| プレゼンテーション | ロジカルな説明で聞き手の理解・共感を得る | ○ | ◎ | ○ | 立てた計画を説明できること | |||

| セルフコントロール | 目標達成意欲 | 困難を乗越え阻害要因を排除し目標を達成する | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||

| ストレスコントロール | プレッシャーや批判にも冷静に対処できる | ○ | ◎ | ○ | ○ | 管理職候補として必要な能力である | ||

| 主体的行動 | 他責にせず自ら積極的に業務を遂行する | ○ | ◎ | ○ | 担当職の手本・見本となること | |||

「熱心に粘り強く」──新卒に求めるもの

先ほども申し上げましたが、新入社員に期待することは、頭の良さや論理的思考ができるかどうかということよりも、熱心に粘り強く一つの仕事に打ち込めるかどうかを重視しています。新製品開発を例に挙げれば、5年から10年かけて世に出すので、その過程で発生する様々な問題を自ら一つひとつ解決していかなければならず、そうした粘り強い人間を求めています。入社後のキャリア教育では、前述の役職等級評価基準やスキルマップなどに則り、OJTをはじめ社内で育成していくので、新卒採用の際は「熱心で粘り強い」人材かどうかをポイントに面接しています。

プロフィール

柿沼 幸弘(かきぬま・ゆきひろ)

マニー株式会社人事総務部長

日産自動車株式会社で人事労務・生産管理・安全衛生や小型商用車の事業再生などを担当。日産リバイバルプランでは、栃木工場で労務対策を実施。2016年3月に入社したマニー株式会社では、人事総務部長として、グローバル化やキャリア形成を念頭に置いた人事制度への改定などを担う。