特別講演 オープンエデュケーションと生涯学習――その課題と可能性

-

- 飯吉 透

- 京都大学高等教育研究開発推進センター長

- フォーラム名

- 第86回労働政策フォーラム「生涯学習社会における多様な能力開発と働き方─「仕事」と「学び」のあり方を考える─」(2016年9月20日)

私は5年前に日本に帰国するまでの約20年間、アメリカに住んでいました。博士号を取得してから、長年アメリカで働いており、そうした視点から本日はお話しするという点をご理解いただければと思います。

「アクティブ・ラーニング」の意味

生涯にわたって学び続ける力や主体的に考える力を持った人材を育成するため、日本の教育政策では、従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、学生が主体的に問題を発見し、解を見出していく能動的学修、すなわち「アクティブ・ラーニング」への転換を掲げています。しかしながら、教育現場にいる教師や学校側は「アクティブ」という意味を基本的に理解していても、それほど前向きでないように見受けられます。「アクティブ・ラーニング」のための教室をつくったり、クリッカーのようないろいろな器具を用意して課題を与えてみたり、非常に人工的な環境の中で「アクティブ・ラーニング」が、表面的に行われているのが現状ではないでしょうか。

求められる「規格外」の人材

このことに関連してお話ししますと、日本の大学生は3年生の終わりに近づくと、就職活動を意識して急に落ち着かなくなります。大学の生協ではリクルートスーツはもとより、リクルート用のカバンや靴まで売られていて、就活生が皆同じような服装をしている光景を目の当たりにすると、一体これのどこが「アクティブ」で個性的で多様なのか、首をかしげたくなります。そうした学生が勤務先に何を期待しているのかと言うと、ある地方紙のアンケートによれば、「安定した報酬」、「休日の確保」、「研修の充実」、「福利厚生、手当の充実」、「終身雇用」などが上位を占めています。彼らは、50~60代になってから考えれば良いと思うようなことを気にしながら、就職活動をしているわけです。

ですから、日本がなぜ元気がないのかと言うと、「規格トマト」のような、粒が揃って出荷が便利で、調理も便利という規格に合った人間だけが受け入れられる風潮がまだまだ根強いからだと思います。いま必要とされているのは、新しい発想や異なる価値観を持つ「規格外」の人材です。ところが、日本型企業と言われるような会社では、おそらくは規格に合わないと判断されれば、新卒一括採用から外されるのが現実ではないでしょうか。

そのようななかで、ある民間会社が調査した企業の人事担当者による大学ランキングを見てみると、やや変化の兆しが出てきたように思います。実際に入社した新卒社員の出身大学のイメージについて、「対人力」「知力・学力」「独創性」などの五つの側面を点数化した調査ですが、必ずしも偏差値に比例した結果になっているわけではありません。「論理的な思考で問題解決をしていく力は不可欠」として、課題にぶつかった時の思考力を学生に求める企業が多くなっているようです。京都大学は「対人力」以外は高得点で、総合ランキングは首位でした。コミュニケーションはいまひとつ上手くないけれど、困ったときに相談すると、思わぬアイディアを考えついてくれるのではないか――そんな期待を持たれるような、常識的な発想にとらわれない人が今、必要とされています。

減点主義や前例踏襲型の価値観の見直しを

現在、日本の進学校と言われるような高校では、1校に数人は海外の大学進学を志望する学生がいるそうです。昔は夢のように思われていましたが、高校生の頃からハーバードやオックスフォードを目指す学生が出てきている。基本的にチャレンジすることは大変良いことですが、そのような意欲ある学生が皆、海外に出ていってしまったら、日本の大学は今後どうなってしまうのでしょうか。

4年ほど前のニューヨーク・タイムズの記事に、海外の大学に留学していた学生が日本で就職活動に臨むと、「オーバースペックである」とか「面接で笑いすぎた」というような理由で採用されなかった、という例が紹介されていました。入社したかったら、日本の型にはまった作法を覚えてくぐり抜けるしかないということですが、入社しても結局は長続きしないで辞めることになります。

アクティブに学ぶことは大いに結構なのですが、果たして日本は、アクティブに新しい能力や知識を得ようとした者が救われる社会になっているでしょうか。日本の社会や教育システムの中には、「失敗を起こさないことを重視する」という減点主義や「前例に従え」的な価値観や文化が蔓延しているように思えます。ですから、失敗しても挽回・逆転するための手段として、教育の意味や価値が日本では軽んじられてきたのではないでしょうか。つまり、「失敗して当たり前。転んでもまたすぐ立ち上がって歩き出せばいい」という社会では、「アクティブ」に学ぶことが「アクティブ」なセーフティネットとして機能するはずです。難しいことだと思いますが、時間をかけてでも、これまでの文化や価値観を見直し、新しいものや異なるものを受け入れる土壌をつくっていかなければならないと、痛感しています。

「E→O→C」→そして「P」の時代へ

教育の世界でも、一番大きな影響を与えているテクノロジーはインターネットでしょう。多くの情報が公開されて共有できるようになり、またコミュニケーションの手段としても、例えばスカイプというツールを使えば、ほぼ無料で世界中の人とビデオ会議ができるというような時代になりました。

欧米的な尺度で言えば、1990年代は、インターネットが出現して、e-コマースやe-ビジネス、e-ラーニングといったものが使われ始めた「Eの時代」と言われています。2000年代は、「E」というネットや基盤の上で、様々なことがオープン化されていく「Oの時代」です。オープンソース、オープンシステム、オープンエデュケーションという言葉も生まれました。ここまではアメリカのJ.M.Unsworth先生が論文で書いていることですが、その先の2010年代について、私は「Cの時代」と呼んでいます。“Collaboration(協力)”や“Collectivity(集団の力)”、“Communities” や “Commons”、“Cloud” など今日的なキーワードを「C」で括ることができます。「E」と「O」の上で、いま「C」が花盛りだと言えましょう。

さらにその先はどうなるのかと聞かれたら、「Pの時代」だと答えています。「P」というのは、“Personalization(個人対応)”や “Preference(個人の好み)”、それから、ビッグデータに基づいていろいろな予測(Prediction)をする、という言葉が思いつきます。予測をすることで、人の学びや生き方を導いていこうと先験的に行動するということです。ですので、インターネットが普及した現在の世界では、「E」→「O」→「C」→「P」という流れが大きなトレンドだと考えています。(図1)

図1

「Eの時代」から「Oの時代」を経て「Cの時代」へ

Eの10年:1990年代

- e-コマース、e-ビジネス、e-パブリッシング、e-ラーニング

- Gopher (1991)、WWW (1991)、Mosaic (1993)、XML (1996)、WebCT & Blackboard (1997)、他

Oの10年:2000年代

- オープンソース、オープンシステム、オープンスタンダード、オープンアクセス、オープンエデュケーション、オープンリサーチ、オープンイノベーション

- WEB 2.0、Wikipedia、YouTube、Blogs、OpenCourseWare、iTunes U、他

- 「解放テクノロジー」 (J. M. Unsworth)

Cの10年:2010年代

- Collaboration、Collectivity、Communities、Commons、Cloud

- Social Networking Service (SNS)、Twitter、Social Learning、Meta University

そして「Pの時代」へ?

- Personalization(個人対応)

- Preference(好み)

- Prediction(予測)

- Proactive(先見的に行動)

- PGP (Pretty Good Pedagogy)

- Project-based(プロジェクト型)

- Problem-based(問題解決型)

- Playable

- Privacy(プライバシー)

変わりゆく高等教育の風景

このようにインターネットがもたらす変化の中で、大学を取り巻く環境も大きく変わってきています。社会の様々な構造変化も影響していると思いますが、教育のオープン化が急速に進んだことで「目に見えない(invisible)大学」が出現したことは大きな影響を与えています。

変わりゆく「伝統的」学生像も、高等教育の風景を変えている一つの要因でしょう。アメリカの「伝統的」学生とは、高校を卒業して18歳から22~23歳ぐらいの学生ですが、今や4割を切るかどうかと言われるほど減少しています。

また、学位の持つ意味も問われています。日本の場合、理系も文系も相応数の学生が大学院に進学しますが、博士課程に入る学生は減ってきています。なぜなら、大学に残って研究者や教育者の職を得ることは、より狭き門になりつつありますし、民間企業に就職しても、修士と博士は初任給などの待遇にほとんど差がないからです。博士という学位を持っていても、日本では社会的通用性が低いのが現実です。

逆にアメリカでは、良くも悪くも学位というものが非常に評価されます。数年前に設立された「Western Governors University」という大学は、アメリカの19州の協力によって創設された合同のオンライン公立大学です。ここでは最短2年で学士号を取得することができ、授業料も比較的低廉です。勉強したい科目を自分の好きなペースで勉強できて、24時間のオンラインサポートを毎日受けられる新しい形の大学です。また、イギリスの放送大学(オープンユニバーシティ)の学生は25万人ほどですが、このうちの約5万人は海外70~80カ国からネットで受講している留学生です。こうした高等教育のグローバル化・国際化の中で、日本も今後どのように対応していくべきかを考えていかなければならないでしょう。

MOOC――拡がり続けるオープンコンテンツの世界

教育のオープン化は、2001年に、マサチューセッツ工科大学(MIT)が、2,000以上の講義教材・ビデオを公開したことから始まりました。その後も脈々と受け継がれ、京都大学も2012年頃から参加しています。

2012年に「MOOC(Massive Open Online Course)」と言われるものが台頭しました。スタンフォード大学のSebastian Thrunという先生が、年に200人ほどの学生に講義していた「人工知能入門」という授業を、興味本位でオンライン化して誰でも受講できるようにしたのです。しかも、受講生に対して評価をして修了証も発行することにしました。すると世界中からインターネット経由で10万人以上が登録し、うち約7,000人が修了証を受け取ったそうです。つまり、1年に200人のスタンフォード大の学生に教えていたものが、一気に7,000人の修了生が出た、世界には1回で合格できる人が7,000人いたという話です。これにこぞって、アメリカや欧州のトップ大学が参入していきます。その結果、「Coursera」と「edX」と呼ばれる二つのグローバルなMOOC(無料の大規模公開オンライン講座)で、瞬く間に2,000~3,000コースが提供され、世界的に著名な教授たちの授業が受けられるようになりました。もはや大学同士でランキングなどを競っているのとは違うレベルで、例えば、「初等物理の授業ならどこの誰が一番良い授業をするか」など、一目瞭然に判ってしまうわけです。そういうわけで、ニューヨーク・タイムズは、2012年を「MOOCの年」と呼んでいます。

大学はMOOCに参加することで、ある意味、自己崩壊を促すというジレンマに陥ります。MOOCの修了証が社会的に評価されれば、授業料を払って学位や単位を取得しても意味がないのではないか、という話になっていくからです。ただ、MOOCというものは、世界中のあらゆる年齢層の人たちに提供することで、受講者に揉まれてコンテンツが改良されたり、教材も分かりやすく工夫されるなど、大学や教員にとってもメリットは大きい。京都大学も現在、八つほどのMOOCの講座を出しています。

MOOCには、それぞれの国の国策や思惑に影響されるところもありますが――例えばフランスは、フランス語のオンライン講座をどんどん作り、フランス語圏の指導者・エリート層を取り込もうとしたり――、世界中の地域や国で急速に拡がっており、日本でも「JMOOC(日本オープンオンライン教育推進協議会)」が立ち上げられ、普及推進に取り組んでいるところです。

「学びのビュッフェ」で「知の食い倒れ」に?

このように、世界中の大学の何千という授業を無料で受講することができ、評価も受けて修了証まで発行されるなどということは、30年前にはおよそ考えられなかったことです。たいへん素晴らしい時代になりましたが、一方で、学ぶ側の「知の食欲」はどうなのでしょうか。そこそこの会社に就職できればいいということであれば、大学生活の中で、そもそも「知の食欲」が湧くとは思えません。また、何千という講座のメニューがそろっている「学びのビュッフェ」形式では、食べ放題にしていたら、自分の好きなもの5種類ぐらいしか取っていなかった、栄養がかなり偏っていたということもあり得ます。ですので、こうしたビュッフェ形式で習得された知識や技能をどのように分類して評価するのか、ということは重要になってきます。

生涯学習の観点から言えば、習得した知識や能力を活かす場があるのか、ということも問いたいと思います。放送大学で勉強されている方々は非常に勉強熱心で、知的好奇心もレベルも高いと思いますが、一体その方々のどれくらいが、知識や能力を社会に還元する形で役立てられているのかということです。本人は役立てたいと思っていても、それができない壁のようなものが、社会に立ちはだかっているのではないでしょうか。

「学位」からの解放がもたらすもの――民間独自の学位制度も

MOOCを巡る教育的評価や質保証の課題は幾つも挙げられますが、とりわけ強調したい問題は、「学位=カリキュラムによって選定された講義群」という縛りが解放されていくと、○○大学の○○学部という括り方や境界がなくなっていくのではないか、それに対して、社会がどのように高等教育の制度・システムと調和させていくのか、ということです。

前述のスタンフォード大のThrun教授が大学を辞めて立ち上げたベンチャー企業「UDACITY」では、IT企業と提携して、各分野の専門家から学べるオンライン学習サービスを提供しています。企業と一緒に講座を設計し、独自の学位を提供する制度もあります。特定の職種に必要な最低限の知識と技能を身に付けていることを認める「Nanodegree」という学位で、公的に認められているものではありませんが、提携しているIBMやグーグル、アップルといった名だたるIT企業では通用します。これはつまり、そうした企業で職を得るのであれば、もはや大学の卒業証書は要らないという流れにつながります。

またMOOCの「edX」では、「ハーフ修士号(Micro Master)」のような新しい限定的な学位をオンラインで与える取り組みが始まっています。そこで高成績を修めた人には、さらに各々のトップ校の大学院で修士号取得に向けて学ぶことができる仕組みになっており、効果的な選抜システムとしても機能しています。

オープン化で揺らぐ高等教育システム

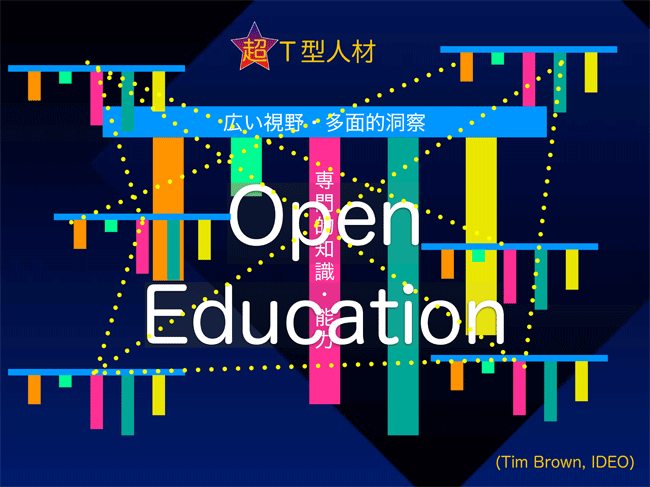

先ほど「E→O→C→P」というトレンドの流れをご説明しましたが、教育のオープン化が進んだことで、高等教育のシステムが、良い意味でも悪い意味でも揺らいできています。6年前に、『DIY U(大学なんか自分でつくっちゃえ)』という本がアメリカでベストセラーになりましたが、当時、「T型人材」という言葉がよく言われていました。アルファベットのTのタテ棒を専門性、ヨコ棒を視野の広さや分野を越えたコミュニケーション能力に見立て、深い専門知識や経験・スキルの蓄積を軸に据えつつ、多様なジャンルの幅広い知見を併せ持つ人材のことです。しかしこれからは、好きなことを好きな時に好きなだけ学べる「オープンエデュケーション」が、ますます進化していく時代です。そこには、「学びながら働く、働きながら学ぶ」というように「学び」と「職」の継ぎ目がない生涯学習によって形成される人材像があります。私は、こうした人材をすだれ型のように表して「超T型人材」と名付けていますが、まさに「超T型人材」が縦横無尽につながって構築される社会を目指していくべきだと考えています(図2)。そして高等教育についても、「教える人=教員」と「学ぶ人=学生」という役割の見直しが迫られることになるでしょう。現在でも民間人を教師に迎えている大学はありますが、今後は、従来の研究者以外に、より多くの民間出身の教師が自身の社会経験を基に教えたり、企業で働いている人が学ぶ側になったり、さらに学びながら教える人も出てくるなど、未来の高等教育は今の高等教育とは随分と変わっていくだろう、と思います。

プロフィール

飯吉 透(いいよし・とおる)

京都大学理事補 高等教育研究開発推進センター長・教授

国際基督教大学・同大学院(教育工学)を経て、フロリダ州立大学大学院博士課程修了。Ph.D.(教授システム学)。カーネギー財団上級研究員・同知識メディア研究所所長、東京大学大学院情報学環客員教授、マサチューセッツ工科大学教育イノベーション・テクノロジー局シニアストラテジスト等を経て現職。世界経済フォーラム グローバル・アジェンダ評議会委員(「テクノロジーと教育」部門)、NHK日本賞審査委員などを歴任。主著に『Opening Up Education』(共著、MIT Press、2008年)、『ウェブで学ぶ ― オープンエデュケーションと知の革命』(共著、筑摩書房、2010年)など。