報告 若者・地域移動・くらし向き─5年間追跡調査から─

- 講演者

-

- 片山 悠樹

- 愛知教育大学教育学部講師

- フォーラム名

- 第81回労働政策フォーラム「移動する若者/移動しない若者─実態と問題を掘り下げる─」(2015年11月14日)

本日は、いわゆる「戦後日本型循環モデル」が揺らぎ、学校から職業への移行が不安定化している現代において、若者が現在の暮らし向きや将来への展望についてどのように考えているのかということを報告したいと思います。

紹介するデータは「若者の教育とキャリア形成に関する調査」(表1)で、2007年4月1日時点で20歳の男女を対象としたパネル調査です。同調査のサンプルについては、公的データと比較して女性と大卒の割合が若干高い点を除けば、就業状況や居住地域などについて大きな偏りはないと思われます。今回は、2007年から2011年までの間、すべての調査に回答した人を対象に分析を進めました。

データ

- 『若者の教育とキャリア形成に関する調査 Youth Cohort Study of Japan』(研究代表:乾彰夫)

- 調査対象:2007年4月1日時点で20歳の男女

表1 調査概要と回収状況

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 対象者年齢 | 20/21歳 | 21/22歳 | 22/23歳 | 23/24歳 | 24/25歳 |

| 調査時期 | 2007年10~12月 | 2008年10~12月 | 2009年10~12月 | 2010年10~12月 | 2011年10~12月 |

| 有効回答数(有効回答率) 全国(沖縄を除く) |

1357 | 1097(83.5) | 957(87.2) | 853(91.0) | 750(91.8) |

| 有効回答数(有効回答率) 沖縄 |

330 | 227(75.7) | 187(81.1) | 156(89.1) | 141(91.6) |

分析サンプル

分析サンプル=655人

- w2~w5のくらし向き(現在)

「現在のあなたのお宅の暮らし向きは、この中のどれにあたるでしょうか。」

4:ゆとりがある 3:ややゆとりがある 2:やや苦しい 1:苦しい - w2~w5のくらし向き(将来)

「あなたは10年後、どのような働き方・暮らし方をしていると思いますか。」

今より経済的に余裕がある.

4:とてもそう思う 3:ややそう思う 2:あまりそう思わない 1:全くそう思わない

→これらすべて回答 - 沖縄を除く

なお、地方移動については、都市=首都圏、愛知、関西圏/地方=それ以外とし、18歳から25歳までの県外移動から、18歳の時に都市に住んで県外移動していない人を「都市・定住」、同じく地方に住んで移動していない人を「地方・定住」とし、18歳の時に地方に住んでいた人で都市に移動した人を「都市への移動」、それ以外を「その他の移動」と分類しています。

2割の若者が県外に移動

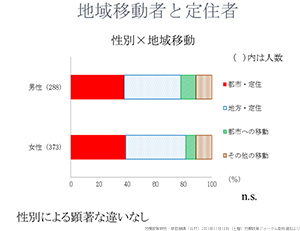

では、どのくらいの若者が県外移動しているのかと言うと、この調査では約2割という数字が出ました(図1)。対象が25歳までなので2割程度にとどまりましたが、20代後半まで広げると移動の割合はもっと高くなったのではないかと思われます。そして「その他の移動」を詳しく調べたところ、一番多かったのがUターンによる移動でした。

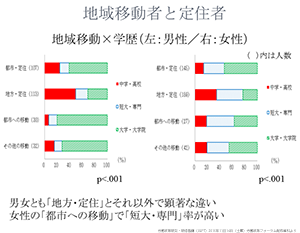

学歴別に見ると(図2)、「地方・定住」は男女ともに高卒層が多く、女性の「都市への移動」では「短大・専門」の比率が高いことが分かります。

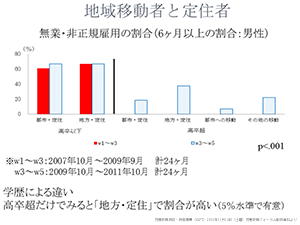

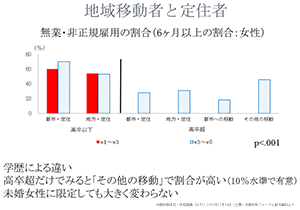

次に、雇用の状況について見てみてみましょう。この調査では、2007年から2011年までの間、毎月の状況を報告してもらい、雇用状況についても尋ねています。図3は、「無業・非正規雇用」の状態が6カ月以上の男性の割合を示していますが、学歴による違いがはっきりと見て取れます。また、学歴が高い層に限定しても、「地方・定住」の男性は「無業・非正規雇用」の割合が高い。一方、女性についても(図4)学歴による違いは見られますが、「その他の移動」で「無業・非正規雇用」の割合が高くなっています。

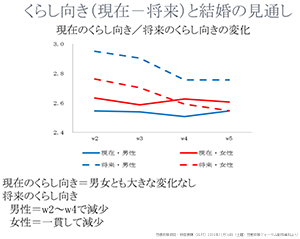

「将来の暮らし向き」は男女とも低下

図5は、「現在の暮らし向き」と「将来(10年後)の暮らし向き」について、ゆとりがあるかどうかを男女別に尋ねた結果を表しています。これを見ると、「現在の暮らし向き」では4年間で大きな変化は見られませんが、「将来の暮らし向き」については男女ともに低下しています。つまり年齢が上がるにつれ(20代前半までですが)、自分たちの将来を不安に感じる人が増えていることが分かります。

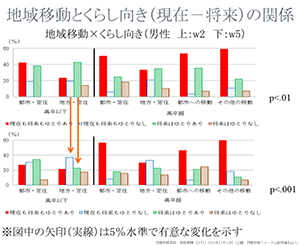

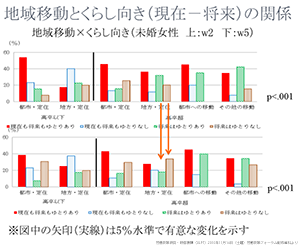

次に、学歴と地域移動の類型別に「現在の暮らし向き」と「将来の暮らし向き」を見たものが図6(男性)です。上のグラフ(w2)は満22歳の時の回答で、下(w5)は25歳の回答ですが、どのくらい変化しているのでしょうか。まず「現在も将来もゆとりあり」と回答している割合は高学歴層で高い。ただ、同じ高学歴でも「地方・定住」ではそれほど高くありません。。同じ高学歴でも「地方・定住」はそれほど高くありません。また、上と下のグラフを比べて変化が激しいのは、「高卒以下・地方・定住」で、「現在はゆとりがなくても将来はゆとりあり」が減少し、「現在も将来もゆとりがない」は増加しています。一方、女性(未婚)について見ると(図7)、「現在も将来もゆとりあり」は、男性のように高学歴層に集中していません。これは、「将来はゆとりがない」という高学歴女性が都市に一定数、存在するからだと思われます。高学歴の「地方・定住」の女性については、22歳の時点の「現在はゆとりがなくても将来はゆとりあり」という回答が、25歳の時点では減少し、「現在も将来もゆとりなし」と思っている人が増えています。さらに問題なのは、高卒以下の「地方・定住」の女性が、一貫して「現在も将来も豊かでない」と答えている点です。

このように、男女ともに都市の高学歴層に豊かさが集中し、地方定住の、とりわけ高卒以下の層では現在も将来も暮らし向きが不安定だと感じ、結婚の見通しも持ちにくくなっています。

いわゆる「増田レポート」では、全国に“小東京”のような「地方中核都市」を形成して魅力ある雇用機会を創出し、若者が地方に定住できるような対策を講ずるべきだと主張されていますが、果たしてそれで良いのでしょうか。確かに、魅力ある雇用機会を創れば地方中核都市に若者が増えていくかもしれませんが、周辺都市の若者の将来への見通しは良くなるとは限りません。特に高学歴でない若者は、相変わらず「現在も将来も暮らし向きは良くない」という状態のままかもしれません。こうした「選択と集中」の議論をする時には、副作用が潜んでいるかもしれないことも考慮する必要があると考えています。

プロフィール

片山 悠樹(かたやま・ゆうき)

愛知教育大学教育学部講師

2008年大阪大学大学院人間科学研究科博士課程単位取得退学。博士(人間科学)。専攻は教育社会学。主な著書・論文は『「ものづくり」と職業教育-工業高校と仕事のつながり方』(岩波書店、近刊)、「工業教育における「ものづくり」の受容過程」(『教育社会学研究』95、2014)、「『量』と『質』から探る高校生の進路選択-混合研究法の学校調査への応用」(『社会と調査』11、2013)、『進路選択の過程と構造』(共著、ミネルヴァ書房、2010)、「職業教育と能力アイデンティティの形成-工業高校を事例として」(『教育学研究』77(3)、2010)など。