第2部 VRTカード講習会

今回の労働政策フォーラムの第2部では、基調報告、事例報告で紹介された「VRTカード」を実際に使った講習会を開催した。「VRTカード」とは、職業適性などについて、調査票に答える形式で測る心理検査「職業レディネス・テスト」(VRT:Vocational Readiness Test)を簡便なカード形式にしたもの。数値による正確な検査ではないが、持ち運びに便利で、どこででも、簡単に職業適性の傾向を知ることができるのが特徴。自己の特性を再認識し、その特性を活かすのはどんな職業領域なのかをイメージするためのツールだ。カードゲーム風で、受検者もリラックスして受けることができ、適職判定としてではなく、相談や教育の現場で、「VRTカード」の結果をコミュニケーション・ツールとして使って職業について議論することを期待して開発されている。

受験者の興味から職業的志向性を探る

「VRTカード」には、たとえば、「部品を組み立てて機械を作る」など、さまざまな職業(54職種)の内容が短い文章で書かれ、裏にはその職業名が記されている(この例であれば「機械組立工」)。2人1組での実施が奨励されており、1人がカードの「仕事の内容」を読み上げ、受検者がそれを自分の興味関心に基づいて(実際にできるかどうかは考えずに)、「やりたい」「どちらともいえない」「やりたくない」の3つに分類する。興味があり「やりたい」仕事に分類したカードを解釈して受検者の職業的志向性を探る。

職業の特徴が示すパーソナリティ

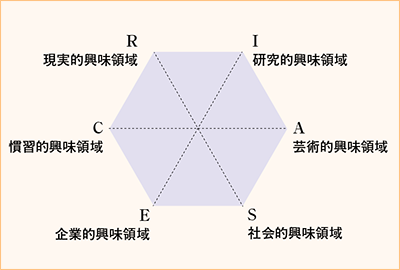

「VRTカード」に記載された「仕事」は、あらかじめその内容によって、「現実的興味領域(R)」「研究的興味領域(I)」「芸術的興味領域(A)」「社会的興味領域(S)」「企業的興味領域(E)」「慣習的興味領域(C)」の6つの職業興味領域に分けられており、どの領域の仕事をどれだけ「やりたい」と判断したのかによって、志向性のタイプ分けを行う。この興味領域は、アメリカの職業心理学者ジョン・ルイス・ホランド(1919-2008)の理論に基づいており、職業に対する興味関心からわかるパーソナリティ・タイプ(志向性)が実際の職業選択を考えるうえで重要だとして、さまざまな職業をその特徴が示すパーソナリティ・タイプによって6分類したもの(図)。各領域は、それぞれが示すパーソナリティの近似性や対称性などの関係を勘案して、時計回りにR→I→A→S→E→Cと円形に位置づけられている。

図 ホランドの職業興味の6領域

「現実的興味領域(R)」が示すパーソナリティは「機械や物を対象とする具体的な活動への興味」で、「研究的興味領域(I)」は「研究や調査のような活動への興味」。この隣り合うRとIの領域は、近似性が強く、境界近くに、それぞれの性格を併せ持つ仕事が存在している。Rの「機械や物を対象とする具体的な活動への興味」を仕事に当てはめて考えると、「機械を使う仕事」「ものを扱う仕事」「動物に触れる仕事」「身体を動かす仕事」「運転の仕事」などにブレイクダウンされ、「VRTカード」に記載された具体的な職業名でいうと「建設機械オペレーター」「トラック運転手」「消防士」などとなる。I領域にあたる「VRTカード」の具体的な職業名をみると、「研究者」「学芸員」など。R領域でI領域に近い仕事としては「航空機整備士」「自動車整備工」などがあげられており、I領域でR領域に近い仕事としては「海洋学研究者」「化学試験分析員」などが「VRTカード」に入れられている。

検査は職業を考えるうえでの素材

「VRTカード」の仕事内容から「やりたい」ものを抜き出し、それを6つの領域で分類して、どの領域のカードが多いかでその人のパーソナリティ・タイプを判断する。結果を整理・判断するためのシートには、各6領域それぞれに、その領域そのものと隣の領域に近いものの仕事名が3群にまとめられている。通常、パーソナリティ・タイプが1領域にとどまることはなく、2つまたは3つの領域にまたがった場合でも、そのバランスによって、ふさわしい仕事群が見つけられる仕掛けになっている。もちろん、結果の整理シートには、「VRTカード」に記載されている限られた仕事名だけでなく、多くの仕事が分類されて記載されており、自分のパーソナリティにあった仕事のイメージを実感しやすいように工夫されている。

ただ、事例報告でも紹介されているように、「VRTカード」は厳格な適職診断の検査ではなく、職業を考えるうえでの素材であり、より具体的なイメージを持って深く考えるためのツールという位置付けとなる。少なくとも2人1組になって実施することが奨励されているのも、この結果を材料に議論することができる環境をつくることが目的だ。

実際に体験してみて思い当たる節も

記者も同僚と組んで、実際に「VRTカード」を使ってみた。もう定年も近くいくばくかの社会経験も積んでいるからか、最初は「やりたい」かどうかを、無心で判断することが難しかった。どうしても、できるかどうかの気持ちを選択のなかに入れてしまう。だんだんと無心で分類できるようになり、結局、Aの「芸術的興味領域」がほとんどで、少しIの「研究的興味領域」が混じる結果となった。今の仕事との関係を考えると、どう考えればよいのだろうと自分では戸惑ったが、同僚の結果を見ると、なるほどと思えたから、他者からみると公平にみて思い当たる節があるようだ。同じような仕事をしていても、重なる部分はあっても、メインとなる領域は違っている。たいへん興味深く感じて、同僚との議論も弾んだ。自己をより深く知り、他者と議論し、さらに自己のあり様を見つめなおすことで、あらためて職業について考える良い機会を持つことができた。

(調査・解析部次長 郡司正人)