講演1 経済危機と在日南米系コミュニティ―何をなすべきか:

第50回労働政策フォーラム

今後の外国人労働者問題を考える

―経済危機が日系人労働者に与えた影響等を踏まえて―

(2010年12月4日)

今日お話するのは2点についてです。第一は、経済危機以降、南米系労働者に何が起こっており、その背後に何があるのかです。第二に、南米系労働者に関して私が調査した結果を踏まえて、さしあたり可能な対策として何をなすべきなのかをお話したいと思います。

予告された大量解雇のクロニクルと定住化言説の逆説

リーマンショックのあった2008年9月から、信じられないようなペースで南米の人たちが首を切られていきました。以前から構造的な問題があることはわかっていましたが、まさかこんなペースで首切りが起こるとは、私自身思いませんでした。ただ、論理的に考えればこれは予告された大量解雇だったと思います。

というのは、労働市場のもっとも不安定な部分に、南米系労働者は集中していたからです。ただし、不安定といっても、他の周辺的な労働者とは異なり、日本の製造業でもっとも生産性が高い部分で彼ら彼女らは就労し、そこで大量解雇が行われました。生産性が高いということは国際競争力もある部門だったわけで、その部門での輸出が一気に縮小したので、経済危機が大量解雇をもたらしたわけです。南米の人たちと話していても、出稼ぎ労働市場の核ではなく、周辺のもっと安い賃金で働いている人たちには、影響はもっと小さいものでした。

しかし、これは単に景気循環に伴う一次的な問題ではありません。大量解雇は論理的必然と申し上げましたが、それを生み出す構造を今まで放置してきた要因の方にこそ着目すべきです。

その要因の1つが、「定住化言説の逆説」です。今まで外国人の受け入れに好意的な観点から、外国人は定住者、住民であり、単に労働者として処遇してはいけませんという言い方がありました。その結果、労働者=一時滞在者、定住者=労働者ではない住民という認識ができてしまったわけです。定住者は、単に住民としてではなく労働者として日本で生涯働き続ける人たちです。だから一生働き続けることを前提とした方策を、本来は考えねばなりませんでした。しかし、住民という言葉を用いることで、労働者としての側面を忘れてしまった。その結果、「労働者である外国人住民」という論点が消えてしまったところに、問題があると私自身は考えています。

では、この大量解雇を踏まえて何を問題とすべきか。日本の場合、オールドカマーたるコリアンと中国人は、国際的に見るとモデルマイノリティと言っていい人たちです。つまり学歴、職業、収入という点で、社会の底辺に固定化したわけではない(その人たちが排外主義の標的になっているのが、日本の特殊性ではありますが)。だからわたしたちは今、多くの移民問題の背景にある「移民が底辺層に固定化している状況」を初めて目撃しているわけで、その点に着目すべきでしょう。

移民国家のアメリカでは、確かに底辺層に固定される人もいますが、同時に言われてきた有力な議論として、「経済的同化仮説」があります。これは、今の時点で移民は確かに貧乏かもしれないけれども、時間がたてば言葉も覚え、仕事に慣れて、給料がアメリカ生まれの人たちに近づいていくというものです。

問題は、日本の南米系労働者に関して、この仮説がまったく該当しない点です。つまり、20年の出稼ぎを経ても賃金はむしろ下がっているし、社外工のままだという現実があります。その結果、大量解雇が生じたわけです。しかし、こうした状況は問題とされてこなかった。それがようやくこうして問題とされつつある。そこで以下では、その現実をみたうえで、対策として何をすべきか考えたいと思います。

急激な流出過程――失業率は40%台に

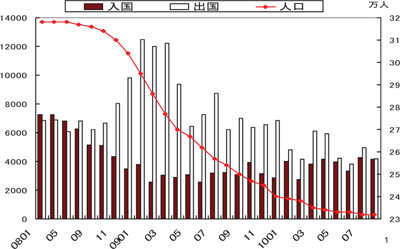

図表1 ブラジル人の急激な流出

資料出所:2007年12 月時点の数値は法務省入国管理局『出入国管理統計年報』、月ごとの推移は同『出入国管理月報』各月次版

統計で現状をみていきます。2008年1月から現在までの出入国管理月報から取った統計です(図表1)。08年9月までは、出入国者数に大きな増減がない状態が続いていました。ところが、9月を過ぎると急に出国が増えだします。09年の1月から3月にピークとなり、この3カ月だけでブラジル人人口は1割減ったことになります。

その後、だんだん減少幅は緩やかになっていきますが、依然として出国が多い状況が続いていました。ようやく今年の8月で減少が止まったと思ったら、9月のデータでは、また出国の方が数百人多い状況に戻りました。このデータを見る限り、リーマンショック前から現在までブラジル人人口は約3割減少していますが、さらに5%ぐらいは減少する可能性があります。つまり、ブラジル人の3分の1が減ってしまい、なかでも若年層の流出が目立ちます。

図表2 在日ブラジル人の

失業調査結果

残念ながら失業率については、国籍別のデータがありません。ですから、いくら日系人派遣切りという報道があっても、統計にはあらわれない。隠蔽しているとも言えるわけですが。ただこれに関しては、JILPTの渡邊さんが実施した中部地方の調査をはじめ、いくつかの自治体が緊急の調査をしました(図表2)。それで見る限り、失業率はおおむね40%台になります。全体として、帰国した人も含めると約半数は解雇されたと考えてまず間違いない。日本全体の失業率が4.1%から5.6%に上がって大騒ぎしていたわけですが、それと比べても桁違いの数字で、経済危機の最大の生贄として南米系労働者が差し出されたといわざるを得ません。

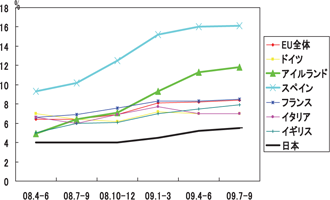

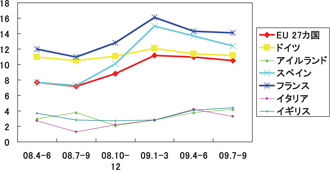

ヨーロッパのデータをみると、スペインの失業率がもっとも高く、最悪の時には20%近くまで上がりました(図表3)。相対的にみるとドイツ、イタリア、日本は経済危機の打撃が小さく、ほかの国での打撃が大きいことになります。ヨーロッパの場合、EU27カ国以外の国籍の失業率も出ており、大体どの国でも外国人の方が失業率は高いけれども、一番高いフランスでさえ、内外人格差は約16ポイントにとどまります。さらに、経済危機後に拡大した失業率の内外人格差は、5ポイント以内におさまっている(図表4)。したがって、日本の断片的なデータをもとに比較すれば、日本全体と南米人で30ポイント差以上に達する失業状況は、きわめて特殊なものです。その意味で、日本の南米系労働者は、欧州でも考えにくいレベルの解雇に見舞われているのではないかと考えています。

図表3 経済危機後の失業率の推移

資料出所:Eurostat、15 ~ 64 歳対象

図表4 失業率の内外人格差の推移

資料出所:Eurostat、15 ~ 64 歳対象

終身派遣という現実

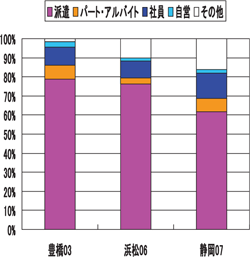

図表5 終身派遣という現実

では、何が問題なのか。いくつかの自治体が行ったブラジル人の就労をめぐる調査データがあります(図表5)。注目すべきは、03、06、07年と、2000年代に入ってからのデータだということです。80年代後半から流入した南米系労働者は、請負・派遣労働者として働いてきました。それから15~20年近くたった調査時点でも、請負・派遣が圧倒的に多いままです。ほとんどの人が、請負・派遣という社外工セクターから逃れられない。流入開始時から現在に至るまで、終身派遣ともいうべき固定化した状態が続いている。この状態に対して、多文化共生という言葉で表される処方箋では、解決不可能だと私は考えます。

人的資本―個人の能力に関する仮説

では何をすればいいか。労働市場の構造を本来は変える必要があるのですが、簡単に構造は変わらない。ですから、いま何ができるかを考えた時、南米系労働者がデカセギ労働市場だけではなく、そこから脱出する道をつけることに焦点を絞ります。そのときに何が必要なのか。個々の労働者が持つ人的資本と社会関係資本という2つの要素に着目して、「デカセギ労働市場から脱出する条件」について差し当たりの答えを出してみたいと思います。以下の議論は、2005~2010年に私を含むグループがアルゼンチンからのデカセギに関して調査したデータに基づくものです。

問題を解くに際して、いくつかの仮説を立ててみたいと思います。ここでいう人的資本とは、学歴、職歴、日本語能力を念頭においています。このような個人が持てる能力が、デカセギ労働市場からの脱出に際して役に立つのではないかというのが第一の仮説です。つまり、人的資本が多ければ、非正規雇用から脱出できるということです。

第二は、最初に申し上げた移民の経済的同化仮説から取ったものですが、滞日年数が増加するほど人的資本が蓄積され、非正規雇用から脱出できるという仮説になります。調査データで2つの仮説を検証すると、当てはまる部分と当てはまらない部分があります。

まず、日本での居住期間と、滞日期間中に得た職の関係をみましょう(図表6)。滞日期間が長くなればなるほどつきやすい職は確かにあり、自営業がそれにあたります。自営になった人で、滞日1年未満は0.5%しかいないわけですが、10年たつと8.4%まで増えます。滞日年数と比例して増える結果になっており、統計的にも有意です。ただ、正社員については、滞日年数の増加と共に有意には増えていくわけではありません。滞日年数がたつと自営業として独立しやすくなるものの、正社員への道はなかなか開けないわけです。ただし、正社員と自営についた人たちはごく少数で、10年たった人でも自営で8.4%、社員で7.0%しかいません。

図表6 滞日期間と求職

資料出所: 稲葉奈々子・樋口直人,2010,『日系人労働者は非正規就労からい かにして脱出できるのか――その条件と帰結に関する研究』

図表7 人的資本仮説=日本語能力の検証

資料出所: 稲葉奈々子・樋口直人,2010,『日系人労働者は非正規就労からいかにして脱出できるのか――その条件と帰結に関する研究』

次に、日本語能力との関係をみると、かなり明確な結果が出ました(図表7)。日本語が日常会話程度以下の場合、パート・正社員、自営になることはまずありません。かなりできる、またはネイティブでないと社員・自営にはなれないという結果が出ています。最後に、職歴や学歴との関連はあまりありませんでした。

結果的には、滞日年数が増えると自営には進出できる。それから、日本語ができるようになると、社員・自営に進出できることになります。ただ、日本語ができる人の中でも、やはり社員・自営の人は少数なので、日本語ができることは必要条件ではあるが、十分条件でないといえます。

社会資本関係―求職ネットワークに関する仮説

そこでもう1つ必要なものが、先ほど触れた社会関係資本になります。これは、ある人が持つ対人的なネットワークを意味します。分析に際して、どういう人間関係を持っていると非正規雇用から脱出できるかについて、3つの仮説を立てました。

第一は、個人の持てる社会関係資本と得られる仕事には関係があるというものです。第二は、デカセギしている人たち内部の社会関係資本は、同質的なものであるがゆえに、同じデカセギ労働市場で派遣の仕事を見つける役に立つ。けれども、そこから抜け出るには役に立たない。第三は、集団の外部、つまりデカセギ以外の人とのネットワークが、デカセギ労働市場から脱出するのに役に立つのではないかということです。

仮説検証以前の基本的な事実として、内部昇進がないことがまず明らかになりました。ここでは944件の求職データを用いていますが、派遣から契約社員、あるいは非正規雇用から正社員になったケースはそのうち9件しかありません。同じ企業で長く働いても登用されることは稀で、内部労働市場はほとんど機能していないわけです。

さらに、転職経路はデカセギ関係の人たちの紹介が多く、6割弱にのぼります。しかも、出身国のアルゼンチンにいたときから持ち込んだネットワークが第一で、日本で新たに知り合った人とのネットワークといっても同じデカセギの人たちがほとんどです。

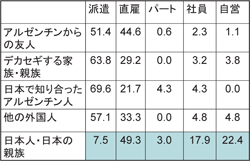

これを前提としたうえで仮説1を検証すると、社会関係資本と職種の間に非常に強い関係がありました。その上で仮説2に進むと、アルゼンチンにいたときからの友人、一緒にデカセギしている家族・親族、日本で知り合ったアルゼンチン人、ブラジル人など他のデカセギ人たちは、請負・派遣の紹介経路となっています。しかし、社員・自営になるための情報提供はほとんどありません。仮説3との関わりでいうと、それ以外の日本人ないし南米に移民していない親族を介して仕事を得た場合、社員17.9%、自営22.4%と相当高い数値になります(図表8)。その意味で、社会関係資本に関する仮説はすべて妥当だといえます。

図表8 求職経路と職種

資料出所:稲葉奈々子・樋口直人,2010,『日系人労働者は非正規就労からいかにして脱出できるのか――その条件と帰結に関する研究』

これまでの議論をまとめます。まず、日本語能力が低い者はデカセギ労働から脱出できず、日本語は必要条件になっています。次に、滞日期間の長期化にともない正社員になりやすくなるわけではない。これは、図表5の自治体調査の結果とも符合しています。ただし、自営業には進出しやすくなります。アメリカなどで、自営が社会移動の経路として注目されていますが、日本でもわずかながらそうした可能性があることになります。

社会関係資本については、多くの側面で職種を強く規定します。その場合、アルゼンチンから持ち込んできた社会関係資本は、デカセギ内部での仕事を探すに際しては重要です。デカセギ労働市場の中で仕事をみつけるに当たっては、デカセギの人たち内部のネットワークは確かに機能していました。つまり、リーマンショック以前は集団内部の求職ネットワークが機能していたわけです。それに対して、日本人の紹介による仕事の4割は正社員・自営であり、デカセギ労働市場からの脱出に有効に機能していましたが、数としては少ないものでした。

リーマンショック以降に起きた変化は、デカセギ労働市場内部の仕事の激減です。そのため、デカセギ者同士の求職ネットワークが機能しなくなってしまった。これが大量失業の背景にあります。

これを敷衍(ふえん)すると、日本で生まれ育った日本人との接点が十分なかったことが、大量失業の原因の1つだったという説明は可能です。それはデカセギ労働市場からの脱出を妨げ、デカセギ労働市場が収縮したときに代わりの仕事を探せなくしたわけですから。逆に言うと、日本人との接点を持っていた人は、リーマンショック以前から社員・自営になれることもありました。日本の一般労働市場とつながりを持っている人とのネットワークを持たないと、デカセギ労働市場からなかなか抜け出すことはできないわけです。

政策の評価――帰国支援と就労準備研修

これまでの議論を元に日本の政策を評価したいと思います。リーマンショック以降に帰国支援事業を行なったのは、日本、スペイン、チェコになりますが、国際的にみて恥ずかしい対応だといえます。労働者追い出しともいわれるこの事業に約50億円を費やす一方で、就労準備研修には単年度10.8億円の予算しかついていない。日本から帰すための対策に、日本に留まるための対策の5倍の予算がついており、政策的バランスが欠如しています。就労準備研修は、初めて職業訓練的な内容を持った外国人労働者政策と言えるわけで、これは画期的ともいえます。ただ、最長181時間の研修ではほとんど効果がない。私は昨年1年間オランダにいましたが、オランダでは510時間のオランダ語コースを無料で提供しています。

危機を転機の好機とするために

今は確かに危機といえる状況下にありますが、危機を転換の好機にする機会でもあると思います。転換の1つとして、労働市場の規制という筋道もありますが、そんなに簡単にできることではない。法規制以外の方策として、デカセギ労働市場から脱出する経路をつくることもあっていいのではないでしょうか。現状を放置してしまうと、将来的に移民問題が生じる。つまり、移民が底辺層に滞留してしまうことに起因する移民問題の発生を我々は目撃しているわけです。

これは本質的には貧困問題なのですが、特定の移民が貧困状況にあると「移民問題」になります。さらに、進学率の格差などをみると、南米系の若年層は貧困を再生産する状況にあります。こうした状況に今対応しないと、政策的不作為の結果として移民問題を生み出した、と数十年後に評価されかねません。

そうさせないための必要条件として、日本語力は必要だろうと思います。さらに、必要十分条件にするためには、求職経路の確保が必要で、デカセギ労働市場から脱出するための何らかの社会関係が必要だと思われます。しかし、デカセギ者は日本人と接点を少ししか持ちません。デカセギ者の内部で社会関係が完結するので、余計脱出が難しくなります。それを差し当たり補うものとして考えられるのは、ハローワークの機能強化です。デカセギ労働市場から抜け出るのに必要な弱い紐帯がない人たちを、ハローワークの機能強化で補う緊急対策はあり得るでしょう。今も実施されているとは思いますが、工夫の余地があると思います。

【参照文献】

がんばれ!ブラジル人会議(2009)『浜松市 経済状況の悪化におけるブラジル人実態調査集計結果』

岐阜県(2009)『定住外国人(ブラジル人)実態調査結果について(速報版)』

浜松市(2007)『浜松市における南米系外国人の生活・就労実態調査』

樋口直人(2010)「経済危機と在日日系南米人――何が大量失業・帰国をもたらしたのか」『大原社会問題研究所雑誌』622号

稲葉奈々子・樋口直人(2010)『日系人労働者は非正規就労からいかにして脱出できるのか――その条件と帰結に関する研究』全労済協会委託研究報告書

滋賀県国際協会(2009a)『経済危機に伴う外国人住民の雇用・生活状況調査結果(速報)』――――(2009b)『経済危機に伴う外国人住民の雇用・生活状況調査結果』

静岡県(2008)『静岡県外国人労働実態調査(外国人調査)報告書』

豊橋市(2003)『日系ブラジル人実態調査報告書』

渡邊博顕(2009)『外国人労働者の雇用実態と就業生活支援に関する調査』(調査シリーズNo.61)労働政策研究・研修機構

四日市市(2010)『外国人市民実態調査アンケート』