緊急コラム #031

毎勤の賃金上昇を決めているのはベア。定昇ではない ~春季賃上げ率と賃金統計との関係~

2023年1月27日(金曜)掲載

本コラムの概要

- 労働者が目指す「賃上げ」は『定期昇給(定昇)+ベースアップ(ベア)』であるが、企業にとっては、総人件費の増加につながる、『ベースアップ』に主たる関心

- 一般労働者の所定内給与の動きがベースアップの動きと連動し、ベースアップ分だけ賃金水準が上昇する関係性を示唆

現在の日本においては、資源高、物価高が続く中、「賃金の引上げ」が大きなテーマとなっている。

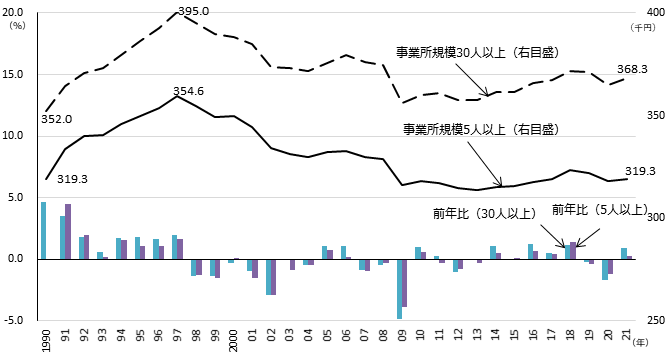

名目賃金(現金給与総額)の推移を長期でみると(図表1)、1990年代初頭のバブル崩壊後の長引く経済の低迷、特に1998年のアジア通貨危機や2008年のリーマンショックの影響を大きく受け、1997年をピークとして2010年代の始めまで減少傾向で推移してきた。

その後、2014年以降は緩やかな増加傾向にあったが、2020年以降は新型コロナの影響を受け、増加トレンドが頭打ちとなっている[注1]。

結果として、1997年と比較した2021年の水準は、事業所規模5人以上では90.0%(10.0%減)、30人以上では93.2%(6.8%減)と、9割程度の水準に留まっている。

図表1 名目賃金(現金給与総額)の推移

資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」

注1:時系列比較を行うため、基準値に指数を掛け合わせて作成した月平均の値。

注2:事業所規模5人以上の指数は1990年から作成しているため、前年比は1991年以降となる。

賃金がこのような状況にある中、昨年7~8月に実施した「暮らしと意識に関するNHK・JILPT共同調査」[注2]では、現在の生活水準について、過半数(56.7%)は暮らしに余裕はないという回答結果が得られている。

政府は、賃上げ、人への投資を重視しており[注3]、2023年に入り、春闘が実質的にスタートする中で、労使も賃上げに向けた取組みを進める方針を打ち出している[注4]。

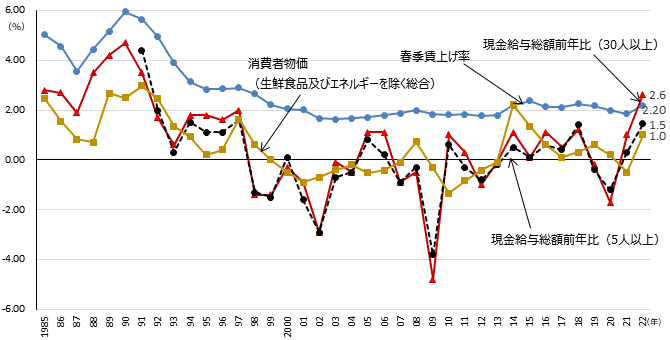

そこで、春季賃上げ率と統計との関係を調べてみた。公表されている春季賃上げ率、「毎月勤労統計調査」における現金給与総額、消費者物価(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)の前年比の伸び率を比較すると図表2のようになる。これをみると、近年主要企業の春季賃上げ率は2%前後で推移している一方、現金給与総額の伸びはコロナ禍前でも概ね1%前後の増加と、一貫して春季賃上げ率を下回って推移してきた。なお、2022年においては11月までの実績で、事業所規模30人以上では、現金給与総額の伸びが春季賃上げ率を上回っている。

図表2 春季賃上げ率、名目賃金、消費者物価の推移

資料出所:厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」、「毎月勤労統計調査」、総務省「消費者物価指数」

注1:春季賃上げ率の対象企業は妥結額などを把握できた資本金10億円以上かつ従業員1000人以上の労働組合のある企業(2022年で358社)。

注2:毎月勤労統計調査の事業所規模5人以上の指数は1990年から作成しているため、前年比は1991年からになる。2022年の伸び率は11月までの数値の比較によるもの。

また、現金給与総額と消費者物価の伸び率を比較すると、いずれも1990年代後半から2010年代前半までは0%近傍で推移してきており、現金給与総額の伸び率が消費者物価を下回り、実質賃金はマイナスになることも多かった。いずれも2010年代半ば以降はプラスで推移していたが、2019年、2020年の現金給与総額はマイナスとなっている。

最近の動向を見ると、主要企業の春季賃上げ率は、2021年で1.86%、2022年で2.20%となっている。一方、現金給与総額(事業所規模5人以上)は2021年で前年比0.3%増、2022年は11月までで同1.5%増となっており、また、春季賃上げ率がより直接影響すると考えられる一般労働者の所定内給与でみても、2021年で同0.4%増、2022年の11月までで同1.3%増と、春季賃上げ率との間にはかなりの差がみられる。

ところで、春季賃上げ率は、ベースアップ(ベア)と定期昇給(定昇)の両方を含んだ数字として公表されている。

ベースアップとは、賃金表の改定により賃金水準を引き上げること、また、定期昇給はあらかじめ労働協約、就業規則等で定められた制度に従って行われる昇給のことで、一定の時期に毎年増額することになる(厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」より)。

これを別の観点でみると、ベースアップは企業の総人件費を増やすことになり、マクロの賃金の増減に影響するが、定期昇給は年功型の賃金制度の中で個人が昇給していくことであり、企業組織の年齢などの人員構成が一定であれば、総人件費も一定となるため、定期昇給分は、マクロの賃金の増減に影響しない。

すなわち、労働者個人にとってはベースアップと定期昇給の両方が賃金上昇の要因となる一方、企業にとって賃金は人件費(コスト)であり、コスト増を招かないためには、総人件費の増加につながるベースアップを行わず、定期昇給のみで対応する方向になる。企業が定期昇給のみを行う場合には、個々の労働者では賃金が増加する一方、マクロの賃金は増加しないことになる。

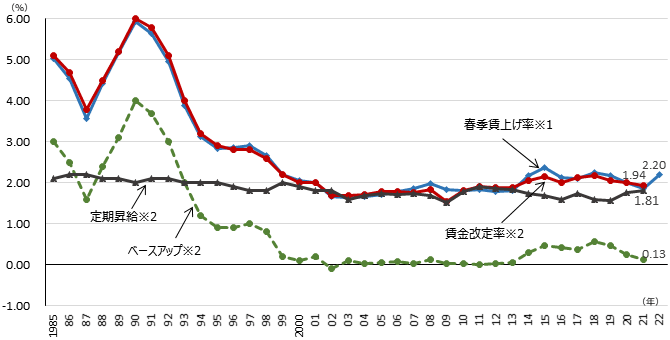

こうしたことから、春季賃上げ率の数字はベースアップと定期昇給に分けて見た方が良いが、中央労働委員会「賃金事情等総合調査」が各々を分けて集計している。この調査結果と春季賃上げ率を比較すると、図表3のようになった。

図表3 春季賃上げ率と賃金改定額の伸び率との比較

資料出所:厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」(※1)、 中央労働委員会「賃金事情等総合調査」(※2)

注1:春季賃上げ率の対象企業は妥結額などを把握できた資本金10億円以上かつ従業員1000人以上の労働組合のある企業(2022年で358社)。

注2:賃金事情等総合調査の対象企業は介護事業所以外は資本金5億円以上かつ労働者1000人以上、介護事業所は運営主体が社会福祉法人である施設かつ労働者100人以上の企業から選定(2021年の対象企業は380社、回答企業は234社(回収率61.6%))。

まず、春季賃上げ率と「賃金事情等総合調査」による賃金改定率のグラフはほぼ重なっている[注5]。

「賃金事情等総合調査」による賃金改定率はベースアップ部分と定期昇給部分に分けられるが、このうち定期昇給部分の伸び率は1990年代後半以降、概ね2%をやや下回る水準で推移する一方、ベースアップ部分はバブル崩壊後低下傾向を続け、2000年代に入り0%近傍で推移した。2014年以降やや上昇したが、2019年以降再び低下し、2021年には0.13%となっている。

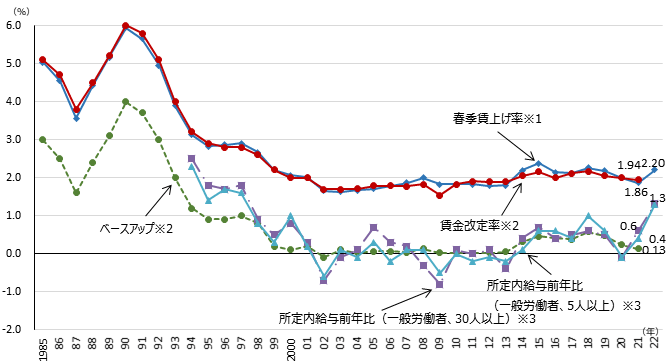

このような動きをしているベースアップと、「毎月勤労統計調査」に基づく一般労働者の所定内給与の伸び率を比較してみると、図表4のようになった。

図表4 春季賃上げ率と所定内給与の伸び率との比較

資料出所:厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」(※1)、中央労働委員会「賃金事情等総合調査」(※2)、厚生労働省「毎月勤労統計調査」(※3)

注:毎月勤労統計調査の事業所規模5人以上の指数は1990年から作成しているため、前年比は1991年からになる。2022年の伸び率は11月までの数値の比較によるもの。

これをみると、「賃金事情等総合調査」による賃金改定率のうち、近年のベースアップの伸び率は、毎月勤労統計調査の一般労働者の所定内給与の伸び率の水準に近い水準で推移している[注6]。

すなわち、一般労働者の所定内給与の動きが2014年以降のベースアップの増加と減少の動きによく連動している様子が観察でき、春闘のベースアップ分だけ国内の賃金水準が上昇する関係性が示唆される。

このことは、「毎月勤労統計調査」における賃金の上昇幅が大きくなるためには、春季賃上げ率のうちベースアップ部分の上昇が必要となると言える[注7]。

なお、「賃金事情等総合調査」によると、1990年代後半以降、定期昇給部分は概ね2%をやや下回る水準で推移していたが、この2%という数字が世間の相場観になっているようである。

関連のエコノミストのレポートをみると、

- 目指すべき賃上げ率は定昇込みなら4%だ(2017年12月1日、斎藤 太郎 ニッセイ基礎研究所 経済調査部長)[注8]

- インフレ2%には「政労使ベア合意」が必須だ 今の日銀の政策でインフレ期待はつくれない(2016年9月24日、北浦 修敏 世界平和研究所(IIPS)主任研究員)[注9]

がある。これらのレポートでは、春闘の賃上げ率から定期昇給分として2%程度を差し引いた数字がベースアップ分という前提となっており、前者のレポートでは「賃金事情等総合調査」も引用されている。

連合は、「2023 春季生活闘争方針について~くらしをまもり、未来をつくる。」[注10]において、「賃上げ分を3%程度、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含む賃上げを5%程度とする」としている。

以上、マクロの賃金の上昇には、春闘におけるベースアップが重要であることを見てきたが、今後については懸念もある。

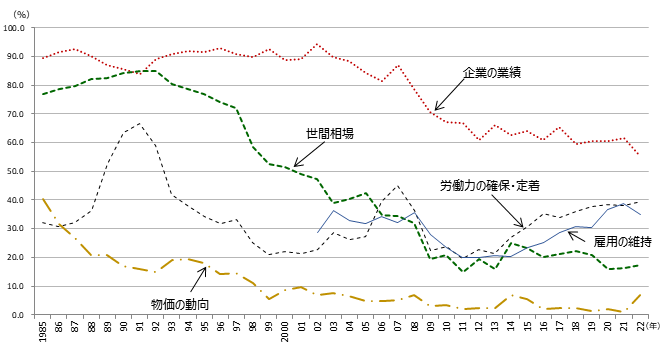

図表5は、「賃金引上げ等の実態に関する調査」に基づく、企業が賃金改定の決定に当たり重視した要素の推移であるが、1990年代末から「世間相場」を重視する割合が大幅に低下していることが分かる。春闘が世間相場を形成するのに大きな役割を果たしてきたが、その力が今後更に弱くなっていく恐れがある。

図表5 賃金の改定の決定に当たり重視した要素別企業割合の推移

資料出所:厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」

注1:賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業についての数値。

注2:その要素を重視したすべての企業(最も重視したものを1つ、そのほかに重視したものを2つまでの最大3つまでの複数回答による)の数を集計対象企業数で除したもの。

注3:その他の選択肢には、雇用の維持、労使関係の安定、親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向、前年度の改定実績、重視した要素はない等があるが、割愛している。なお、雇用の維持は2002年から、親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向、前年度の改定実績重視した項目はないは2009年から追加された項目であり、前後の比較には留意が必要。

一方で、「令和4年賃金引上げ等の実態に関する調査」[注11]によると、2022年中において「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合が85.7%と前年の80.7%を上回り、個別企業における賃上げ率の大幅上昇予定の報道もみられるなど、国際的にも安くなったとされる日本の賃金を何とかして引き上げていこうという機運の高まりもみられ、そうした動きが統計にも反映されるかどうか、今後も見ていきたい。

当機構では、新型コロナウイルス感染症の雇用・就業への影響をみるため、関連する統計指標の動向をホームページに掲載しているので、そちらもご覧いただきたい(統計情報 新型コロナが雇用・就業・失業に与える影響)。

(注)本稿の主内容や意見は、執筆者個人の責任で発表するものであり、機構としての見解を示すものではありません。

脚注

注1 コロナ禍における賃金の動向については、戸田卓宏「コロナ禍・中長期における賃金の動向と賃金の上方硬直性に係る論点整理」(ディスカッションペーパー22-10)で分析している。

注2 「暮らしと意識に関するNHK・JILPT共同調査」(一次集計)結果の概要(PDF:1.2MB)

注3 令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(PDF)![]() (2022年1月23日閣議決定)においては、「「構造的な賃上げ」を目指し、リスキリング支援も含む「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動の円滑化、地域の中小企業も含めた賃上げ等を進める」としている。

(2022年1月23日閣議決定)においては、「「構造的な賃上げ」を目指し、リスキリング支援も含む「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動の円滑化、地域の中小企業も含めた賃上げ等を進める」としている。

注4 連合「2023 春季生活闘争方針について~くらしをまもり、みらいをつくる。~」(2022年12月1日)プレスリリース(PDF)![]() 、2023 春季生活闘争方針(PDF)

、2023 春季生活闘争方針(PDF)![]()

経団連「2023年版 経営労働政策特別委員会報告」![]() (2023年1月17日)

(2023年1月17日)

注5 1985年から2021年までで相関係数は0.9969となっている。

注6 1994~2021年の30人以上の相関係数は0.8799、5人以上の相関係数は0.9127。伸び率の変動幅は、「毎月勤労統計調査」の方が大きくなっている。

注7 毎月勤労統計調査の現金給与総額(事業所規模5人以上)における一般労働者の所定内給与のウエイトは2021年平均で67.7%(3分の2強)となっている(計算式:(314,712(一般労働者の所定内給与)×35,662(一般労働者の常用雇用者数))/(319,461(就業形態計の現金給与総額)×(51,893(就業形態計の常用雇用者数))=0.677)。同様に、現金給与総額(事業所規模5人以上)における一般労働者の現金給与総額のウエイトは90.2%(約9割)となっている(所定内給与は所定外給与や特別給与のベースにもなる)。

注8 目指すべき賃上げ率は定昇込みなら4%だ | 東洋経済オンライン![]()

注9 インフレ2%には「政労使ベア合意」が必須だ | 東洋経済オンライン![]()

注11 厚生労働省 「令和4年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します(PDF)」![]() 、「令和4年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況(PDF)」

、「令和4年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況(PDF)」![]() (2022年11月22日)。

(2022年11月22日)。