緊急コラム #028

コロナ禍の雇用維持政策を振り返る

─諸外国の雇用維持スキームの対応

2022年6月8日(水曜)掲載

謎の感染症の正体が新型コロナウイルスによるものだと判明し、各国が行動制限を強めた2020年春、いったいどれほどの人が、この厄災がこれほど長引くと実感を持って予想できていただろうか。もちろん専門家の間には感染は長期化するとの言説があったようにも思うが、ほとんどの人がこれほど長期化することを想像できなかったのではなかろうか。少なくとも筆者にはできなかった。しかし、非日常は長期化し日常となった。

感染拡大初期において、ロックダウン等の厳しい行動制限が発出される中、大規模な失業など労働市場の混乱を未然に防ぎ雇用を守る役目を果たしたのは、日本及び欧米各国の雇用政策であり、その中心的役割を担った雇用維持スキームであった。あれから2年以上が経過した今、各国の雇用維持政策の対応にも差異が生じている。そこで本稿では、各国のこれまでの対応を振り返ってみたい。

1.各国の対応

(1)ドイツ

ドイツには元来、1969年に創設された雇用維持スキームである操業短縮手当(操短手当)が存在した。熟練従業員を解雇せずに短時間労働に移行することで、熟練者の保有する技能を社内に留めることができ、失業の抑制や企業内の技能維持に一定の効果があるとされる。この制度の活用と、従来から普及していた「フレックス制」や「労働時間口座」[注1]等の柔軟な労働時間制度を併用することで、ドイツは金融危機下でも大量の失業者を出さず、他国に先駆けて景気が回復したことで、EUやOECDから当時「雇用の奇跡」と称され注目を集めた[注2]。

今次コロナ禍においては、この制度に支給要件を緩和するなどの特例措置を設けて対応した。まず、20年3月、「事業所内の3分の1以上の従業員が対象」という従来の支給要件を、「従業員の10%以上(10分の1以上)が対象」まで比率を大幅に引き下げ、当該労働者について操業短縮による10%以上の賃金減少があった場合に、賃金の減少分の一定割合を補填することとした。また、手当の支給対象を派遣社員にも拡大し、さらに、操業短縮中の労働者の社会保険料の雇用主負担分は連邦雇用エージェンシー(BA)が全額肩代わりすることとした。また、従来の支給要件である「事前に公共職業安定機関への届け出」がなくとも、事後申請も可能とし、手当支給を20年3月1日から遡及適用した。この要件緩和により、操短手当申請者数は4月に急増したが、その後感染状況の改善に伴い、減少した。政府はその後5月に、追加支援の一つとして助成率の引き上げを行った。引き上げの対象となったのは、労働時間が通常時の50%以上減少した労働者である。支給開始から3カ月間は、従来通り操業短縮による賃金の減少分60%(子がいる場合は67%)だが、4カ月目からは同70%(子がいる場合は77%)、7カ月目からは同80%(同87%)に引き上げられた。

ドイツ国内研究機関の分析よれば、コロナ禍における特例措置については、迅速な手当要件の緩和が効果を上げたと評価されている。労働時間の増減分析より、金融危機時と比して、6倍超の雇用が保護されたと分析されている。一方、金融危機時に効果が大きかった労働時間口座は今回あまり活用されなかった。これは、コロナ危機で影響を受けたサービス業の多くは口座制度がなく、制度がある製造業の多くは、景気低迷でコロナ前から時間残高が少なかったことによる。また、今回はより低所得の受給者が多かったことも報告されている。これは、製造業が中心だった金融危機時と比べ、コロナ下においてはサービス業が受給者の中心だったことに起因する。

操短手当の特例措置は、当初20年末までの時限措置とされていたが、その後延長を重ね、現時点で22年6月末までとなっている。

(2)フランス

フランスの雇用維持スキームは「部分的失業制度」と呼ばれる。企業は従業員に総額賃金の70%[注3]を支払う義務があるが、企業に対しては、失業保険から従業員250人以下の企業の場合は1時間当たり7.74ユーロ(20年2月当時)、従業員251人以上の企業の場合は1時間当たり7.23ユーロ(同)手当が助成される。租税・社会保険料について、部分的な活動手当は、従業員および雇用主の一般的な社会保障拠出金が免除される[注4]。今次コロナ禍では、これに特例措置を設けて対応した。

特例措置は20年3月から実施された。休業時に総額賃金の70%を支払った企業に対して、その全額を失業保険および国が負担するとした(ただし法定最低賃金の4.5倍が上限)[注5]。

20年5月以降、この特例措置の適用条件が段階的に変更された。一般的な業種については、全額だった失業保険および国の負担を85%に引き下げ、企業負担を15%とした。一方、コロナ禍の影響を特に受けた観光業・ホテル・ケータリング・スポーツ・イベント業、文化部門、その他売り上げが著しく低下している産業(売上8割減の業種)に対しては、これまで通り全額助成が継続された。

その後、コロナ禍の影響を受けた業種以外については、感染状況を見ながら助成率を85%から60%にさらに引き下げるなど、助成率については利用者負担を段階的に重くする方向で見直しが進められており、現在に至っている。

労働省の調査・研究・統計推進局(DARES)や国立統計経済研所(INSEE)によれば、コロナ危機下において部分的失業制度を企業が活用することにより、雇用の減少が大幅に緩和されたと評価されている。業種別では、危機の当初、特に宿泊、飲食、建設業で利用されたが、感染が拡大するにつれて、全ての産業において利用が広がった。一方、特例措置については、迅速に支給するため申請手続きを簡略化したことにより、不正受給の問題も生じている模様だ。パリ検察当局の捜査によると、7000件、1億1300万ユーロの虚偽申請が判明したほか、企業の名を騙って補助金を騙し取った組織的犯罪なども報告されている。

なお、特例措置の実施は、現時点で22年7月31日までとされている[注6]。

(3)イギリス

イギリスには、常設の雇用維持スキームがなかったが、今次コロナ禍に対応するため「コロナウイルス雇用維持スキーム」を新設した。但し、当初は20年10月までの臨時措置的意味合いが強かった。

原則として、一時帰休労働者の休業部分の賃金額の80%(月2500ポンドが上限)が、雇用主に対して補償された。導入当初から20年7月までは、雇用主負担分の社会保険料の徴収も免除されていたが、8月以降は徴収が再開された。導入当初は、3週間以上の連続した休業のみが対象とされたが、20年7月以降は部分的休業も対象となった(休業部分のみを補助対象とし、支給上限額は休業比率により減額)。

スキーム終了が予定されていた20年10月までの2カ月間、および実際に終了した21年9月までの3カ月間については、助成率が段階的に引き下げられた(20年9月及び21年7月が70%、20年10月及び21年8-9月が60%。月当たりの上限額もこれと連動して月2187.5ポンド及び1875ポンドに引き下げ)。対象となる労働者は、少なくとも通常支払われる賃金の8割の支払いを受けることとされ、社会保険料および助成部分との差が雇用主負担となった。

同スキームは、導入以降、国内の労働者1170万人がいずれかの時点でスキームの対象となり、支給総額は計700億ポンド(申請ベース)とされる。1日当たりの対象者数は、20年5月上旬の886万人をピークとして段階的に減少したが、21年9月末の終了時点においても116万人がなおスキームに残留していた。業種別には、ロックダウン等の影響をとりわけ大きく受けたとみられる宿泊・飲食業や芸術・娯楽業などで、対象者の比率が高い。スキームは、感染対策に伴う経済の著しい低迷の間、雇用状況の悪化の抑制に寄与したとして評価されている。

感染状況に合わせて逐次延長された同スキームは、最終的に21年9月に終了した。スキームに残留していた利用者の影響が懸念されたが、その後顕著な失業率の上昇などは報告されていない。

(4)アメリカ

アメリカには不況下で雇用を企業に抱え込むことを支援する全国的な制度はない。一部の主な州は「操業短縮補償(Short-Time Compensation、STC)」という既存の雇用維持スキームを設けているものの、企業の認知度は低い。事業主は判例法上の随意雇用(employment at will)の原則により、景気後退時に労働者を解雇(レイオフ)することが一般的に行われている。

当時のトランプ政権はコロナ禍の失業急増に対応するため、失業保険給付の加算、延長、対象拡大などの特例措置を設け、失業者の当面の生活を支援した。また、異例の政策として、雇用維持目的の資金を中小企業の事業主に事実上提供する緊急融資制度「給与保護プログラム(Paycheck Protection Program、PPP)」を設け、コロナ危機対応の柱に据えた。

PPPはCARES法(20年3月27日成立、Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法)に基づく。従業員数500人以下の中小企業等に対して、1000万ドルを上限に、従業員の月間平均給与総額 の2.5倍を連邦政府(財務省中小企業庁、SBA)の保証で融資する。事業主は融資を借り入れ後24週間以内(あるいは20年12月31日までのどちらか早いほう)の従業員の給与、有給休暇、保険料、家賃、水道光熱費、通信費、住宅ローン利息の支払いなどに充てることができるとした。

融資の返済は、(1) 融資の60%(20年6月5日成立のPPP柔軟化法(Paycheck Protection Program Flexibility Act)施行前は75%)を給与関連の費用に充てること、(2) 20年2月15日時点の従業員の雇用を維持又は同年12月31日(同6月30日)までに再雇用すること、給与水準を維持すること、を条件に免除する。完全に維持すれば全額の返済を免れるが、雇用の削減や25%以上の給与の減額を行なった場合、その程度に応じて返済免除額が減額される。

PPPに対する中小企業のニーズは高く、20年4月3日の受け付け開始時から申し込みが殺到。当初予算の3490億ドルは2週間で底をつき、急きょ3,100億ドルを追加する立法措置を講じた。

その後、21年統合歳出法(20年12月27日成立、Consolidated Appropriations Act, 2021)ではPPPにあらためて約2844億ドルを計上。さらに、21年3月11日成立の米国救済計画法(American Rescue Plan Act of 2021)で72.5億ドルを追加した。SBAによると、20年4月から21年5月までの間、総額7298億ドルのPPP融資の返済を免除している(22年5月22日時点の集計)。だが、PPPをめぐっては、不正受給などの疑惑も報じられており、政府や議会などではその効果と違法行為の実態について検証が行なわれている。

PPPは、21年3月末としていた申し込み期限を5月末に延長した上で、最終的に同月末に終了した。

2.制度の利用状況

(1)利用状況の推移

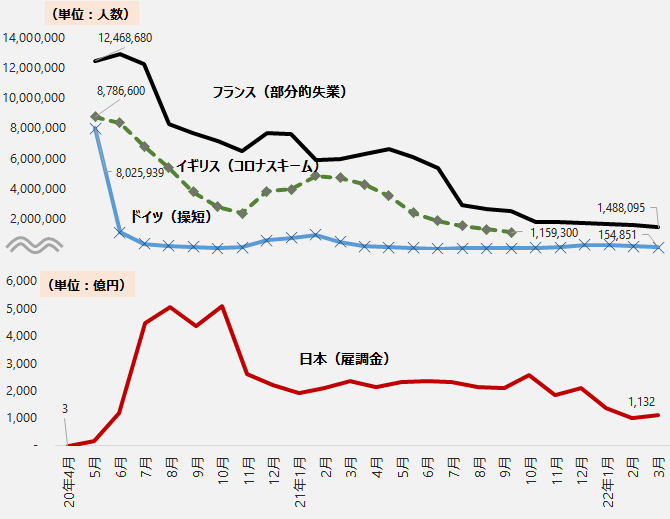

雇用維持スキームの申請・給付等利用に係る状況の推移を見てみよう。雇用維持スキームの利用状況は感染状況の推移とリンクする。基本的には、感染の拡大期においては利用者が増加し、感染が落ち着いてくれば利用者も減少するという相関を描く。これは感染拡大期においてはロックダウン等の行動制限措置が採られ、企業の事業活動が制限されることから休業もしくは時間短縮等の労働者が発生するためである。しかし、制度内容は国の時々の対応により可変的であることから制度の利用状況は国ごとに差異が生じる

図表1は、各国の雇用維持スキームの利用状況の推移を表したものである。各国制度の申請・給付メカニズムの違いによりカウントの仕方[注7]には違いがあると考えられるため国間の比較には留意が必要であるが、あくまで各国が公表している数字を用いた。なお、欧州については、人数ベースの数値とした。日本は、申請件数は公表されているものの、対象者数が分からないため、雇調金の支給決定額で推移を見た。厳密な比較はできないが、国別における利用状況の増減(推移)についてのおおまかな動きを把握することは可能であろう。

図表1 雇用維持スキームの利用状況推移(フランス、イギリス、ドイツ、日本)

出所:英独仏 JILPTコロナサイト。日本 厚生労働省「第1-(6)-5図 雇用調整助成金等の支給決定額の推移![]() 」、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要 (PDF)

」、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要 (PDF)![]() 」、「雇用調整助成金(新型コロナ特例)

」、「雇用調整助成金(新型コロナ特例)![]() 」。

」。

(参考)就業者数(2020):ドイツ 4186万人、フランス 2700万人、イギリス 3246万人、日本 6676万人。

(注)指標は各国の業務統計であり、国により給付の制度や支給要件等が異なり、各国間の比較には注意が必要である。あくまで、それぞれの国における推移を参考掲載している。 フランス:部分的就業(失業)手当の申請ベースの対象者数(月次)、イギリス:各月末時点の対象者数(日次データから各月末の数値を参照)、ドイツ:操短手当の新規申請時における対象従業員数(月次)、日本:雇用調整助成金の支給決定額(週次を月毎の合計に再編集)

20年3月から4月にかけて感染者が急拡大しロックダウン等厳しい行動制限措置を強いたドイツ・フランス、イギリスでは、この間企業活動がほぼ停止した。多くの労働者が休業状態に入り、結果、スキームの申請は4・5月期に爆発的に増えた。申請者数は6月に入るとまずドイツが落ち着きを取り戻し、遅れてフランス、イギリスも減少に向かった。その後しばらく小康状態を示す。バカンスシーズン(と言っても異例のバカンスだったわけだが)を終えた秋、申請者数は若干の増加を示したものの、基本的には減少に向かい、ドイツにおいては小康状態をキープしながら、フランス、イギリスにおいても増減を繰り返しながら次第に減少に向かった。イギリスは、21年9月にスキーム自体を終了させている。日本についてはピークが20年夏にあり、欧州諸国と比較して若干遅いように見えるが、日本は申請期限が延長されていたため、20年夏にカウントされている支給額の中には20年春に実施した休業についての支給額が含まれ得るので、見た目ほどの差異はないかもしれない。もちろんロックダウン等制限の厳しさ度合いの違いが反映している可能性はある。日本については、その後も小さな増減を繰り返しながら現在に至っている。

(2)制度の支出状況

次に各国別の支出額を20年と21年(日本は年度、日本以外は暦年)の合計で比較してみる(図表2)。雇用維持支援金制度(景気の変動等による事業規模の縮小などで雇用調整を避けられなくなった事業主が、労働者に対する休業、休職といった措置を講じた場合、人件費の一部を支援する制度)のある韓国も加えてみた。やはり圧倒的に多いのが83.2兆円のアメリカであるが、そもそも市場規模が違うので就業者数を参考にして欲しい。次に多いのがイギリスの10.6兆円で、これは他国よりも給付期間が短い(21年9月で終了)ことも勘案すれば、短期間に集中して多額の支出をしたことがわかる。日本、ドイツ、フランスは額的にはほぼ同じ水準であり、韓国のスキームはこれらの国と比べると規模は比較的小さい。

図表2 雇用維持施策における支出額の国際比較

| ドイツ | フランス | イギリス | アメリカ | 韓国 | 日本 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 就業者数(2020) | 4186万人 | 2700万人 | 3246万人 | 1億4779万人 | 2690万人 | 6676万人 |

| 国内総生産(2020)(名目、各国通貨) | 3兆3700億ユーロ | 2兆3000億ユーロ | 2兆1100億ポンド | 20兆8900億ドル | 1933兆ウォン | 538兆円 |

| 雇用維持スキーム | 操業短縮手当 | 部分的失業 | コロナウイルス雇用維持スキーム | 給与保護プログラム(PPP) | 雇用維持支援金 | 雇用調整助成金 |

| 財源 | 雇用保険財源 (不足時、一般財源) |

失業保険(社会保障会計を含む)および一般財源 | 一般財源 | 一般財源 | 雇用保険基金(雇用安全・職業能力開発事業) (不足時、一般財源) |

雇用保険財源(雇用保険2事業)および一般財源 |

| 特例措置期間 | 2022年6月末まで延長 | 2022年7月末まで延長 | 2021年9月末終了 | 2021年5月末終了 | 2023年1月末まで延長 | 2022年9月末まで延長 |

支出額

|

|

|

|

※融資返済免除額

|

|

|

出所:就業者数および国内総生産は『データブック国際労働比較2022』、支出は以下のサイト。(注)日本のみ、4月~翌3月の年度ベース。他国は1月~12月の年ベース。

- ドイツ Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit 2020(PDF)

, Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit 2021(PDF)

, Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit 2021(PDF) , 冒頭、p.105

, 冒頭、p.105 - フランス Unédic ACTIVITÉ PARTIELLE 2020-2021(PDF)

p.54, TABLEAU 5.

p.54, TABLEAU 5. - イギリス Coronavirus Job Retention Scheme statistics: 16 December 2021 - GOV.UK

- アメリカ Forgiveness Platform Lender Submission Metrics, May 22(PDF)

(22年5月22日現在)

(22年5月22日現在)

換算レート:1ドル=114円、1ポンド=151円、1ユーロ=129円 100ウォン=9.7円 (21年12月30日)。

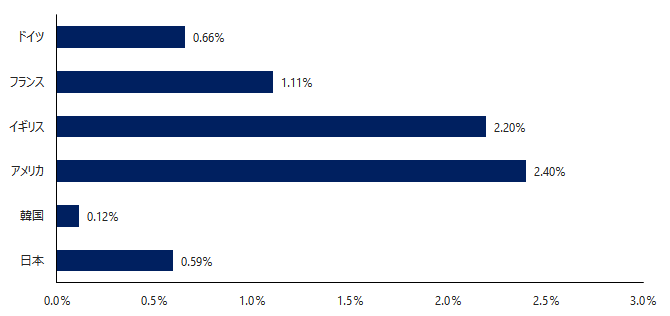

他方、雇用維持スキームの相対的な規模をGDP比で表すと図表3のようになる。20年の比較であるが、やはりアメリカ、イギリスはかなりこの政策を重要視していたことがわかる。フランスがこれに続き、日本はドイツとほぼ同水準となっている。

図表3 雇用維持政策─GDPに対する支出額の割合(2020年)

出所:20年における雇用維持政策の支出額に対する各国の国内総生産(名目、各国通貨)の割合。国内総生産(名目、各国通貨)は『データブック国際労働比較2022』、支出額は以下のサイト。

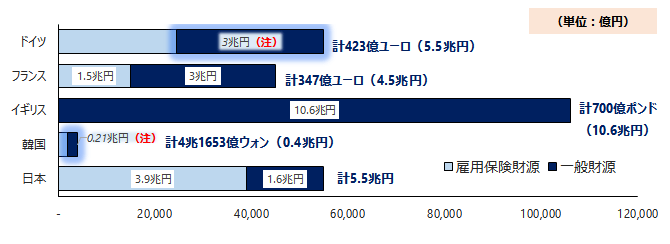

では、これらのスキームはどういった財源を基に支出されているのだろうか。財源別に見たのが図表4である(融資制度のアメリカは除いた)。イギリスはすべてを一般会計で支出しているが、それ以外の国は雇用保険(またはこれに相当する)財源との組み合わせである。但し、韓国、ドイツについては、スキームに対する補填ではなく、雇用保険財政全体に対する赤字補填であるため、正確な割合の比較はできない(雇用維持スキームに対する負担額は公表されていない)。スキームの合計額から類推すると、日本は比較的雇用保険のカバレッジが大きい国と言えるだろう。

図表4 雇用維持スキームの財源比較(20年、21年の合計額)

出所:

- 日本 厚生労働省ウェブサイト(雇用調整助成金)

、財政制度審議会財政制度分科会(22年4月13日開催)配布資料1(PDF)

、財政制度審議会財政制度分科会(22年4月13日開催)配布資料1(PDF) , P18

, P18 - 韓国 2022年度予算及び基金運用計画事業説明資料(2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료)

- イギリス Coronavirus Job Retention Scheme statistics: 16 December 2021 - GOV.UK

- ドイツ Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit 2020(PDF)

Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit 2021(PDF)

Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit 2021(PDF) , p.105

, p.105 - フランス Unédic ACTIVITÉ PARTIELLE 2020-2021(PDF)

p.54, TABLEAU 5.

p.54, TABLEAU 5.

(注)韓国・ドイツは、雇用維持スキームに対する赤字補填ではなく、雇用保険財政全体に対する赤字補填(一般財源)。支出は、日本のみ4月~翌3月の年度ベース。他国は1月~12月の年ベース。換算レート:1ドル=114円、1ポンド=151円、1ユーロ=129円、100ウォン=9.7円(2021年12月30日)

以上、各国におけるコロナ禍への対応を振り返ってみた。長期化したコロナ禍であるが、今多くの国で経済を立て直そうという動きが見える。経済の活発化に沿って雇用のリカバリーも今後進むと思われるが、一部の業種では極端な人手不足に陥るなど、労働市場が本来の安定を取り戻すのにはまだ相当の時間を要するようである。今後も各国の施策を注視していくことが必要であろう。

(注)本稿の主内容や意見は、執筆者個人の責任で発表するものであり、機構としての見解を示すものではありません。