講演1 社会構造の変容と若者の現状:

第61回労働政策フォーラム

若者は社会を変えるか —新しい生き方・働き方を考える—

(2012年6月30日)

本田 由紀 東京大学大学院教育学研究科教授/日本学術会議連携会員

今日の主役は、私よりも後に発表される4人の皆さんになりますので、私は、議論の地ならしといいますか、そもそもなぜこのようなシンポジウムを開催しようと思うに至ったのか、その背景には、日本社会の現状に対するどのような認識があるのか、などについてお話しするのが自分の役割と認識しています。

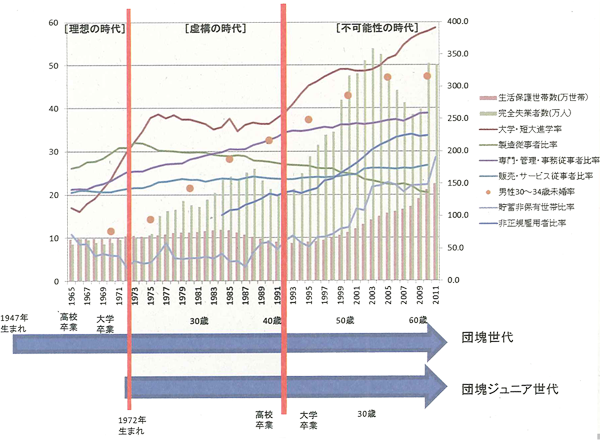

今、日本社会はどのような立ち位置にあるのか、どのような形をしており、どのような過去を経て今に至っているのかということについて、最初に大まかな見取図を示しておきたいと思います。図1は、戦後日本社会の、これまでの数十年間にわたる変容を視覚的に把握してもらおうと思ってつくったグラフです。

横軸に1960年代半ばから2011年までの時間の流れをとり、左側の縦軸にはパーセント、右側には実数をとり、長期的に入手可能なさまざまな社会指標を一堂に書き込んでいます。赤い実線が縦に2本突き刺さっていますが、戦後日本社会を時期区分するとすればちょうど境目の位置に当たると思われるところに、この2本の線を入れました。

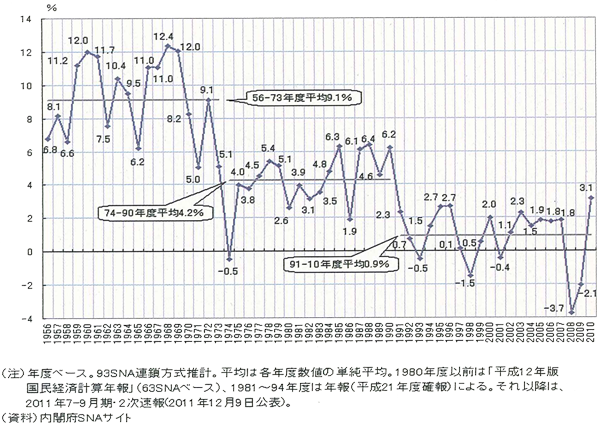

ぱっと見ておわかりになるとおり、左側の実線は70年代の前半、つまり石油危機が起きたころに当たります。右側の実線は90年代の初頭ですから、バブル経済が崩壊した時期を示しています。実際にこの2つの時期を境界として、日本の経済成長率は明らかに変容を遂げてきています。

オイルショックに至るまでの日本経済は、平均9.1%という、今の中国を思わせるような極めて高い経済成長を達成していました(図2)。それがオイルショックを経て平均4.2%まで下がります。しかし4.2%という数字は、安定成長と呼んでいいような成長率であり、この時期が70年代後半から80年代いっぱいまで続きました。

その後、バブル経済の崩壊を経て、また一段階、平均経済成長率は下がります。90年代以降になると、マイナス成長の年も珍しくない状況に至り、平均値で0.9%と、ほとんど経済が成長しない時期に差しかかっています。

図2の棒グラフの右端が、がくっと下がっているところが印象的ですが、言うまでもなくリーマン・ショックを意味しています。その後、また回復基調となりますが、2011年には東日本大震災が起きました。

バブル後は仕事も貯蓄も底が抜けた状況に

こうした経済成長の動向を反映する形で、ほかの社会指標にもさまざまな屈折が生じています。図1の社会指標の屈折の形状を見ると、左側のオイルショックを挟んだ前後の屈折よりも、右側のバブル経済の崩壊の前後の屈折のほうが著しいということは、すぐにおわかりいただけると思います。バブル経済崩壊の後に増加しているのが、緑色の棒グラフ=完全失業者数や、ピンク色の棒グラフ=生活保護世帯数、青い線=非正規雇用者比率です。その下で、水色の線が上がっていますが、これは貯蓄非保有世帯です。

つまり失業が増えている。また、仕事に就けたとしても、非正規雇用という不安定な働き方の人が増えてしまっている。仕事がない人もおり、そういう人は生活保護に頼って生活している。当然、貯蓄を持たないような世帯も増えており、生活を成り立たせる物質的な基盤となり得るような仕事や貯蓄の底が今、どんどん抜け始めている。今の日本はそういう状況に差しかかっているというか、もう、すっかりそこに足を踏み入れて、ある程度長い時間が経ってしまっている現状にあります。

団塊ジュニアにとっては卒業後ずっと厳しい社会状況

図1のグラフの下に、右側に向けて青い矢印が2本書き込んでありますが、これは、人口規模の大きい2つの世代、団塊世代と団塊ジュニア世代のライフコースを示したものです。団塊世代の生まれ年を、仮に1947年として書き込んでみると、団塊世代が高校や大学を出た頃は、まだ高度成長の時期であったということがわかります。

もし、高校や大学を出た時期が高度経済成長期でなければ、大量の失業者が団塊世代において発生していたはずですが、経済がどんどん膨らんで、むしろ人手不足のほうが大きな課題とされていた時期でしたので、仕事に就くこと自体はかなりスムーズにできていたということが言えます。

その後、団塊世代が20代半ばとなったときにオイルショックが起きます。その後、30代から40代前半という、いわゆる働き盛りの時期は、安定成長期で日本的雇用慣行が日本社会に普及・定着した時期でした。

その後の90年代の長期不況下では、50代の賃金水準の高い団塊世代が、まだ大量に労働市場の中にいたことで、企業にとって重い人件費負担等につながっていたことも、労働経済学者によって指摘されています。今、団塊世代は、2012年に65歳を迎えて、労働市場を退出しようとしています。

一方で、団塊ジュニア世代は、高校や大学を出た時期には、教育機関の外にある社会はとっくに生活基盤の底が抜け始めていた。現時点で40歳よりも若い人たちは、学校卒業後のほとんどの時期を、図1のような社会状況の中でもがいて過ごしてきたということが把握してもらえると思います。

年配の方の中には、今の若者は覇気がない、やる気がない、根性がないと、否定的におっしゃる方もいますが、やはり生きてきた時代状況や背景が全く違います。今の若者の状況を、若者自身の、何か個人的な問題点によって説明しようとすることはやはり間違いだということを申し上げたくて、このようなグラフをつくったりしています。

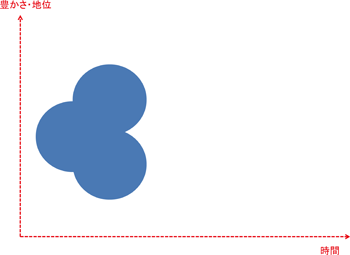

共有された上昇の意識

このように、バブル経済の崩壊の前後で、日本社会は様相を大きく変容させました。バブル経済の崩壊に至るまでの日本社会において、人々が、自分自身や、日本社会に対して持っていたイメージというのをモデル図的にあらわそうとしたのが図3です。横軸に時間をとり、縦軸は、豊かさとか地位とか、上に行くほどよくなっていくことを示す軸としました。この青いもこもこした形は、高度成長期でも、日本社会は完璧に平等な社会などではなかったことを示そうとしています。不平等を含み込みながらも、社会的に一定の凝集性はあり、かつ、時間とともに、それぞれの層が平行移動的に右上に移動していく。上がっていく中で、格差もだんだん縮まっていくのではないか。この時期には、このような感覚が幅広く共有されていたと思います。

図3 高度成長期~バブル経済崩壊まで

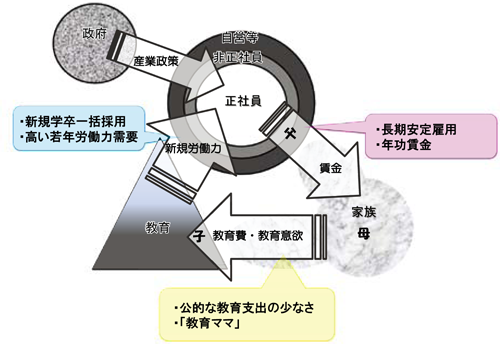

例えば、「1億総中流社会」という言葉もありました。当時のデータを見ると、総中流どころか、さまざまに収入格差などはあったわけですが、どんな人でも、よりよい明日が待っているというような感覚においては平等だったということが、そうした言葉の背景にあったと解釈することができると思います。この時期の日本社会の、文字どおり回り方を、私なりに把握して図にしたのが図4です。

私はこれを「戦後日本型循環モデル」と呼んで愛用しているのですが、その特徴は、教育と仕事と家族という3つの別々の社会領域の間に、太く堅牢で、かつ一方向的な矢印が、3つの領域を結びつける形で成立していたことです。ある社会領域のアウトプットが次の社会領域のインプットとして流し込まれるという形で、社会循環が回っていたというのが、この戦後日本型循環モデルの大きな特徴です。

図4 戦後日本型循環モデル

矢印の中に、その内実を書き込んであります。例えば、教育と仕事を結んでいる矢印は、新規学卒一括採用という、世界に例を見ない日本独特の「教育から仕事への飛び移り方」の慣行です。

新規学卒一括採用というのは、多くの場合、在学中に教育機関や教員などの助けを借りながら就職活動し、在学中に内定をとり、3月に卒業して4月1日には正社員になるという、学生である時期と、正社員である時期との間に時間的なすき間が全くない「教育から仕事への飛び移り方」です。それが日本社会に広がった背景には、先ほども少し触れたとおり、高度経済成長期における極めて高い労働力需要、特に若年者に対する需要がありました。

賃金も安く、柔軟で物覚えも早い若年者を当時の企業が欲しており、高校や大学を出てどんどんと労働市場に出てくる団塊世代を、教育機関の出口で待ち構えてさらっていくような感じで、産業界が吸い取っていたのがこの時期でした。

この新規学卒一括採用の矢印に乗れば、大半は、特に男性の場合は、正社員になることができていました。1回正社員になると、普通に働いていれば、そうそう雇用は失わない。つまり、長期安定雇用がかなり確実に見込める。また、普通に働いていれば、賃金もほぼ確実に上がっていくことが見込める。そのような安定雇用と、上昇していく賃金を頼りに、結婚して子供をつくることができていた。主にお父さんが働いて、賃金を家族に持ち帰り、主な家族の支え手である妻であり母親である女性が、それを受け取って、消費行動によって家庭生活を豊かにしていく。

ただ重要なのは、日本の母親は、消費行動だけではなく、次世代である子供の教育に対して、極めて熱心に、費用と意欲を注ぎ込む役割を果たしていたということです。

日本は、学校教育に対する公財政からの支出が、経済協力開発機構(OECD)諸国の中でも最下位に当たるぐらい少ない国です。政府が教育に支払うお金が極めて節約されていたがゆえに、それを補う形で、日本の家族が、子供の学校教育や、塾やおけいこ事などの学校外教育にも、懸命に費用を投入しながら次世代の教育達成を支えていた事情がありました。そうであるがゆえに、「教育ママ」というような、教育熱心過ぎる母親を揶揄するような言葉も生まれたわけです。

この循環は、単に平面として存在していたわけではなくて、スパイラル状に、だんだんよくなっていく上昇移動を想定したものとして成立していたことも、つけ加えておく必要があります。こういう循環が回っていたがゆえに、日本の政府は、公共事業などの産業政策によって仕事の世界さえ支えておけば、教育や家族に対する財政支出を非常に抑えることができていたという事情があったのです。

自己目的化によって社会問題も

このように戦後日本型循環モデルを説明すると、それは大変効率的な、よいあり方ではないかとお感じになるかもしれませんが、実は全くそうではなかったということが重要です。実はこの循環構造が成立した途端に、循環構造そのものを原因として、さまざまな社会問題が、日本の各所で噴出していたということを忘れてはなりません。いわば、この矢印が余りにも太く、かつ自己目的化してしまったことによって、矢印の生えている根元の社会領域の本質的な栄養分を吸い取って枯らしていくといったような比喩で表現できる事態が、当時起きていました。

例えば、教育と仕事の関係では、「いい学校に入って、いい会社に入るために勉強するんだ」というような外発的な動機づけと、そのための競争が教育の世界に広がっていた結果、例えば競争をストレスとするような校内暴力や登校拒否などがあり、それを抑え込むための管理教育も含めて、教育問題が70年代前後から、日本社会に広がっていました。

同様に、仕事では、家族を支えるためには雇用を失うわけにはいかないので、自分が属している企業組織からの指示を拒否することはできず、何を言われても従う「会社人間」とか、「社畜」とか、80年代には過労死という言葉も生まれましたが、こうした会社に自分を捧げるような働き方が広がっていったのもこの時期です。

家族も、こういう社会循環にしっかりと組み込まれており、お父さんは仕事を頑張る、子供は勉強を頑張る、お母さんは家を支えるといったように、家族のメンバーの間で分業構造ができてしまったがゆえに、家族の中での本当の親密性や、プライベートな時間の充実といったようなものが果たされにくくなっていました。

このように循環構造が自己運動化を遂げてしまったがゆえに、何のために学ぶのか、何のために働くのか、何のために人を愛して一緒に暮らすのかといったような、それぞれの社会領域の固有の意味や意義が置き去りにされたまま、人々はそれに薄々疑問を感じながらも、どこにも出口を感じることができないで、それに従っていたのが80年代までの日本人のあり方だったと私は理解しています。

まずは仕事の世界が変化

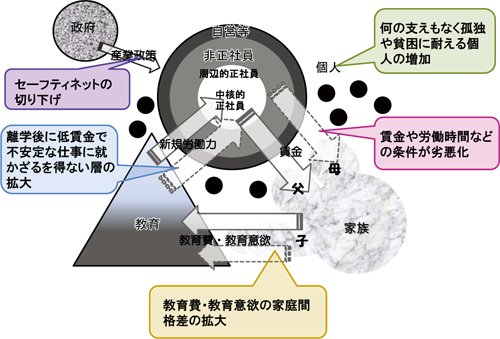

ところが、このような循環構造が、バブル経済の崩壊をきっかけとして、90年代以降、形を変化させます。図5です。図4との大きな違いは、この矢印が2本立てになっており、実線の矢印と点線の矢印に分かれ始めたということです。点線で書かれた矢印は、腐った丸木橋のように、矢印の体を成していないような、ぼろぼろの矢印を意味しています。

図5 戦後日本型循環モデルの破綻

具体的にどういうことかと言うと、この時期、最初に変化を遂げたのは仕事の世界でした。バブル経済の崩壊を契機として、新規の正社員を新たに雇う余力を日本の企業は失います。その結果、非正規社員が幅広く活用されるようになり、正社員の中にも、名ばかり正社員と呼んでいいような、劣悪な処遇の正社員もあらわれてきました。3つの社会領域は緊密につながっていましたから、そのうちの1つが変化すれば、その変化は直接にほかの領域にも波及します。

仕事の世界が変化すれば当然、教育を終えたあとに、安定した仕事に就けない層が確実に太くなる。また、仕事に就けたとしても、賃金は雇用形態によって大きな格差が付き、そもそも家族をつくることが難しいような賃金水準の仕事しか得られないような若者も増えてきています。このように社会構造が変化しているにもかかわらず、「男性が働いて、妻子を養うものだよね」という規範自体にはあまり変化がありません。この中で、特に男性の非正社員で、雇用が不安定でかつ賃金があまり高くないような人は結婚相手と見なしてもらえない。そういうことが晩婚化や非婚化の背景にあり、かつ、少子化の背景にもなっているという指摘も多くあります。

何とか家族をつくることができたとしても、次世代に注ぎ込むことができる資源には、家族の間で大きな差が開き始めています。余裕がある家族は、より一層教育熱心になっているのに対して、子供に何かしてやりたくても、お金も、時間的な余裕も、気持ちの余裕も持てないような家庭もあらわれ始めています。それが教育達成の差につながるという形で、悪循環となっているのが今の日本の状況です。

ぼろぼろの丸木橋状態の矢印があらわれてきたことによって、家族の支えも教育の支えも仕事の支えもなく、孤独で困窮した状態に耐えなくてはならないような人たちが増加してきています。図中の黒い点々は、孤立した状態の個人をあらわしています。

循環構造そのものが破綻を迎えつつある中で、政府は、財政的に余裕がなくなるなか、これまでも手薄だったセーフティーネットを一層切り下げようとするような選択を、90年代後半からとってきています。今、私たちが立っている社会状況はこのような形をしており、この形のどこかに、私たち個々人は、それぞれ生きる場を持っていると認識していいと思っています。

層が分断して連帯できない状況に

こうして社会の形が変わるとともに、私たちの自分自身の一生や、あるいは社会に対するイメージも変化を遂げてきています。いま、日本社会の人々が、有利さ、不利さの度合いにおいて、幾つかの分断された層に分かれて縦に並ぶようになってきています。また、単に縦に並ぶだけではなく、それぞれの層の間で質的な違いがはっきりし始めてきています。

例えば、規模の大きい企業に勤めている正社員は、恵まれてはいるが、長時間労働に身をさらさなくてはいけない場合も珍しくありません。一方、非正規社員や仕事がない人は、過重労働には苦しんではいないかもしれないけれども、生活を支えられないといったような別の苦しみの中にある。それぞれが苦しい状況にある中で、苦しみの質が違うがゆえに、他の層に対する想像力や、共感や連帯ということが非常に難しくなっているのが日本社会の状況だと思います。

一方で、分断された各層を、すべて広く覆うような現象もないわけではありません。例えば、社会調査をしてみれば、どのような年代や立場でも、高い割合で支持されているような意識項目はあります。例えば能力主義です。しかしその能力をいかにして形成するか、また、能力がちゃんと発揮され、それに見合った処遇が得られるかということに関しては、社会的な制度が整備されているわけではありません。日本的な能力主義というのは、それをどうやって身につけるか、あるいは発揮できるかということが、個人個人の努力に任されている、極めて個人化された状態をとっていると考えています。

また、若者の中で非常に高い比率で観察されるのは、社会を変えることなどもうできないのだといったような諦念です。7割前後という高い比率であり、外国と比べても高いことが繰り返し指摘されています。ただ、変えようという気持ちを持ってくれている若者がいないわけではなく、そういう萌芽を探して、鍛えて、手助けしていかなければならない。今日のフォーラムをそういう考えで開催しているわけですが、全体としては、それほど変革の動きが目に見えて起こっているわけではありません。

高齢化、グローバル化も課題に

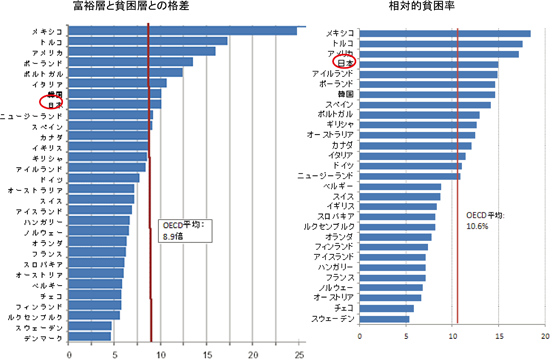

このような社会状況の中で、格差や貧困について、日本は先進諸国の中でも成績が悪い国の1つに成り下がってきています(図6)。そしてまた、私どもが考えなければならない重要な問題があります。好むと好まざるとにかかわらず、着々と進行する大きな2つの現実です。

図6 世界的に見ても顕著な格差・貧困

出典:OECD,Growing Unequal?, 2008

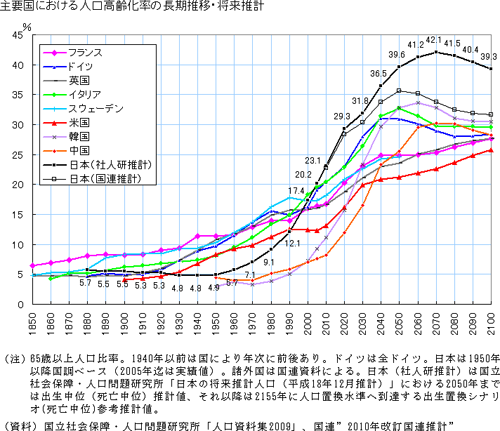

その1つは高齢化です。図7では比率で示していますが、実数で見ても、日本社会の人口全体がシュリンクしていく中で、高齢者はこれから非常に増えていきます。それを絶対数でどんどん少なくなる若者で支えなければなりません。それがいかにして可能なのかということに対して真剣に取り組まないと、この社会は破綻していくのではないかという、危機的な状況に直面しています。

図7 不可逆的な趨勢①−高齢化

2つめは、物、人、金、情報が、国境を越えてどんどん移動を始めています。日本は、先ほどの戦後日本型循環モデルに示したように、かなり独特な性格を持った社会です。言語的にも日本語というものに縛られている度合いが高くなっています。グローバル化が進んでいく世界の中で、こうした独特な特徴を引きずったまま、日本社会がやっていけるのかということも、急いで取り組まなければならない課題だと考えています。

両極端な働き方のしわ寄せも

以上がざっくりとした、戦後日本社会の変容の見取図です。以降で、今日のフォーラムのテーマでもある働き方について、もう少し詳しく説明します。

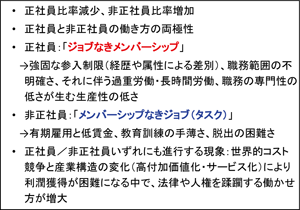

日本の若者の働き方の現状として、確実に指摘できるのは、正社員比率が減り、非正社員比率が増えるという量的な比重の変化です(図8)。ここで押さえておく必要があるのは、量的な変化だけではなく、日本における正社員や非正社員の働き方が、やはり日本的な独特さを含んでいるということです。世界標準に照らした場合、むしろ日本の正社員の働き方のほうが独特というか、ある意味、異常な面を持っています。

図8 日本の若者の雇用・労働の現状

次の言葉は、労働政策研究・研修機構の統括研究員の濱口桂一郎さんが、『新しい労働社会』(岩波新書)の中で書かれているもので、大変わかりやすいので、引用させていただいて使っているのですが、濱口さんによれば、日本の正社員というのは、「ジョブなきメンバーシップ」と表現できると。ジョブなきというのは、個々人が担当するジョブ、つまり職務の内容や分量に関して、明確な定義や、それに関する契約性というものが非常に希薄であることを意味しています。何の仕事をするために雇われるかということが大変あいまいで不明確なのだけれども、ある組織に属しているというメンバーシップは、世界的に見ても珍しいほど強固であるというのが、日本の正社員の働き方だと指摘しています。

それとは全く逆に当たるのが日本の非正社員の働き方で、有期雇用である場合が大半ですから、もちろんメンバーシップという点では希薄です。一方、何の仕事を担当するかという、ジョブという点では輪郭は比較的明確であるとしています。ただ、その輪郭が明確なジョブは、非常に細分化され、タスクと呼んだほうがふさわしいほど、狭く固い定義をされている場合も多くあります。

「ジョブなきメンバーシップ」と「メンバーシップなきジョブ」という両極端な働き方が、正社員と非正社員の間に立ちあらわれてしまっていることにより、いずれの働き方も、働く者にとって、きつさ、しわ寄せが膨らんでいくような状態になっています。正社員の問題点が何かというと、まず1つは、メンバーシップに入れてもらえるかどうかに関して、強固な参入障壁があること。十全なメンバーとして、とことん貢献できるかどうかという観点で採用のセレクションが行われるので、メンバーシップがない時期を経てきたような若者は、かなり厳しい目で雇う側から見られます。

また、女性も、やはり出産や育児の時期がどうしてもあるということで、そのときは十全なメンバーとしての役割を果たせないため、採用に対して消極的になる場合も少なくない。そのような、差別と呼んでいいような、経歴や、性別といった属性で、採用が大きく左右されてしまうことがあります。

また、高い参入障壁を突破して入ったからといって、ハッピーというわけでもなく、職務範囲が不明確であるがゆえに、きまじめで柔軟で優秀な人ほど、どんどん仕事の範囲が増えていくようなことが起こってしまいます。法的、制度的な歯止めはほぼないに等しい状態で、過重労働や長時間労働が簡単に発生します。

一方、職務範囲がアメーバのように流動的なので、ある範囲の職務に関して専門性を生かしたり、蓄積したりしていくことが難しい面もあります。いろいろな職場をローテーションしながら、オン・ザ・ジョブ・トレーニングによって職務を遂行するので、結果的に効率性の低さ、生産性の低さにもつながっているとの指摘もあります。

非正社員の苦しさは、全く逆に、メンバーシップがないことによる不安定さです。賃金が低く、一時的に雇っているわけですから教育訓練も施してもらいにくい。1回、非正社員ルートに入ってしまうと、そこから脱出することも難しくなります。さらに、経済のパイが膨らまない中で、両極端な正社員と非正社員のいずれでも、労働関係の法律や人権を簡単に踏みにじるようなハラスメントや、むごい働かせ方が広がってきており、若者の間では、ブラック企業という言葉で表現されて、恐怖の対象になっています。

若者の仕事を巡る意識は錯綜

このような働き方の現状がある中で、若者たちが、働くことをどのように考えるようになってきているかに関して少し述べてみます。若者たちの仕事意識についてのさまざまな調査結果を見ると、一方では、自分の能力や個性というものを発揮したいという気持ちも非常に強くあります。また、社会に貢献したいという気持ちも、最近は高まってきています。

一方で、戦後日本型循環モデルにあったような終身雇用や年功序列のような、安定していたように見える働き方が希少化しているがゆえに、それらに対するあこがれみたいなものが、一層高まっているような現象も見られます。終身雇用を支持する割合が9割を超えたということが最近報道されましたが、先祖返り的な、昔はよかったといったような考え方も、若者の中でまた強くあります。

ただし、会社に全身全霊を投入するような働き方ではなく、生活と両立させていきたいといったような気持ちもまた強くなってきています。つまり、相互にときには矛盾するような、仕事をめぐる価値意識・規範意識が、今、若者の中で錯綜して、整理がつかない形で共存しているように見えます(図9)。一体何をめざしていけばいいのか、何がよい働き方なのかについて、若者たち自身の中に展望が定まっていません。

図9 働くことへの若者の意識

ところが、働き始めると、事前には見通すことができないような諸条件の中で翻弄されながら、多くの若者は実のところ、職場での昇進志向や、能力主義的な競争意識がだんだん強くなっていく傾向が、同じ若者を何年かにわたって追いかけるパネル調査から観察されます。

一方で、そのように懸命に働き続ける若者の中で、疲れ切ったり、ブラック企業で挫折したりするなどして、自分自身と社会の両方に対して不信や不安を抱え、ずっと働けない状態に陥ってしまうというケースも見出されます。

めざす双方向の矢印の社会

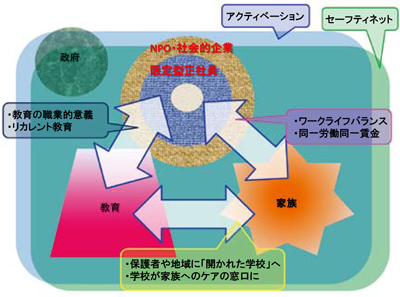

このように、社会的な循環モデルが破綻を遂げ、働くことに関してもさまざまな問題が山積している中で、一体私たちは、どのような方向をめざしていけばいいのか。私が提案したいのは次のような社会モデルです。

このモデル(図10)が先ほどの戦後日本型循環モデルと異なっているのは、矢印が一方向ではなく双方向的になっているということです。家族と教育と仕事の間に、一方向的に資源が流れるような社会循環ではなく、それぞれの社会領域が、その固有性や独自の意義を尊重するような形での互恵性と一定の緊張感が同時に成立しているような、バランスのとれた社会状況をイメージしています。

図10 新たな社会モデル

戦後日本型循環モデルはスパイラル的に、経済的な富が増えていく状態を前提としていましたが、この新しいモデルは、必ずしも富が増えていなくても、均衡状態の中でサステナブル(持続可能)な社会モデルとして、考えてみたものです。

働くことについて言うと、「メンバーシップなきジョブ」と「ジョブなきメンバーシップ」という両極端な働き方ではなく、一定のジョブと一定のメンバーシップを兼ねそなえた働き方をつくっていくことが課題です。そのためには、たとえば「ジョブ型正社員」や「限定型正社員」と呼ばれる働き方を拡大していくとともに、教育との間にも、例えば1回仕事に就いても、また教育に戻ってくるといったリカレント的な双方向性や、教育の職業的な意義を高めるといったように、これまでは未発達であった側面をより充実させる形で関係性を組み換えていくことが想定されます。

政府や自治体の役割としては、人々が死ぬことに怯えなくてもいいという、基本的なセーフティーネットは確実に提供する。そしてセーフティーネットで1回受けとめた上で、もう一度元気を出して、その人のできる範囲で社会に貢献してもらうアクティベーションというベクトルも、よりしっかりと埋め込んでいく必要があると考えています。

二極化の外側にある働き方の模索も

特に若者の働き方については、正社員と非正社員の働き方の問題の是正が進まないなか、今の若者の中には、出口のない閉塞感が広がってきているように見えます。例えば就職活動をしている若者の中には、ここで正社員の内定がとれなかったら、もう劣悪な労働環境の非正社員になるしかない、そういう恐怖にかられて、就活鬱に陥っていくような場合もあるわけです。今必要なのは、二極化した働き方の外側に、こういう道でも十分生きていけるじゃないかという、オルタナティブな新しいルートを、確実性がある形でつくって、厚くしていくことが必要だと考えています。

確かに、NPOや、社会的企業、協同労働といった、営利企業に雇用されるのではない働き方が、最近、社会的に注目されるようになってきています。これらのオルタナティブが、結局は単なる劣悪な非正社員にすぎなかったフリーターと同じ道を歩まないように、本当にサステナブルな働き方になっていくようにするための制度的環境を、社会全体としてつくっていく必要があると思います。また、経済が膨らまない中で、若者たちが若者たち自身で、自分たちの働く場というものをつくっていくという営みについても、もっと支えていく必要があります。

先ほど戦後日本型循環モデルが破綻した図で示したような社会的課題が浮き彫りになってきているなか、そういう社会的な課題に取り組んでくれる若者たちも希求されています。

特別な若者ではなく、普通の若者でも、そういった新しい働き方、生き方を選びとっていけるように、その地ならしをどのように進めていくべきなのか。これを考える上で、東日本大震災の被災地というものは、日本社会の諸課題が凝縮した状態にあり、実際に被災された方々の生活や仕事をどのように立て直していくのか、あるいは若者がそこで力を発揮していけるような状況をどのように生み出していくのかという点で、重要な試金石になってくると思います。

この後に登壇されるみなさんのご報告には、今述べた課題に対するヒントや提案が豊富に含まれているはずです。それらを受け止めて、私たちの社会が進むべき方向性を一緒に探っていきたいと思います。