最低賃金の引き上げにより、最低賃金を下回る従業員の賃金を引き上げることになった中小企業は4割超

――日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」

国内トピックス

日本商工会議所と東京商工会議所は3月5日、「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果を発表した。2024年に最低賃金が全国加重平均で1,055円に引き上がったことを受け、「最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた」と回答した企業は44.3%と4割以上にのぼった。最低賃金引き上げに伴う人件費増への対応にどう対応したか尋ねたところ(複数回答)、「具体的な対応が取れず、収益を圧迫している」(31.4%)との回答が最も割合が高く、人件費増加分を製品・サービス価格に転嫁した企業は26.9%だった。

■回答企業の属性

調査は1月20日~2月14日に実施し、389商工会議所に属する3,958社から回答を得た。

回答企業の属性は、業種については「建設業」16.6%、「製造業」26.6%、「卸売業」8.6%、「小売業」11.7%、「情報通信・情報サービス業」2.8%、「運輸業」3.9%、「宿泊・飲食業」8.1%、「医療・福祉・介護業」2.0%、「金融・保険・不動産業」3.3%、「その他サービス業」12.8%、「その他」3.8%。

従業員規模は、「5人以下」19.2%、「6~10人」13.6%、「11~20人」16.1%、「21~50人」22.0%、「51~100人」12.8%、「101~300人」13.8%、「301人以上」2.4%となっている。

地域は、都市部(東京23区・政令指定都市)が15.2%、地方(政令指定都市以外)が84.8%となっている。

■2024年の最低賃金引き上げの影響

都市部より地方のほうが影響を受けた企業割合が高い

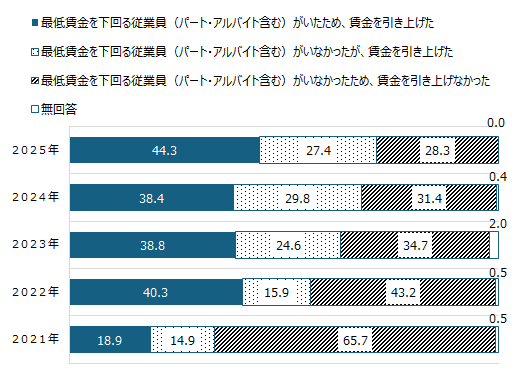

全国加重平均で1,004円から1,055円に引き上がった2024年の最低賃金引き上げを受け、「最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた」と回答した企業は44.3%と4割を超え、昨年調査(2023年の最低賃金引き上げの影響)での同割合を5.9ポイント上回った(図表)。

図表:2024年の最低賃金引き上げの影響を受けた中小企業の割合(%)

(公表資料から編集部で作成)

これを地域別・規模別にみると、「都市部」では32.4%、「地方」では46.4%、「地方・小規模企業(20人以下)」で36.9%となっており、地方のほうが影響を受けた企業割合が高かった。

賃金を5割以上引き上げた企業も

最低賃金を下回ったため賃金を引き上げた従業員の割合をみると、「1割未満」が43.7%、「1割以上3割未満」が27.4%、「3割以上5割未満」が8.7%、「5割以上」が20.3%で、5割以上引き上げた企業も約2割みられる。「5割以上」引き上げた企業割合は、「地方・小規模企業」では32.6%に達している。

最低賃金を下回ったため賃金を引き上げた従業員の属性をみると(複数回答)、「正社員」が27.2%、「フルタイム・有期契約労働者」が21.2%、「パートタイム労働者(主婦パート、学生アルバイトなど)」が81.3%、「その他」が3.8%で、「パートタイム労働者(主婦パート、学生アルバイトなど)」をあげた企業が約8割にのぼった。

原材料費増加分の価格転嫁の回答割合は22.3%

最低賃金引き上げに伴う人件費増にどう対応したかをみると(複数回答)、「具体的な対応が取れず、収益を圧迫している」(31.4%)との回答割合が最も高く、次いで「人件費増加分の製品・サービス価格への転嫁」(26.9%)、「原材料費等増加分の製品・サービス価格への転嫁」(22.3%)、「支払い原資に余力があり、特に対応は行っていない」(19.6%)、「生産・業務プロセスの見直しによる生産性向上」(18.8%)などの順となっている。

「具体的な対応が取れず、収益を圧迫している」と「人件費増加分の製品・サービス価格への転嫁」の割合だけ、地域別・規模別にみると、「具体的な対応が取れず、収益を圧迫している」の割合は、「都市部」(28.8%)よりも「地方」(31.8%)のほうが高く、「地方・小規模企業」(34.5%)になるとさらに高まる。「人件費増加分の製品・サービス価格への転嫁」の割合は、「都市部」(28.3%)よりも「地方」(26.7%)のほうが低くなり、「地方・小規模企業」(25.0%)になるとさらに低くなる。

現在の最低賃金を7割以上が負担に感じている

現在の最低賃金の負担感をみると、「大いに負担になっている」が32.3%、「多少は負担になっている」が43.7%、「負担になっていない」が20.5%などとなっており、負担と感じている割合が7割以上となっている。

2025年度の最低賃金改定に対する考えをみると、「引き上げるべき」が33.9%、「引き上げずに、現状の金額を維持すべき」が59.8%、「引き下げるべき」が6.3%で、現状維持がほぼ6割となっている。「都市部」と「地方」とで比べると、「都市部」では「引き上げるべき」が38.8%、「引き上げずに、現状の金額を維持すべき」が54.6%、「地方」では「引き上げるべき」が33.0%、「引き上げずに、現状の金額を維持すべき」が60.7%となっており、「都市部」のほうが引き上げるべきとの割合が高く、「地方」のほうが現状維持の割合が高い。

■政府目標について

政府目標について7割以上が対応不可能・困難と回答

政府は2020年代に最低賃金の全国加重平均を1,500円にすることを目標に掲げているが、この目標に対する考えを聞くと、「対応は不可能」が19.7%、「対応は困難」が54.5%、「対応は可能」が22.3%、「既に対応済み」が3.5%で、対応が不可能または困難とする回答が7割以上を占めた。地域別にみると、対応が不可能または困難とする回答割合は、「都市部」が計61.9%、「地方」が計76.4%で、「地方」が「都市部」を10ポイント以上、上回った。

2025年度から政府目標どおりの引き上げが行われた場合(7.3%・89円の引き上げが行われた場合)、想定される自社への影響を聞くと(複数回答)、「設備投資の抑制・新規事業の取りやめ等、人件費以外のコストの削減」(39.6%)の回答割合が最も高く、「残業時間・シフトの削減(非正規社員含む)」(31.3%)、「他の従業員の賃上げ抑制、一時金等の削減」(25.0%)、「従業員数の削減、採用の抑制(非正規社員含む)」(24.0%)などと続いた。「特になし」との回答割合は21.2%となっている。

対応可能な引き上げ率で最も多い回答は3%程度

対応可能な最低賃金引き上げの水準を聞くと、「年平均1%未満」が10.7%、「年平均1%程度」が13.9%、「年平均2%程度」が20.3%、「年平均3%程度」が23.0%、「年平均4%程度」が5.0%、「年平均5%程度」が7.5%、「年平均6%程度」「年平均7%程度」「年平均8%程度」がそれぞれ0.5%などとなっており、1%未満~3%程度の回答が全体の約7割を占めた。

最低賃金の引き上げのために、政府等に求める支援をみると(複数回答)、「税・社会保険料負担等の軽減」(77.5%)を8割近くの企業があげた。このほかでは、「助成金の拡充・使い勝手の向上」(45.4%)、「取引価格の適正化・円滑な価格転嫁」(44.4%)、「景気対策を通じた企業業績の向上」(43.4%)、「賃上げを促進する税制の拡充」(41.9%)がそれぞれ4割台だった。

(調査部)

2025年4月号 国内トピックスの記事一覧

- 最低賃金の引き上げにより、最低賃金を下回る従業員の賃金を引き上げることになった中小企業は4割超 ――日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」

- 相談件数は1万8,989件で、電話相談・メール相談ともに「医療・福祉」での相談がトップ ――連合の労働相談の2024年集計報告

- 若い世代の労働組合の認知率は7割程度 ――連合「連合および労働組合のイメージ調査2025」結果

- 就業先から労働条件通知書を交付されなかった経験がある人が4割以上 ――連合「スポットワークに関する調査2025」