「きまって支給する現金給与額」の平均は26万7,700円で、「正社員・正職員」が52.7%

――厚生労働省が初めて「外国人雇用実態調査」を実施

国内トピックス

厚生労働省は、外国人労働者の雇用状況や就職経路を明らかにすることを目的とした「外国人雇用実態調査」を初めて実施し、昨年12月、結果を発表した。それによると、一般労働者(いわゆるフルタイム労働者)の超過勤務手当も含めた現金給与額の平均は26万7,700円。「正社員・正職員」は52.7%となっている。職業は「生産工程従事者」が34.4%で最多。入職経路は、もともと日本に居住していた場合は「知人、友人」(43.0%)の割合が最も高かった。

調査は、雇用保険被保険者数5人以上で外国人労働者を1人以上雇用している事業所を対象に、2023年10月~11月に実施。有効回答数は、事業所調査が3,534事業所で、労働者調査が1万1,629人。有効回答率は事業所調査が37.4%、労働者調査が26.1%となっている。

外国人労働者数は約159万人で3割超が製造業に従事

事業所調査の結果によると、外国人労働者数は159万3,256人。産業別にみると、「製造業」が51万601人(32.0%)で最も多く、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」の26万8,476人(16.9%)、「卸売業、小売業」の17万943人(10.7%)、「建設業」の12万2,596人(7.7%)などの順となっている。

在留資格別にみると、「専門的・技術的分野」が56万6,567人(35.6%)で最も多く、次いで「身分に基づくもの」が49万3,050人(30.9%)、「技能実習」が36万2,788人(22.8%)などとなっている。なお、「専門的・技術的分野」の内訳は、「技術・人文知識・国際業務」が28万8,472人(18.1%)、「特定技能」が18万9,808人(11.9%)、「高度専門職」が1万7,285人(1.1%)。

雇用形態・就業形態別にみると、「正社員・正職員」が52.7%とほぼ半数を占め、内訳は「期間の定めのない者」が34.8%、「期間の定めのある者」が17.9%となっている。「正社員・正職員以外」は46.8%で、内訳は「期間の定めのない者」が8.2%、「期間の定めのある者」が38.6%となっている。

超過勤務手当を含む給与額の平均は27万円弱で、特別給与は年間21万円弱

一般労働者の賃金をみると、「きまって支給する現金給与額」(労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額で、超過勤務手当を含む)が26万7,700円、「所定内給与額」(きまって支給する現金給与額から超過勤務手当を差し引いた額)が23万2,900円、「昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額」が20万7,300円となっている。

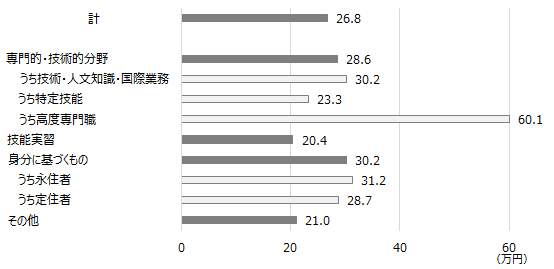

このうち「きまって支給する現金給与額」を在留資格別にみると、「身分に基づくもの」が30万2,300円、「専門的・技術的分野」が28万5,900円、「技能実習」が20万4,100円となっている。「専門的・技術的分野」のうち「高度専門職」では60万600円にのぼっている(図表)。

図表:きまって支給する現金給与額(一般労働者、在留資格別)

注:9月分として支給された現金給与額。

(公表資料から編集部で作成)

「きまって支給する現金給与額」を職業別にみると、「管理的職業従事者」が68万1,000円で最も高く、次いで「専門的・技術的職業従事者」が37万100円、「事務従事者」が30万1,900円、「輸送・機械運転従事者」が29万800円などとなっている。

勤続年数別にみると、「1年未満」が23万4,500円、「1年以上3年未満」が25万5,100円、「3年以上5年未満」が27万1,600円、「5年以上10年未満」が30万1,400円、「10年以上15年未満」が35万7,300円、「15年以上」が36万9,400円となっており、勤続5年以上になると平均額は30万円以上となる。

短時間労働者については、「きまって支給する現金給与額」が11万4,900円、「所定内給与額」が11万500円、「昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額」が2万3,700円。このうち「きまって支給する現金給与額」を在留資格別にみると、「専門的・技術的分野」が20万1,600円、「身分に基づくもの」が11万4,900円、「留学」が9万3,000円となっている。

雇用する理由は「労働力不足の解消・緩和のため」がトップ

外国人労働者を雇用する理由(複数回答)は、「労働力不足の解消・緩和のため」(64.8%)が最も割合が高く、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」(56.8%)、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」(18.5%)、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」(16.5%)、「従業員や知人に紹介されたから」(11.6%)、「技術力の向上・確保、新製品の開発のため」(9.3%)などの順となっている。

産業別にみると、「労働力不足の解消・緩和のため」は「漁業」(89.5%)、「農業、林業」(89.4%)、「建設業」(81.3%)、「宿泊業、飲食サービス業」(80.8%)で8割を超えている。「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」は、「情報通信業」(68.1%)、「宿泊業、飲食サービス業」(64.4%)、「不動産業、物品賃貸業」(64.0%)、「金融業、保険業」(62.6%)、「学術研究、専門・技術サービス業」(62.1%)、「医療、福祉」(60.6%)で6割を超える回答割合だった。また、「技術力の向上・確保、新製品の開発のため」は、「情報通信業」(37.0%)で特に割合が高いのが目立った。

産業によって差があるコミュニケーションの課題

外国人労働者の雇用に関する課題(複数回答)をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」(44.8%)が最も割合が高く、以下「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」(25.4%)、「在留資格によっては在留期間の上限がある」(22.2%)、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」(19.6%)などと続いた。

このうち「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」の回答割合を産業別にみると、「製造業」(51.7%)、「建設業」(51.5%)では50%超となった一方で、「教育、学習支援業」(16.4%)や「金融業、保険業」(16.7%)は2割弱と、それほど高くない。

外国人労働者の約3割がベトナム人で最多

労働者調査の結果をみると、外国人労働者の国籍・地域は「ベトナム」が29.8%で最も割合が高く、次いで「中国(香港、マカオ含む)」(15.9%)、「フィリピン」(10.0%)、「ブラジル」(9.3%)、「インドネシア」(7.3%)などの順となっている。

職業をみると、「生産工程従事者」が34.4%で最も割合が高く、次いで「専門的・技術的職業従事者」が14.4%、「サービス職業従事者」が13.8%などとなっている。

入職前の居住地が日本であった外国人労働者の入職経路をみると、「知人、友人」が43.0%で最も割合が高く、次いで「求人広告(求人情報誌、インターネット)」が19.3%、「日本国内の民間紹介会社」が9.9%などとなっている。

入職前の居住地が日本以外であった外国人労働者の入職経路をみると、「出身国・地域の紹介会社・個人」が51.5%で最も割合が多く、次いで「日本国内の紹介会社・個人」が13.5%、「出身国・地域のその他の機関」が12.0%などとなっている。

入国費用は100万円以上が約13%にのぼる

日本に入国するまでに要した費用の総額は、「20万円以上40万円未満」が23.0%と最も割合が高く、次いで「20万円未満」(19.2%)、「80万円以上100万円未満」(14.3%)、「60万円以上80万円未満」(13.6%)、「100万円以上」(13.2%)、「40万円以上60万円未満」(12.4%)などの順。

今の会社の仕事をするうえでのトラブルや困ったことの有無をみると、「あり」が14.4%、「なし」が82.5%となっている。

トラブルや困ったことの具体的な内容(複数回答)は「紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった」が19.6%で最も割合が高く、次いで「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」が16.0%、「事前の説明以上に高い日本語能力を求められた」が13.6%など。

日本国内での転職では6割の人で賃金が増加

前職の有無をみると「前職あり」が60.8%で、前職の場所は「日本国内」が56.0%、「日本国外」が42.6%となっている。

前職の場所が日本国内の外国人労働者について、転職による賃金変動の状況をみると、「10%以上30%未満増加」が25.1%と最も割合が高く、次いで「30%以上増加」(21.4%)、「変わらない」(20.4%)、「10%未満増加」(14.0%)、「10%以上30%未満減少」(6.5%)、「10%未満減少」(5.3%)、「30%以上減少」(4.3%)、「不明」(3.1)%となっており、増加の割合が合わせて60.5%を占めた。

前職の場所が日本国外の外国人労働者についてみると、「100%以上増加」が26.5%と最も割合が高く、次いで「50%以上100%未満」(24.2%)、「30%以上50%未満増加」(15.4%)、「10%以上30%未満増加」(9.8%)、「不明」(9.1%)、「変わらない」(6.8%)、「減少」(4.9%)、「10%未満増加」(3.3%)となっており、ほぼ4人に1人が「100%以上増加」となっている。

(調査部)

2025年3月号 国内トピックスの記事一覧

- 個人事業者も労働安全衛生法の保護対象へ ――法改正など今後の措置が予定される労働安全衛生対策

- 70歳までの就業確保措置を実施済みの企業が3割を超える ――厚生労働省の2024年「高年齢者雇用状況等報告」

- 民間企業に雇用される障がい者数が21年連続で過去最高を更新 ――厚生労働省が2024年「障害者雇用状況」集計結果を公表

- 「きまって支給する現金給与額」の平均は26万7,700円で、「正社員・正職員」が52.7% ――厚生労働省が初めて「外国人雇用実態調査」を実施

- 推定組織率は16.1%で3年続けて過去最低水準に ――厚生労働省の2024年「労働組合基礎調査」結果