労働時間規制を守る長距離輸送方式として「リレー輸送」を構築

――朝日通商の働き方改革の取り組み

企業ヒアリング

働き方改革関連法により、自動車運転の業務にも時間外労働の上限が設けられた。これにより、2024年4月からは、時間外労働時間が年間960時間に制限される、いわゆる「2024年問題」が物流・運送業界で課題となっている。労働時間削減が求められるなかで、長距離輸送は困難となり、人手不足は深刻さを増している。そんななかで、朝日通商は、2019年の中期戦略を契機として、ドライバーの労働時間削減のために「リレー輸送」という新たな輸送方式を導入した。物流DX化の推進にも注力しており、自動配車システムも構築中だ。

四国を本拠として、トラック運送で全国に事業を展開

四国・香川を本拠とする朝日通商は、1970年創業の運輸業。事業内容では、輸配送事業が55%と過半を占め、次いで、倉庫業が24%、3PL事業(顧客の物流部門の一括業務受託)が18%などとなっている。事業全体に占めるトラック運送の割合は約65%と高い。同社は、四国を中心に拠点を展開。グループ会社を含めると、四国全域、静岡、関西(兵庫)、関東(東京)の11拠点を有する。それ以外の地域では、業務提携先(運輸の協力会社)と協業することで、東北(岩手、青森)、九州(鹿児島)への事業の全国展開も進めている。

従業員数は307人(グループ全体430人)(2024年4月時点)。職種構成では、乗務職(ドライバー)が41%、作業スタッフ職(倉庫作業、製造請負等)が41%、事務スタッフ職(配車、運行管理等)が18%となっている。社員の年齢層では、40代後半~50代前半層が多い。ドライバーはほとんどが男性だが、同社には女性ドライバーが1人いる(グループ会社では5人)。過去3年間の正社員の採用人数は、2023年が23人、2022年が18人、2021年が17人と、例年20人前後を採用している。中途採用比率は9割を占める。

新卒採用の難しさが働き方改革の契機に

2019年の中期戦略では、「ソーシャルエンタープライズとしての責任と使命」を掲げた。具体的には、国民の豊かな生活のために「止めない物流」を社会的責任として位置づけ、ドライバー不足を解消するため、働き方改革を推進することで「運送業を魅力ある職業」に変えていくことを使命とした。

働き方改革に着手するきっかけは、2019年頃、同社社長である後藤耕司氏自らが、新卒ドライバー採用のため、高等学校就職課を回った経験による。その際、就職担当の教諭から、「今の若い子は、企業選定の条件として、『屋根の下で働きたい』『休みが100日以上必要』、そして『毎日、家に帰れる』という、この3つがあれば職種は何でもいい」と言われ、自社を顧みたという。「ドライバーは全部外れる。新卒採用をしようと思ったら、これらの条件をクリアしなくてはならない」

そこで、2020年4月から導入したのが週休2日制だ。それまでは、隔週土曜出勤の働き方だった。週休2日制にすることで、年間休日は、95日から119日に増えた。「学卒のドライバー職も採用したい。なかなか来てはくれないが、そこが来られるような職場にしなければいけない」(後藤氏)

「リレー輸送」でドライバーの労働時間を削減し、負担軽減にも成果

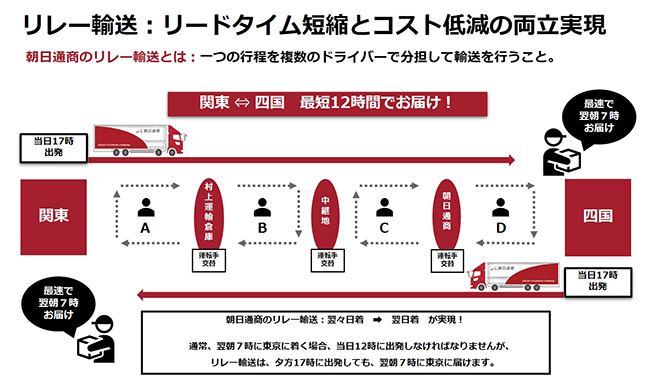

次に、ドライバーの長時間労働削減のために、2019年から取り組み始めたのが「リレー輸送」だ。リレー輸送とは、1つの行程を複数のドライバーが分担して輸送を行うこと。関東~四国間の長距離輸送を例にとると、4人のドライバーが、四国から関東、関東から四国の双方向の運行(往路1台、復路1台の計2台のトラック)を、輸送ルートの中継地点でドライバーがトラックを乗り換えることで、リレー形式で荷物を目的地まで運搬する(図)。この方式により、17時に出発した便は、翌朝7時(最短12時間程度)での搬送が可能となる。具体的には、AとDが日勤業務(朝4時出勤・夕方16時退社)、BとCが夜勤業務(夕方6時半出勤・翌朝4時退社)のシフト勤務となる。出発地点・目的地点を担当するAとDは、運転に加え、荷積み、荷卸し作業も伴うが、BとCは、運転業務のみであるため、体力が落ちた高齢者や女性ドライバーでも対応しやすい。実際、同社は、女性ドライバー(子育て中)に対して、リレー輸送で負荷の低い区間や勤務時間の配慮をしたこともある。リレー輸送は女性ドライバーの採用拡大にもつながっている。

図:リレー輸送の全国展開(関東~四国の事例)

画像クリックで拡大表示

(同社提供)

リレー輸送は、各区間の走行距離が短いことから、時間外労働の削減につながり、労働時間の上限規制も満たすことができる。後藤氏は、その成果を次のように語る。

「(リレー輸送は)なによりドライバーの負担軽減が大きい。中継地点間(B、C)のドライバーは運転だけ。両端(A、D)のドライバーも、夜にきっちり寝て、朝起きて来ている(日勤の)ドライバー。車中泊はしていない。確実に疲れは取れている」

「シャトル便」で車中泊のない当日往復運行を実現

リレー輸送は、各人の走行距離が短くなることから、労働時間短縮にはつながるものの、「ドライバーのなかには、長距離運転で稼ぎたい者も多い」(後藤氏)という。そのようなニーズに対応した輸送方式が「シャトル便」だ。

シャトル便とは、例えば、関西~香川間の中距離輸送を1日で往復運行すること。導入前は、関西~香川間の往復運行は、2日間(1泊)で1往復しかできなかった。往路と復路で取引先(荷主)が違うことから、それぞれの積み込み時間や納品時間に合せる必要があったためだ。ドライバーに待機時間が発生することから長時間勤務になり、労働時間規制にも反してしまうおそれもあった。同社は、取引先(荷主)との間で、積み込み時間や納品条件を事前に調整することで、待機時間の無いシャトル便のスケジュールを立て、1日で往復できるようにした。これまでに比べて、運行回数が2倍となり、固定費も削減できる。ドライバーも運行回数が増えることで、収入は増加する。

労働時間規制への対応が新たな輸送方式の構築につながる

リレー輸送、シャトル便の導入に踏み切った理由には、労働時間規制への対応があった。後藤氏は、次のように語る。

「リレー輸送を始めた背景には、四国から関東までのワンマン運行だとどうしても改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)を守れない、というのがあった。お客様のニーズは、短納期政策、そこにわれわれが対応するためにはワンマン運行ではちょっと難しい。それと、私が個人的にワンマンで、ドライバーに(車中泊を伴う)長時間運転をさせることに非常に罪悪感もあった。もうこういう仕事のやり方は変えたい、という思いがずっとあった。その一方で、稼ぎたいドライバーに対しては、やはり運行回数を増やさなければいけない。運行回数を増やして労働法制の規制の中に収めようと思ったら、関西方面、120~130キロのところを1日で行って帰ってくるシャトル便をやってみよう、ということになった」

導入に際しての困難さでは、取引先(荷主)の協力が不可欠だったことがある。とくに、シャトル便では、当日往復(車中泊なし)で、待機時間の無いスケジュールを立てる必要がある。さらに、トラック輸送の運賃の商慣行も導入の課題だった。例えば、四国~東京間(上り)と、東京~四国間(下り)では、下り運賃(帰り荷運賃)の方が安い(「行きが高くて帰りが安い」)という需給バランス上の商慣行が運輸業界にはある。同社では、取引先(荷主)に協力を得ることで、往路、復路で「割2」での運賃にすることができた。

「リレー輸送の場合、四国から東京までのコストを『割2』でもう割り切っている。それを、帰り荷運賃だからちょっと安くならないか、というのは、もう受け付けないようにしている。そういう意味では、リレー輸送の粗利益率は高い」

物流DXの構築で業務の効率化と物流品質の向上を実現

同社は、2019年以降、物流DX化にも注力している。受発注システムのデジタル化に加え、自動配車のクラウドシステムも開発中だ。モバイル端末によるナビゲーションシステム(ドライバーナビ)や、クラウド型のチャットツールを活用したデジタル日報も導入している。システム化を進める動機は、業務効率の向上と業務負荷の軽減だ。

AIが最適な配車を自動で行う自動配車システムの構築は、喫緊の課題だ。とくにリレー輸送の配車組みは、パターン化が複雑で、開発途上にある(2024年4月時点)。しかし、現状では、配車係(運行管理)は、ドライバーの割り振り、顧客(荷主)のクレーム対応などに追われ、ストレスも高く、長時間労働になりがちな業務。後藤氏は「自動配車システムで、これを何とか解消してやりたい、という思いでつくっている」と強調した。

ドライバーナビは、ドライバーがタブレット端末(音声案内機能付き)を見ることで、運行経路(道案内)や荷役・積み付けの状態、顧客先での業務手順などを把握することができる。労務管理機能も追加されており、始業、運転、休憩、荷待ち、荷積み、荷卸しなどをタブレット上で記録することもできる。これにより、運転時間や拘束時間でオーバーが生じる場合には、アラームか管理者に伝わる仕組みになっている。

コミュニケーションツールとして、チャット型のデジタル日報も導入した。日報には、社員に対して、①業務内容②顧客が喜ぶ行動③仲間が喜ぶ行動④それに対する気づき――の4つの項目を記載するよう求めている。導入理由は、エンゲージメントを高めるためだ。「会社に対するエンゲージメントというより、顧客に対するエンゲージメントを高めること。これが結局は全体のエンゲージメントにつながる。導入後5年が経過しているが、日報の記載内容も(導入当初に比べ)より細かくなり、気づきも非常に増えている。社員が変わってきた。これが結局はエンゲージメントにつながっていると判断している」(後藤社長)

一方、後藤氏は、DX化には、社員教育が欠かせないことも強調した。「IT化を進めるためには、社内のリテラシーを上げる必要がある。社員が使いこなせなければいけない。なかなか思うとおりには進まないが、時間をかけてでもやらなければいけない」

リレー輸送で受注件数が増加、安定した賃金水準を確保し、採用も増加

2019年の中期戦略から取り組み始めた一連の働き方改革。その効果はどのようなものだろうか。まず、事業活動面では、2019年以降、コロナウイルス感染症の蔓延により業績が落ちた時期はあるものの、2023年からは回復基調にある。とくにリレー輸送の受注件数が増えている。一方、「物流革新に向けた政策パッケージ(2023年6月2日)」の中にも運賃に関する内容が含まれたことなどにより、価格転嫁の要望を取引先に出しやすくなったため、料金値上げの価格転嫁も一部でできている。業績が好調傾向にあることは、賃金にも反映されている。後藤氏は、次のように語る。

「リレー輸送の場合、運転時間(距離)は一定であることから、安定した賃金水準になっている。例えば、大型ドライバーの平均賃金よりは、たぶん上へ行っている」

同社は職能資格制度を運用しており、賃金は、ドライバーの場合、おおまかにみて固定給4割:変動給6割で構成されている。変動給は、①運転の苦労②荷役の苦労③荷待ちの苦労④立ち寄りの苦労――という4つの指標で計算されるが、これらはすべて時間に関連した指標である。一方、固定給は、ドライバーの場合、年齢給と職能給で構成され、事務職の場合は、年齢給、役割給で構成される。同社では、昨年(2023年)実績で、すべての社員に対して、基本給を4%引き上げた。後藤氏は、「昇給していかないと今の時代の物価の上昇には追いつかない」などと、賃金引き上げの必要性を強調した。

採用面では、同社は、ドライバー専門の就職サイトやハローワークを通じて求人をしているが、香川県(地元)では知名度の高さから応募面で困難は感じておらず、人材確保はできている、との認識だ。むしろ、ドライバーは経験者の中途採用が多いが、応募があっても「半分以上はお断りしている」という。とくに、運送会社での転職経験が多い人については、離職理由を含め慎重に確認している。「注意しているのは当社の経営理念に共感したかどうか」だという。

今後は、リレー輸送の受注件数が増えていることから、採用を増やしていく予定だ。「ドライバーの応募については、(中継点担当の)B、Cについては、業務が運転のみであるため、比較的集まりやすいが、両端(A、D)は、(荷積み、荷卸し作業が伴うため)ドライバーの採用や教育が少し難しい。PRを含めてどう集めていくか、改善の余地がある」という。

物流DXで労務管理データの見える化を実現し、事業拡大を目指す

2024年問題(労働時間の上限規制)について、同社は、リレー輸送でクリアできている。今後の展望として、リレー輸送の業務提携先(同業者)を増やすことで、この方式の「横展開」を目指している。一方、全国展開を進めていくと、長距離輸送の目的地が多様化していくことから、輸送ルートや中継点、所要ドライバー人数、改善基準告示に則った運行など、すべてのシミュレーションが完全にはできていない点が課題だという。後藤氏は、「これはもう走りながら改善していくしかない。そのために、ドライバーナビを使って、労務管理を徹底し、データを蓄積していけるかが一番大きな課題。労務管理の現実を見える形にして、事前に対策ができるようにする」などと語った。

(奥田栄二、郡司正人)

企業プロフィール

- 株式会社朝日通商

- 本社所在地:香川県高松市国分寺町新名1566-1

- 代表取締役社長:後藤 耕司

- 事業内容:輸配送事業、倉庫事業、3PL事業など

- 従業員数:307人(グループ全体430人)(2024年4月時点)

- 事業所:全国11カ所

- 車両台数:146台

- 労働組合の有無:労働組合あり

- 認定:国土交通省「働きやすい職場認証制度」(2023年、2つ星、本社・関西支店・松山事業所・高知事業所)、厚生労働省「もにす認定制度」(2024年4月2日)など

(ヒアリング実施日:2024年2月6日)

2024年11月号 企業ヒアリングの記事一覧

- 労働時間規制を守る長距離輸送方式として「リレー輸送」を構築 ――朝日通商の働き方改革の取り組み

- 日勤週休3日制度・夜勤専従制度の分業制を導入することで人手不足を解消 ――ウェルフェア三重の働き方改革の取り組み

- 全国一律で時給額を高く設定することで人材確保に成功 ――コストコホールセールジャパンの取り組み

- 育成型採用と働き方改革 ――メンバーズの取り組み