【賃金統計からの考察】

賃金水準はリーマン・ショック以降、回復傾向にあるものの、男性はいまだ20年前の水準に届かず

――賃金構造基本統計調査結果でみる過去20年の賃金の推移

春闘取材

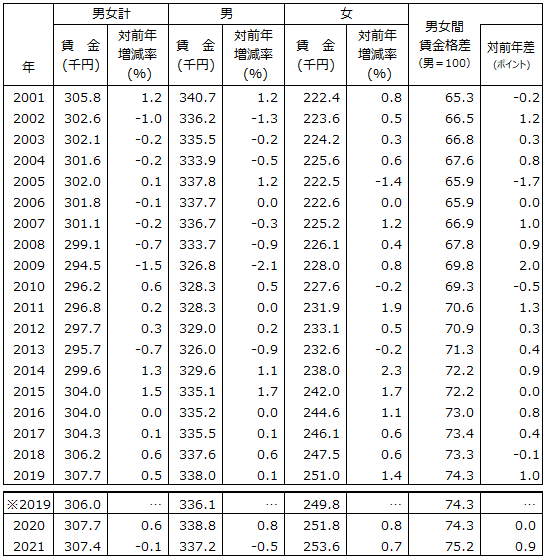

3月に厚生労働省が公表した2021年「賃金構造基本統計調査」の結果をもとに、この20年間の賃金水準の推移を考察してみた。男女計の名目賃金は、2001年以降、低下傾向にあったものの、リーマン・ショックの影響を受けた2009年を境に、上昇に転じ、20年前の水準を超えるところまで回復している。しかし、男性でみると、回復傾向にあるものの、いまだ20年前の水準に達していない。

20年前との比較

2021年の賃金は、男性は前年に比べダウンしたが女性はアップ

一般労働者の男女計の月額賃金は30万7,400円。前年の2020年と比べると、0.1%減と微減となった。2021年はコロナ禍によって賃上げどころではなかった業種もあり、全体としてみれば賃金を上げることは難しい年だったことがうかがえる。

ただ、男女別にみると、男性は33万7,200円で前年に比べ0.5%減となったものの、女性は25万3,600円で0.7%増となった。男女格差をみると、男性の賃金を100とした場合の女性の賃金は75.2で、前年から0.9ポイントの上昇となった。

物価の変動を考慮せずに、名目賃金で過去20年間の推移をみると(図表1)、2001年以降、おおむね低下傾向にあり、水準のボトムはリーマン・ショックの影響を受けた2009年(29万4,500円)となっている。そこからおおむね上昇傾向に転じ、2015年に30万円台を回復。2018年以降は、20年前の水準超まで回復していることが見て取れる。

図表1:一般労働者の賃金と男女間賃金格差の推移

注1:2018年以前は、調査対象産業「宿泊業,飲食サービス業」のうち「バー,キャバレー,ナイトクラブ」を除外している。

注2:2005年調査より「パートタイム労働者」という呼称が「短時間労働者」に変更されたほか、調査対象の職種が変更されている。

注3:2020年より有効回答率を考慮した推計方法に変更しているため、2020年の対前年増減率及び対前年差(ポイント)は、同じ推計方法で集計した2019年の数値を基に算出している。

注4:※印は、2020年と同じ推計方法で集計した2019年の数値を参考として掲載したもの。

一方、男女別にみると、その傾向は男女計とは異なる。男性は2001年が34万700円。2009年に32万円台まで落ち込み、ボトムは2009年ではなく2013年(32万6,000円)となっている。賃上げが復活した2014年以降はおおむね上昇傾向に転じているが、男性の2021年の水準は2001年に届いていない。

では女性はどうか。女性はおおむね上昇傾向にあり、2014年のように2%台のアップ率を記録した年もある。先述したとおり、2021年も前年から増加しており、2021年の水準は2001年以降で最も高い。

男女間の賃金格差については、20年前は65.3(男=100)と、女性の賃金は男性の3分の2程度にとどまっていたが、格差は徐々に縮小しており、2021年では75.2と約4分の3の水準となっている。

正社員・正職員とそれ以外の格差はいまだ30ポイント以上

次に、一般労働者の男女別、雇用形態別の賃金と賃金格差の推移についても確認する。集計を開始した2005年では、男女計の正社員・正職員の賃金は31万8,500円であるのに対し、正社員・正職員以外は19万1,400円で、その格差は60.1。以降、格差はおおむね縮小傾向にあり、2021年は正社員・正職員の32万3,400円に対し、正社員・正職員以外は21万6,700円で格差は67.0となっている。格差は縮小傾向にあるといっても、まだ30ポイント以上離れている。

男女別にみると、男性は、2005年は正社員・正職員が34万8,100円で、正社員・正職員以外が22万1,300円となっており、格差は63.6。以降、格差は縮小傾向にあったが、リーマン・ショック後の2012年と2013年は63ポイント台に逆戻りし(2012年が63.5、2013年が63.7)、その後、再び縮小傾向が続き2021年は69.2となっている。

女性についてみると、2005年が正社員・正職員23万9,200円で、正社員・正職員以外が16万8,400円。格差は70.4となっている。女性の場合は、2014年まで格差がほぼ横ばいで続き、2021年は正社員・正職員27万600円で、正社員・正職員以外が19万5,400円と72.2まで縮小したが、16年前に比べ格差は大きくは改善していない。

賃金分布の変化

女性の賃金分布は圧縮傾向にある

賃金分布についてみると、男女計では第1十分位数(小さい値から大きい値へと一列に並べたとき、小さい方から数えて全体の10分の1番目に該当する値)が17万7,700円、第1四分位数(同4分の1番目)21万3,600円、中央値が26万9,100円、第3四分位数(同4分の3番目)が35万7,700円、第9十分位数(同10分の9番目)が47万9,800円となっている。

男女別にみると、男性は第1十分位数が19万3,100円、第1四分位数23万3,300円、中央値が29万7,100円、第3四分位数が39万6,500円、第9十分位数が52万4,700円となっている。一方で女性は、第1十分位数が16万2,800円、第1四分位数19万400円、中央値が23万1,400円、第3四分位数が28万8,100円、第9十分位数が36万4,200円となっている。

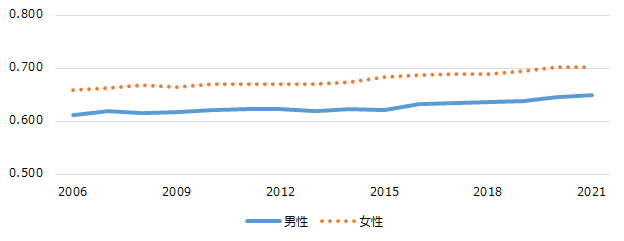

次に、第1十分位数を中央値で割った値(編集部で算出)の推移を、男女別にみる(図表2)。この値が大きいほど、賃金が下位に位置する労働者と中位に位置する労働者のあいだで、賃金の格差が小さいということを示している。経年での推移をみて、もしこの値が上昇傾向なら、賃金格差は縮小していることになる。図表があらわすとおり、男女ともに上昇傾向で、つまり下位の賃金と中位の賃金格差は縮小傾向にある。

図表2:一般労働者の賃金分布の推移(第1十分位数/中央値)

注:編集部にて計算

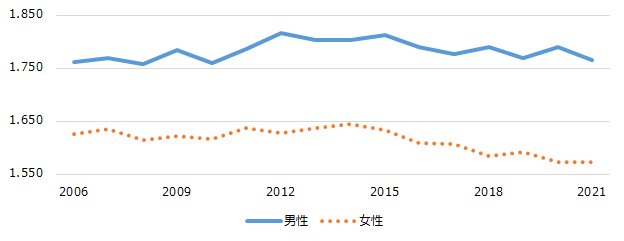

同様に、第9十分位数を中央値で割った値をみる(図表3)。こちらは、この値が大きいほど、賃金が上位に位置する労働者と中位に位置する労働者のあいだで、賃金の格差が大きいということを示している。経年での推移をみて、もしこの値が上昇傾向なら、賃金格差は拡大していることになる。図表のとおり、男性はそれほど経年での変化がないが、女性は2014年以降は低下傾向にある。つまり女性は、上位の賃金と中位の賃金格差が縮小傾向にある。

図表3:一般労働者の賃金分布の推移(第9十分位数/中央値)

注:編集部にて計算

新卒者の賃金の推移

2013年以降は上昇傾向

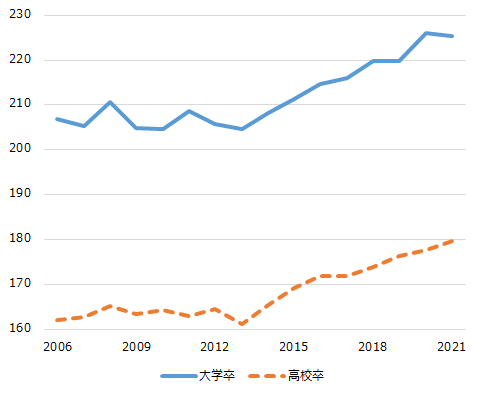

新規学卒者の賃金では、大学卒と高校卒については、2013年まではいずれも横ばいで推移していたが、それ以降はおおむね上昇傾向にある(図表4)。

大学卒は、2006年は20万6,800円だったが、2021年は22万5,400円と、2万円近く上昇している。一方、高校卒は、2006年は16万2,100円で、2021年が17万9,700円となっている。

図表4:新規学卒者の賃金の推移(単位:千円)

注:2020年調査より有効回答率を考慮した推計方法に変更されたほか、調査事項の「新規学卒者の初任給額」が廃止されている。代わりに「新規学卒者への該当性」が追加されており、それに基づき、抽出された労働者から新規学卒者を特定し、新規学卒者の所定内給与額を集計している。この図では2019年以前について、大学卒は「勤続年数が0年で年齢が22歳または23歳」、高校卒は「勤続年数が0年で年齢が18歳または19歳」を新規学卒者とみなしたうえで、2020年調査と同じ推計方法による集計値を掲載している。

※賃金構造基本統計調査同調査では毎年7月に、全国の主要産業に雇用される労働者の賃金(6月分の所定内給与額)などについて調べている。2021年調査結果では、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち、有効回答が得られた4万9,122事業所について集計している。

(調査部)

2022年6月号 春闘取材の記事一覧

- 賃上げ額、率は昨年を大きく上回る水準。賃金改善を獲得した組合の割合は50%近くに到達 ――労働組合全体でみた賃上げ回答の状況

- 主な業界ごとにみた賃上げの状況 ――主要企業100社の賃上げ回答一覧を見ながら

- 中小組合による大手以上の賃金改善額獲得が定着。格差是正の流れが軌道に ――中小にも賃上げは波及しているか

- 人手不足を背景に初任給を大幅に引き上げる企業も ――主な企業の初任給引き上げ額一覧

- 賃金水準はリーマン・ショック以降、回復傾向にあるものの、男性はいまだ20年前の水準に届かず ――賃金構造基本統計調査結果でみる過去20年の賃金の推移