最近の統計調査結果から2023年9月

統計調査報告

家計調査報告―2023年(令和5年)7月分―

9月5日 総務省発表

勤労者世帯(二人以上の世帯。以下同じ。)の実収入は、前年同月比で実質6.6%の減少となった。

うち勤め先収入は、前年同月比で実質6.6%の減少となった(うち世帯主収入 実質6.0%の減少、世帯主の配偶者の収入 実質6.6%減少)。

勤労者世帯の消費支出は、前年同月比で実質7.2%の減少となった。

生活保護の被保護者調査―令和5年6月分概数―

生活保護の被保護実人員は2,020,563人(対前年同月0.1%減)、被保護世帯は 1,649,300世帯(同0.5%増)となった。

世帯類型別現に保護を受けた世帯数注をみると、高齢者世帯911,257世帯、母子世帯64,539世帯、障害者・傷病者世帯計407,839世帯、その他の世帯257,398世帯となった。

注 月中に1日(回)でも生活保護を受けた世帯である。(保護停止中の世帯を除く。)

景気動向指数―令和5(2023)年7月分速報―

CI(速報値・令和2(2020)年=100)の一致指数は前月と比較して1.1ポイント下降の114.5、3か月後方移動平均値は0.03ポイント上昇、7か月後方移動平均値は0.16ポイント上昇となった。一致指数の基調判断は「景気動向指数(CI一致指数)は、改善を示している。」(前月とかわらず)となった。なお、先行指数は前月と比較して1.2ポイント下降の107.6、遅行指数は前月と比較して0.5ポイント下降の106.1となった。

※9月27日に景気動向指数速報からの改訂状況(令和5(2023)年7 月分)が公表されている。

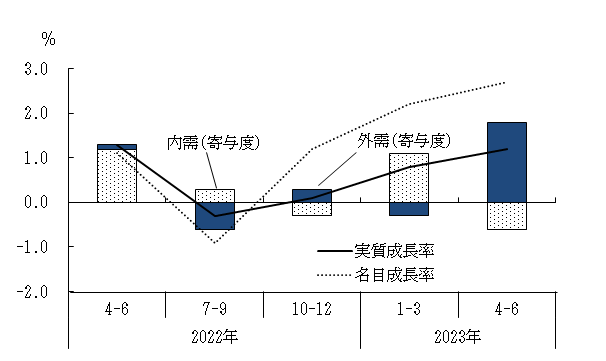

2023年4~6月期四半期別GDP速報―(2次速報値)―

実質GDP(国内総生産)の成長率(季節調整済前期比)は1.2%(年率4.8%)となった。

GDPの内需、外需別の寄与度は、内需(国内需要)が-0.6%、外需(財貨・サービスの純輸出)が1.8%となった。

雇用者報酬(季節調整系列)の前期比変化率は実質0.6%、名目1.1%となった。

図表1:実質GDP成長率(季節調整前期比)と実質GDPの内外需要別寄与度の推移

(2023年4~6月期2次速報値)

令和4年度使用者による障害者虐待の状況等

虐待が認められた事業所数注は430事業所(前年度比9.7%増)、虐待が認められた障害者数は 656 人 (同 30.7%増)となった。

注 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上している。

令和5年民間主要企業夏季一時金妥結状況

平均妥結額は845,557円で、昨年と比較して13,217円(1.59%)の増となった。

注 集計対象は妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業351社。

毎月勤労統計調査―令和5年7月分結果速報―

現金給与総額は前年同月比1.3%増となった。うちきまって支給する給与は1.5%増(一般労働者1.9%増、パートタイム労働者2.2%増)、特別に支払われた給与は0.6%増となった。きまって支給する給与の内訳は、所定内給与が1.6%増、所定外給与が0.5%増となった。

実質賃金(現金給与総額)は前年同月比2.5%減、実質賃金(きまって支給する給与)は2.3%減となった。

共通事業所注による現金給与総額は前年同月比2.1%増(一般労働者2.4%増、パートタイム労働者2.1%増)となった。

総実労働時間は前年同月比0.8%減となった。うち所定内労働時間は0.6%減、所定外労働時間は2.0%減となった。

製造業の所定外労働時間(季節調整済指数)は前月比2.1%減となった。

注 「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となった調査対象事業所。平成30年から部分入替え方式の導入に伴い、常に一部の調査事業所が前年も調査対象となっていることから共通事業所に限定した集計が可能となり、共通事業所による前年同月比が参考提供されている。

※9月26日に毎月勤労統計調査令和5年7月分結果確報が公表されている。

令和5年度高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況(7月末現在)

高校新卒者の求人倍率は3.52倍で、前年同期比0.51ポイントの上昇、中学新卒者の求人倍率は1.04倍で、同0.15ポイントの上昇となった。

鉱工業生産指数―2023年7月分(確報)―

鉱工業生産(季節調整済指数、2020=100)は103.8で前月比1.8%の減少となった。速報(103.6)と比べると上方修正であった。

消費者物価指数全国―2023年(令和5年)8月分―

9月22日 総務省発表

消費者物価指数(2020年=100)は、総合指数は105.9で前年同月比3.2%の上昇、生鮮食品を除く総合指数は105.7で3.1%の上昇、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は105.2で4.3%の上昇となった。

労働経済動向調査(令和5年8月)

令和5年8月1日現在の労働者過不足判断D.I.注は、「調査産業計」で正社員等労働者はプラス45ポイントと49期連続して、パートタイム労働者はプラス30ポイントと56期連続して、それぞれ不足超過となった。

注 調査時点において、労働者が「不足」と回答した事業所の割合から「過剰」と回答した事業所の割合を差し引いた値。

建設労働需給調査結果(令和5年8月調査)

全国の8職種注1の過不足率注2は、1.9%の不足となり、前月と比べ0.3ポイント不足幅が拡大(前年同月と比べ0.3ポイント不足幅が拡大)となった。

注1 型わく工(土木)、型わく工(建築)、左官、とび工、鉄筋工(土木)、鉄筋工(建築)、電工、配管工

注2 (確保したかったができなかった労働者数-確保したが過剰となった労働者数)/(確保している労働者数+確保したかったができなかった労働者数)×100 マイナスは過剰、プラスは不足を示す。

毎月勤労統計調査―令和5年7月分結果確報―

現金給与総額は前年同月比1.1%増となった。うちきまって支給する給与は1.3%増(一般労働者 2.0%増、パートタイム労働者2.0%増)、特別に支払われた給与は0.6%増となった。きまって支給する給与の内訳は、所定内給与が1.4%増、所定外給与が前年同月と同水準となった。

実質賃金(現金給与総額)は前年同月比2.7%減、実質賃金(きまって支給する給与)は2.5%減となった。

共通事業所注による現金給与総額は前年同月比2.3%増(一般労働者2.7%増、パートタイム労働者2.1%増)となった。

総実労働時間は前年同月比1.0%減となった。うち所定内労働時間は0.9%減、所定外労働時間は2.0%減となった。

製造業の所定外労働時間(季節調整済指数)は前月比2.8%減となった。

注 「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となった調査対象事業所。平成30年から部分入替え方式の導入に伴い、常に一部の調査事業所が前年も調査対象となっていることから共通事業所に限定した集計が可能となり、共通事業所による前年同月比が参考提供されている。

景気動向指数 速報からの改訂状況―令和5(2023)年7月分―

CI(令和2(2020)年=100)の一致指数は前月と比較して1.4ポイント低下の114.2、3か月後方移動平均値は0.07ポイント低下、7か月後方移動平均値は0.11ポイント上昇となった。一致指数の基調判断は「景気動向指数(CI一致指数)は、改善を示している。」(速報時点とかわらず)となった。なお、先行指数は前月と比較して0.6ポイント低下の108.2、遅行指数は0.8ポイント低下の105.7となった。

消費者物価指数東京都区部―2023年(令和5年)9月分(中旬速報値)―

9月29日 総務省発表

消費者物価指数(2020年=100)は、総合指数は105.8で前年同月比2.8%の上昇、生鮮食品を除く総合指数は105.2で2.5%の上昇、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は105.3で3.8%の上昇となった。

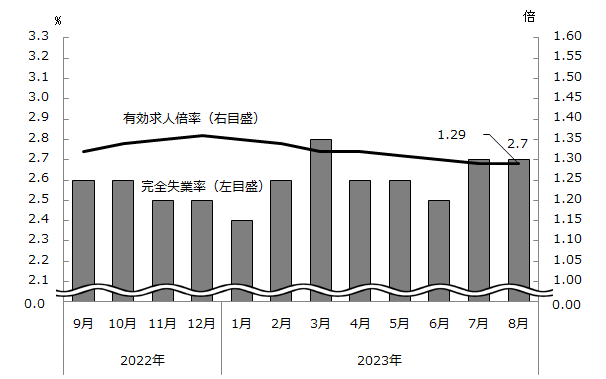

労働力調査(基本集計)―2023年(令和5年)8月分―

9月29日 総務省発表

完全失業率(季節調整値)は2.7%で前月と同率、男性は2.9%で前月と比べ0.2ポイント上昇、女性は2.4%で0.2ポイント低下となった。

完全失業者数(季節調整値)は185万人で前月に比べ1万人の増加となった。

雇用者数(原数値)は6,088万人で前年同月に比べ44万人の増加となった。

役員を除く雇用者(5,751万人)のうち、正規の職員・従業員数は3,637万人で前年同月に比べ48万人の増加、非正規の職員・従業員数は2,114万人で7万人の減少となった。

一般職業紹介状況―令和5年8月分―

有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍で、前月と同水準となった。

有効求人数(季節調整値)は前月に比べて0.1%増、有効求職者数(同)は0.2%減となった。

新規求人倍率(季節調整値)は2.33倍で、前月に比べて0.06ポイント上昇となった。

正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.02倍で、前月と同水準となった。

図表2:完全失業率と有効求人倍率の推移(季節調整値)

鉱工業生産指数―2023年8月分(速報)―

鉱工業生産(季節調整済指数、2020=100)は103.8で前月比0.0%と横ばい。製造工業生産予測調査によると9月、10月ともに上昇を予測している。基調判断は「生産は一進一退で推移している。」(前月とかわらず)となった。

令和4年民間企業の勤務条件制度等調査結果について

夏季の休暇などの季節的な休暇制度がある企業は約3割。

従業員数の規模が大きい事業所になるにつれて、常勤(専属)の産業医を配置している割合及び看護師・保健師・心理職のうち1つ以上を配置している割合は高くなっている。

月例経済報告等

月例経済報告―令和5年9月―

景気は、緩やかに回復している。(前月とかわらず)

- 個人消費 持ち直している。(前月とかわらず)

- 設備投資 持ち直している。(前月とかわらず)

- 輸出 このところ持ち直しの動きがみられる。(前月とかわらず)

- 生産 持ち直しの兆しがみられる。(前月とかわらず)

- 企業収益 総じてみれば改善している。(前月:総じてみれば緩やかに改善している)

- 業況判断 持ち直している。(前月とかわらず)

- 雇用情勢 改善の動きがみられる。(前月とかわらず)

- 消費者物価 上昇している。(前月とかわらず)

令和5年版 労働経済の分析

(白書の主なポイント)

1990年代後半以降わが国の一人あたり名目賃金が伸び悩んだのは、①名目生産性が他国と比べて伸び悩み、②パートタイム労働者の増加等により一人あたり労働時間が減少し、③労働分配率が低下傾向にあったことが背景にある。

詳細に分析すると、企業の利益処分の変化、労使間の交渉力の変化、雇用者の構成変化、日本型雇用慣行の変容、労働者のニーズの多様化等が影響した可能性が考えられる。

賃上げは、企業にとっては、求人への応募を増やす、離職率を低下させる等の効果が、労働者にとっては、仕事の満足度を高める等の効果がある。また、経済全体では、消費や生産等を増加させる効果がある。

最低賃金の引上げは、最低賃金近傍だけではなく、賃金水準が中位に位置するパートタイム労働者にも効果が及ぶ可能性がある。また、同一労働同一賃金の施行は、正規と非正規雇用労働者の時給差を10%程度縮小させる等の効果があった可能性がある。