国家公務員の月例給を1万5,014円(3.62%)引き上げるよう勧告

――2025年度の人事院勧告

スペシャルトピック

人事院(川本裕子総裁)は8月7日、2025年度の国家公務員の給与改定について、月例給を1万5,014円(3.62%)、特別給(ボーナス)を年間で4.65カ月(0.05カ月増)に引き上げるよう、国会と内閣に勧告した。今回の勧告では、官民の給与の比較方法を見直した。昨年までは民間企業の比較対象規模は「50人以上」だったが、厳しい人材獲得競争や公務の職務・職責を重視するなどの観点から、「100人以上」に引き上げた。勧告はまた、初任給の大幅な引き上げも盛り込み、総合職(大卒)は1万2,000円引き上げて24万2,000円とした。本府省採用の総合職(大卒)については30万円を超える水準とする。

<勧告内容>

官民給与の比較対象を企業規模100人以上に引き上げ

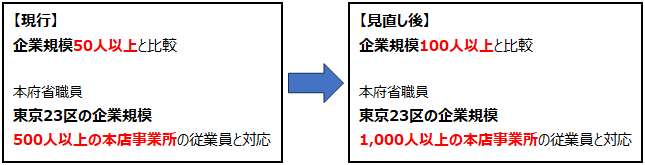

人事院勧告では、官民給与を比較する際は、国家公務員と民間企業従業員の同種・同等の者どうしを精確に比較して、その較差を算出している。従来、対象企業の規模は「50人以上」とし、本府省職員においては東京23区の「500人以上」の本店事業所の従業員と対応させていた。

比較対象規模については、人事行政諮問会議が今年3月にまとめた最終提言が、公務全体の人材確保のために少なくとも従前の100人以上に戻すべきだと主張。政策の企画立案や高度な調整等に関わる本府省職員については、少なくとも1,000人以上の企業と比較すべきだと提言した。これを受け、人事院は、7月25日に比較方法について、「100人以上」と比較するよう見直し、本府省職員については東京23区の1,000人以上の本店事業所の従業員と対応させることを発表。

今般の勧告では、この新しい方法で官民給与の比較を行った(図表)。

図表:官民給与の比較方法の見直しの内容

(公表資料から編集部で作成)

1万5,014円のうち、俸給の引き上げ分は1万975円

月例給について、公務と同規模の民間事業所(約50万人)の4月分の給与を調査して比較したところ、民間給与が公務の給与を平均1万5,014円(3.62%)上回ったため、その分の較差を解消するために引き上げを行うよう勧告した。

1万5,014円のうち、1,399円は俸給の改定により諸手当の額が増減する「はね返り分」、72円は「特地勤務手当等」、2,568円は「本府省業務調整手当」となるため、俸給の引き上げ分となるのは、1万975円となっている。

特に若年層が在職する号俸からおおむね30歳代後半までの職員が在職する号俸に重点を置き、すべての職員を対象に全俸給表の引き上げ改定を実施する。平均改定率は、1級(係員)で5.2%、2級(主任等)で4.2%など。その他の級は改定率を逓減させつつ、平均3.3%の引き上げ改定を行う。

本府省採用の総合職(大卒)の初任給は30万円を超える

さらに、初任給の大幅な引き上げも勧告した。民間との給与比較を行っている行政職俸給表(一)について、具体的な改定内容をみると、総合職試験(大卒程度)で採用される職員の初任給が24万2,000円で、引き上げ率は5.2%(引き上げ額1万2,000円)。一般職試験(大卒程度)で採用される職員の初任給が23万2,000円で、引き上げ率は5.5%(同1万2,000円)。一般職(高卒程度)で採用される初任給が20万300円で、引き上げ率は6.5%(同1万2,300円)となっている。

本府省の総合職試験(大卒程度)で採用される職員の初任給は30万1,200円となり、30万円を超える高い支給額となっている。なお、俸給表の改定は今年の4月1日にさかのぼって実施する。

ボーナスの支給月数は4.65カ月で昨年から0.05カ月分アップ

ボーナスについては、2024年8月から2025年7月までの公務の支給月数と同規模の民間の支給割合を比較し決定している。民間の支給割合(4.65カ月)が国家公務員の支給月数(4.60カ月)を上回ったため、年間支給月数について現行の4.60カ月から0.05カ月分引き上げ、4.65カ月にするよう勧告した。引き上げ分は、期末手当と勤勉手当に均等に配分する。

また、指定職俸給表適用職員、定年前再任用短時間勤務職員、特定任期付職員の期末手当と勤務手当、また任期付研究員の期末手当も、同様に支給月数を引き上げる。

今年のボーナスは6月にすでに、期末手当部分として1.25カ月、勤勉手当分として1.05カ月が支払われていることから、12月のボーナスの期末手当部分を現行より0.025カ月多い1.275カ月とし、勤勉手当部分を現行より0.025カ月多い1.075カ月とする。来年度以降は、6月、12月それぞれ、期末手当部分が1.2625カ月、勤勉手当部分が1.0625カ月となる。

幹部・管理職も新たに本府省業務調整手当の対象に

本府省業務調整手当については、現行の本府省業務調整手当で対象外だった本府省の幹部・管理職員を新たに加え、5万1,800円を支給する。また、それ以外の課長補佐級職員の手当額を1万円、係長・係員級職員の手当額を2,000円引き上げる。これらの見直しは2025年4月にさかのぼって行う。

また、採用の種類や年次にとらわれない職務・職責を基準とした給与制度・運用を推進していくため、一定の期間昇格前の級に在級することを求める在級期間制度を廃止し、これに伴い在級期間表を2026年4月に廃止する。

転勤に対する給与面の支援も盛り込む

さらに転勤を伴う職員の異動に対する支援も盛り込む。職員の転勤に対する抵抗感がみられることから、勤務地を異にする異動の円滑化を図るため、転勤をする職員に対する給与面の支援を行う。

そのうち著しく不便な地に所在する特地官署等に勤務する職員に支給される特地勤務手当を見直す。具体的には、特地勤務手当と地域手当との減額調整の廃止や、特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との減額調整を廃止する。また、採用時から特地官署等に勤務する職員もいるため、採用に伴い転居を行った職員に対しても特地勤務手当に準ずる手当を支給する。これらの見直しは2025年4月にさかのぼって実施する。

自動車通勤者に対する通勤手当の上限を見直し

自動車等使用者に対する通勤手当については、民間の長距離通勤者に対する支給額が公務の手当額を上回っていることをふまえ、職員の負担に配慮した新たな距離区分を創設した。

現行では5キロメートルごとの距離区分により手当額を定め、上限は「60キロメートル以上」としている。2026年4月から、上限を「100キロメートル以上」(6万6,400円)に改定し、「60キロメートル以上」から5キロメートル刻みで新たな距離区分を設ける。

現行の「10キロメートル以上15キロメートル未満」から「60キロメートル以上」までの距離区分についても、200円~7,100円までの幅で引き上げ改定を行い、2025年4月に遡及して実施する。

また、自動車等使用者が自己負担で外部の駐車場を利用している状況があることをふまえ、1カ月あたり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を2026年4月から新設する。

月の途中で採用される職員の通勤費は採用日から支給できるよう見直す

さらに、月の途中に採用された職員等の通勤手当についても見直す。現行では、月の初日に支給要件を満たしている時以外、翌月から手当が支給されるため、最初の月の通勤費用を自ら負担することとなっている。月の途中から採用される事例も増えているため、採用日や異動日から通勤手当を支給できるよう見直し、これを2026年10月から実施する。

<公務員人事管理に関する報告>

職務・職責を重視した給与体系を含む新たな人事制度を検討

人事院は、勧告とともに、公務員の人事管理に関する報告も行った。報告のなかで、優秀な人材の確保のための新たな人事制度の必要性を強調し、年功的ではなく、より職務・職責に見合った給与体系とすることや、人事給与業務の効率化の視点もふまえて簡素でわかりやすい制度となるよう「抜本的な見直しを検討していく」との考えを示した。

具体的には、幹部・管理職員を中心とした政策の企画立案や高度な調整等にたずさわる職員の給与制度として、民間企業等の給与水準を参照しながら、役職段階等により職務や職責に応じた簡素な号俸構成とすることや、時々の職務・職責の変化に応じた給与水準の調整も可能とすることを検討する。

さらに時間に縛られない裁量的な勤務を可能とする制度の検討や、メリハリと納得性のある人事評価に基づく任用のあり方も一体的に検討していくことをあげた。

こうした新たな人事制度については2026年夏に措置の骨組みを整え、2027年夏に具体的な内容を報告すると明記した。

超過勤務の縮小など働きやすい公務に向けた施策も実施

報告はまた、働きやすい公務に向けた具体策も盛り込んだ。月100時間を超えるような超過勤務の最小化に向け、各府省の実情に応じた伴走支援や調査・指導の強化に取り組む。今年度から実施する。

自己実現や社会貢献につながるような兼業制度(自営兼業)の見直しを行い、来年度から施行する。さまざまな事情を抱えた職員の活躍を支えるための無給休暇を導入する。来年度に措置内容を報告する。

誰もが挑戦できる環境を整え、インターンシップを活用した早期選考の実施に向けた環境を整備したり、柔軟なアルムナイ採用のための能力実証方法や公募手続きの簡素化を行う(ともに来年度から実施)。

一人ひとりが高いパフォーマンスを発揮することに期待と川本総裁

勧告と同時に出された人事院・川本総裁の談話は、「民間企業の賃上げ等の状況等を反映して、昨年を上回る高水準のベースアップとした」とし、「これらの見直しが優秀な人材の確保と職員のモチベーション向上につながり、これまで以上に、一人一人の国家公務員が、高いパフォーマンスを発揮することを期待する」と強調した。

<労働界の反応>

勧告どおりの給与改定の実施を求める連合

今回の人事院勧告に対する労働界の受け止めをみると、連合は8月7日発表の清水秀行事務局長の談話で、「本勧告は、若年層・中堅層・高齢層のバランスに配慮し、公務職場で働くすべての職員の労苦に応えるものであり、政府と国会は、勧告どおり給与改定を実施すべきである」とするとともに、「各府省は、非常勤職員の給与についても、非常勤職員の給与に関する指針に沿って、常勤職員の給与改定に準じ、適切に支給すべきである」と主張した。

また、「地方公務員の給与にかかる勧告が行われるが、人事院勧告を踏まえ、すべての職員を対象に同様の引き上げ勧告がなされること、あわせて、会計年度任用職員についても、常勤職員の給与改定に準じて、適切に支給されることを求める」などとし、地方でも同様の給与引き上げが行われることを求めた。

連合の加盟産別でつくる公務員労働組合連絡会も同日、声明を発出。本年の勧告の内容を「要求に一定応えたものとは言える」としながらも、「物価上昇率が前年同月比+3%前後という状況が続く中においては、引き続き『真に生活改善につながる賃上げ』を求めて行く必要がある」ことを強調。新人事制度の方向性についても「十分な情報提供と丁寧な協議を予め求めておく」などと主張した。

食料品をはじめとする「物価高騰には到底及ばない」と全労連

全労連は黒沢幸一事務局長の談話(同日発表)で、「昨年を上回るベア勧告であり、その対象者も昨年に続いて再任用職員も含めた全ての級・号俸を対象としたこと、とりわけ中高年層については昨年を大幅に上回る引上げ改定となったことは、ストライキを背景にたたかった25国民春闘における民間でのたたかい、大幅賃上げ署名や500名が結集した中央行動など、たたかう労働組合・全労連の公務・民間共同のたたかいが反映されたもの。なかでも職種別民間給与実態調査における『官民給与の比較対象となる企業規模』を『100人以上』に引き上げたことは、遅きに失したとはいえ、私たちの強い要求を一定反映したものとして評価できる」とする一方、「今回の俸給引き上げ額は、食料品をはじめとする物価高騰には到底及ばず、極めて不十分なものである」などとしている。

全労連加盟の公務労組連絡会も、8月8日に幹事会声明を発表。声明は、「昨年を上回るベア勧告であると同時に、俸給表は初任給・若年層だけでなく、再任用職員も含む全体の改善や、期末手当を含む一時金の引上げは、官民共同による公務員賃金引き上げを求めるたたかいの反映」などと強調する一方で、今回の俸給引き上げ額を「天井知らずの物価高による生活悪化の改善にはきわめて不十分」だと表明している。

(調査部)

2025年10月号 スペシャルトピックの記事一覧

- 全国平均は66円増の1,121円で、すべての都道府県が1,000円超に ――2025年度の地域別最低賃金改定

- 国家公務員の月例給を1万5,014円(3.62%)引き上げるよう勧告 ――2025年度の人事院勧告