全国平均は66円増の1,121円で、すべての都道府県が1,000円超に

――2025年度の地域別最低賃金改定

スペシャルトピック

2025年度の各都道府県における地域別最低賃金の改定額答申が9月4日、出揃った。8都府県が中央最低賃金審議会の目安と同額の引き上げを答申した一方で、39道府県は目安を上回る引き上げとした。改定後の最低賃金は全国平均で66円増加して1,121円となり、すべての都道府県で1,000円を超える。発効日については、昨年度は徳島県(11月1日)を除く都道府県は10月中だったが、今年度の予定日は10月1日~3月31日までバラツキが見られ、6県が2026年の発効となる。

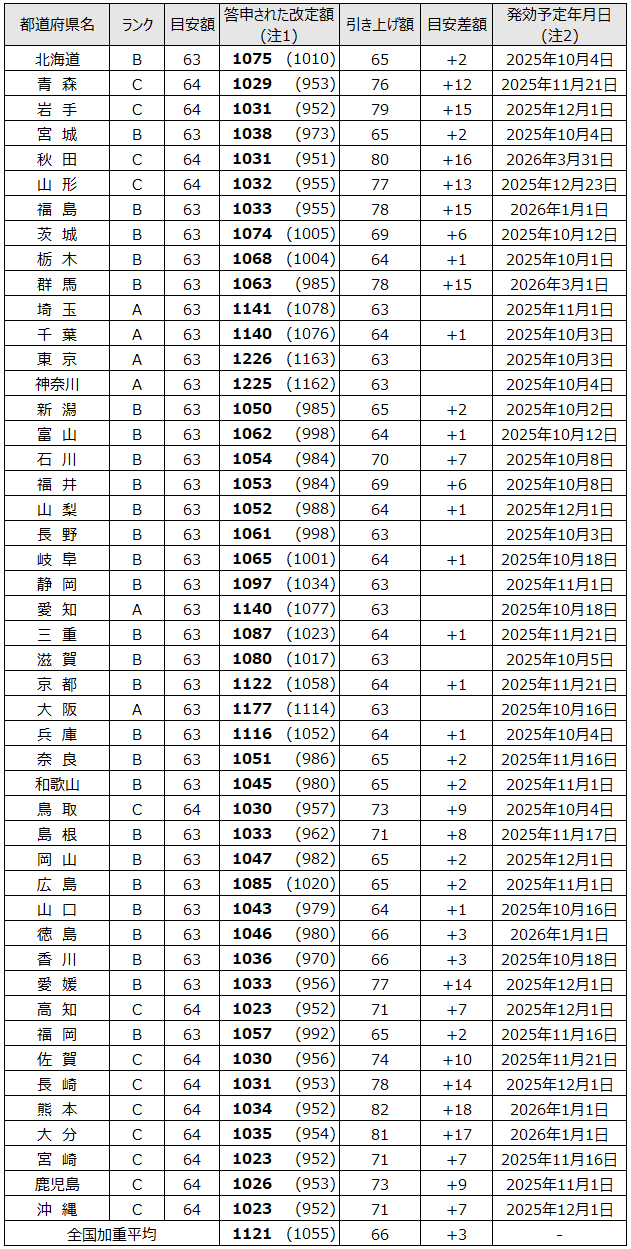

<各都道府県の地方最賃審の答申内容>

39の道府県で目安を上回る引き上げ

中央最低賃金審議会(会長:藤村博之・独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)が8月4日に出した答申では、引き上げ目安額はA・Bランクの都道府県が63円、Cランクが64円。全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)で、1978年度に目安制度が始まって以降での最高額だった。この答申を参考に、各地方の最低賃金審議会(都道府県労働局に設置)で、地域における賃金実態調査や参考人の意見などもふまえて調査・審議が行われた。9月4日までにすべての都道府県の改定額答申が出揃った。

それによると、8の都府県が目安どおりの引き上げを答申し、39の道府県は目安を上回る引き上げとなった。このうち11の県では、目安を10円以上上回っている(図表)。

図表:2025年度の地域別最低賃金の答申状況

注1:括弧内の数字は改訂前の地域別最低賃金。

注2:効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性がある。

(公表資料から編集部で作成)

目安との差額が最も大きいのは熊本県で、目安の64円に対して引き上げ額は82円と、18円上回った。なお、目安を6円上回る69円の引き上げとした茨城県では、6月25日に県・労働団体・経済団体が意見交換を行い、「経済実態が反映された全国9位相当の額が適切」との考えから、全国9位相当額との乖離である35円を、今後5~7年をかけて解消することで合意した。

全国加重平均では66円の引き上げとなり、中央最賃審の答申を3円上回った。改定後の最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、すべての都道府県で1,000円を超える。最高額は東京都の1,226円で、最低額は高知県、宮崎県、沖縄県の1,023円。

発効日は6県が2026年1月以降に

答申された改定額は、都道府県労働局での異議申出に関する手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により、順次発効される。例年、10月1日を発効日とするところが多く、昨年度はいずれの都道府県も10月中が発効日だったが、今年度は発効日にバラツキが生じた。10月中の発効は20の都道府県にとどまり、秋田県(3月31日)、福島県(1月1日)、群馬県(3月1日)、徳島県(1月1日)、熊本県(1月1日)、大分県(1月1日)は2026年に入っての発効となっている。

<中央最賃審の改定目安に対する労使団体の見解>

極めて厳しい結果(日商)、経済への影響に大きな懸念(商工会連合会)

8月4日に中央最賃審の目安答申が出された際の労使の反応をみると、日本商工会議所は小林健会頭のコメント(8月5日)で、「公労使で議論を尽くし、法定三要素のうち賃金・物価の大幅な上昇を反映したもの」と受け止めつつも、「地方・小規模事業者を含む企業の支払い能力を踏まえれば、極めて厳しい結果と言わざるを得ない」と指摘した。

全国商工会連合会のコメント(8月4日)は、「法が定める三要素(生計費、賃金、支払い能力)に基づき、明確な根拠・データに基づいた納得感ある目安の提示がこれまで以上に求められた中、三要素のデータについて丁寧かつバランスよく見た議論が、時間をかけて真摯に行われた」と評価しつつ、目安額については「Cランク等の地方で事業を営む事業者や、小規模事業者の特に厳しい業況を十分に考慮できたとは言い難い」「物価高及び最低賃金を含む人件費の高騰等分を、十分に価格転嫁できている中小企業・小規模事業者は未だ少なく、経営への影響については大きな懸念がある」と主張した。

誰もが時給1,000円を達成できる目途が立った(連合)

連合は8月5日、過去最高となる6%(全国加重平均)の目安を「賃上げの流れを未組織労働者へと波及させ、社会全体の賃金底上げにつながり得るもの」だとする清水秀行事務局長の談話を発表した。談話は「連合が長年目標として掲げてきた『誰もが時給1,000円』を達成できる目途が立った」とコメント。また、初めて最下位のランクの目安額が上位ランクを上回った点に言及し、「『額差』縮小に向けた中賃としての強力なメッセージといえる」と評価した。

地域間格差の解消を求める声が反映されたもの(全労連)

全労連は黒澤幸一事務局長の談話(8月4日)で、過去最高の引き上げ額で、すべての県で1,000円を超えたとはいえ、「政府目標の『2020年代に平均1,500円を実現する』のに必要な年7.3%の引き上げにも及ばない低水準」などと指摘して「極めて不満」と表明。ただ、各ランクの引き上げ額の目安については、「Cランクが1円ではあるがA・Bよりも高い額としたことは、はじめてのことであり、地域間格差の解消を求める強い声が反映されたものとして評価できる」とした。

<今年の審議での労使の主張>

最低賃金の大幅な引き上げで未組織職場にも波及させる/労働者側

地域別最低賃金の改定審議は、厚生労働大臣からの諮問をうけた中央最賃審が調査審議を行い、改定の目安を答申のなかで提示する。各都道府県の地方最低賃金審議会は、その目安を参考にして調査審議を行い、それぞれの地方での改定額を答申し、改定額が決定する。

中央最賃審の審議において労働者側委員は、今年の春闘について「33年ぶりに5%台の高い水準と言われた昨年をさらに上回る成果が報告された」としつつ、「労働組合のない職場で働く労働者に対しても、最低賃金の大幅な引上げを通じ、これを波及させる」必要があると主張した。

物価の動向については、「物価の上昇基調は続いている」とし、そのうえで、「頻繁に購入」する品目の消費者物価指数には高騰した「コメ」が含まれていないため、「最低賃金近傍で働く者の生活は昨年以上に苦しく、生活実感をいかにデータから汲み取るのかという観点は今年も重要」と主張した。

地域間の最低賃金の額差については、B・Cランクを中心に目安を大幅に超える引き上げが相次いだ昨年について、「地域の自主性がこれまで以上に発揮された結果」とする一方、「地方審議における目安の意義が問われかねない事態」と懸念を示したうえで、目安の妥当性と納得性を高め、目安を軸としたより建設的な議論を促す観点からも、「昨年の実績も念頭に置いた中賃としてのメッセージを示すべき」と主張した。

労働者側委員は、「本年度は『誰もが時給1,000円』への到達と、生活できる賃金水準の実現に向けてこれまで以上に前進する目安が必要であり、あわせて、地域間額差の是正につながる目安を示すべき」と訴えた。

最低賃金を含む人件費の高騰分を十分に価格転嫁できている企業はまだ少ない/使用者側

一方、使用者側委員は、最低賃金引き上げの必要性は「十分認識している」としつつも、その影響が大きい中小企業の賃上げにあたっては、「原材料や労務費等のコスト増加分の十分な価格転嫁と生産性向上を図り、原資を確保することが必要」だと主張。また、規模、業種によっては堅調・好調な企業がある一方、物価高や最低賃金を含む人件費の高騰分を十分に価格転嫁できている企業はまだ少ないとしたうえで、「なかでも、Cランク等の地方や小規模事業者の業況は特に厳しい」と主張した。

近年の地域別最低賃金の決定の動きについては、「目安額を下限として、目安にどれだけ上乗せするかという議論が繰り広げられている」地域があるとし、三要素によらない隣接地域との競争や、最下位の回避などを意図した審議が散見されており、「賃金の低廉な労働者に対するセーフティーネット」という最低賃金本来の目的から「乖離している」可能性を指摘した。

発効日についても触れ、法律で10月1日と定められているわけではないことを指摘したうえで、「近年の大幅引上げによって、これまで以上に事業者側の相当な準備期間が必要である」ことに加えて、実効性確保の観点から、周知期間の十分な確保や「年収の壁」による就業調整による人手不足の一層の深刻化などのさまざまな影響も考慮すべきであることをふまえ、「各地方最低賃金審議会が実態に即して発効日を柔軟に決定することが望ましい」と主張した。

<公益委員の見解>

昨年度に引き続き「労働者の生計費」を重視

公益委員は、最低賃金法第9条第2項が定める①労働者の生計費②労働者の賃金③通常の事業の賃金支払能力――の3要素や政府方針を総合的に勘案したうえで、消費者物価の上昇が続いていることから、昨年度に引き続き今年度も「労働者の生計費を重視」したと表明。そのうえで、今年度の各ランクの引き上げ額の目安を検討するにあたっては、6.0%(63円)を基準として検討することが適当とした。

そのうえで、各ランクの目安額については、地域間格差への配慮の観点から、少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の「比率」を引き続き上昇させていくことが必要であることや、消費者物価指数の対前年度上昇率がCランクで最も高いこと、雇用情勢がB・Cランクで相対的に良い状況にあることなどを考慮し、Aランクが63円(5.6%)、Bランクが63円(6.3%)、Cランクが64円(6.7%)の引き上げが適当とした。

(調査部)

2025年10月号 スペシャルトピックの記事一覧

- 全国平均は66円増の1,121円で、すべての都道府県が1,000円超に ――2025年度の地域別最低賃金改定

- 国家公務員の月例給を1万5,014円(3.62%)引き上げるよう勧告 ――2025年度の人事院勧告