全国平均は51円増の1,055円に、16都道府県が1,000円を超える

――2024年度の地域別最低賃金改定

スペシャルトピック

2024年度の各都道府県における地域別最低賃金の改定額答申が8月29日、出揃った。20都道府県が中央最低賃金審議会の目安と同額の50円引き上げを答申した一方で、27県は目安を上回る引き上げとした。徳島県が目安を34円上回る84円の引き上げとしたことが目立つ。改定後の最低賃金は全国平均で昨年度から51円増加して1,055円となり、16都道府県が1,000円を超えている。

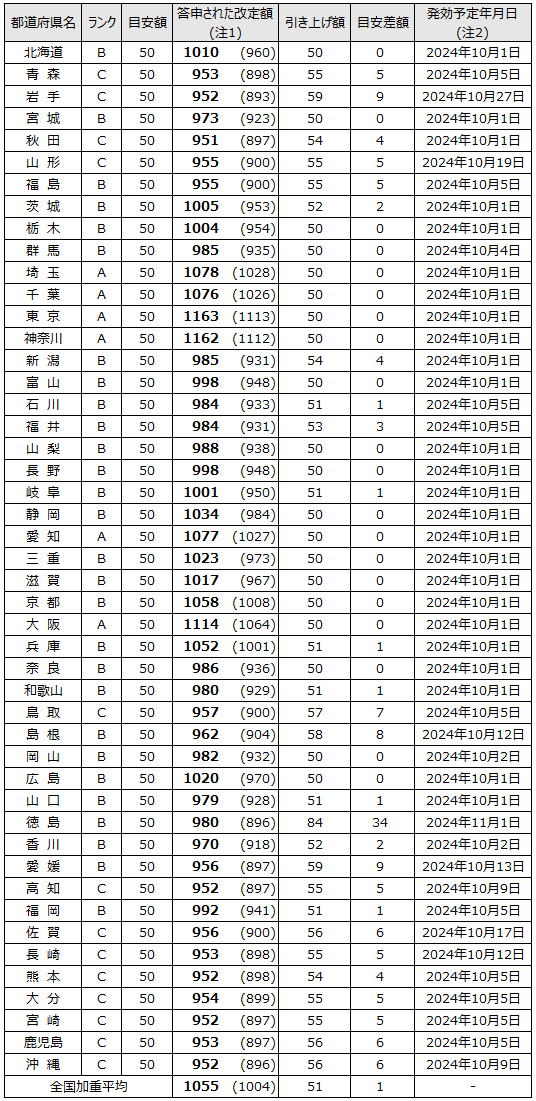

<各都道府県の地方最賃審の答申内容>

27の県で目安を上回る引き上げ

中央最低賃金審議会(会長:藤村博之・独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)は7月25日、A・B・Cランクすべての都道府県で50円の引き上げを目安として答申した。この答申を参考に、各地方の最低賃金審議会(都道府県労働局に設置)で地域における賃金実態調査や参考人の意見等もふまえた調査・審議が行われ、8月29日までにすべての都道府県で改定額答申が出揃った。

47都道府県の引き上げ額は50~84円。各地の答申結果をみると、20の都道府県が目安どおりの引き上げを答申している(図表)。Aランクに属する6都府県は、いずれも目安どおりとした。一方、27の県は目安を上回る引き上げとした。引き上げ額が突出して高いのは徳島県で、昨年から84円引き上げて980円とした。全国加重平均では51円の引き上げとなり、中央最賃審の答申を1円上回った。

改定額の最高は東京都の1,163円で、次に神奈川県(1,162円)、大阪府(1,114円)などが続き、16都道府県で1,000円を上回った。最低額は秋田県の951円で、今回の改定によりすべての地域が950円超えとなった。

図表:2024年度の地域別最低賃金の答申状況

注1:括弧内の数字は改訂前の地域別最低賃金

注2:効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性がある

(公表資料から編集部で作成)

答申された改定額は、都道府県労働局での異議申出に関する手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される見通し。

<中央最賃審の改定目安に対する労使団体の見解>

価格転嫁の対策を求める(日商)

今回の中央最賃審の改定目安について、日本商工会議所は7月24日に小林健会頭のコメントを発表した。「公労使で三要素をもとに議論を尽くした結果、昨年から続く賃金・物価の大幅な上昇を反映したものと受け止めている」とし、そのうえで、「中小企業・小規模事業者の賃上げへの対応は二極化し、労務費を含む価格転嫁も未だ十分進んでいない」と指摘。政府に対し、生産性向上の支援と価格転嫁の商習慣化に向けた取り組みを強力に進めることを求めた。

全国商工会連合会も7月25日にコメントを発表。「公労使の三者構成による審議会において、物価、賃金動向、企業の支払能力に関する客観的なデータに基づく議論がされた」ことを評価しつつも、企業の支払能力の厳しい現状については、「目安額に十分反映されたとは言い難い」とした。また、「労務費や原材料・エネルギー価格の上昇分を十分に価格転嫁できていない中小企業・小規模事業者にとっては、非常に厳しい結果」として、経営への影響に懸念を示した。

春闘の成果を未組織の労働者へ波及させることを評価(連合)

労働側の連合は「最低賃金近傍で働く労働者の暮らしを重視しつつ、公労使で真摯な議論を尽くした結果として受け止める」としたうえで、「今次の春季生活闘争の成果を未組織の労働者へと波及させ、社会全体の賃金底上げにつながり得る点は評価できる」とする清水秀行事務局長の談話を7月25日に公表した。

全労連は7月26日に発表した黒澤幸一事務局長の談話で、引き上げ額について「一桁足りない目安と言わざるを得ない」としつつも、「今回の答申が全てのランクの引き上げ額を同額としたことは、地域間額差を広げた昨年の答申に比べ、一歩前進したといえる」とした。

<今年の審議での労使の主張>

インフレが進むなかでの議論に

地域別最低賃金の改定審議は、厚生労働大臣からの諮問をうけた中央最賃審が調査審議を行い、改定の目安を答申のなかで提示する。各都道府県の地方最低賃金審議会は、その目安を参考にして調査審議を行い、それぞれの地方での改定額を答申し、改定額が決定する。

今年の審議では、インフレが進み実質賃金が減少する状態が続くなかで、最低賃金がどの程度引き上げられるかに注目が集まった。

歴史的な賃上げの流れを社会全体に広げることが必要/労働者側

審議において労働者側委員は、今年の春闘について「デフレマインドを払拭し、経済社会のステージ転換をはかる正念場との認識で取り組み、33年ぶりの5%台の賃上げ結果となった」と振り返ったうえで、労働組合のない職場で働く労働者も多いことから「最低賃金の大幅な引上げを通じ、今年の歴史的な賃上げの流れを社会全体に広げていくことが必要」と強調した。

物価の動向については、昨年の改定以降の消費者物価指数が3%前後の高水準で推移していることや、年間購入頻度階級別指数で見た「頻繁に購入」する品目では2023年10月から2024年6月までの期間での平均が5.4%であることから、「最低賃金近傍の労働者の暮らしは極めて苦しい」と訴えた。

地域間の最低賃金の額差については、「地方部から都市部へ労働力を流出させ、地方の中小企業・小規模事業者の事業継続・発展の厳しさに拍車をかける一因となる」と指摘し、「下位ランクの目安額が上位ランクを上回ることが適当」とした。

以上をふまえ労働者側委員は、「『誰もが時給1,000円』への到達に向けてこれまで以上に前進する目安が必要であり、あわせて、地域間格差の是正につながる目安を示すべき」と主張した。

一定程度引き上げる必要性は「十分理解」/使用者側

一方、使用者側委員は物価について、消費者物価指数は引き続き高い水準にあり、最低賃金近傍で働く人の可処分所得に対する物価の影響を「十分考慮すべき」としつつも、企業の賃金支払能力については「業況判断DIで大きな改善は見られず、原材料・商品仕入単価DIは依然高い水準にある」と指摘。

さらに、「中小企業を圧迫するコストは増加する一方で、小規模な企業ほど価格転嫁ができず、賃上げ原資の確保が困難な状況」としたほか、「企業規模や地域による格差は拡大しており、最低賃金をはじめとするコスト増に耐えかねた、地方の企業の廃業・倒産が増加する懸念がある」と述べた。

そのうえで今年度の目安について、最低賃金を一定程度引き上げることの必要性は「十分必理解している」としつつも、「価格転嫁や生産性向上の過渡期にあるなかでは、『通常の事業の賃金支払能力』を超えた過度の引き上げ負担を負わせない配慮が必要」と主張した。

<公益委員の見解>

公益委員見解がすべてのランクでの50円の引き上げを示す

こうした労使の意見の隔たりから、2024年度の地域別最低賃金の改定目安は例年どおり、公益委員見解の形で示された。それによると、引き上げ額の目安はA・B・Cランクのいずれも50円。その結果、全国加重平均も50円で、昨年度の41円を上回った。

価格転嫁は二極化の兆し、インフレ倒産は過去最多に/公益委員

とりまとめに至った経緯について、公益委員見解は、最低賃金の引き上げに言及している「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」「経済財政運営と改革の基本方針2024」もふまえつつ、最低賃金法第9条第2項が定める①労働者の生計費②労働者の賃金③通常の事業の賃金支払能力――の3要素を考慮した審議を行ってきたことを説明。そのうえで、3要素の状況を細かく説明した。

まず労働者の生計費については、消費者物価指数が対前年同月比で2023年10年から2024年6月が3.2%となっており、2022年10年から2023年6月の4.3%から「引き続き高い水準」と指摘。そのうえで、生活必需品を含む支出項目を中心とした消費者物価の上昇にともない、最低賃金に近い賃金水準の労働者においては、「生活が苦しくなっている者もいると考えられる」とした。

賃金に関する指標では、春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率は、連合の集計結果で全体が5.10%、中小でも4.45%と、昨年を上回る33年ぶりの高い水準となっていることや、有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額(時給)の加重平均の引き上げ率の概算が5.74%となっていることを指摘。さらに、「賃金改定状況調査結果」での賃金上昇率は2.3%で、最低賃金が時間額のみで表示されるようになった2002年以降の最大値(昨年の2.1%)を上回っていることにも言及した。

通常の事業の賃金支払能力については、法人企業統計における売上高経常利益率が「安定して改善の傾向にある」と指摘。一方、日銀短観における売上高経常利益率は、大企業と中小企業とのあいだで差が開いており、「二極化の傾向にある」とした。また、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保するためにも「一層重要性が増している」価格転嫁については、転嫁ができている企業と、転嫁ができずまたは減額された企業とのあいだで「二極化の兆しがある」とした。

さらに倒産件数については、コロナ禍では資金繰り支援等の各種施策により低水準で推移したものの、2023年は感染拡大前の水準まで増加しており、2024年上半期の物価高(インフレ)倒産は過去最多を大幅に更新していることを指摘した。

今年度は労働者の生計費を重視

公益委員は以上の3要素や政府方針を総合的に勘案したうえで、消費者物価の上昇が続いていることから、今年度は「労働者の生計費を重視」したと表明。そのうえで、今年度の各ランクの引き上げ額の目安を検討するにあたっては、5.0%(50円)を基準として検討することが適当とした。

そのうえで各ランクの目安額については、地域間格差への配慮の観点から、少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の「比率」を引き続き上昇させていくことが必要であることや、雇用情勢がB・Cランクで相対的に良い状況にあることなどを考慮し、A・B・Cランクのいずれも50円の引き上げが適当とした(引き上げ率はそれぞれ4.6%、5.2%、5.6%)。

(調査部)

2024年10月号 スペシャルトピックの記事一覧

- 全国平均は51円増の1,055円に、16都道府県が1,000円を超える ――2024年度の地域別最低賃金改定

- 国家公務員の月例給を平均1万1,183円引き上げるよう勧告、引き上げ幅は33年ぶりの高い水準に ――2024年度の人事院勧告