過去3年間で4割以上が迷惑行為、4人に1人がカスハラの被害にあう

――UAゼンセンとヘルスケア労協が医療・介護現場のカスハラに関する初の共同調査を実施

労働組合の取り組み

福祉・医療産業で働く組合員も抱えるUAゼンセン(松浦昭彦会長)と、日本赤十字労働組合、全済生会労働組合、北海道社会事業協会病院労働組合などが加盟するヘルスケア労協(上間正彦会長)は、2023年11月~2024年1月にかけて、医療・介護現場におけるカスタマーハラスメントに関する共同調査を初めて実施した。回答者の4割以上が、過去3年間で患者などからの迷惑行為を受けており、被害後に「出勤が憂鬱になった」人が半数近くにのぼった。カスタマーハラスメントは4人に1人が受けたと回答した。これをうけて両組合は4月1日に、厚生労働大臣に対し、医療業種での対策マニュアル・研修の手引きの策定などを要請した。

<調査方法と回答者の属性>

調査は、UAゼンセンとヘルスケア労協の医療・介護分野で働く組合員を対象に実施し、7,164件の有効回答を得た(内訳はUAゼンセン5,102件、ヘルスケア労協2,059件、不明3件)。

回答者の属性は、男性が20.1%、女性76.2%。職種別にみると、「看護職」では女性が85.9%、「介護職」では同62.4%、「事務職」では同84.3%を占め、「医療技術職」では男性が49.8%、女性が47.3%とほぼ半々となっている。年齢構成は、「40~49歳」が29.5%と最も多く、40代以上が約6割を占める。職種は、「看護職」が38.4%、「介護職」が14.7%、「医療技術職」が12.8%、「事務職」が29.5%などという構成。

調査では、「顧客や取引先(医療や介護現場では患者・利用者・家族など)といった優位な立場を背景に行われる悪質な要求やクレーム」をカスタマーハラスメントと定義し、要求や主張する内容に正当性があっても暴力や暴言など主張方法に問題がある場合も該当するとした。

<患者・利用者・家族からの迷惑行為>

44.4%が何らかの迷惑行為があったと回答

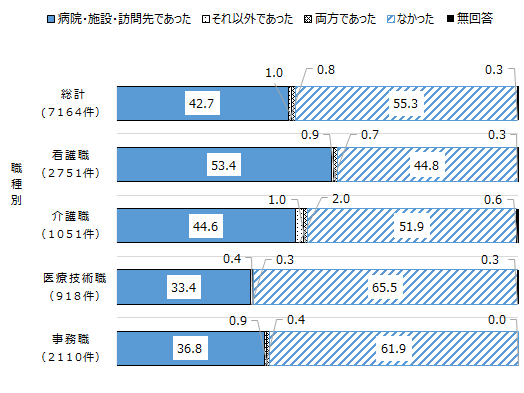

「迷惑行為」について聞いた結果からみていくと、過去3年間で、患者・利用者・家族からの迷惑行為が「病院・施設・訪問先であった」との回答割合が42.7%、「それ以外であった」が1.0%、「病院・施設・訪問先とそれ以外の両方であった」が0.8%で、合計して44.4%の回答者が何らかの迷惑行為があったとした。

何らかの迷惑行為があったとする回答割合を職種別にみると、「看護職」で54.9%、「介護職」で47.6%、「医療技術職」で34.2%、「事務職」で38.1%となり、「看護職」が最も高い割合となっている(図表1) 。

図表1:患者・利用者・家族から迷惑行為の被害にあったことの有無(過去3年間)

(公表資料から編集部で作成)

迷惑行為で最も多いのは「暴言」

過去3年間に経験した迷惑行為の内容をみると(複数回答)、「暴言」が83.3%と突出して高く、次いで「威嚇・脅迫」(45.6%)、「小突かれる・たたかれる等暴力行為」(41.2%)、「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」(39.3%)、「セクシュアル・ハラスメント」(24.4%)などの順となっている。

職種別にみると、いずれの職種も「暴言」の割合が最も高く、「看護職」で85.8%、「介護職」で81.2%、「医療技術職」で81.8%、「事務職」で80.9%といずれも8割を超える割合だった。「暴言」の次に割合が高かったのは、「看護職」と「介護職」では「小突かれる・たたかれる等暴力行為」で、それぞれ54.1%、67.6%と介護職では6割を超える割合だった。「医療技術職」では「威嚇・脅迫」が37.9%で次いで高く、「事務職」は「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」(51.2%)が5割を超えて次いで高かった。

過去3年間に経験した最も印象に残っている迷惑行為を尋ねると、「暴言」が36.6%と著しく高く、次いで「小突かれる・たたかれる等暴力行為」(14.4%)、「威嚇・脅迫」(9.7%)、「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」(9.1%)、「セクシュアル・ハラスメント」(6.4%)などの順となっている。

<迷惑行為の詳細>

患者など本人からの迷惑行為が7割以上を占める

過去3年間に迷惑行為にあった回答者を対象に、最も印象に残っている迷惑行為の行為者を聞くと、「本人(認知症・精神疾患あり)」が43.4%と4割を占め、「本人(認知症・精神疾患なし)」が33.3%、「患者家族・利用者家族(子ども)」が8.6%、「患者家族・利用者家族(配偶者)」が5.1%など。本人による迷惑行為が7割以上(計76.7%)を占めている。

迷惑行為者の性別をみると、「男性」が68.8%、「女性」が26.7%。

職種別にみると、「看護職」では男性が70.2%、女性が24.6%。「医療技術職」では男性が74.2%、女性が22.3%。「事務職」では男性が72.9%、女性が23.5%。いずれの職種も男性が7割を占める。一方で「介護職」は男性が54.0%、女性が41.8%と男女の割合に大きな差がなかった。迷惑行為者の年代を職種別にみると、「60代~70代」の割合が最も高いのは、「看護職」が43.7%、「医療技術職」が46.8%、「事務職」が47.7%といずれも4割程度。一方で「介護職」は、「80代以上」(58.0%)が最も割合が高く、6割近くを占めた。

迷惑行為のきっかけでは、不満のはけ口も約2割にのぼる

最も印象に残っている迷惑行為のきっかけを尋ねると、「患者・利用者本人の症状によるもの」(26.8%)、「処置やサービス提供(職員の態度)」(20.7%)、「不満のはけ口・嫌がらせ」(20.5%)がそれぞれ2割以上あがった。

最も印象に残っている迷惑行為をした患者・利用者・家族が求めてきたことは、「不手際などに関する謝罪の要求」が23.1%、「特別扱いの要求」が20.9%、「上司・上長による謝罪の要求」が17.2%など。「何も要求されなかった」は44.0%となっている。

職種別にみると、「看護職」「介護職」「医療技術職」ではそれぞれ「何も要求されなかった」の割合が最も高く、その割合は「看護職」が46.1%、「介護職」が56.4%、「医療技術職」が52.9%。一方、「事務職」では、「不手際などに関する謝罪の要求」が32.5%で最も高く、次いで、「何も要求されなかった」(29.1%)が高かった。

最も印象に残っている迷惑行為の対応にかかった時間をみると、「1時間未満」が55.5%、次いで「1時間~2時間程度」が16.7%、「2日以上~3週間程度」が8.3%など、「1時間未満」が過半数を占めたものの、1カ月以上かかった割合を合計すると12.0%と1割強を占めた。

半数以上が迷惑行為の被害後にメンタル面でマイナスの影響

最も印象に残っている迷惑行為を受けた後の変化(複数回答)をみると、「特に変化はなかった」(39.1%)とする人は約4割にとどまり、「出勤が憂鬱になった」(47.1%)とする人が5割近くにのぼった。このほかでは、「仕事に集中できなくなった」が21.7%、「退職しようと思った」が12.1%など。

<カスタマーハラスメントへの対応>

5割強がカスハラを受けたり、見聞き

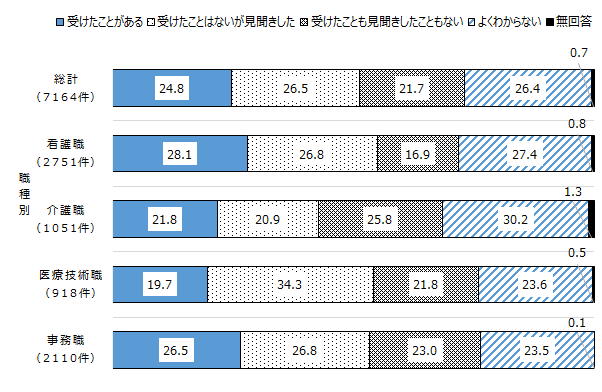

カスタマーハラスメントについての結果をみていくと、過去3年間でカスハラを「受けたことがある」とする割合は24.8%で、4人に1人がカスハラを受けていた。また、「受けたことはないが見聞きした」は26.5%、「よくわからない」が26.4%、「受けたことも見聞きしたこともない」が21.7%で、5割強がカスハラを受けた・見聞きした状況となっている。

「受けたことがある」とする割合を職種別にみると、「看護職」が28.1%、「介護職」が21.8%、「医療技術職」が19.7%、「事務職」が26.5%となり、いずれの職種でも「受けたことがある」と回答した割合は2割程度となっている(図表2)。

図表2:患者・利用者・家族からカスタマーハラスメントを受けたり、見聞きしたことの有無(過去3年間)

(公表資料から編集部で作成)

迷惑行為やカスタマーハラスメントに対応するためのマニュアルの有無についてみると、「マニュアルがあるかわからない」(66.1%)との回答が7割近くを占め、「マニュアルがない」が14.3%、「マニュアルがあるが内容が古い」が2.7%となった。一方で、「マニュアルがある」(16.3%)は2割以下にとどまった。

「マニュアルがある」とする割合を職種別にみると、「看護職」が18.4%、「介護職」が10.6%、「医療技術職」が16.0%、「事務職」が17.1%と、「介護職」が他の職種に比べてやや低い。

カスハラに対応するための相談窓口があると回答したのは2割程度

相談窓口の有無については、「相談窓口があるかどうかわからない」が57.7%と6割近くを占め、「相談窓口はない」が9.9%。「相談窓口がある」(27.2%)は3割以下にとどまった。「相談窓口がある」割合を職種別にみると、「看護職」が27.0%、「介護職」が21.9%、「医療技術職」が29.5%、「事務職」が28.5%と、「介護職」が他に比べて低い。

迷惑行為やカスハラに関する研修の有無についてみると、「研修を実施していない」が68.2%と7割近くにのぼり、「研修を受けた」が18.6%、「研修は実施しているが受けていない」が11.1%など。

「研修を受けた」割合を職種別にみると、「看護職」が20.1%、「介護職」が12.3%、「医療技術職」が21.0%、「事務職」が17.3%と、研修でも「介護職」が他に比べて低いのが目立った。

14.6%の人がまわりで休職・退職した人がいたと回答

過去3年間で患者等からの迷惑行為を理由に休職・退職した人の有無について尋ねると、「休職した人・退職した人はいない」(82.4%)が8割強を占めたが、「休職した人・退職した人が両方いた」(6.2%)、「退職はいないが休職した人がいた」(3.4%)、「休職はいないが退職した人がいた」(5.1%)をあわせて14.6%の回答者が迷惑行為を理由に休職・退職した人がいたと回答した。

迷惑行為を理由に休職・退職した人がいたとする回答割合を職種別にみると、「看護職」で15.7%、「介護職」で15.7%、「医療技術職」で9.8%、「事務職」で15.0%。いずれの職種でも「休職した人・退職した人がいた」と回答した割合は1割程度となっている。

迷惑行為から守るために必要な措置を尋ねると(複数回答)、「対応を円滑にする組織体制の整備」(56.5%)が最も高く、次いで「勤務先のマニュアルの整備」(51.0%)、「迷惑行為防止のための啓発活動」(45.5%)、「勤務先の相談窓口の設置」(45.3%)、「勤務先の迷惑行為対策の教育」(44.2%)、「防止のための法律による規制」(39.3%)などの順だった。

医療・介護現場における安全・安心な職場づくりを要請

こうした調査結果をふまえ、UAゼンセンとヘルスケア労協は4月1日に厚生労働大臣に対して「カスタマーハラスメント対策の推進に関する要請」を行った。具体的には、①医療業種における迷惑行為及びカスハラの実態を調査・把握し、撲滅に向けた対策マニュアルや研修の手引きを策定する②対策が進んできた介護業種では、カスハラ対策に関する事業主に求められる措置について、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントと同様の「講ずべき措置」に位置づける③医療・介護業種において、安全で安心して働き続けられる職場づくりに向けて、事業者・働く者・患者・利用者・その家族に対しカスハラに関する啓発活動を周知・強化する――ことを求めた。

(調査部)

2024年8・9月号 労働組合の取り組みの記事一覧

- 迷惑行為の被害にあった人の割合は46.8%に低下したものの、勤務先の4割で対策が見えず ――UAゼンセンが3回目となるカスタマーハラスメント対策アンケート調査の結果を公表

- 過去3年間で4割以上が迷惑行為、4人に1人がカスハラの被害にあう ――UAゼンセンとヘルスケア労協が医療・介護現場のカスハラに関する初の共同調査を実施