「雇用期間の定めあり」から「雇用期間の定めなし」に切り替えられた者

―雇用動向調査の結果から―

ちょっと気になるデータ

厚生労働省から2025年8月26日に令和6年「雇用動向調査」の調査結果が公表された。この中から「雇用期間の定めあり」から「雇用期間の定めなし」に切り替えられた者(以下「切替労働者」。)の結果を紹介する。「切替労働者」とは、調査対象期間期首の常用労働者及び調査対象期間中の増加労働者のうち、「雇用期間の定めあり」であった者で調査対象期間中に昇格・登用などにより「雇用期間の定めなし」に切り替えられた者である。

2024年1年間の「切替労働者」は、392.3千人、男女別では男性173.1千人、女性219.1千人となっている。試みに1年間の「切替労働者」数の期首の「雇用期間の定めあり」の常用労働者数に対する割合(注1)を計算すると3.2%、男性では3.7%、女性では2.9%となっている。

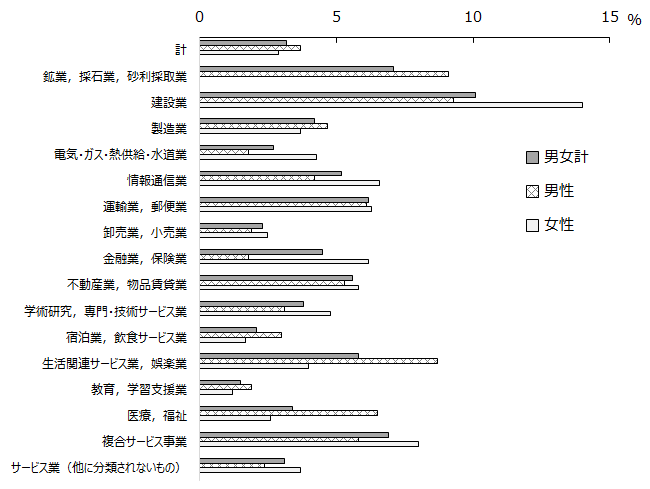

これを産業別にみると、「建設業」で10.1%、「鉱業,採石業,砂利採取業」で7.1%などとなっている。男女別にみると、男性、女性ともに「建設業」で最も高くなっており(男性9.3%、女性14.0%)、このほか男性では「鉱業,採石業,砂利採取業」で9.1%、「生活関連サービス業,娯楽業」で8.7%、女性では「複合サービス事業」で8.0%、「情報通信業」で6.6%などとなっている(図表1)。

図表1:産業別にみた「雇用期間の定めあり」に対する切替労働者の割合(2024年)

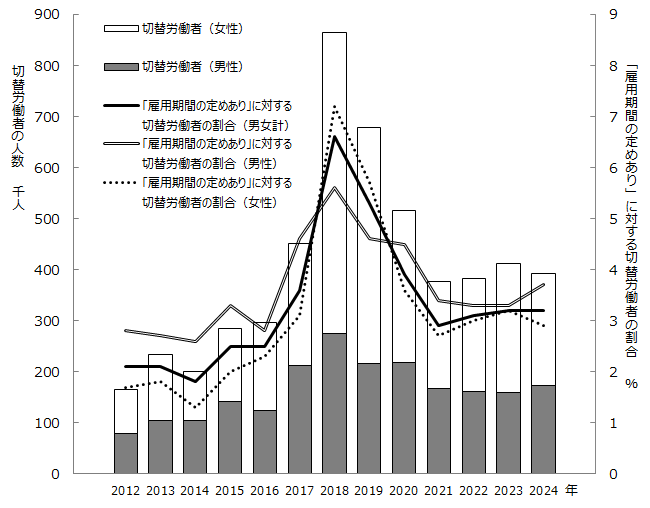

「切替労働者」の推移をみると、2012年から2018年にかけておおむね増加し、2018年には863.5千人、男女別では男性274.8千人、女性588.7千人となっている(注2)。2019年以降は減少したが、2021年以降は横ばい傾向で推移しており、2016年以前の水準を上回っている。「雇用期間の定めあり」に対する割合を試算してみると、ピークの2018年には6.6%、男性5.6%、女性7.2%となっている(図表2)。

図表2:切替労働者の推移(2012年~2024年)

なお、時系列の推移をみる場合には「雇用期間の定めあり」の定義の変更等に留意が必要である(注3)(注4)。

[注1] 2024年1月1日現在の「雇用期間の定めあり」の常用労働者数に対する「切替労働者」数の割合をJILPTで試算した。図表1及び図表2についても同じ(時系列の数値は各年1月1日現在の「雇用期間の定めあり」の常用労働者数に対する「切替労働者」数の割合)。

[注2] 無期転換ルールが規定された改正労働契約法が2013年4月1日より施行されている。

[注3] 2017年までは常用労働者(①期間を定めずに雇われている者、②1か月を超える期間を定めて雇われている者、③1か月以内の期間を定めて雇われている者又は日々雇われている者で、前2か月にそれぞれ18日以上雇われている者のいずれかに該当する労働者)のうち「雇用期間の定めあり」は「1か月を超える期間を定めて雇われている者、1か月以内の期間を定めて雇われている者又は日々雇われている者で、前2か月にそれぞれ18日以上雇われている者のいずれかに該当する労働者(常用労働者のうち②又は③に該当)」であった。2018年以降は常用労働者(①期間を定めずに雇われている者、②1か月以上の期間を定めて雇われている者のいずれかに該当する労働者)のうち「雇用期間の定めあり」は「1か月以上の期間を定めて雇われている者(常用労働者のうち②に該当)」となっている。また、2013年からは項目の名称が変更されており、2012年は「雇用期間の定めなし」、「雇用期間の定めあり」の代わりにそれぞれ「常用名義」、「臨時・日雇名義」が使われていた。

[注4] 雇用動向調査では復元倍率の算出には毎月勤労統計調査の月末常用労働者数を使用しているため、2024年調査結果公表時に毎月勤労統計調査のベンチマーク更新を考慮した月末常用労働者数の「参考値」を用いて復元し集計した2023年の主な結果が参考集計として公表されているが、「切替労働者」については参考集計がないことから、本稿では2023年の値も「雇用期間の定めあり」、「切替労働者」ともに通常の公表値を用いている。

(調査部 統計解析担当)