産業別にみた労働者過不足判断の状況

―労働経済動向調査(令和7年5月)の結果から―

ちょっと気になるデータ

厚生労働省から2025年6月24日に「労働経済動向調査(令和7年5月)」が公表された。この中から労働者過不足判断についての結果を紹介する。

調査では、5月1日現在の労働者の過不足感の状況を「おおいに過剰」「やや過剰」「適当」「やや不足」「おおいに不足」の5段階で質問しており、労働者が「不足」(「やや不足」「おおいに不足」)と回答した事業所の割合から「過剰」(「やや過剰」「おおいに過剰」)と回答した事業所の割合を差し引いた値が労働者過不足判断D.I.として公表されている。この判断D.I.がプラスであれば、人手不足と感じている事業所が多いことを示すものである。

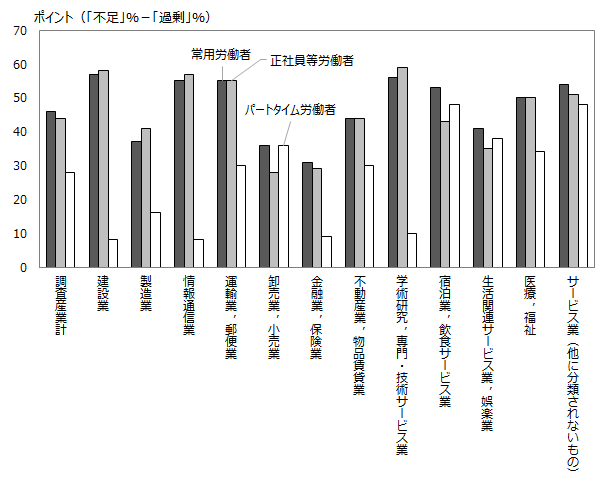

常用労働者(注1)の労働者過不足判断D.I.は、調査産業計では46ポイントと不足超過、産業別でみてもいずれの産業でも不足超過となっており、「建設業」で57ポイント、「学術研究,専門・技術サービス業」で56ポイント、「情報通信業」と「運輸業,郵便業」でそれぞれ55ポイントなどと不足超過幅が大きくなっている。常用労働者のうち正社員等(注2)労働者についてみると、調査産業計で44ポイント、「学術研究,専門・技術サービス業」で59ポイント、「建設業」で58ポイント、パートタイム(注3)労働者についてみると、調査産業計で28ポイント、「宿泊業,飲食サービス業」と「サービス業(他に分類されないもの)」でそれぞれ48ポイントなどとなっており、正社員等、パートタイムについても産業計、産業別ともに不足超過となっている(図表1)。

図表1:産業別労働者過不足判断D.I.(令和7年5月1日現在)

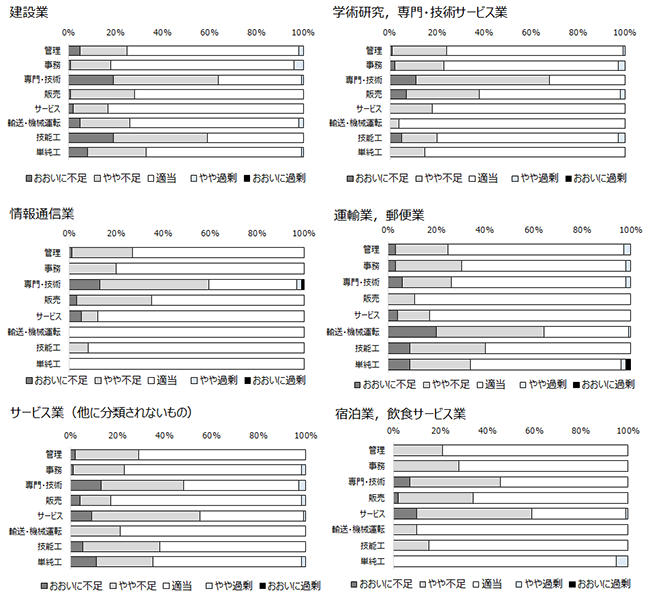

常用労働者でみて不足超過幅が大きくなっている産業(注4)について、職種(注5)別に労働者の過不足程度別の事業所割合をみると、「建設業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「情報通信業」では「専門・技術」で「不足」(「やや不足」「おおいに不足」)とする割合が高くなっている。また「建設業」では「技能工」についても「不足」とする割合が高くなっている。「運輸業,郵便業」では「輸送・機械運転」について、「サービス業(他に分類されないもの)」、「宿泊業,飲食サービス業」については「サービス」で「不足」とする割合が高くなっている(図表2)。

図表2:労働者過不足程度別事業所割合(令和7年5月1日現在)

画像クリックで拡大表示

[注1] 期間を定めずに雇われている者、1か月以上の期間を定めて雇われている者、いずれかに該当する労働者。

[注2] 雇用期間を定めないで雇用されている者又は1年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者。パートタイムは除く。

[注3] 1日の所定労働時間又は1週間の所定労働日数が当該事業所の正社員のそれより短い者。

[注4] 不足超過幅が大きい順に6つの産業を掲載した。

[注5] 「管理」:課以上の組織の管理に従事する者、「事務」:課長等管理職の指導、監督をうけて事務に従事する者(電話応接事務員を含む)、「専門・技術」:高度の専門的知識を応用し、技術的な業務、研究等に従事する者、「販売」:商品、証券などの売買・営業、保険外交などに従事する者、「サービス」:調理・接客・給仕など個人に対するサービスに従事する者、「輸送・機械運転」:鉄道、自動車などで運転に従事する者及び車掌、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事に従事する者、「技能工」:原材料の加工、各種機械器具の組み立て、修理、印刷、製本、建設機械を用いない建設作業などに従事する者のうち高度の熟練、判断力、責任を要する作業を行う者、「単純工」:「技能工」と同じ作業に従事しているが技能などの修得を要しない簡単な作業、単純な筋肉労働に従事する者

(調査部 統計解析担当)