製造業では企業規模にかかわらず大きい熊本県の給与上昇率

――毎月勤労統計調査地方調査を使った都道府県別の賃金水準の経年比較

スペシャルトピック

ここ数年は積極的な賃上げが行われているが、地方では賃金水準は上昇しているのだろうか――。厚生労働省がこのほど、毎月勤労統計調査地方調査の2024年7月分結果をまとめた機会をとらえ、「きまって支給される給与(定期給与)」から休日・深夜労働手当や時間外手当などを除いた「所定内給与」の都道府県別の金額について、4年前にあたる2020年7月分と、2年前の2022年7月分の2時点と比べ、その推移を観察した。全産業でみると、東北や北関東、四国の一部などで、この4年間で上昇率が高いところがあり、山形県や徳島県などは企業規模にかかわらず高い上昇率となっている。製造業では、企業規模にかかわらず、熊本県の上昇率の高さが目立った。

所定内給与で過去の2時点と比較してみた

毎月勤労統計調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象に賃金や労働時間などについて調べており、約200万事業所から抽出した約3万3,000事業所を調査対象としている。賃金については、「現金給与総額」「きまって支給する給与(定期給与)」「所定内給与」「所定外給与」「特別に支払われる給与(特別給与)」などが調査項目となっている。

「現金給与総額」は「きまって支給する給与(定期給与)」と「特別に支払われる給与(特別給与)」の合計で、「きまって支給する給与(定期給与)」は、労働協約・就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件・算定方法によって支給される給与で、いわゆる基本給のほか、家族手当、超過労働手当も含む。「特別に支払われる給与(特別給与)」は、夏冬の賞与、期末手当等の一時金などを指す。

「きまって支給する給与(定期給与)」から「所定外給与」を除いたものが「所定内給与」。「所定外給与」は、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与であり、具体的には、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当などが該当する。

こうした定義から、賃金水準の動向を観察する際に、「現金給与総額」ではいわゆるボーナスなども入った水準をみることになる。また、「きまって支給する給与(定期給与)」では、残業代など毎月変動する給与項目が入る。そのため、固定的な賃金水準の高さの動向を観察する場合は、「所定内給与」でみていくのが適切かと思われる。

以上の理由から、ここでは「所定内給与」に絞って、2020年7月、2022年7月、2024年7月の3時点で、その水準がどのように変化してきているかを確認してみた。厚生労働省のホームページでは、毎月勤労統計調査地方調査の結果は、「事業所規模5人以上調査産業計」「事業所規模30人以上調査産業計」「事業所規模5人以上製造業」「事業所規模30人以上製造業」――の4種類の集計データが掲載されている。本稿でも、これらの4集計ごとに、「所定内給与」の水準と変化を順に確認していく。

〔事業所規模5人以上調査産業計〕

2024年7月では東京都、大阪府、愛知県の順で高い

まず、「事業所規模5人以上調査産業計」をみると、3時点での都道府県別の「所定内給与」の金額は、図表1、図表2のとおりとなっている。2024年7月では、東京都が33万1,155円で最も高く、次いで大阪府が27万4,368円、愛知県が26万6,685円、神奈川県が26万5,738円などとなっている。東京都がずば抜けて高い水準となっており、また、大都市を持つ県が上位に入る傾向がみられる一方、茨城県や宮城県、富山県、徳島県など、地方でも比較的高い水準となっているところがあることが確認できる。

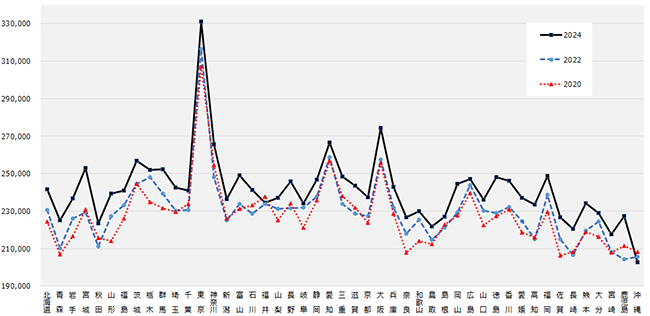

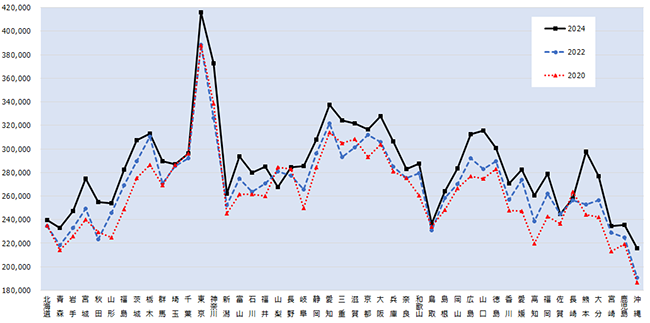

図表1:都道府県別にみた所定内給与額(事業所規模5人以上調査産業計)の2020年7月からの推移(折れ線グラフ)(単位:円)

画像クリックで拡大表示

(公表資料から編集部で作成)

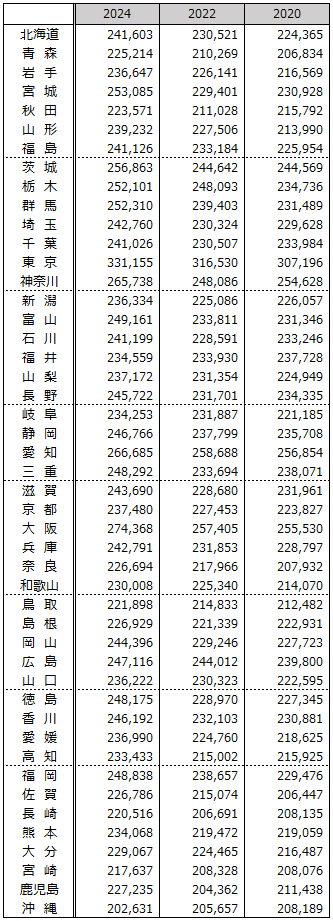

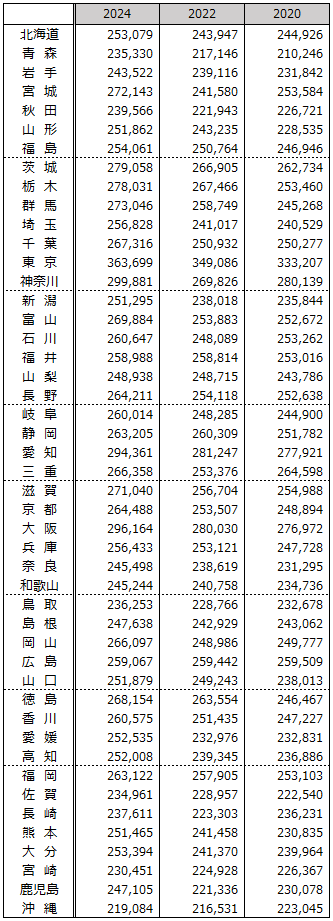

図表2:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模5人以上調査産業計)の2020年7月、2022年7月、2024年7月の金額(単位:円)

(公表資料から編集部で作成)

2020年から大幅に上昇した地域もあれば、マイナスの地域もある

2020年7月、2022年7月、そして2024年7月と、2020年7月から2年おきで、同月での「所定内給与」の金額がどう変化したかをみると、上記の図表1の折れ線グラフで確認できるように、まず、4年間で上昇幅が大きい地域と、上昇幅がそれほど大きくない地域の両方があることがわかる。

見た目にも上昇幅が大きい(2020年の線と2024年の線との間の幅が大きい)のは、例えば、岩手県、宮城県、山形県、群馬県、徳島県、佐賀県など。一方、金額がそれほど大きくは上昇していないか、または下がっている地域も見受けられ、福井県や島根県、広島県、沖縄県などがそれに該当する。

図表3は、2020年7月と2024年7月での水準を比べた場合の増減率を計算してみたものだ。これをみると、上昇率が最も高いのは山形県(11.8%)で、次いで佐賀県(9.9%)、宮城県(9.6%)、岩手県(9.3%)、徳島県(9.2%)、群馬県および奈良県(それぞれ9.0%)などの順となっている。一方、沖縄県(マイナス2.7%)と福井県(マイナス1.3%)がマイナスとなっており、秋田県(3.6%)、千葉県(3.0%)、石川県(3.4%)、島根県(1.8%)、広島県(3.1%)などが比較的上昇率が小さい。

図表3:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模5人以上調査産業計)について、2020年7月と2024年7月を比べた場合の増減率(単位:%)

画像クリックで拡大表示

注:上昇率の上位10位はオレンジ色にした。

(公表資料から編集部で作成)

〔事業所規模30人以上調査産業計〕

規模30人以上では、2020年に最低だった青森県が大幅上昇

図表4、図表5で「事業所規模30人以上調査産業計」についてみていくと、2024年7月で「所定内給与」の金額が最も高いのは東京都(36万3,699円)で、次いで高いのは神奈川県(29万9,881円)となっており、これに大阪府(29万6,164円)、愛知県(29万4,361円)、茨城県(27万9,058円)などと続く。

2020年からの変化をみると、青森県が2020年は最も低い水準だったのが、2024年では最低を脱し、かつ、上昇幅も大きい。東日本では、図表4の折れ線グラフをみただけでも、明らかに山形県、栃木県、群馬県などが上昇幅が大きいことがわかり、西日本では徳島県や愛媛県などで上昇幅が大きいのが目に付く。

図表4:都道府県別にみた所定内給与額(事業所規模30人以上調査産業計)の2020年7月からの推移(折れ線グラフ)(単位:円)

画像クリックで拡大表示

(公表資料から編集部で作成)

図表5:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模30人以上調査産業計)の2020年7月、2022年7月、2024年7月の金額(単位:円)

(公表資料から編集部で作成)

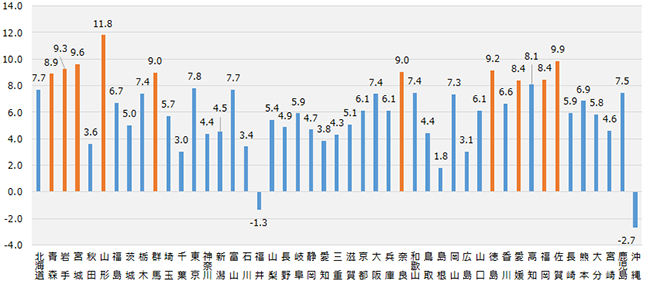

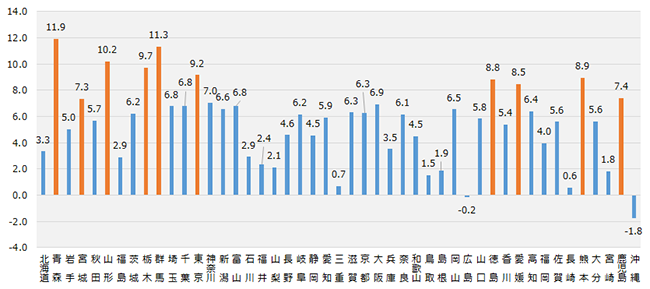

2020年からの増減率は、青森県、群馬県、山形県などの順で高い

図表6で2020年7月と2024年7月の水準を比べた場合の増減率をみると、青森県(11.9%)が最も上昇率が大きく、次いで群馬県(11.3%)、山形県(10.2%)、栃木県(9.7%)、東京都(9.2%)、熊本県(8.9%)、徳島県(8.8%)、愛媛県(8.5%)、鹿児島県(7.4%)などの順となっている。一方、上昇率が小さいか、マイナスの地域をみると、広島県(マイナス0.2%)と沖縄県(マイナス1.8%)がマイナスで、三重県(0.7%)と長崎県(0.6%)は上昇率が1%未満だった。

図表6:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模30人以上調査産業計)について、2020年7月と2024年7月を比べた場合の増減率(単位:%)

画像クリックで拡大表示

注:上昇率の上位10位はオレンジ色にした。

(公表資料から編集部で作成)

〔事業所規模5人以上製造業〕

製造業では東京都に次ぐ水準は神奈川県、愛知県

「事業所規模5人以上製造業」での都道府県別の「所定内給与」について、2024年7月の金額を図表7、図表8でみていくと、最も高いのは東京都の37万6,311円で、以下、神奈川県(35万9,040円)、愛知県(32万5,569円)、大阪府(31万1,784円)、三重県(31万458円)、兵庫県(30万6,897円)、滋賀県(30万8,239円)、山口県(30万1,891円)、茨城県(30万218円)などの順で高くなっている。全産業での集計とはやや異なる順位の傾向となっており、大手メーカーの製造拠点が多い地域がより上位にあがってきている。

図表7:都道府県別にみた所定内給与額(事業所規模5人以上製造業)の2020年7月からの推移(折れ線グラフ)(単位:円)

画像クリックで拡大表示

(公表資料から編集部で作成)

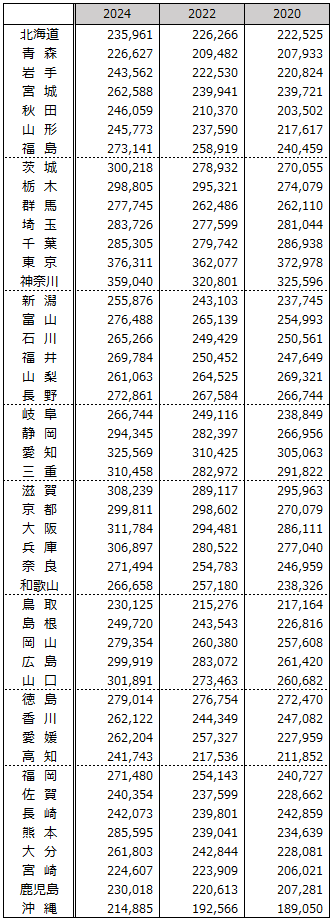

図表8:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模5人以上製造業)の2020年7月、2022年7月、2024年7月の金額(単位:円)

(公表資料から編集部で作成)

2020年からの金額の変化をみると、図表7の折れ線グラフをいちべつしただけでも、東日本では秋田県や山形県、茨城県など、西日本では京都府、広島県、山口県、高知県、熊本県、大分県などで上昇幅が大きいことがみてとれる。

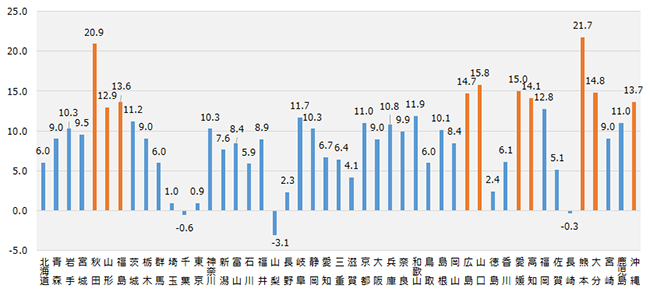

台湾の半導体受託製造企業の工場ができた熊本県が上昇率のトップ

図表9で2020年7月と2024年7月の水準を比べた場合の増減率をみると、影響があったかどうかは断言できないが、台湾の半導体受託製造企業の「TSMC」が工場を設置した熊本県が21.7%で最も上昇率が大きく、秋田県(20.9%)も20%を超え、次いで山口県(15.8%)、愛媛県(15.0%)、大分県(14.8%)、広島県(14.7%)、高知県(14.1%)、沖縄県(13.7%)、福島県(13.6%)、山形県(12.9%)などの順となっている。一方、上昇幅が小さかったり、マイナスとなっている地域は、埼玉県(1.0%)、千葉県(マイナス0.6%)、東京都(0.9%)、山梨県(マイナス3.1%)、長崎県(マイナス0.3%)などとなっている。

図表9:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模5人以上製造業)について、2020年7月と2024年7月を比べた場合の増減率(単位:%)

画像クリックで拡大表示

注:上昇率の上位10位はオレンジ色にした。

(公表資料から編集部で作成)

〔事業所規模30人以上製造業〕

30人以上の規模の製造業では東京都が40万円を超える水準

最後に、「事業所規模30人以上製造業」について、2024年7月の都道府県別の「所定内給与」の金額をみていくと(図表11、図表12)、東京都が41万5,901円で最も高く、次いで神奈川県の37万2,634円、愛知県の33万7,681円、大阪府の32万7,606円、三重県の32万4,151円、滋賀県の32万1,747円、京都府の31万6,539円、山口県の31万5,730円などの順となっている。

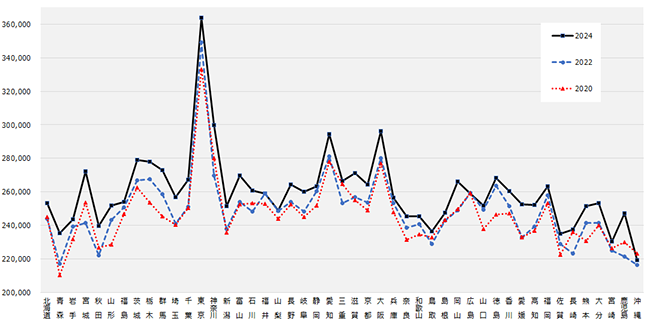

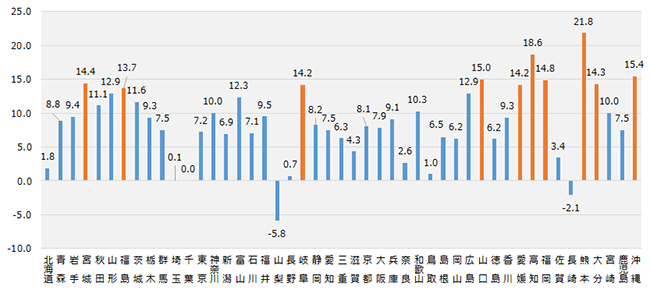

図表10:都道府県別にみた所定内給与額(事業所規模30人以上製造業)の2020年7月からの推移(折れ線グラフ)(単位:円)

画像クリックで拡大表示

(公表資料から編集部で作成)

図表11:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模30人以上製造業)の2020年7月、2022年7月、2024年7月の金額(単位:円)

(公表資料から編集部で作成)

2020年からの変化をみると、東北、北関東の多くの県で上昇しているとともに、西日本では広島県、山口県、高知県、熊本県、大分県などで大幅に上昇している様子が図表10の折れ線グラフからみてとれる。一方、北海道や新潟県、長野県、鳥取県、佐賀県、長崎県などでは、あまり額が変化していない。

製造業30人以上では中国地方、九州の一部の県などで大幅上昇

図表12で2020年7月と2024年7月での水準を比べた場合の増減率をみると、上昇幅が最も大きいのは熊本県の21.8%で、次いで高知県(18.6%)、沖縄県(15.4%)、山口県(15.0%)、福岡県(14.8%)、宮城県(14.4%)、大分県(14.3%)、岐阜県および愛媛県(それぞれ14.2%)などの順となっている。一方、上昇幅が少ないか、マイナスの地域は、北海道(1.8%)、埼玉県(0.1%)、千葉県(0.0%)、山梨県(マイナス5.8%)、長野県(0.7%)、奈良県(2.6%)、鳥取県(1.0%)、佐賀県(3.4%)、長崎県(マイナス2.1%)などとなっている。

図表12:都道府県別にみた所定内給与(事業所規模30人以上製造業)について、2020年7月と2024年7月を比べた場合の増減率(単位:%)

画像クリックで拡大表示

注:上昇率の上位10位はオレンジ色にした。

(公表資料から編集部で作成)

(調査部)

2025年1・2月号 スペシャルトピックの記事一覧

- ストレスチェック実施義務対象を50人未満の事業場にも拡大するよう提言 ――厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりまとめ

- 製造業では企業規模にかかわらず大きい熊本県の給与上昇率 ――毎月勤労統計調査地方調査を使った都道府県別の賃金水準の経年比較