労務費の価格への転嫁率が62.4%へと大幅上昇

――公正取引委員会が「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果を公表

国内トピックス

公正取引委員会は12月16日、2023年11月に策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」のフォローアップや、価格転嫁の状況を把握することなどを目的に行った「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果を公表した。受注者の立場で、労務費の上昇を理由として取引価格の引き上げが行われた事業者の割合を、指針を「知っていた者」と「知らなかった者」とで比べると、「知っていた者」(51.8%)が「知らなかった者」(38.9%)を12.9ポイント上回った。労務費での、受注者の価格転嫁の要請額に対して引き上げられた金額の割合(転嫁率)は62.4%となり、2023年度調査から一気に17.3ポイント上昇した。

2022年度から毎年、調査を実施

公正取引委員会では、①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと②労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと――のどちらかに該当する行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の1つに該当するおそれがあることを2022年2月から明確化している(ウェブサイトの「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ&Aに掲載)。

これらの行為に該当すると疑われる事案や価格転嫁の状況などを把握するため、公正取引委員会はこれまで、2022年度、2023年度と毎年、調査を実施してきた。

労務費転嫁交渉指針に沿って行動しているかなどを調査

今回の調査は、①通常調査②2023年度調査の結果をもとに注意喚起文書を送付した事業者に対するフォローアップ調査③立入調査④労務費転嫁交渉指針に基づく労務費転嫁円滑化の積極的な取組に関する調査⑤2023年度に事業者名公表の対象となった事業者に対するフォローアップ調査――の5本からなる。

このうち通常調査では、2023年度調査の結果、コストに占める労務費の割合が高いこと、または労務費の上昇分の価格転嫁が進んでいないことが判明した21業種を含む43業種を調査対象業種とし、事業者11万者に対し、労務費転嫁交渉指針に沿って行動しているか、コスト上昇分の価格転嫁が適切に行われているかなどについて、受注者・発注者の双方の立場での回答を求める調査票を発送した。

以下、調査結果のうち、通常調査での結果に絞って内容をみていく。

2024年5月末時点で指針を知っていた事業者は48.8%

通常調査では、労務費転嫁交渉指針のフォローアップとして、発注者・受注者の双方の立場で、労務費転嫁交渉指針の認知度、労務費の転嫁状況、労務費転嫁交渉指針に沿った取り組みの実施状況などについての設問を設け、回答を分析した。

それによると、2024年5月末時点で、労務費転嫁交渉指針を「知っていた者」の割合は48.8%で、「知らなかった者」が51.2%となっている。

地域や業種によって認知度に差

「知っていた者」の割合を都道府県別にみると、東京都(57.3%)、神奈川県(52.4%)、愛知県(51.9%)、栃木県(50.9%)と大分県(50.7%)で50%を超えているが、青森県(35.6%)、岩手県(37.3%)、和歌山県(38.3%)と沖縄県(38.7%)が40%を下回っており、地域ごとに差がある現状が浮き彫りとなった。

業種別にみると、「知っていた者」の割合の上位5業種は、放送業(74.1%)、輸送用機械器具製造業(67.0%)、石油製品・石炭製品製造業(60.5%)、鉄鋼業(59.9%)、情報通信機械器具製造業(59.6%)。一方、下位5業種は、酪農業・養鶏業(農業)(27.5%)、自動車整備業(29.4%)、飲食料品小売業(30.2%)、印刷・同関連業(35.2%)、家具・装備品製造業(36.1%)となっている。

労務費転嫁交渉指針を「知っていた者」のうち、受注者の立場で、「労務費の上昇分として要請した額について、取引価格が引き上げられた」と回答した者の割合は51.8%だった一方、「知らなかった者」の同割合は38.9%となっており、「知っていた者」のほうが12.9ポイント、取引価格が引き上げられた割合が高い結果となった。

また、調査結果によると、2023年度調査で労務費の上昇分の価格転嫁が進んでいないことが判明した21業種(輸送用機械器具製造業や自動車整備業、印刷・同関連業など)でも、そのほとんどの業種において、指針を知っていた事業者のほうが取引価格が引き上げられた割合が高かった。

約6割の発注者が求めに応じて全商品について協議

労務費に関連した価格協議の状況をみると、発注者の立場で、受注者からの労務費上昇を理由とした取引価格の引き上げの求めに応じて、すべての商品・サービスについて価格協議をした割合は59.8%で、一部の商品・サービスについて価格協議をした(8.2%)場合までを含めると68.0%という結果となった。

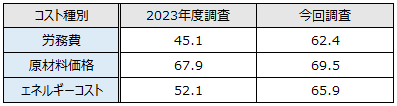

コスト別の転嫁率(受注者の価格転嫁の要請額に対して引き上げられた金額の割合)をみると、労務費では62.4%、原材料価格では69.5%、エネルギーコストでは65.9%で、2023年度調査から労務費は17.3ポイント、原材料価格は1.6ポイント、エネルギーコストは13.8ポイントそれぞれ上昇し、特に労務費の転嫁率の上昇が顕著だった(図表1)。

図表1:コスト別の転嫁率(単位:%)

(公表資料から編集部で作成)

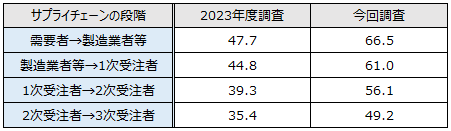

また、サプライチェーンの段階別の労務費の転嫁率をみると、「需要者→製造業者等」が66.5%、「製造業者等→1次受注者」が61.0%、「1次受注者→2次受注者」が56.1%、「2次受注者→3次受注者」が49.2%で、2023年度調査と比べると、「需要者→製造業者等」が18.8ポイント上昇、「製造業者等→1次受注者」が16.2ポイント上昇、「1次受注者→2次受注者」が16.8ポイント上昇、「2次受注者→3次受注者」が13.8ポイント上昇となった(図表2)。それぞれ価格転嫁が進んだ状況が確認できたが、製造業者等から3次受注者まで、段階が進むほど価格転嫁が十分に進んでいない状況も明らかになった。

図表2:サプライチェーンの段階別の労務費の転嫁率(単位:%)

(公表資料から編集部で作成)

「経営トップまで上げて決定」は約7割が実施

労務費転嫁交渉指針には、労務費上昇分の転嫁についての価格交渉において、発注者として採るべき行動/求められる行動が6点、受注者として採るべき行動/求められる行動が4点、発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動が2点記載されている。調査では、これらの行動指針の取り組みの状況を尋ねた。

「発注者として採るべき行動/求められる行動」からみていくと、「労務費の価格転嫁を受け入れる取組方針を経営トップまで上げて決定すること」については、69.6%の発注者が実行していたが、「同方針を形に残る方法で社内外(全ての受注者)に示すこと」の実施率は35.7%と低く、周知が十分になされていない結果となった。

すべての受注者と定期的な協議を設けた発注者は23.7%にとどまる

「発注者側からの定期的な協議の実施」については、「全ての受注者と定期的な協議の場を設けた」とする発注者の割合は23.7%にとどまり、「一部の受注者とのみ定期的な協議の場を設けた、または定期的な協議の場を設けなかった」が7割以上(76.3%)を占める結果となった。

「説明・資料を求める場合は公表資料とすること」については、「最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率、その他の公表資料を用いたものを求めた、または説明・資料を求めなかった」とした発注者の割合が88.1%にのぼり、「サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと」についても、「直接の取引先である受注者の立場を常に意識して、要請額の妥当性の判断に反映させた」と回答した発注者の割合が70.9%にのぼった。

「要請があれば協議のテーブルにつくこと」については、「受注者から労務費上昇を理由に取引価格の引き上げを求められた場合に、すべて(必ず)協議を行った、または引き上げを求められなかった」と回答した発注者の割合が87.7%と高く、「必要に応じて考え方を提案すること」については、「受注者からの申し出の有無にかかわらず考え方を提案した、または説明等が十分なものであったため、特段の提案をしなかった」が64.7%を占めた。

すべての受注者とコミュニケーションをとった割合は半分に満たず

「定期的なコミュニケーション」については、「全ての受注者と定期的なコミュニケーションをとった」と回答した発注者の割合は49.3%と半分に満たなかった。

また、発注者・受注者共通の行動指針である「交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管」については、「全ての受注者と双方で価格交渉の記録を保管した」と回答した発注者の割合は26.0%と3割にも満たなかった。

相談窓口を活用した受注者はわずかだが、公表資料活用の割合は8割に

「受注者として採るべき行動/求められる行動」についてみていくと、「相談窓口の活用」については、「相談窓口などに相談するなどして情報を収集した」とする受注者の割合はわずか3.5%だったが、「根拠とする資料」で、「最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率、その他の公表資料を用いた、または根拠資料は用いなかった」(82.3%)とする割合や、「発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示」について、同行動指針に沿った行動を採ったと回答した割合(78.7%)などは80%前後を占めた。

商品の7割以上で取引価格が引き上げられたとする受注者は約8割に

通常調査ではこのほか、各業種や業態別のサプライチェーンにおける労務費、原材料価格、エネルギーコストなどのコスト全般の価格転嫁の状況などを把握するための質問を設け、回答を分析している。

それによると、受注者の立場で、価格転嫁を要請した商品・サービスのうち、「全て」または「多く(7割~9割程度)」の商品・サービスについて取引価格が引き上げられたと回答した割合は80.7%で、2023年度調査の74.9%から5.8ポイント上昇した。

取引価格が引き上げられた割合が高い業種は、食料品製造業(92.1%)、業務用機械器具製造業(89.8%)、飲食料品卸売業(88.9%)、窯業・土石製品製造業(88.6%)、各種商品卸売業(88.3%)、化学工業(87.8%)だった一方、同割合が低い業種は、放送業(56.9%)、通信業(64.9%)、インターネット附随サービス業(68.4%)、道路貨物運送業(68.5%)、不動産取引業(69.9%)、ビルメンテナンス業・警備業(70.2%)、映像・音声・文字情報制作業(70.3%)などだった。

調査結果は、道路貨物運送業、映像・音声・文字情報制作業、ビルメンテナンス業・警備業、放送業では、サプライチェーンにおいて多重委託構造が存在し、かつ、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれるとしている。

(調査部)

2025年1・2月号 国内トピックスの記事一覧

- 事業場内最低賃金を引き上げるために生産性向上に資する設備投資を行った中小企業への助成金に297億円を計上 ――厚生労働省の2024年度補正予算

- 労務費の価格への転嫁率が62.4%へと大幅上昇 ――公正取引委員会が「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果を公表