雇用人員判断D.I.

―短観の結果から―

ちょっと気になるデータ

2024年10月に、日本銀行から短観(全国企業短期経済観測調査)の2024年9月調査の結果が公表された。その中から、雇用人員判断D.I.の結果を紹介する。

雇用人員判断D.I.とは、企業の雇用人員の過不足についての判断を示す指数で、雇用人員が「過剰」と回答した企業数構成比から「不足」と回答した企業数構成比を差し引いて算出されるものである。

2024年9月調査の結果を全規模合計でみると、「全産業」で-36%ポイント、「製造業」で-22%ポイント、「非製造業」で-45%ポイントと、いずれも不足超過となっている(図表1)。

雇用人員判断D.I.の推移をみると、2009年9月以降に過剰超過のピークから縮小がはじまった。2011年12月には「非製造業」で、2013年3月には「全産業」で、2014年3月には「製造業」でそれぞれ不足超過へ転じ(注1)、2020年3月まで不足超過幅はおおむね拡大が続いた。2020年6月~12月にかけて、「製造業」で過剰超過となり、「全産業」や「非製造業」でも不足超過幅は縮小されるものの、2021年3月から現在に至るまで再び不足超過が拡大傾向にある。

図1:2009年からの推移

注:全規模合計。

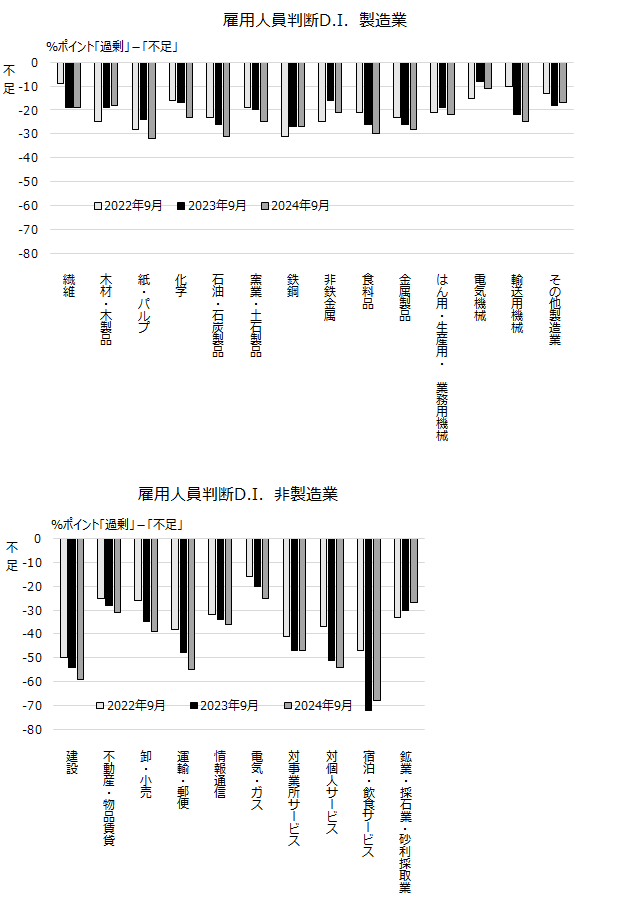

2024年9月調査で、「製造業」と「非製造業」をさらに細かい業種区分(注2)別にみると、全ての業種で不足超過となっている(図2)。「製造業」で最も不足超過幅が大きいのは、「紙・パルプ」で-32%ポイント、次いで「石油・石炭製品」で-31%ポイント、「食料品」で-30%ポイント、「金属製品」で-28%ポイントなどとなっている。「非製造業」では、「宿泊・飲食サービス業」で-68%ポイントと最も不足超過幅が大きく、次いで「建設」で-59%ポイント、「運輸・郵便」で-55%ポイント、「対個人サービス」で-54%ポイントなどとなっている。

2022年、2023年、2024年の3時点での9月調査を比較してみると、全業種で不足超過は続いており、その多くは超過幅が拡大傾向にある。特に、「製造業」では、「輸送用機械」、「繊維」、「食料品」など、「非製造業」では、「宿泊・飲食サービス」、「運輸・郵便」、「対個人サービス」などで、不足超過幅が大きくなっている。

図2:業種区分別にみた、2022年、2023年、2024年の3時点での9月調査の比較

[注1] 「製造業」の雇用人員判断D.I.は2014年3月に不足超過になったあと、2014年6月の0をはさんで2014年9月に再び不足超過となっている。

[注2] 「日本標準産業分類」をベースに、製造業17種、非製造業14種に区分されている。「対事業所サービス」に対応するのはデザイン業(726)、広告業(73)、技術サービス業 (他に分類されないもの)(74)(獣医業(741)を除く)など。「対個人サービス」に対応するのは洗濯・理容・美容・浴場業(78)、その他の生活関連サービス業(79)、娯楽業(80)など。詳細は日本銀行ホームページの「短観(全国企業短期経済観測調査)」の解説(PDF:1.04MB)![]() に掲載されている。

に掲載されている。

(調査部 統計解析担当)