労働者の不足感が高い状況は今回も変わらず、D.I.は高止まりに

――厚生労働省が「労働経済動向調査(2024年8月)」結果を公表

政府調査

企業の労働者の不足感は依然として高い水準が続いている。厚生労働省は9月24日、「労働経済動向調査」(2024年8月)の結果を公表した。「不足」とする企業割合から「過剰」とする企業割合を差し引く「労働者過不足判断D.I.」を正社員についてみると、産業計ではプラス46ポイントとなり、不足感が高い状況は2024年5月の前回調査(プラス45)からほとんど変化がなかった。人手不足感が最も高い産業は「学術研究、専門・技術サービス業」(プラス60ポイント)で、次いで「医療、福祉」(プラス58ポイント)となっている。

調査は、景気の変動、労働力供給の変化等が雇用、労働時間等に及ぼしている影響などを把握するため、2月、5月、8月、11月の四半期ごとに実施している。対象は、建設業など12業種に属する30人以上の常用労働者を雇用する全国の民営事業所。今回の調査は2024年8月1日現在の状況について尋ね、2024年8月1日~7日に実施した。5,786事業所を客体とし、2,929件の有効回答を得た(有効回答率50.6%)。

「不足」が49%、「過剰」が3%

調査では、労働者の過不足状況について「労働者過不足判断D.I.」(D.I.)という指標を作成している。D.I.とは、Diffusion Indexの略で、変化の方向性を表す指標。具体的には、調査時点の状況で、労働者について「不足(やや不足、おおいに不足)」と回答した事業所の割合から「過剰(やや過剰、おおいに過剰)」と回答した事業所の割合を差し引いた値。このD.I.がプラスであれば、人手不足と感じている事業所が多く、値が大きいほど事業所の人手不足感が高いことを示している。

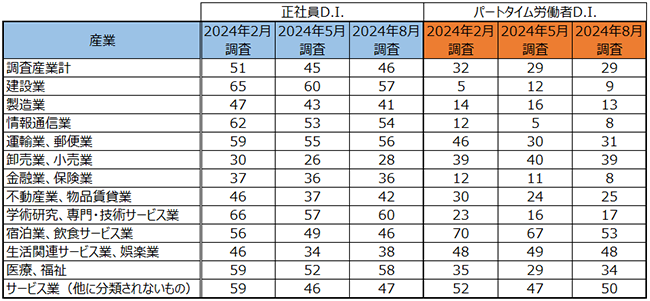

まず、雇用期間を定めないで雇用されている者または1年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者(パートタイムは除く)と定義している「正社員等」の D.I.をみると、調査産業計はプラス46ポイントで、前回調査(2024年5月)から1ポイントの上昇となっている(図表1)。内訳をみると、「不足」が49%、「過剰」が3%であり、「不足」とする企業が圧倒的に多い。

図表1:正社員等労働者、パートタイム労働者の過不足判断D.I.の2024年における推移(単位:ポイント)

画像クリックで拡大表示

(公表資料から編集部で作成)

前年同期のD.I.(プラス45ポイント)と比べてもほぼ同じ

2年前の2022年8月調査までさかのぼって各年の同期の結果などと比べると、「正社員等」のD.I.は2022年8月がプラス41ポイント、2023年8月がプラス45ポイント、同年11月がプラス46ポイント、2024年2月がプラス51ポイント、そして前回の同年5月がプラス45ポイントと推移しており、この2年間で、不足の水準が微増しながら高止まりしていることがみてとれる。

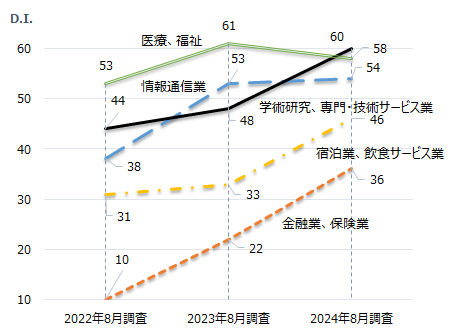

「学術研究、専門・技術サービス業」は2年前から16ポイント不足感が上昇

産業別にみると、今回、最も人手不足感が高かったのは「学術研究、専門・技術サービス業」(プラス60ポイント)で、次いで「医療、福祉」(プラス58ポイント)、「建設業」(プラス57ポイント)、「運輸業、郵便業」(プラス56ポイント)、「情報通信業」(プラス54ポイント)などとなっている。

産業別の結果について、2022年までさかのぼって、各年の同期(8月)と比べると、「学術研究、専門・技術サービス業」は2022年8月がプラス44ポイント、2023年8月がプラス48ポイントとなっており、2年前から16ポイント上昇している(図表2)。「医療、福祉」は、2022年8月がプラス53ポイント、2023年8月がプラス61ポイントとなっており、昨年以降、さらに高い不足感となっている。

図表2:主な産業の正社員等労働者のD.I.の過去2年の同期との比較(単位:ポイント)

(公表資料から編集部で作成)

このほかで、2年前からの不足感の上昇幅の大きさが目立つのは「情報通信業」「金融業、保険業」など。「情報通信業」では、2022年8月がプラス38ポイント、2023年8月がプラス53ポイントとなっており、2年前から16ポイント上昇している。「金融業、保険業」は、2022年8月がプラス10ポイント、2023年8月がプラス22ポイントで、2年前から26ポイント上昇している。

パートタイム労働者でも「不足」割合のほうが圧倒的に高い

パートタイム労働者のD.I.をみると、調査産業計はプラス29ポイントと前回調査(2024年5月)と同じ。内訳は「不足」が32%で、「過剰」が3%となっている。

パートタイム労働者のD.I.についても2年前から比較すると、2022年8月がプラス28ポイント、2023年8月がプラス30ポイントとなっており、ずっと30ポイント前後で高止まりしている。

産業別にみると、今回、最も人手不足感が高かったのは「宿泊業、飲食サービス業」でプラス53ポイント、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」のプラス50ポイント、「生活関連サービス業、娯楽業」のプラス48ポイントなどの順となっている。

2年前からの推移をみると、「宿泊業、飲食サービス業」が、2022年8月がプラス56ポイント、2023年8月がプラス53ポイント、今年に入って2月がプラス70ポイント、5月がプラス67ポイント、8月がプラス53ポイントとなり、急増の後、減少している。「サービス業(他に分類されないもの)」では、2022年8月がプラス39ポイント、2023年8月がプラス43ポイント、今年2月がプラス52ポイント、5月がプラス47ポイントとなっており、不足感が少しずつ高まっている。

労働者不足を「対処した」と回答した事業所の割合は71%

今回の調査は、特別項目として、労働者不足の対処方法(複数回答)について尋ねた。

現在労働者が不足していて、かつ、過去1年間に何らかの労働者不足への対処をした事業所の割合は、調査産業計で71%だった。

具体的な対処方法をみると(複数回答)、最も回答割合が高かったのは、「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」で59%、次いで、「在職者の労働条件の改善(賃金)」が55%、「臨時、パートタイムの増加」が40%などとなっている。

学術研究や医療、福祉では正社員への登用がトップ

産業別にみると、「対処した」と回答した割合が高かった産業は「学術研究、専門・技術サービス業」(80%)で、次いで、「宿泊業、飲食サービス業」(76%)、「医療、福祉」(76%)、「サービス業(他に分類されないもの)」(76%)などとなっている。

対処内容をみると、「学術研究、専門・技術サービス業」と「医療、福祉」では、「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」が最も割合が高く、「学術研究、専門・技術サービス業」で66%、「医療、福祉」で60%となっている。「宿泊業、飲食サービス業」では、「臨時、パートタイムの増加」(73%)の回答割合が最も高い。「サービス業(他に分類されないもの)」では、「在職者の労働条件の改善(賃金)」(66%)の回答割合が最も高い。

宿泊、飲食では今後1年間で76%が対処予定

今後1年間で何らかの対処をする予定の事業所の割合をみると、調査産業計で66%となった。具体的な対処方法をみると(複数回答)、「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」(60%)、「在職者の労働条件の改善(賃金)」(48%)などの順となっている。

産業別にみると、「対処する予定」と回答した割合が高かったのは、「宿泊業、飲食サービス業」(76%)で、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」(74%)、「建設業」(71%)、「医療、福祉」(71%)など。

対処内容をみると(複数回答)、「学術研究、専門・技術サービス業」「建設業」「医療、福祉」では「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」が最も割合が高く、「学術研究、専門・技術サービス業」で64%、「医療、福祉」で58%、「建設業」で52%となっている。「宿泊業、飲食サービス業」では、「臨時、パートタイムの増加」(76%)が最も高い割合となっている。

(調査部)