報告 ダイバーシティ推進における転勤の課題──厚生労働省研究会の報告

-

- 武石 恵美子

- 法政大学キャリアデザイン学部教授

- フォーラム名

- 第92回労働政策フォーラム「今後の企業の転勤のあり方について─仕事と家庭生活の両立の観点から─」(2017年6月29日)

本日は、私が委員として参加した厚生労働省の「『転勤に関する雇用管理のポイント』策定に向けた研究会」において、2017年1月から3月にかけて集中的に議論し成果をとりまとめた報告内容の紹介をしながら、今後の転勤のあり方についての課題を提起したいと思います。

ダイバーシティの推進と転勤問題

転勤問題が取り上げられる背景としては、人材多様化戦略である「ダイバーシティ経営」を実施する企業が増え、そうした企業で異動を含む人事管理のあり方を見直す必要性が出てきていることが挙げられます。

「働き方改革」において、恒常的な長時間労働是正を中心とする「労働時間」に関しては様々な動きが出てきており取り組みが進んでいると思われます。一方で、「勤務地」の問題については、異動や人材育成策と関連するという点で人事管理全体の見直しにもつながるということもあり、課題は見えても具体的な取り組みには至っていない企業が多いのではないでしょうか。

ただし、これからは女性をはじめ外国籍の社員も増え、また従業員が高齢化していくなかで、人事管理システムの見直しを加速していく必要性が高まってくるでしょう。現在、家族の介護をはじめ、様々な事情により随時転勤に対応できる社員が減少してきています。また、本人の転勤だけでなく配偶者の転勤は、女性活躍の阻害要因になり得るという指摘も上がっています。

労働力人口が減少し、経営環境が変化しているなかで、従来の人材育成策が今後も同じように機能するだろうか、またその効果を期待することができるだろうか――。こうした背景と課題意識から、研究会で転勤の問題が取り上げられました。転勤の問題を一つの契機として、人事管理制度全体の見直しを進めることが重要になっていると考えています。

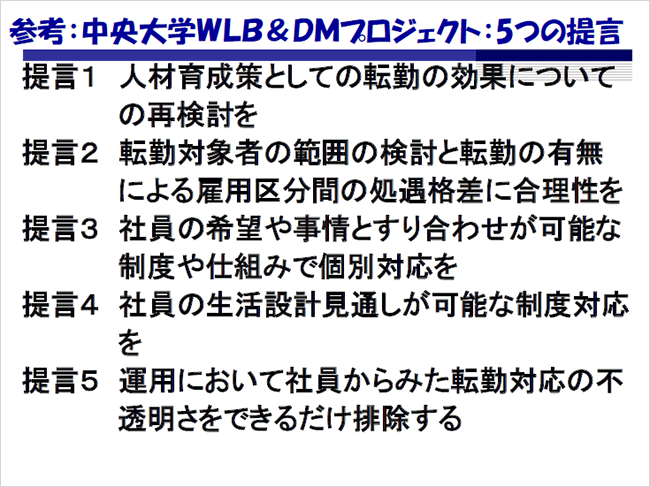

厚労省が「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を公表

「転勤の現状が分からない」というのが、少し前までの状況でした。そこで佐藤博樹先生が代表で私も参加している中央大学のプロジェクトチームでは、2015年頃から転勤の実態を明らかにするため、参加企業の方々と議論を重ね、データを収集・分析し、2016年11月に提言(図1)を発表しました。2017年初めには、厚生労働省の研究会で転勤の問題を議論することになり、その成果が「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」という形で3月に公表された次第です。

このように、この1~2年で転勤に関する現状が少しずつ見えてきて、課題が明らかになってきたのではないかと思います。そもそも、転勤をしている人は何人くらいいるのでしょうか――。「就業構造基本調査」のデータによると、だいたい年間に60万人くらいとみられています。正規労働者3,300万人から見れば一部かもしれませんが、そもそも転勤の対象外の労働者も多く、転勤の可能性がある労働者にとっては大きな問題です。転勤は同居家族の生活にも影響することも考える必要があります。

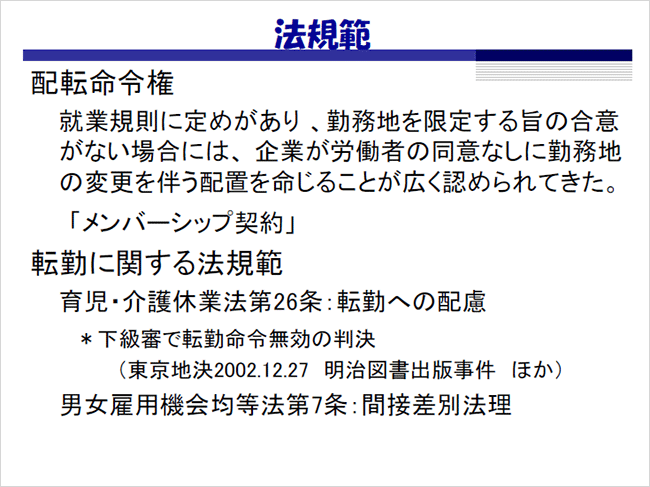

転勤に関する法規範――育介法と均等法

企業の配転命令権に関しては「東亜ペイント事件」の最高裁の判決が一つの判断基準となってきました。就業規則に勤務地変更の規定があり、勤務地を限定する旨の合意がない場合には、企業が労働者の同意なしに勤務地の変更を伴う配転を命じることが広く認められてきました。これがいわゆる「メンバーシップ契約」と言われているものの一つの特徴です。

このように、企業が従業員を配転させることに異を唱えられないという考え方が広がってきたなかで、転勤への配慮等に関して法律で具体的に規定されたのが「育児・介護休業法」と「男女雇用機会均等法」です。育介法第26条には、育児・介護をしている労働者に対する転勤への配慮義務があり、下級審で転勤命令無効の判決が少しずつ出てきました(図2)。男女雇用機会均等法では、合理的な理由がないのに転勤に応じることを採用や昇進等の要件とすることは、間接差別に当たるとしています。

転勤に関する雇用管理の検討に当たってのスタンス

厚労省の研究会でとりまとめた「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」では、企業が転勤政策を検討するに当たって、どのようなことを考えたら良いのかというポイントを例示しています。必ずしも「一律にやってください」「こんな方向にしてください」ということではなく、検討する際のヒントとして示したものです。提案のスタンスとしては次の3点があります。

第1に、転勤は人事異動の一つの形態であるため、転勤だけを取り上げて議論することは難しいという点です。企業内の人材需給調整や社員の人材育成など、人事異動の機能を踏まえる必要があります。

第2に、転勤政策は企業の人的資源管理の一環として集団的・組織的に行われていましたが、一方で、労働者の納得感を得るためには、個別事情にも配慮していかなければならないという点です。

第3に、勤務地限定制度が一つの解決策になり得るとの見方があるかもしれませんが、勤務地限定制度の導入で転勤困難者に対応するのは無理があると、私個人としては考えています。というのは、制度を導入すると、限定つきの区分を選択するのは家庭責任がある女性など、何らかの制約がある人たちであって、それ以外の「無制約社員」は従来どおりの転勤の仕組みのなかで動いていくことになります。そうなると、制約のある人たちがいわば「二流社員」のような労働者の階層化につながる懸念も出てきます。従来の、「無制約社員は転勤させても問題ない」という前提もかなり揺らいでいますので、そもそも転勤政策はどうあるべきか、基本に立ち返った議論をすることが必要だということです。

転勤のあり方を検討するためには、転勤がどれほど必要なのかということを考え、必要な転勤については運用面で対応するということを、ステップを踏んで考えることが必要です。

まずは自社の現状把握を

以下で、「ヒントと手法」で示した五つのポイントをご紹介します。

第1に「自社の現状を把握する」ことです。皆さんの会社で転勤を検討される時、実態がどこまで明らかになっているでしょうか。転勤には目的があると思いますが、本当にその目的に合った形で転勤が機能しているかという観点が重要です。また転勤の対象となっている社員のうち、どのくらいの人が実際に異動して、1回の異動でどのくらいの期間赴任し、その後はどう動いているかといったパターンを把握することも提案しています。そして転勤をどう運用しているのか――。例えば、従業員の意向を把握するプロセス、転勤にかかるコスト、さらに転勤した人の処遇が妥当なものかというところを検討し、転勤政策の費用対効果、つまり転勤はどれくらいの効果があるのかということを客観的に検証し、現状を明らかにすることが必要です。

転勤の必要性の再考を

第2に、転勤の必要性そのものを再考した結果、必要性の低い転勤を減らすことを検討してはどうでしょうか。また、適正配置や人材育成、昇進管理や組織活性化といった、転勤がこれまで果たしていた機能を他のやり方で代替できないかを考えていくことも重要です。事業運営上必要な転勤のボリューム感をつかんでいくことになりますが、そこでは人事異動全般の見直しも必要になってくると思います。

転勤の予見可能性を高める仕組みを

それでも必要な転勤は残るので、それについては運用面での工夫を検討し、必要な転勤については、予見可能性を高める仕組みを作れないだろうかというのが三つ目のポイントです。従業員にとっては、いつ、どこへ、どのくらいの期間の転勤を経験することになるのかという目安が分かれば、生活設計も立てやすくなるでしょう。転勤があるのかないのか、またその態様(地理的範囲、時期、赴任期間など)の原則・目安を共有できるような仕組みを検討していくこと、また「本拠地登録」など、生活の拠点を決められる仕組みを検討していくことも重要ではないかと考えています。

転勤を運用していく上で、従業員の事情や意向を反映することも大切です。自己申告や定期面談などを通じて定期的に状況を把握していく。打診の段階で、本人の意向をきちんと確認するというステップを経て進めていくことが肝要です。

現状でも転勤が難しいケースに関しては、一定事由についての「転勤免除制度」が導入されてきていますが、そうした制度や、子どもの教育や配偶者の仕事にも配慮した生活支援等のあり方を制度設計に組み込めないかといったことも検討課題です。

転勤の個別調整も検討に

第4に転勤対象者を絞り込む段階での配慮です。候補者に事情がある場合には、時期をずらす、あるいは地域変更ができるかなどの「個別調整」が求められるので、可能な範囲で対応が検討されるべきです。また候補者に打診する時は、個別事情を把握しながら時間的余裕をもって知らせる。そして転勤の意義や目的、会社が期待すること、赴任期間とその後の異動の目安などを可能な限り明確に説明することで、本人の納得性を高め、それにより対象者の転勤に伴う負担軽減にもつながると考えられます。

勤務地限定制度の導入ポイントとは

第5に、勤務地限定制度における考え方を指摘します。企業によっては勤務地限定制度導入が必要という判断になる場合もあります。その場合には、①雇用区分の適切な設定、②賃金の均衡、③昇進・昇格の均衡、④転換制度、などを検討する必要があります。

区分別の人員設定や、賃金等の処遇条件をどのように設定するのが良いのか――。一つの提案として、例えば「勤務地限定」も「勤務地非限定」も同一の賃金テーブルで、転勤の有無により係数を乗じる、また手当を支給することなどが考えられます。昇進・昇格に関しても、転勤しない人は管理職としての能力が本当に身に付かないのかをきちんと検証し、転勤の経験や転勤できるか否かで差を設けることの妥当性を検討した上で、昇進・昇格に反映させていくべきでしょう。そして、必要に応じて雇用区分間で行き来できる相互転換の仕組みをつくることがポイントです。

転勤政策の課題が人事政策に問うもの

転勤政策に関して述べてきましたが、これを一つの契機として、人事政策そのものが問われる時期に来たのではないかと考えています。それは「働く人の仕事や場所を決める人事権は誰にあるのか」という問いでもあります。従来は「人事異動は組織が決め、従業員は原則それを受け入れる」という暗黙の了解があったわけですが、今、組織主導のマネジメントが様々な状況変化のなかで困難になっています。その難しさが「転勤の問題」という形で顕在化しているのではないかと考えています。

働く人の仕事や場所を決める主体は「組織」なのか「労働者」なのか――。これからは、組織主導を緩めて従業員の主体的な選択を広げる方向に進んでいくものと思われますが、両者のバランスの着地点をどのように見出していくのかが、転勤政策を考える上での重要なポイントであり、企業の人材戦略と密接に関連してくる問題と言えるでしょう。

プロフィール

武石 恵美子(たけいし・えみこ)

法政大学キャリアデザイン学部教授

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程修了。博士(社会科学)。専門は人的資源管理・女性労働論。労働省(現、厚生労働省)、ニッセイ基礎研究所、東京大学社会科学研究所助教授等を経て、2006年4月より法政大学。著書に、『雇用システムと女性のキャリア』(勁草書房、2006年)、『女性の働きかた』(編著、ミネルヴァ書房、2009年)、『国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える』(編著、ミネルヴァ書房、2012年)、『キャリア開発論』(中央経済社、2016年))、『ダイバーシティ経営と人材活用』(共編著、東京大学出版会、2017年)など。厚生労働省「中央最低賃金審議会」、「労働政策審議会 障害者雇用分科会」、「労働政策審議会 雇用環境・均等分科会」等の公職を務める。